古典が現代に甦る。

鶴屋南北の東海道四谷怪談を題材に、鬼才三池崇史監督が、愛憎と狂気の世界に挑戦した。

主演の市川海老蔵が、この作品の企画を務めた。

古典の劇中劇(舞台)における人間関係が、芝居稽古を通じて、現実の世界と微妙に重なり合い、それも同時進行する。

撮影は、回転舞台のある東宝スタジオをフル活用し、ステージいっぱいの空間の稽古場が作られ、実に凝った画面構成となった。

どんな感情をも、具体的な映像で表現するといわれる三池監督の真骨頂は、ここでもすべてを視覚的要素で語りきった。

濃厚な舞台装置に、思わず目を奪われる。

舞台公演「真四谷怪談」が決まり、お岩を演じるスター女優・後藤美雪(柴咲コウ)の相手役に長谷川浩介(市川海老蔵)が抜擢された。

浩介は美雪の恋人だが、彼には別の女性の影がちらつき、美雪は不安を感じていた。

劇中では、美雪のお岩と浩介の民谷伊右衛門が恋に落ち、結婚の約束をする。

だが、お岩の父・又左ェ門(勝野洋)は、伊右衛門の邪悪さを感じ取ってそれを許さず、伊右衛門に斬り殺される。

・・・やがて、お岩と伊右衛門は所帯を持ち、お岩は子を産む。

しかし、うだつの上がらぬ浪人暮らしに嫌気がさし始めた伊右衛門に、大身の伊藤家が婿入りの話を持ちかけてきた。

伊藤家の娘と結婚すれば出世の道が開けると、乳母の槇(根岸季衣)と父・喜兵衛(古谷一行)が伊右衛門を誘う。

その頃、美雪と浩介の関係にも変化が現れ始める。

劇中で梅を演じる、新人女優・朝比奈莉緒(中西美帆)が浩介を誘惑、彼もそれに応じて二人は深い関係になっていく。

舞台稽古は中盤に入ると、槇がお岩に毒薬を渡すシーン、悪党仲間の按摩・宅悦(伊藤英明)の凌辱、伊右衛門がお岩と宅悦を不義密通の罪で切り捨てるなど、のちにお岩の怨念を残すシーンが続く。

そして、稽古は佳境に入り、伊右衛門と梅の初夜の場面で、お岩の影を感じておなじみの狂気と残酷に血塗られたシーンへと・・・。

異形の特殊メイクは、宅悦に3時間、お岩には4時間以上をかけたそうだ。

市川海老蔵の存在感はもちろんだが、お岩役の柴咲コウの熱演は凄味があり、盲目の宅悦役の伊藤英明の怪演も際立っていて、濃密な緊張感が漂っている。

それだけでも一見の価値はある。

嫉妬と恨みを募らせた女優役の柴咲コウは、狂気の世界に落ちていき、現実のドロドロとした男女関係に四谷怪談を重ね合わせることで、怪談の古典から、エロチシズムと残酷美が鮮烈に浮かび上がる。

趣向を凝らした舞台の美術や照明、豪華な衣装も映像も見事である。

登場人物たちの感情を描いた場面もよく作りこまれており、楽屋に捨てられた子供の人形が涙を流すシーンなど、美術、小道具面での工夫にも目を見張らせられる。

三池崇史監督の映画「喰 女/クイメ」は、悍ましくも美しい、不思議な空間を舞台に、異様な迫力で繰り広げられる役者たちの演技と相まって、三池四谷怪談の世界を堪能させる。

恐怖とエロスが渦巻く、三池映画の緊張感と醍醐味はここでも健在で、あっという間の1時間34分だが、終盤の展開が少々あっけない。

まあ、こうした虚実渦巻く二重構造での映画作りは、三池監督の実験的意欲とみた。

女を食い散らす男の欲望、喰われた女の執念が虚構と現実の境を越えたとき、恐るべき魔性が顔を出す・・・というキャッチコピーのあとに、カップルでのこの作品のご鑑賞はおススメしません!とある・・・。

豪華な舞台装置だけに、役者も揃ったが、ちょっぴりこの映画では役不足の感も・・・。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

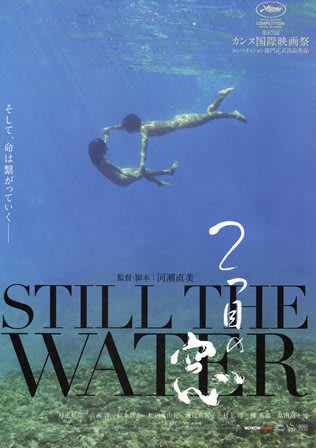

二人の少年少女の初恋と成長を通して、生と死の連環を描いた、河瀬直美監督の最新作である。

河瀬監督は、日本人の監督としては、人気も評価も国内より海外で圧倒的に高い。

常に、国際映画祭では彼女の新作を待ち受けている。

この新作も、カンヌ国際映画祭で賞を逸したものの、何と上映では12分間ものスタンディング・オベーションが止まなかったといわれる。

奄美大島の大自然を背景にして、海や森、南国の木々や花や、家、歌や踊り、心霊信仰などが作品に彩りを添えている。

河瀬監督の思想と映像美は、これまでの「萌えの朱雀」(1997年)、「殯(もがり)の森」(2007年カンヌ国際映画祭グランプリ受賞作品)より以上に、洗練されている。

映像に、監督独自の風格が漂っている。

サンゴ礁の海が広がる奄美大島で、人々は自然と神への信仰とともに暮らしている。

高校生の杏子(吉永淳)と母イサ(松田美由紀)は、託宣などを司るユタ神様だったが、病を抱え、死を迎えようとしていた。

イサはそのとき、自分の命は杏子に、さらに杏子が産む子へとつながるのだと、娘に語る。

一方、杏子の同級生で多感な界人(村上虹郎)は、いつも男の影を感じさせる、母・岬(渡辺真起子)の女の部分に汚らわしさを感じる自分を持て余し、幼い頃に別れた父・篤(村上淳)を東京に訪ね、束の間の時を過ごしていた。

島の自然に包まれ、互いに想いつつ寄り添い合う界人と杏子だったが、些細なすれ違いから、ある晩界人は、胸の内の感情を母親にぶつけてしまう。

自分の言動をなじられ、岬は家を出ていき、いなくなった母の存在の大きさに気づいた界人は、嵐の中岬を探し回るのだった・・・。

この映画は、高校生男女の界人と杏子の物語で、その核となるのは杏子とその家族だ。

こちらは、南の島を舞台とする生と死の物語だ。

そして一方、主人公二人のうちの界人の方は、両親が離婚して、母親は息子の目を盗んで恋人と会っている。

そこに、母親の屈折した感情が生まれてくる。

そう見ると、二つの物語がこの映画の中には存在することになって、河瀬監督のやや気負い過ぎともいうべき、強引な手法も気になるところではある。

つまりは生と死が交錯する物語だが、生命や親子関係、人間と自然の関わりが描かれている。

問いかけるテーマは深遠で、生と死の連環から命が継承されてゆき、性と生もそのまま継承され、未来への希望が託される。

ただ河瀬監督は、それらの内在する難しい問題をいちいち説明することはしない。

会話はまるで、日常生活の雑音のように流れている。

自転車で走る若い二人のシーンもいいが、映画的な寓意が込められた、若者二人が海中で泳ぐラストシーンがとてもいい。

青く美しい海を、最初は制服のままで泳ぐ杏子は、やがて恋を成就させてからは、界人と裸のまま、まるで踊るように泳ぐ姿は清冽で、生命の輝きを見るようだ。

荒々しく飲み込まれそうな海ではなく、穏やかで優しく包み込んでくれるような海で・・・。

無垢な生命の象徴として、スクリーンいっぱいに広がるシーンの素晴らしさを、讃えたい。

秀逸なシーンである。

この河瀬直美監督の映画「2つ目の窓」は、内容において人間関係がやや複雑で、物語の焦点が定まりにくい点を抱えている。

悲しみや葛藤を抱えた、16歳の少年少女を主人公として、彼らの初恋を通して生命力にあふれた喜びを綴っている。

奄美大島を舞台にした、生と死の物語だ。

美しい自然を背景に描かれているが、心がひりひりと痛みを覚える感じも否めない。

傑作とまでは言わないが、観て損のない作品である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★5つが最高点)

フランス出身のシルヴァン・ショメ監督は、「イリュージョニスト」などアニメ作品で高い評価を受けた人だ。

これは、その彼の実写長編作品だ。

ここでも独自の映像感覚は存分に発揮されていて、どこか切なく、胸にキュンとくるようなエスプリがいっぱいの映画である。

幼くして両親の死を目撃して以来、記憶を封印して何もしゃべらくなったポール・・・。

そのまま大人になってしまった男の物語だ。

主人公は語らず、作品に登場する人物たちは寡黙だ。

ポール(ギョーム・グイ)は、両親を亡くしたショックで、言葉が話せないまま33歳の大人になった。

そして彼は、風変わりな姉妹の伯母(ベルナデット・ラフォン、エレーヌ・ヴァンサン)に、世界一のピアニストになるよう育てられ、友達もいない孤独な日々を送っていた。

そんなある日、ふとした偶然から、ポールは同じアパルトマンに住むマダム・プルースト(アンヌ・ル・ニ)に会った。

部屋いっぱいに植物を育てているプルーストは、ポールに不思議なハーブティーをすすめる。

彼女が淹れたハーブティーは、失われた記憶を呼び覚ます不思議な力を持っていた。

記憶をさかのぼるうちに、固く閉ざされていたポールの心は解放され、彼の人生は少しずつ変化を見せ始める・・・。

“プルースト”というと、フランスの文豪マルセル・プルーストの名が思い浮かぶ。

彼の名作「失われた時を求めて」では、主人公の紅茶に浸したマドレーヌを一口食べたことがきっかけで過去を想い出すが、この映画ではそれを援用し、偉大な古典へのオマージュとしているとみることもできる。。

友達もいない日々、毎日伯母たちのダンス教室でポールはピアノを弾いている。

この深い孤独の姿が、ショメ監督独自の芸術観につながるのかもしれない。

何だか奇妙な人物ばかり登場し、異世界のようなセットも、おとぎ話の世界みたいに可愛らしく、ファンタジックである。

だからといって、けばけばしさはなく、落ち着いた印象が強い。

幼い子供の笑い声、主人公の記憶の中で繰り広げられるミュージカルやダンス、不思議なカエル楽団の演奏など、音楽と映像が一体となった演出も珍しい。

クラシック、ラテン、ジャズ、ディスコなど多彩な音楽もハートフルで、ファンタジックで奇想天外な要素にあふれている。

シルヴァン・ショメ監督のフランス映画「ぼくを探しに」は、人生の始まりと愛の記憶に満ちた童話ファンタジーだ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

何故、この世に生まれてきたのだろうか。

生きることにも飽きてしまった。

社会の底辺を這う男がいる。

その男の、剥き出しの魂が叫ぶ。

人間存在を自問自答する。

ストレートに・・・。

こ れが現実というものだ。

嘘のない現実だ。

醜かろうと、汚かろうと、辛くても目をそらしてはならない。

ジョージ・秋山のコミックを、榊英雄監督が大胆に映画化した。

徹底的に汚れちまった悲しみを描き、無常の世界が生々しくも鮮烈だ。

苦しみ、喘ぎ、貪るように、それでも生きている男がいる。

そして女がいる。

金もなく仕事もなく、絶望と鬱屈を抱えて、狸穴勇介(大森南朋)は故郷の港町に帰ってきた。

彼は、風に吹かれるゴミ屑のように、ただ漫然と日々をやり過ごしていた。

勇介は女にだらしなく、一見近寄りがたい男だったが、弁当屋で働いている岡部京子(三輪ひとみ)だけは笑顔を向けてくる。

彼女の目はどこか悲しげで、顔には大きな黒い痣があった。

それでも京子の笑顔は、聖母の施しを与えるように勇介には思われ、彼は欲望のおもむくままに京子と関係を結び、溺れていく。

どうしようもなく救いがたい、二人の絆だったが、勇介の生活にも、やがて人並みの変化が訪れはじめる・・・。

これは現実だ。

嘘偽りのない、生の現実だ。

人間という動物は、心というものを持っていながら、一筋縄ではいかないどうしようもない動物だ。

人間の根源を突き動かすのは、いつだって金欲、食欲、性欲だ。

しかし、求めても求めても、愛や幸福は逃げていってしまうものなのだ。

生きるっていうことは、何なのか。

大森南朋が大人の色気(?!)で、底辺にさすらう汚れた男の、剥き出しの魂を全身で体現している。

ヒロインの三輪ひとみは、過酷な運命に翻弄されながらも、善良さを失うまいとする女を、全裸をも厭わず体あたりで熱演する。

出演はほかに、美保純、田口トモロヲ、荒戸源次郎、佐藤蛾次郎らが脇をがっちりと固めている。

長崎県五島列島を舞台に、榊英雄監督の映画「捨てがたき人々」は、愛と欲の間でのたうつ人々の人間模様を一気に描ききる。

登場人物の誰もがもがき苦しむさまといい、画面から腐臭まで漂ってきそうな寂れた港の風景が、地方の閉塞的な気分を盛り上げ、この作品の問いかけるテーマに普遍性を与えている。。

ドラマの後半、勇介の幼い息子が、すでに父親の存在をめぐって生きることに懐疑的になっているあたり、考えさせられるものがある。

観客へぶつけてくるテーマは、ストレートで衝撃的だ。

この作品、決して駄作愚作だとは思わない。

小さな作品だが、心掻きむしられるような作品である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

異国の街で出逢う人、別れる人・・・。

人生は出逢いである。

孤独と解放が、安らぎと癒しをもたらしてくれる。

緩やかな時間の流れの中で紡がれる、大人のラブストーリーだ。

アラブ系カナダ人女性のルバ・ナッダ監督のカナダ・アイルランド合作映画だ。

運命のいたずら(?)が引き寄せた出逢いが、かけがえのない時間をもたらすどこか切ない物語は、悠久の都カイロを舞台に展開する・・・。

エジプト・カイロ・・・。

女性誌編集者ジュリエット(パトリシア・クラークソン)は、ガザ地区で働いている国連職員の夫マーク(トム・マッカス)と休暇を過ごすため、カイロを訪れた。

ところが、待ち合わせの場所に夫は現れず、迎えに出た夫の元部下でエジプト人のタレク(アレクサンダー・シディグ)の案内で、街を巡ることになった。

夫は仕事上のトラブルで、到着が遅れているというのだった。

ピラミッド、カイロ歴史地区、白砂漠と・・・、歴史ある街並みや建物の数々、エキゾティックな異文化の匂いに触れながら、はじめは不安いっぱいだったジュリエットも、タレクの紳士的なエスコートでカイロの街や人々の魅力を知り、旅心に酔いしれる。

イスラム文化への戸惑いや心細さを感じながらも、ジュリエットは名所めぐりをするうちに、次第に知的で神秘的なタレクに惹かれていくのだったが・・・。

観光名所や旧跡を巡る旅は、やや陳腐な感じもするが、情景を巧みに取り込む手法は、異国文化を満喫させるメロドラマだ。

オール、エジプトロケがいい。

観光気分で楽しめる。

全編がカイロ周辺で撮影され、街の雑踏など普段着の景色の中を、ゆったりとカイロ時間が流れる。

悠久の歴史を持つエジプトが舞台なのはよいが、今は国内情勢が悪化しており、風景の一変してしまっているのは何とも・・・・。

1972年生まれ、カナダの新鋭ルバ・ナッダ監督による「カイロ・タイム 異邦人」は、大人の女のひとり旅を繊細なタッチで描いている。

そう、このあと何が起きるのだろうかと期待を持たせながら、ヒロインのジュリエットを演じる、パトリシア・クラークソンのしっとりと落ち着いた演技が好印象だ。

作品に登場する数々の世界遺産に、思わず見とれる。

まあ、観光映画みたいな感じも否めないが、飽きさせることはない。

静かで穏やかな愛の物語である。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

悪夢のような映像世界に、唸らせられる。

息詰まるような、心理劇である。

映画は地味な作りながら、緊張感に満ちていて、人間の心の奥底に潜む、もう一人の自分を冷徹に見つめた世界だ。

「灼熱の魂」「プリゾナーズ」と力強い演出で話題を集めた、カナダ出身のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の新作が素晴らしい。

今回は、ポルトガルの作家ジョゼ・サラマーゴの同名小説をもとに、ひとりの男の内面に焦点を当て、その謎めいた心の動きを、シュールにかつサスペンスフルに描いている。

文句なしに面白い。

カナダ・トロント・・・。

大学の講師をしているアダム・ベル(ジェイク・ギレンホール)は、平凡な日々を送っていた。

キャリアウーマンの恋人メアリー(メラニー・ロラン)との関係も、終わりに近づいていた。

我が子の将来を案じる母親(イザベル・ロッセリーニ)は、しょっちゅう電話をかけてくるが、それは日頃から空虚なアダムの心を余計滅入らせるだけのことだった。

そんなある日、何気なく見たDVDで、アダムは自分と瓜二つの俳優の存在に気づき、目を疑った。

アダムは、自分と全く同じ風貌を持つその男の俳優のことを調べ、相手の自宅に電話をかけ俳優夫婦を混乱させる。

男はアンソニー・クレア(ジェイク・ギレンホール/二役)で、妻ヘレン(サラ・ガドン)と郊外のマンションに暮らしていた。

アダムの出現は、アンソニーと妊娠6か月目のヘレンの結婚生活をも揺るがしていく。

そしてついにある日、うらぶれたホテルの一室でアダムとアンソニーは対峙した。

それぞれ背広、皮ジャンパーと着ている服は違うが、頭にたくわえた髭までそっくりの二人は、まさに鏡写しのようだった。

アダムは、かつて自分が事故で負った胸部の傷痕まで同じでありことを知り、逃げるようにその場を立ち去る。

彼は、得体のしれぬ恐怖に打ちひしがれた。

互いの存在を知ったアダムとアンソニーの二人だったが、あまりにも似かよっているため、もはや後戻りさえ不可能な極限状況に陥り、アンソニーの妻をも巻き込んで、彼らの日常は、次第に音を立てて崩れていく・・・。

自分と瓜二つの他人の存在・・・。

こういう分身めいた世界を描写した作品は多く、魅力的なテーマのひとつだ。

この作品は謎めいた要素をいっぱいに散りばめており、性的な欲望を暗示するような冒頭の秘密パーティーのシーンもそうだが、ラストの衝撃的なシーンはとくに印象的だ。

原作にはない巨大蜘蛛が数回登場するのだが、この蜘蛛が、息子と母親の潜在的な心理関係を示唆しているようでもある。

主人公アダムの日常は、もうひとりの自分を見てしまったことで、彼の日常そのものが崩壊していく。

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のカナダ・スペイン合作映画「複製された男」は、複雑な構図で人間の潜在意識に迫る、ミステリー仕立ての異色作だ。

ストーリーの解釈は自由だが、ドラマ全体が怪しい魅力を放っていて、観終わってみると実に不思議な感情にとらわれる。

この感情こそが「映画」の世界だ。

通常、人は観る映画を選んで観る。

この映画は、観る人を選ぶ映画なのかもしれない。

観ていて混乱を生じながら、映画の方が自分を観ているということだ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

光と闇が、互いに戯れるがごとく交わる世界の断片・・・。

メキシコのカルロス・レイガダス監督は、世界で最も革新的な映像作家の一人だといわれる。

全編が、悪夢のように不条理で、しかも生々しい映像の連続だ。

人はこれを、ラテンアメリカの魔術的リアリズムと呼ぶ。

とても、一筋縄ではいかない作品だ。

一作ごとに、度肝を抜くような作品を手がけてきた、彼の4作目の映画だ。

ドラマに脈絡を求めても意味はなく、起承転結、整合性といった類いのルールはここでは完全に無視される。

それでも、物語はかなりしっかりと描かれているとみるべきか。

映画の背景には、メキシコの歴史と現実があることはわかるが、芸術性と作家性の突出した稀有な作品だ。

商業性はほとんど無視された作品だから、日本ではむしろ公開の難しい作品といえる。

冒頭シーンから、何やら恐ろしい予感に満ちている。

少女が牧草地で無邪気に牛を追いまわし、日没が訪れるとともに、雷鳴がとどろき始める。

大地を切り裂く稲妻・・・。

悪魔のような、赤く光る動く物体がある。

掘立小屋の中で行なわれる、依存症の人々の集まり、少年ラグビーの試合、サウナでの乱交、使用人の銃で撃たれる主人、その犯人の使用人は、森の中を歩きながら自分の首を引っこ抜くのである。

主人公は、メキシコの森の奥の山荘で暮らすブルジョワの夫婦だ。

幼い男女の子供がいて、何不自由なく暮らしている。

だが次第に、この夫婦を取り巻く不穏な空気が露わになってくる。

夫婦の仲はときに険悪で、ポルノ映像の中毒に陥っているらしい・・・。

夫婦が互いに攻め合う、口論の根は深いようだ。

ある日、赤く発光するある動物体が夫婦の家を訪問するが、その時から、何気ない平穏な日常が歪み始めるのだ。

メキシコ映画、若き巨匠の名をほしいままのカルロス・レイガダス監督の「闇のあとの光」は、何かにすがりつつ、しかし逞しく生きてゆこうとする、人間の魂を揺さぶり続ける作品だ。

全編を通じて画面を覆う万華鏡的なビジュアルアート、その圧倒的な映像美で、ラテンアメリカ特有のリアリズムをスクリーンに刻んでいく。

暴力、依存症、性、家族愛、若々しい力、光あふれる海や山々を・・・。

幻想的な場面もふんだんに、映画の持つ常識的な統一感に亀裂を生じさせるようなことも、一切おかまいなく・・・。

出演は、アドルフォ・ヒメネス・カストロ、ナタリア・アセベド、ルートゥ・レイガダスほか、2012年カンヌ国際映画祭監督賞受賞作品だ。

山や空の青さ、森の緑、その生き生きとした質感、情感に満ちた人々のシルエット、周囲を包む不穏な空気、臨場感、ユーモア、ときにグロテスクな驚愕のシーンを、実に豊かに大胆に伝えてくる。

何のつながりもなく、ショットごとの斬新な映像、奇想天外なシーンを、カメラは這うように動き回って描き続ける。

一風変わった社会批評、文明批評まで織り込んで、そこには、ちょっとした狂気や官能までもが混在する。

でも全て静謐で、しかし破壊的である。

何なのだ、これは・・・?と思うのも無理はないだろう。

悪魔に魅入られたような世界観を散りばめて、不気味この上ないアートの世界が広がっている。

恐ろしくも、めくるめくような映像世界である。

場面場面の演出の特異性、編集手法を踏まえ、メキシコの山間地の出来事を描きながら、普遍的な現代世界の造形をなそうとするひとつの実験であろうか。

底知れぬ凄さを感じさせる、超独創的な、これもまた映画なのだ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

心に傷を秘めた少女と、刹那的に生きる不良少年の、純愛を描いた作品だ。

紡木たくの原作は、1980年代少女マンガ誌に連載され、累計700万部のヒットを記録した。

若者の心の葛藤と成長を描いたストーリーは、十代を中心に共感を呼び、いまも世代を超えて読み継がれている。

いわば伝説の少女マンガだが、このマンガを「陽だまりの彼女」の三木孝浩監督が映画化した。

実写にあたっては賛否両論があったそうで、この作品が、今何故?・・・という気がしないでもない。

当時の読者にはなじめても、ヒロインを演じる、93年生まれの能年玲奈にとっては未知の世界だ。

80年代の青春を生きるヒロインは、これまでとは正反対の難役(?)だったと思われるが・・・。

14歳の少女・宮市和希(能年玲奈)の家には、亡き父の写真すらなかった。

母(木村佳乃)は、結婚前から別の男性に想いを抱いていて、和希は自分が望まれて生まれてきた子ではないと思っていた。

母の誕生日に、和希は万引きを働いて警察に捕まるが母親は迎えに来ず、彼女は孤独を募らせる。

ある日、転校生のえり(竹富聖花)に誘われて一緒に行った夜の湘南で、暴走族のメンバーで春山洋志(登坂広臣)と出会う。

二人ははじめから衝突し、傷つけ合ったりしていたが、次第に和希は春山に惹かれていく。

そんな中、仲間たちから慕われていた春山は、メンバーの代表となり、敵対する別のチームとの抗争に身を投じていくのだった・・・。

そもそも誕生から28年を経て、伝説の少女マンガが映像化されるとあって話題を集めといる。

和希を演じる、能年玲奈は若手の注目株だが、天真爛漫な女の子を演じた「あまちゃん」から一転、思春期の揺れる少女の心を細やかに体現している。

だが、観ていて荷が少し重い気もする。

一生懸命さは伝わってくるが、自身が役どころでもがいている感じも否めず、このドラマに描かれる家庭環境に悩む主人公とその姿が重なる。

自由に憧れ、不安といら立ちを抱えている姿に、現代の若者は共鳴し、あのティーン・エイジを懐かしく想い出すはずである。

思春期の心の闇、無垢な純愛、そして自由への憧れ・・・、そんな中で刹那的な生き方を見つめる若者たちを、三木監督はつとめて繊細なタッチで描こうとしている。

親との関係に苦しみつつ、少年の優しさに心のよりどころを見出そうとする女の子の心情は、リアルな表現力を要求されるところだ。

しかし、ドラマがこれほど大きなテーマを抱えていながら、深い切込みや鋭い突っ込みもなく、登場人物たちの心理描写を含め、どうも全体が浅くゆるい。

緊張感に乏しく、実写映画の難しさを露呈している。

原作コミックは、若者たちのバイブル的な作品と評されるが、ここでは映画俳優の層の薄さも痛感する。

恋愛、青春物の名手ともいわれる、三木孝浩監督の「ホットロード」にケチをつけるつもりはないけれど、前作「陽だまりの彼女」と比べるとどうか。

答えは言わずもがなである。

エンディングにも流れる、尾崎豊の名曲「OH MY LITTLE GIRL」が主題歌に選ばれ、十代特有の純粋さと危うさの醸す原作の世界に寄り添っているようで、効果的な音楽には好感が持てる。

映画はやや人気が先行しているきらいもあり、どう見ても少年少女コミック世代向きの作品で、それに時代錯誤的な印象もぬぐえない。

この作品、高い御代(?)(1800円)を払って観るのはどうかと、ある若者が言っておりました。

まあ、作品の内容と価値については、良くも悪くも、鑑賞者自身が自由に判断することで・・・。

そういう自分は、今回無償での鑑賞をさせていただきました・・・。

[JULIENの評価・・・★★☆☆☆](★五つが最高点)

イ タリアに生まれたニコラ・パガニーニ(1782年~1840年)は、超絶技巧でヨーロッパの聴衆を熱狂させた伝説のヴァイオリニストだ。

バーナード・ローズ監督は、彼の栄光と狂気に満ちた生涯を描くにあたって、欧米で圧倒的な人気を誇る‘イケメン’ヴァイオリニストのデイヴィッド・ギャレットを主役に抜擢し、彼は製作指揮と音楽もこなした。

ギャレットが演じる、21世紀のパガニーニを観るようだ。

ギャレットの演奏シーンは、俳優と違ってその演奏シーンは迫力たっぷりで、思わず聴きほれてしまうほどである。

しかも、名器ストラディバリウスの奏でる音色を聴くだけで、これはもう十分楽しめる作品となった。

パガニーニはその超絶技巧を、悪魔に魂を売って手に入れたと噂されるほどの男だった。

その彼の、波乱の半生が描かれる。

19世紀半ばのイタリア・・・。

パガニーニ(デイヴィッド・ギャレット)は、凄腕を持ちながら、派手な女性関係とギャンブルと放蕩という自堕落な生活を送っていた。

彼は敏腕マネージャーのウルバーニ(ジャレット・ハリス)に見いだされ、「君はナポレオンをしのぐ帝国の支配者になれる」と断言する。

パガニーニはウルバーニの支えを受けながら、一躍ミラノの名門劇場を皮切りに、各地で絶賛を浴び、スターの座をつかむ。

・・・そんな中、念願のロンドン公演にこぎつけたと思ったら、マネージャーの策略で、生涯初めて心から愛した女性シャーロット・ワトソン(アンドレア・デック)からも見放され、以後破滅への道をたどることになる。

それも、パガニーニが演奏のための練習を一切せず、リハーサルでも傍若無人の振る舞いが目立つようになり、ウルバーニや歌手を目指して勉強中のシャーロットにまで嫌われてしまったからだ・・・。

ロイヤル・オペラハウスでの最高のコンサートでは、アンコールでシャーロットにアリアを歌わせたことも思わぬ波紋を呼び、二人の運命を大きく変える。

ドラマの前半は、破天荒な展開にもかかわらず魅了されるところもあるが、後半の展開の早いのはむしろ気になる。

敏腕マネージャーや、たった一度の純愛の相手に翻弄されるあたり、天才ヴァイオリニストもいかにも普通の人間らしく描かれている。

バーナード・ローズ監督も、主演のデイヴィッド・ギャレットをして、音楽史に残る最初のロック・スターとして描きたかったようだ。

人生の主な出来事を羅列するだけの伝記映画ではなく、キャリアを築きながらも神話を作り上げる、その神話によって死んだ、偉大な一音楽家の真実に迫ろうとした意欲をうかがわせる。

バーナード・ローズ監督のこのドイツ映画「パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト」は本質的にはラブストーリーだ。

パガニーニという男は、はじめは何の当てもなく生きている一人の男に過ぎない。

ヴァイオリンを弾くことに取りつかれ、カネと健康状態と女たちに悩まされている。

彼は愛と人生への渇望をいやすために、女たちを利用し、結婚相手どころか自分自身すら見つけられずにいる。

その彼がついに恋に落ちる相手は、この世のものとは思えぬ美声を持つ若い女性である。

音楽への愛が、二人を結びつける。

しかし、それさえも空しく・・・。

美貌のヴァイオリニストが、5億円のストアディバリウスで奏でる、迫力ある音楽エンターテインメント映画だ。

演奏は圧巻のひとこと、これはもう聴くだけで魂をわしづかみされたような気分になる。

熱狂の音楽は悲しみの極み、そして絢爛たる破滅の人生が数々の名曲とともに深い余韻を残すのだ。

とにかく、音楽の素晴らしさに酔いしれる。

それで満足としたい。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

これまた、歌って踊って延々と続くメロドラマではないかと、インド映画をそんな風に見ていたが、この作品だけは違った。

先入観なしで楽しませてくれる。

ド派手なアクションも控えめだし、歌とダンスもちょっぴりあるが、それもほんの微妙なサジ加減で、実に軽やかで明るく、特に女性に元気をくれる作品だ。

インド映画、侮るなかれである。

新人女性監督ガウリ・シンデーは、1974年生まれの39歳、彼女が手がけた初長編作品だ。

世界中の女性たちが共感したといわれる作品だ。

日本での人気も凄いようで、上映館も限られているせいか、1ヵ月にもわたるロングランとなっている。

あまりの観客の多さ(といっても女性が95%くらい!)に、補助椅子を用意しても足りず、立ち見まで出る始末に、上映館はもうニンマリで笑いが止まらないといったところだ

インドのありふれた主婦シャシ(ジュリデヴィ)は、二人の子供と夫と暮らしていたが、家族で自分だけが英語を話せず悩んでいた。

夫や子供たちからからかわれるたびに、ひとり心は傷ついていた。

ある日、アメリカのニューヨークで暮らす姉マヌ(スジャータ・クマール)から、娘の結婚式の手伝いに来てほしいと頼まれる。

シャシは単身ニューヨークに旅立つも、英語が話せないためにに、カフェでコーヒーの注文ひとつできず落ち込んでしまう。

そんな彼女の目に飛び込んできたのは、「四週間で英語が話せる」という英会話学校の広告だった。

シャシは内緒で学校へ通い始め、仲間の生徒たちと英語を学んでいくうちに、夫に頼るだけの主婦から、ひとりの人間としての自覚や責任感に欠けている自分を責め、卒業を前に学校に通うことをあきらめてしまうのだった。

それでも学校の仲間たちは、彼女とともに卒業しようと様々な方法で協力する。

ところが、最終試験の日が、姪の結婚式の日と重なってしまって・・・。

シャシという女性は、英会話を学ぶという小さなきっかけを通して、それまで抱いていたコンプレックスをはねのけていく。

そこがいいところだ。

覚えたてのたどたどしい英語が、思うように相手に伝わらないシーンには笑わせられるが、彼女はそうして徐々に女性としての誇りと自信を取り戻していく。

料理は上手で、家族と幸せに暮らしているだけの、専業主婦のここでの“成長ぶり”が見ものである。

ヒロインのジュリデヴィは、インドでは国民投票ベスト1の女優さんで、今回の出演まで10数年間のブランクがあったが、それを全く感じさせない演技も素晴らしい。

ガウリ・シンデー監督のインド映画「マダム・イン・ニューヨーク」は、監督自身が自分の母親を想いながら脚本を書いたそうで、ヒロインが成長して目覚めていく過程に身近なエピソードをいっぱいに散りばめており、シャシの揺れ動く心象風景とともに、大都会ニューヨークを闊歩するサリー姿もまた誇らしい。

映画ロケの大半をニューヨークで敢行しただけあって、近代的な映像の中にインドの美がうまく溶け込んでいるように見える。

女性にエールを贈る普遍的なテーマが、観る者に清々しい余韻を残してくれる、洒落たタッチの作品だ。

上映時間2時間14分は、少しも長さを感じさせないし、シンデー監督の女性らしい繊細な演出も光っており、15年ぶりに復帰した国民的女優ジュリデヴィの知的な美しさは、どこか日本の原節子を想わせる感じもあって・・・。

騒々しく、うんざりさせるようなインド映画とは反対に、最後まで飽きさせないところがいい。

インド発の好感度ムービーではある。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)