カナダのグザヴィエ・ドラン監督は19歳で監督となり、デビュー作「マイ・マザー](2009年)を発表して世界を驚かせた。

その後も新作を発表するたびに、その早熟な才能は新しい息吹を観客に吹き込んできた。

今年3月でまだ28歳、愛と葛藤を描き続けてきたドランは、愛しているのに傷つけ合う家族を描いて、今回も注目を浴びた。

洗練された作品だ。

もはや機能不能に陥った現代の家族の姿を通して、いつも美男俳優としても主役まで務めるドランが、今回は演出に徹しカンヌ国際映画祭でグランプリに輝いた。

この作品は、登場人物が5人家族のみという室内劇で、劇作家ジャン・リュック・ラガルスの戯曲をもとにしている。

物語のほとんどは、実家のワンシチュエーションでくり広げられる。

都会で劇作家として活躍する同性愛者のルイ(ギャスパー・ウリエル)が、12年ぶりに帰郷する。

自分の死が間もないことを、家族に告げるためだ。

実家でルイを迎えるのは4人の家族だ。

初老の母親マルティーヌ(ナタリー・ハイ)は、厚化粧をして派手な衣装で再会を喜び、妹シュザンヌ(レア・セドウ)は兄を熱愛しているが、どう接してよいかわからず会話もはかどらない。

兄アントワーヌ(ヴァンサン・カッセル)は、家を捨てた弟に複雑な思いを抱いており、振る舞いも粗暴で妹とも衝突する。

兄嫁のカトリーヌ(マリオン・コティヤール)が、ルイと兄の中をとりなそうとするがどうもうまくいかない。

ルイはあまりしゃべらず、肝心のことを家族に言い出せない。

家族の誰もが、ルイが何を語るのかを恐れて、一方的にしゃべり続け、果てには口論が始まる・・・。

沈黙の多い会話劇が主体だ。

家族を覆う気まずい雰囲気、噛み合わない会話、すれ違う心や、傷つけ合うお互い同士・・・。

これぞ、早熟な天才が追い求めてきたテーマだ。

きわめて演劇的な映画は仕方がないが、クローズアップのシーンが多く、家族それぞれの思いを身体や目の表情で表し、光を巧みに使って、ルイの回想シーンを生かしたりと、映画ならではの演出は際立っている。

主人公ルイを演じる、ウリエルの沈黙と目の動きは悲しみにあふれていて素晴しい。

カトリーヌ役のコティヤールもルイの病気を直感で見抜くが、そのことを言葉には出さず、視線でメッセージを送る。

こうした繊細な演技が目立つ。

グザヴィエ・ドラン監督のカナダ・フランス合作映画「たかが世界の終わり」は、極限にまで無駄を削り、家族間の会話や回想をコンパクトにつなぎ合わせて、過去不在だったルイの家族の12年間の歩みを感じさせる。

ルイの過去については、語られない。

家族間の息詰まるような心理描写は圧巻で、予測不能の展開を見せつつ、繊細で鋭い。

それでいてドランの美意識は完璧に近く、家族が互いに理解し合おうとする希望と、それもかなわないとする絶望とがせめぎ合い、家族の痛みが炙り出される。

フランスを代表する芸達者な名優5人がくり広げる、丁々発止の演技合戦がこのドラマを盛り上げている。

スピード感に溢れたドラマは、一触即発のスリリングな会話劇となって、アンドレ・チュルパン撮影監督の力量も冴え、登場人物たちの顔の陰影、呼吸や瞬きの瞬間までを映しとって秀逸だ。

愛し合っているのに、言葉や態度でそれを上手く伝えることができない家族たちっているものなのだ。

豪華な出演陣による、高い芸術性に富んだ人間ドラマでる。

しかし、心ときめくような類いの作品ではない。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス映画「未来よ こんにちは」を取り上げます。

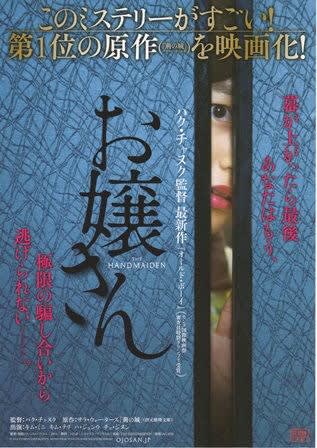

強烈な欲望のドラマ「オールド・ボーイ」(2003年)、「親切なクムジャさん」(2005年)で、その名をほしいままにした韓国のパク・チャスク監督が、イギリスの作家サラ・ウォーターズのミステリー小説「荊の城」を原案に映画化した。

19世紀のイギリスから、1930年代の日本統治下の朝鮮半島に舞台を設定している。

濃密な人間ドラマと凄まじい騙し合いが、激辛の味付けで、強烈な破壊力を発揮している。

映画は、滴るような映像美とむせ返るような性愛描写を駆使して、社会のひずみを鮮やかに浮かび上がらせる。

1939年の朝鮮半島・・・。

支配的な叔父と膨大な蔵書に囲まれた豪邸で、家族の令嬢秀子(キム・ミニ)は、家から一歩も出ずに暮らしていた。

秀子のもとへ、新しいメイドの珠子こと孤独の少女スッキ(キム・テリ)がやって来る。

スッキは実は藤原伯爵を名乗る詐欺師(ハ・ジョンウ)一味に育てられ、秀子の莫大な財産を狙う手先だった。

伯爵はスッキの力を借りて秀子を誘惑し、日本で結婚した後、彼女を精神病院に入れて財産を奪う計画だ。

だがスッキは、美しく孤独な秀子に惹かれ、秀子もまた献身的なスッキに心を開き、二人は身も心も愛し合うようになってしまう。

欲望と愛憎渦巻く、三つどもえの騙し合いが始まって・・・。

秀子の財産をめぐる暗闘や騙し合いが、怪しげなな世界観で展開し、二転三転する謎解きの妙味もさることながら、女性の立場が今より弱かった当時の社会状況も反映される。

秀子は、自分では家族であっても男性から詐取されている。

見ている方はどこに連れて行かれるのか、予断の許されない構成は見事だ。

それぞれの欲望と思惑を視点を変えた構成で描き出しているところは、興味深い演出だ。

ドラマは3部構成で、第1部の最後にどんでん返しがあり、第2部ではその裏の説明をしながら、またどんでん返しがあり、第3部では抑圧されてきた女たちの復讐と解放のエピローグとなる。

物語の面白さは十分だが、描写はときに執拗なほどくどい。

悩ましい性表現や残酷な復讐シーンが連続するが、終盤に入るとドラマは意外と明るい。

復讐ありきといっても、ここではそれが主要なテーマではなく、あくまでも男から逃れるための復讐にすぎない。

二人の女優の妖艶さといい、美術セットの豪華さといい、日本の春画も含めて、エロスの“芸術性”の何と多様なことか。

韓国人俳優の覚束ない日本語は非常に気になるところだが、めくるめく世界の展開がそれを帳消しにするか。

悪趣味ともいえる作劇に、どっぷりつかるのはどうかと思う。

変幻自在な欲望の渦が、華麗で過激なサスペンスを盛り立てる。

パク・チャヌク監督の韓国映画「お嬢さん」が仕掛ける、大胆不敵な罠に嵌まるかどうかは観客次第なのだ。

映画のラスト、エンディングに乗じて流れる音楽は、映画音楽らしい快適さがあって落ちつきを取り戻せる・・・。

カンヌ国際映画祭審査員特別グランプリ受賞作品だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス・カナダ合作映画「たかが世界の終わり」を取り上げます。

小さな村で殺人事件が頻発する。

村に住みついた謎めいた男をめぐって、人々が疑心暗鬼からパニックに陥っていく様子を描いた作品だ。

「チェイサー」(2008年)、「哀しき獣」(2010年)といったスリラー映画で評価を高めた、韓国の鬼才ナ・ホンジン監督の長編第三作である。

これまで、人間社会の闇に迷い込んでしまった男たちの死闘を鮮烈に描いてきたホンジン監督が、今回の作品ではさらに手におえない濃厚な闇に挑戦する。

オカルトか、サスペンスか、カテゴリー分けのできない怪奇な映画が誕生した。

韓国地方の山村・・・。

陰鬱な雨が降っている中で、この物語はサスペンス調で幕を開ける。

村では、正気を失った住民によって、家族が残虐に殺される異常な事件が相次いで起こるようになった。

村はずれに、謎めいたよそ者(國村隼)がやって来て住みついたことから、一連の事件は彼の仕業ではないかとの噂が広まる。

これまで殺人事件などとは無縁だった主人公の警察官ジョング(クァク・ドウォン)は、当初キノコ中毒の事件として片付けようとするが、自分の娘に殺人犯たちと同じ兆候が現われたことをきっかけに、よそ者の家を強襲する。

事件の目撃者と称する女ムミョン(チョン・ウヒ)が、どこからともなく現われ、噂のよそ者は悪霊だと語って忽然と姿を消す。

さらに、怪しげな祈祷師イルグァン(ファン・ジョン・ミン)も加わって、村中に大きなパニックの渦が広がっていく・・・。

村人の目撃談や妄想が入り乱れ、錯綜し、彼らも観客も見たものを全く信用できなくなる展開だが、國村隼、クァク・ドウォン、ファン・ジョンミンらの高い演技力も手伝って、おどろおどろとした物語が観客を滅茶苦茶に引き回し続けるのだ。

これはまたオカルト映画なのか、宗教映画なのか、いやそうでもなく、物語の進行に沿って、一筋縄ではいかない映画として混乱が混乱を呼ぶ。

美しい森や村の風景を舞台に、シャーマニズムやカトリック、密教の混ざった宗教的なモチーフに、俳優たちの底知れぬ怪演と相まって、不条理性の強い物語を一層煽り立てる。

蔓延する狂気の正体は何なのか。

人か神か悪霊か。その悪霊とは何か。

そして自分が存在する意味は何か。

信ずるべきは何か。

暗闇の中に何が潜んでいるのか。

最初から最後まで、実はわからないことだらけの大胆不敵な作品だ。

よそ者はいったい何者だ。何のために日本人がここに住み着いたのか。

謎は謎のまま残り、見る者は眩惑される。

全体に骨太の映像は絶妙なさじ加減でストーリーを展開させつつ、主人公が直面する問いを、見ている者へ体感させようとする。

緊張のただ中、はっとするような笑いがあるかと思えば、考え込んで闇を見つめる脳裡に、弛緩の空間を作り、わけの分からぬ迷路にぐいぐいと引きずり込まれていく。

この世は何と底知れぬものなのか。

森をはいずり、生肉を食らう。

ナ・ホンジン監督の韓国映画「哭 声/コクソン」で謎めいた男を演じる、日本人俳優國村隼の、変幻自在の度肝を抜く存在感に凄みがあり、外国人として初めて韓国の青龍賞の助演男優賞を受賞した。

この作品によって、韓国では國村隼の人気が急上昇中だそうだ。(拍手)

國村隼渾身の演技に釘付けにされる映画である。

しかし、血糊に彩られたこの陰惨な物語は、正直なところ何がどうなったのかよくわからない。

上映時間2時間36分、最後まで引きずり込まれてしまうほどの、この映画的な迫力と言ったらとても半端ではないが、もう唖然とするばかりである。

傑作ではないが、怪作だ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回は韓国映画「お嬢さん」を取り上げます。

「わたしに会うまでの1600キロ」(2015年)で話題になった、ジャン=マルク・ヴァレ監督の最新作である。

事故で妻を亡くした一人の男の喪失と再生の物語だ。

しかしこの作品は、これまでよく見られるような、単なる再生の物語とはひと味違っている。

愛していたはずの妻を亡くしたというのに、主人公は少しも悲しくない。

悲嘆の代わりに、自分の周囲にあるものを全て壊すのである。

精神の危機に瀕した男は、奇怪な行動をとる。

現実を逃避する男の、心の軌跡を追う怪作(!)だ

デイヴィス(ジェイク・ギレンホール)は、富も地位もあるウォールストリートのエリート銀行マンだ。

ある朝、突然の交通事故で美しい妻を失った。

しかし、その突然の出来事にも、彼は一滴の涙も見せず、悲しみを感じない。

自分が全く無感動になってしまったことに気づいた彼は、義父フィル(クリス・クーパー)から、「車も心も修理は同じだ。点検して、組み直すのだ」という言葉をきっかけに、周囲のものを片っ端から壊し始めたのだった。

冷蔵庫、トイレの扉、妻のドレッサー、パソコンと・・・、やがて妻と住んだ自宅までを分解し壊し始めるのだった。

一方妻の葬儀の後で、ひょんなことからデイヴィスは、ひとりで息子のクリス(ジューダ・ルイス)を育てるカレン(ナオミ・ワッツ)と出会う。

カレンは生意気なクリスを持て余し、クリスも学校で浮いていた。

そんな彼らとの出会いが、デイヴィスを大きく変えていく・・・。

ジャン=マルク・ヴァレ監督のアメリカ映画「雨の日は会えない、晴れた日は君を想う」は、驚きと衝撃の連続である。

主人公の感情の変化と設定が、「永い言い訳」(2016年)という映画に似ている。

だがこの作品では、あらゆるものの破壊と分解に執着する男の姿はほとんど狂気に近い。

現実にはまずありえない話であり、物語の主人公としてはフィクションならばそれもあるのかなと、しかしとても感情移入できるものではない。

空虚なデイヴィスがあらゆる実感を失った人間のように、普通の暮らしから外れて破壊活動に没頭し、仕事も放り出し、身なりにも無頓着となり、自身が壊れていく。

反面、常識や秩序から解放されて、何とデイヴィスはかつての妻との過去も見つめ直すことになる。

ドラマは、根底から男の人生を覆す勢いだ。

そのデイヴィスと接触しながら、カレンとクリスも居場所を見つけていく。

ドラマには共感できない部分が多いが、シングルマザーとその息子との交流シーンには愛おしさが漂い、デイヴィスをを加えて不思議な関係性が生じていく。

デイヴィスにとっては、自分の人生を逆照射してくれる親子の存在で、もともと無関係に見えた二つの世界が繋がっていく構造だ。

人間の心を理解したかったら、車のように解体して組む直すことを本当に実行しなければならない。

これは隠喩(メタファー)なのだ。

そう考えて理解するほかない。

人生は、すべてをゼロにしたところから再出発できるのだ。

主人公を演じるギレンホールの鬼気迫る演技は、特筆ものだ。

でも、正直こういう作品に付き合うのはかなり疲れる。

原題のタイトルは「DEMOLITION」(破壊、解体という意味)で、これなら意訳するより直訳のままでよかったのではないかという気がする。

映画を観て素直にそう感じた。

[JULIENの評価・・・★★☆☆☆](★五つが最高点)

次回は韓国映画「哭声/コクソン」を取り上げます。

寡黙な映画である。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の原作「雪おんな」を、女優でもある杉野希妃監督が新たな解釈で映画化した。

「マンガ肉と僕」(2014年)、「欲動」(2014年)に続く監督第三作として、かねてから映画化を切望していた彼女が、この作品でみずから雪女として生まれて成長した女ユキの二役に挑んだ。

100年以上前の「怪談」は、日本各地の伝説を怪奇文学に昇華させた作品だ。

その日本の古典怪談を新解釈の上、杉野監督の独特のクラシカルな美学が、示唆に富んだ作品に仕上げている。

作品は、説明的なセリフは極限にまで排され、最低限の言葉だけで物語を進めている。

雪の中に描かれる、雪のように静寂な映画である。

全編を、杉野監督の故郷である広島県の尾道を中心に、三次、上下町、庄原など、広島弁を使って撮影された。

ある時代、ある山の奥深く、吹雪の夜・・・。

漁師の己之吉(青木崇高)は、山小屋で、雪女が仲間の茂作(佐野史郎)の命を奪う姿を目撃する。

雪女は己之吉に「このことを口外したら、お前の命を奪う」と言い残して消え去る。

翌年、茂吉の一周忌法要が行われる。

その帰り道で、己之吉は美しい女ユキ(杉野希妃)と出会う。

やがて二人は結婚し、娘ウメが生まれる。

・・・14年後、聡明な美しい少女に成長したウメ(山口まゆ)は、茂作の遠縁にあたる病弱な幹生(松岡広大)のよき話し相手となっていた。

しかしある日、茂作の死んだ山小屋で幹生が亡くなってしまう。

幹生の死体には、茂作と同じように凍傷の痕が残っていた。

幹生の祖父は、ユキの血を引く娘のせいだと己之吉を激しく問い詰めるのだった。

己之吉の脳裡には、14年前の出来事が蘇る。

己之吉は、自分の中に以前からあったユキに対する疑心と葛藤する。

自分が、あの夜の山小屋で見たものは何だったのか。

そして、ユキは誰なのか・・・。

杉野希妃監督の作品「雪女」には、雪と光の映像美、伝統を現代に活かそうとする斬新な試みが見られる。

日常と非日常が、魔術的なリアリズムの底で融合している。

原作は、男との間に10人の子供をもうける雪女だが、この作品では一人の女の子に象徴させた。

山口まゆ演じる娘と杉野希妃演じる雪女は、母子というような現世で浮いた同士として見るべきか。

冒頭はモノクロで始まり、途中でいつの間にかカラーに変わる。

勿論モノクロで美しいのだが、当初は全編をモノクロでという意図もあったそうだ。

原作はわずか8ページの短編だが、細やかな心理描写が行間を埋め、ドラマでは雪女とウメの物語として重要な要素となっている。

その行間の心理描写を、この映画はどこまでリアルに描ききることができたか。

もとより幻想怪奇譚だから難しいところだろうが、そのあたり少し疑問符が付く。

でも怪談という怖いイメージはあまりなくて、雪女の目線の温かい美しさが際立つ作品で、どこまでも静謐な物語である。

冒頭部分の茂作や中盤の己之吉の母の死、ウメの幼なじみの少年や、己之吉一家の秘密に触れようとした同僚の死と、ユキの身の回りで不審な死が相次ぐ。

疑念だらけであるが、ユキやウメに悪意があったとはとらえにくく、これらの死の真相については、作品を見る側の解釈に任されているといっていいだろう。

異界の存在と人界の存在と、そこに生じる軋みが、死という形をとって象徴されているのかもしれない。

映画では、己之吉とユキの間にウメが生まれ、生活は二人から三人へと移っていく。

映像が語るものも、敢えて語られなかったもの、そして己之吉がどういう生活を送っていったのか。

登場人物が、その後どんなふうに生きてゆくのか。

それはこの映画では語られない。

全ては、想像の世界だ。

古典を現代に蘇らせようと試みる意欲作である。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はアメリカ映画「雨の日は会えない、晴れた日は君を想う」を取り上げます。

直木賞作家・乃南アサのベストセラー小説を原作に得て、東伸児監督が映画化した。

東監督は人気ドラマ「相棒」シリーズで演出を手がけてきたが、今回劇場用映画の初監督作品だ。

親に見捨てられ、ひったくりや強盗を繰り返していた青年が、山村の穏やかに流れる時間の中で、村人との交流を通して失っていた人間性を取り戻していく物語である。

宮崎県の山村を舞台に、人と人との血の繋がりを超えた絆と人間の再生を描いている。

親の愛を知らずに育った伊豆見翔人(林遣人)は、女性や老人だけを狙った通り魔や強盗傷害の常習犯だった。

伊豆見は、人を刺し逃亡中に迷い込んだ宮崎県の山深い椎葉村で、けがをしていた年老いたスマ(市原悦子)を助けた。

このことがきっかけで、彼は彼女の家で何となく寝泊りするようになった。

初めは金を盗んで逃げるつもりだったが、伊豆見をスマの孫だと勘違いした村の人々に世話を焼かれ、歓待されるまでになった。

山の仕事や村祭りの準備を手伝っているうちに、伊豆見の荒んだ心に少しずつ変化が表れてきた。

伊豆見は10年ぶりに村に帰ってきた美知(藤井美菜)とも出会い、人々の剥き出しの優しさに触れ、自分が犯した罪を自覚し始めるのだった。

伊豆見は、もうどうもなってもいいと思っていた人生を、やり直したいと思った。

彼はスマと正面から向き合い、ぽつりぽつりと心情を語り始めた。

そして伊豆見はある決意を秘めて、椎葉村を出ることにした・・・。

このドラマの舞台は宮崎県の北西部、日本の三大秘境といわれる大自然に抱かれた椎葉村だ。

ここには数多くの神話が残されており、“平家落人伝説”が長く語り継がれている。

ひえつき節踊りなどのパレードが催されたり、世界農業遺産(GIAHS)に認定されている。

原作は、2008年新潮文庫から発刊された。

この作品は、乃南アサの小説の中でも久しく映画化が待望されていたもので、現地の澄み渡る水や空気の様子、村人たちの生活背景などを細部に至るまで丁寧に描いている。

壮大な大自然までしっかりした映像としてとらえており、原作を離れて楽しむこともできる作品だ。

悪事を繰り返すどうしようもない青年と、自分の息子に愛情を十分に注ぐことができなかったことを、心の中で後悔する老婆スマ・・・。

この赤の他人だった二人の出会いから、日々の何気ない会話、食事を共にする時間、他人ながら相手を想う“結びつき”が重層的に綴られている。

伊豆見の人生が大きく変わっていく過程が、繊細に描かれていてよい。

快く楽しめる作品だ。

東伸児監督の作品「しゃぼん玉」は、原作にほぼ忠実な脚本で、撮影の現場も原作通りの椎葉村に設定されている。

欲を言えば、映画のラスト、宵闇が下りて明かりが灯ったスマの家の中で何が起こったか見たかった気もする。(十分想像できることなのだけれど)

老婆役の市原悦子がいい味を出している。

・・・主人公は述懐している。

「自分は生涯、しゃぼん玉のように、ただ漂って生きていく。そしてそいつが、どこかでぱちんと弾けて消える。それだけの存在のはずだ」

この作品のタイトルの由来だ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回は日本映画「雪女」を取り上げます。

2010年に製作された「汽車はふたたび故郷へ」は、自身の青年時代を題材にした作品だった。

それから5年ぶり、グルジア(現ジョージア)出身のオタール・イオセリアーニ監督の新作である。

80歳を超えて、今なお精力的に映画作りに励んでいるオタール・イオセリアーニ監督だが、ここでは、滑稽でもあり、残酷で人間臭い光景を切り取り、混沌とする現代の社会の不安を反骨精神たっぷりに笑い飛ばすのだ。

いつの世にも、人間は生きながらに過ちを繰り返していく…。

そういう人間たちに、慎ましい希望を見せる作品でもある。

軽やかでおおらかな人間讃歌なのだ。

愛すべき、種々雑多な人々が登場する、現代の寓話なのだ。

絵本をめくるように見る映画である。

フランス革命のときのギロチンにまつわる一景から、映画は始まる。

どこかの戦場からパリへ。

アパートの管理人で、裏の顔は武器商人の男(リュファス)と、骸骨集めの大好きな人類学者(アミラン・アミラナシュヴィリ)は、腐れ縁の悪友同士だ。

そんな二人の周りには、覗きが趣味の警察署長、ローラースケート強盗団、黙々と家を建てる男、没落貴族、勝手気ままなホームレスと、種々雑多な人種がいる。

街では、お構いなしに野良犬たちが我が物顔で闊歩している。

そんな中で、大がかりな取り締まりが始まり、ホームレスたちは追いやられてしまうことになる。

街の住人たちを巻き込んで、緊急事態の発生だ・・・!

大勢の登場人物や動物が複雑に絡みあって、ときに優雅にときに滑稽なエピソードを連鎖、交錯させ、はっとさせるような光景が現われたりする。

過去から現代へと舞台を移しながら、飄々とした人の営みが描かれる。

蛮行を繰り返しながらも、人の世はここでは自由で、魂までも自由なのだ。

現代のパリは、かすかに悪の匂いが漂い、いままた非日常的な情景が繰り広げられる。

一見、何のつながりもない個々の物語が、次第に結びついていく。

いたずら心やふざけ心満載で、ブラックユーモアが溢れている。

反骨精神はすこぶる健在だ。

フランス・ジョージア合作映画「皆さま、ごきげんよう」は、思わずくすっと笑ってしまう笑いどころを散りばめていて、馬鹿馬鹿しくも微笑ましい一作だ。

革命の時代の冒頭のシーン、ギロチンで刑が執行され、パイプをくわえたままの罪人の生首が持ち上げられ、ひとりの女が現われてひょいとその首を受け取り、大切そうにかごに入れてしまう。

そうかとも思えば、野良犬が街中を闊歩している。何だいこれは?

そんな場面の連続に、理屈では一筋縄ではいかない辛辣と滑稽が内在する。

この作品、どう見ようと自由だ。

おそらく、賛否両論にわく作品ではないか。

絶賛する評論家もいるが、途中で映画を観賞するのをやめて帰っていく人もいる。

頼りない退屈も大ありだから、飽きられるかもしれないが、根気も必要だ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回は日本映画「しゃぼん玉」を取り上げます。

絶景の小島に命をかけた世界の縮図を見るようだ。

難民、移民問題は、今や世界的に最重要課題となっている。

地中海に浮かぶ、イタリア最南端のランペドゥーサ島は、美しい海と景観で有名だ。

この島は、粗末な船で地中海を渡る難民たちの玄関口だ。

近年、アフリカや中近東からヨーロッパ諸国を目指す、多くの難民たちが押し寄せている。

この20年間で、約40万人の難民がこの島に上陸した。

シチリア海峡で溺死した難民の数は、1万5000人ともいわれる。

島の無線施設に救援要請が入ると、救助艇やヘリコプターが向かう。

島に住むたった一人の医師バルドロは、やけどや脱水症状で瀕死の状態の難民たちを診察する。

前作「ローマ環状線、めぐりゆく人生たち」 (2013年)で、ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞したジャンフランコ・ロージ監督が、島に1年半住み込み、世界に横たわる過酷な現実を切り取ったドキュメンタリー映画だ。

そしてまたこの作品も、昨年ベルリン国際映画祭で金熊賞に輝き、ドキュメンタリー初の最高賞を連続で受賞、映画史を塗り替える快挙となった。

人口約500人、面積20k㎡余り、鹿児島県の与論島ほどの小さな島に、毎年5万人を超す難民、移民が押し寄せるのだそうだ。

もうかれこれ20年も続いているこの現実を、島民たちは静かに受け止めている。

豊かな生活を送ってているわけではないが、難民排斥を叫ぶ動きまではない。

それが救いである。

島の少年サムエレらは、手作りのパチンコに興じ、海に出る練習を続けるのどかな漁師町は、欧州を目指すアフリカや中近東からの難民や移民がたどりつく玄関口だ。

難民船で来た人々と島民は交わらず、片方の世界に両方は見えない。

アフリカなどから、難民船に乗ってくる人たちに対応する軍や医療機関の人々の世界と、もうひとつは島の少年サムエレの世界だ。

旅行者では到底知ることのない、事実を追う。

自然の中で無邪気に遊ぶ少年の笑顔と、過酷な海の旅を経て島に上陸した難民の涙が対照的だ。

小さな島の中に死と生が共存する。

美しく詩情豊かな映像とともに描き出される、それぞれのストーリーがドラマチックだ。

この静かな衝撃作が、心を揺さぶる。

この島には、異なる背景を持った多様な人間の生命や喜びや悲しみが、そこかしこに息づいている。

島から海に出る少年と、海から島を目指す難民たち・・・。

難民の青年の流す涙、医師の語る重い言葉、メッセージを発するラジオ局、難破船の途切れがちな緊急無線など、それらのエピソードをいずれも対照的に浮かび上がらせている。

ところがどうも、それらの描写はただ表層的で突込みがやや浅く、個々の人間ひとりひとりの内奥にまで迫っていない。

そこに、どうしても物足りなさが残るのだが・・・。

悲劇の中に生きている人と、悲劇の隣で生きている人・・・。

青く澄んだ海に浮かぶ小島に、罪なき人々の群れが明日さえ知れぬ命をつないでいる。

政治経済的に蔓延する、格差社会の縮図である。

そして、それは世界の縮図だ。

これが現実だ。

イタリア・フランス合作映画「海は燃えている ~イタリア最南端の小さな島~」は、いわゆるドキュメンタリーとはひと味違った、ニュースでは報じられないドキュメンタリーだ。

フランシスコ・ローマ法王やメリル・ストリープ(女優/ベルリン国際映画祭審査員長)、ジュレット・ピノシュ(女優)らが、この作品を絶賛している。

ローマ法王はサムエレ少年ををバチカンに招待したという。

この島、これからどうなるのか。

この作品の続編を期待したいところだ。

世界は、難民、移民問題とどう向き合っていくのか。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス映画「皆さま、ごきげんよう」を取り上げます。

20世紀の幕開けに、ウィーンの画壇に彗星のごとく現れた天才画家がいた。

エゴン・シーレだ。

スキャンダルに満ちた逸話と、挑発的な名画の数々を残して、わずか28歳で早逝した。

名画「死と乙女」に秘められた愛の物語とともに、シーレの半生を描く伝記ドラマだ。

クリムトと並んで、燦然とその名の輝く彼の描くエロスとパッション・・・、ウィーン表現主義の傑作「死と乙女」の誕生秘話である。

ディーター・ベルナ―監督は俳優出身で、この作品でエゴン・シーレ役の新人ノア・サーベトラの魅力を余すところなく引出し、鮮やかなデビューを飾らせた。

シーレ没後およそ100年、今なお、多くのアーティストや画家たちに、多大なインスピレーションを与えているといわれる。

彼の描く独特の美と鮮烈な作風が、愛の物語としてスクリーンに甦った。

1918年冬、第一次世界大戦下のオーストリア・ウィーン・・・。

スペイン風邪が猛威を振るう中、天才画家エゴン・シーレ(ノア・サーベトラ)は、妻エディット(マリー・ユンク)とともに瀕死の床についていた。

そんな彼を、妹のゲルティ(マレシ・リークナー)は献身的に看病していた・・・。

・・・時は遡って1910年、美術アカデミーを退学したシーレは、画家仲間と「新芸術集団」を結成し、16歳の妹ゲルティの裸体画で頭角を現していた。

そんなとき彼は、場末の演芸場でヌードモデルのモア(ラリッサ・アイミー・ブレイドバッハ)と出会う。

褐色の肌を持つ、エキゾティックな彼女をモデルにした大胆な作品で、シーレは一躍脚光を浴びる。

その後、敬愛するグスタフ・クリムト(コーネリウス・オボンバ)から、赤毛のモデル、ヴァリ(ファレリエ・ペヒナー)を紹介されたシーレは、彼女を運命のミューズとして数多くの名画を発表する。

シーレはその一方で、幼児性愛者という有難くない誹謗中傷を浴びながら、時代の寵児としてのし上がっていく。

しかし、第一次世界大戦が勃発し、シーレとヴァリの愛も時代の波に飲み込まれていくのだった・・・。

情熱というものは時に狂いやすく、壊れやすいものだ。

燃えるような情熱が、静けさの中で描かれる。

美しく、鮮烈に・・・。

時間はゆっくりと流れていく。

シーレとヴァリはノイレングバッハで同棲生活をはじめ、ヴァリは彼にとって公私にわたるかけがえのないパートナーとなるが、その半年後に、シーレは13歳になる娘タチアナに対する誘拐罪で告発され、この一件で彼は幼児性愛者という一大スキャンダルを晒すことになる。

彼を支持していたパトロンたちの多くは、シーレのもとを去っていき、独り孤独に耐える数少ない相談相手はクリムトだけだった。

主演のノア・サーベトラは、はっとするほどの美男俳優だ。

シーレ役のサーベトラは、生涯のパートナーと目されたヴァリを棄て、良家の才女を妻に迎えるという非情と野心の持ち主で、白哲の美貌とともに説得力たっぷりの演技を披露する。

シーレは恐るべきエゴイストで、妻は妻として、愛人は愛人としていつまでも自分のそばに居てくれるべきだったのだ。

ヴァリは従軍看護婦として戦線に行き、2年後に猩紅熱で死去する。

そしてシーレ25歳の時、ヴァリと別れエディットと結婚するのだが、そのエディットは映画冒頭の1918年、スペイン風邪で妊娠のまま死去、看病に当たっていたシーレ自身も3日後に死去する。

オーストリア映画「エゴン・シーレ 死と乙女」は、天才画家の光と影を綴ったドキュメンタリーのような伝記映画である。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はイタリア・フランス合作映画「海は燃えている イタリア最南端の小さな島」を取り上げます。

この作品、一応「娼婦・楽園・植民地」をテーマらしく掲げてはいる。

前作「サウダーヂ」(2011年)の富田克也監督が、日本との関わりの中で東南アジアの過去と現在を切り取った最新作である。

映像制作集団「空族(くぞく)」の富田監督は、「サウダーヂ」では日本の地方都市の現実を描いたが、この作品では、タイからラオスまで舞台を広げた。

そして、日本と東南アジアのゆがんだ関係や歴史とともに、欲望渦巻く社会の実像に迫った。

タイの首都バンコク・・・。

日本人専門の歓楽街タニヤ通りの人気店「人魚」のナンバーワン、ラック(スベンジャ・ポンコン)は、イーサン(タイ北部地方)からバンコクへ出稼ぎに来てから5年経っていた。

日本人のヒモ、ビン(伊藤仁)を連れ回し、パトロンにあてがわれた高級マンションでダイヤの首輪の犬と暮らす一方、ラックの支える大家族ははるかラオスとの国境を流れるメコン川のほとり、ノンカーイ県に暮らしていた。

ラックは夜のガイドでもあるビンとともに、店の同僚らと組んで、金持ちの日本人客を相手に裏パーティーを開いて金を稼ぎ、ノンカーイの母の家まで買ってあげていた。

しかし、その母からの電話はいつも金の無心と呪詛ばかりで、ラックにはそれが悩みの種であった。

ビンは、ラックの母親が、覚せい剤で頭がおかしくなっていると疑っている。

ある晩バンコクで、“何でも屋”をやっている金城(川瀬陽太)とビンが組んだパーティーで、ラックは昔の恋人オザワ(富田克也)と再会する。

オザワはノンカーイから出て来たばかりのラックの初めての恋人で、ラックと別れたあとに日本を捨て、バンコクで根なし草のように暮らしていた。

そんな姿を見かねた兄弟分のしんちゃん(長瀬伸輔)に頼まれて、オザワはパーティーに参加していたのだ。

運命のいたずらに戸惑うラックとオザワだったが、二人の止まっていた時間は、再び動き始めるのだった・・・。

まず、弾けるような画面の生きのよさに驚きだ。

構想10年、舞台を山梨からタイに移し、出会った現地の人々との交流から生まれた物語は、重層的に響き合いながら3時間超の大作となった。

一大歓楽街タニヤには、これまでカメラが入り込むことはできなかった。

さらには、バンコクからイーサン(タイ東北地方)、そしてラオスへの総移動4000㎞を超える撮影へと挑んだ。

日本映画の枠を超えて、アジア映画と呼ぶべきスケールの大きさだ。

画面に登場する未知の風景は郷愁を誘い、伝統音楽が賑やかに全編を彩る。

ドラマは、かつてのインドシナを深く抉ったベトナム戦争のいまだ癒えぬ傷を、生々しく映し出している。

映画は骨太のつくりだが、かなり荒削りで、日本と東南アジアの歴史と関係を捉えようとする、心意気だけは壮大だ。

バンコクの片隅でくすぶっていたオザワと再会したラックの二人は、それぞれの事情を抱えて旅に出るが、そこから穏やかな恋物語が始まるわけではない。

その地の歴史、戦争の爪痕が照射され、タニヤの日常にも関わるが、ラオスにも自然な足どりで分け入り、生きるために闘う人々や抵抗の記憶にも出会っていく。

多彩な音楽、映画の中に登場する女の、生きていく強さも美しさも魅力的だが、決して観光客目線でないことが救いだ。

当然、鑑賞者の個人差もあろうが、長時間(3時間超)の割には面白さが伝わってこないのはどうしてか。

映画の中で、元自衛隊陰が銃を買うシーンがある。

買った銃は何に使うのか。ドラマの中に発砲シーンなどはなく、何の必要があったのか。

いろいろなシーンが展開するが、それらの関わり合いが密に描かれていない。

めまぐるしいだけで、かなり大ざっぱである。

タイとラオスという国は、どうも女性が中心となって大家族が結びついている母系社会のようだ。

男性は、何となくその大きな輪の中にいるという感じに過ぎない。

現代の日本人社会から考えるとちょっと異様で、お互いに会ったこともなかった同士が、ひとつ屋根の下で平然と暮らしている。

こんなところはなかなか理解しにくい。

そういう世界なのに、オザワは自然と溶け込んでいるように見えるから不思議だ。

富田克也監督の日本・フランス・タイ・ラオスという多国籍合作映画「バンコクナイツ」には、預言者のような幽霊が出てくるシーンがあるのだが、この設定はタイ映画へのオマージュか。

思うに、極限すると、この作品にはストーリーらしいストリーはなく、余計なものがいっぱいに詰まりすぎている感じだし、起承転結もない。

オザワのラブストーリーかと思ったら、そうでもない。

この映画は何を言いたかったのだろうか。

金と欲望、格差社会の中でうごめく人々の断片を写し取り、実際に歓楽街で働く女性たちが大挙出動し、徹底したリサーチに基づいたリアルなな映像には説得力も感じられるが、中身がいつも動いていて、どの部分が核となっているのかもわかりにくい。

どの部分の映像にも力点が置かれ、ただ作品だけはいつまでも強烈なエネルギーを放っている。

主人公たちの目指している、いわゆる「桃源郷」は存在するのだろうか。

世界は、いまだ果て知れぬ、残酷な植民地戦争のただ中にある。

そのことだけは、厳然とした事実である。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はオーストリア映画「エゴン・シーレ 死と乙女」を取り上げます。