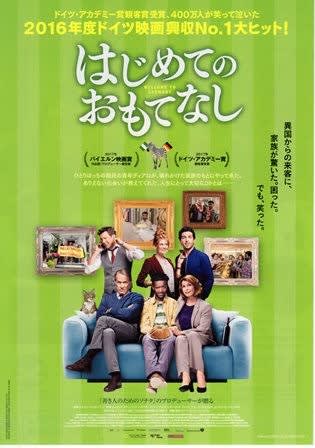

寒い冬に、心までほっこりと温めてくれるドイツ映画だ。

あちらでは、400万人が笑って泣いた大ヒットだそうで、難民の受け入れという時事ネタを取り入れたコメディである。

難民問題を柔らかに扱っており、人生にとって大切なことは何か、あらためて気づかせてくれる作品だ。

いまの時代に必見の作品かも知れない。

日本人とドイツ人の近似性(?)が多分に垣間見えて面白い。

押し寄せる難民への嫌悪感や、本音もストレートに描かれている。

難民への偏見の根深さも語られ、サイモン・バーホーベン監督は、先進国の価値観や家族関係のねじれをヨーロッパの混沌の中に解りやすく描き出している。

ミュンヘンの閑静な住宅地・・・。

ハートマン家のディナーの席で、アンゲリカ(センタ・バーガー)は難民の受け入れを宣言する。

教師を引退して、生き甲斐を見失った彼女は、夫リヒャルト(ハウナー・ラウターバッハ)の反対を押し切って、ナイジェリアから来た難民の青年ディアロ(エリック・カボンゴ)を自宅に住まわせる。

家族は初めてのおもてなしに張り切るが、大騒動が起きてしまう。

さらに、ディアロの亡命申請も却下される・・・。

天涯孤独の青年ディアロを受け入れたことで、近隣住民の反発や家族の大喧嘩の中で、外国人との文化や習慣の違いによるハプニングの連続に笑いつつ、難民問題や国際社会における真の“おもてなし”についても考えさせられる。

崩壊寸前の家族の前で、難民青年はどうしたら幸福な明日を手に入れることができるか。

ハートマン家ひとりひとりのキャラクターが上手に描かれている。

若者の集まる店に通ったり、フェイスブックを始めたりする父、仕事も子育ても一段落して物足りなさを社会活動で埋めようとする母、31歳になっても自分探しを続けている娘やワーカホリックの息子といったら、日本だって例外ではない。

この作品、騒動が起きてもその引き金を引くのはディアロではなく過激な友人とか狭量な隣人らで、ハートマン家の事情が絡んでいる。

ということは、難民問題そのそのもは、難民を取り巻く人々がみんな抱えている問題の産物なのだ。

人は簡単に変化に対応することは出来ない。変わることができないでいるのだ。

そう、現実にまともに向き合うことができない

サイモン・バーホーベン監督は、そんじょそこらのどこにもいそうな迷える人々の言動をリアルにに活写しており、笑いと親近感で観客をドラマに引き込む。

ついでに、監督はアンゲリカ役のセンタ・バーガーの実子である。

ドイツ映画「はじめてのおもてなし」には多くのエキストラも登場している。

現実の深刻さを忘れて笑ってしまう。

まさに、ドイツ社会の今を家族の物語に託して描いている。

喜劇が人の心を開くとはこのことであって、笑いから人と人とをつなぐ絆を発見することになる。

いささか古風かもしれないが、本質的には心を打つ優しい映画であることに変わりはない。

まあ、映画を観て笑ってばかりいる場合ではないが・・・。

映画は映画として笑えても、ドイツ政局の最重要テーマとなっている難民問題は、笑うに笑えぬ実に深刻な現実を抱えている。

それこそ焦眉の急だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回は中国映画「長江 愛の詩(うた)」を取り上げます。