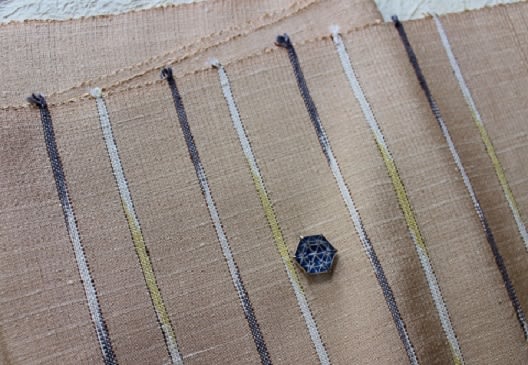

会場入口に展示していた公募展へ出品していた頃の作品で着物の袖部分

昨日、自由ヶ丘の大塚文庫に於いての「紬の会'17-着る愉しみ」展が無事終了しました。

ご来場下さいましたみなさまありがとうございました。

サブコーナーへご出品頂きました林まさみつさん、小川郁子さんにも心から御礼を申し上げます。

今回もドラマチックな場面などがありました。また初めてご覧いただく方もあり、有意義な時間を共にさせていただきました。

会場の様子などのスナップを幾つかあげておきます。

また5月27日~6月1日まではいつものように「紬の会」の櫻工房版展示と着物に関するさまざまな相談事など承りますのでこちらへもご来場下さい。詳細は後日お知らせします。

林さんの竹バッグと大塚文庫玄関ポーチにて。着物生地を傷つけけたりしない丁寧な作りで美しさと安心感があります。

小川郁子さんの新作帯留をさせていただいて・・

カッコイイ!!です。このカットは難しかったとのことでした。

ミニ紬塾は1時間半以上の濃厚な内容となりました。

障子越しの光に慣れてくると暗さをかんじません。落ち着いて集中して話をすることが出来ました。

戦国時代に茶の湯が尊ばれ、小さな空間で亭主と客が向き合い、多くを語らずも気持ちのやり取りをしていたことが忍ばれます。

一座建立でした。

取り合わせの話では茶室の取り合わせも参考にさせてもらいながら着物の日本的な取り合わせワークショップをしました。

みなさん真剣に考えてくださいましたが、同じものはなく、とても良かったです。

予定外で最後に笹山さんがさらに現代美術における用と美の考え方や、ジャコメッティの初期の作品を例にとって説明してくださいました。重い作品集をジャコメッティの彫刻のように細い体で持ってきてくれて、この方は本当に工芸の本質を一般の方に伝えたいのだと改めて思いました。

このプラスαのこの時間もとても良かったです。

ミニ塾へ参加くださった方が私の紬を着てきてくださいました。帯揚げ、帯締(糸染)も私の作です。更にはずっと以前に買っていただいた出袱紗と小袱紗までわざわざお持ちくださり、写真を撮らせてもらいました。若かりし頃の力を感じました。

初めてご覧頂いた30代の方が「ほんとうに綺麗」と自然な色や風合いに感激されていましたので、肩にかけて更に身につけた時の目線でもご覧いただきました。

お茶のお稽古の帰りに素敵なお召し物で夕方ご来場くださった方には外光で布の見え方を確認していただきました。

光によって随分見え方が違いますので驚いておられました。

座り込んで布と近づいた目線でご覧いただきました。

笹山さんがオニタビラコを活けてくれました。花器は瀬沼健太郎作、卓布は中野作です。

日を替えて青もみじと。

花/笹山央 花器/松原成樹 卓布/中野みどり

一日だけ袷の紬を着ました。暑かったので襦袢は半襦袢にしました。

帯は御所解文様八ツ橋。杜若とともに桃、松、笹などが配されています。

しかし紬の袷は5月はもう着れませんね。。。

引き続いての櫻工房展も楽しみにお出かけ下さい。詳細は後日。

桐箱入り

桐箱入り 楕円ー菊つなぎ

楕円ー菊つなぎ 正方形ー魚々子

正方形ー魚々子 菱ー星

菱ー星