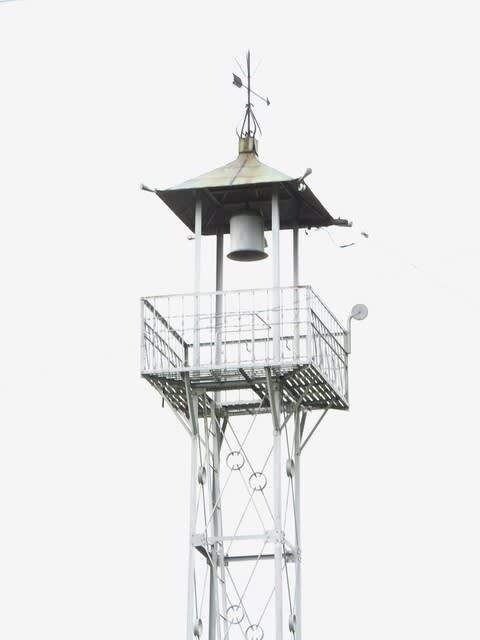

1395 諏訪郡富士見町境 火の見梯子控え柱付き 撮影日2022.10.10

■ 梯子残が鋼管だから昇り降りするとき手で掴みやすい。山形鋼より好ましい。

1395 諏訪郡富士見町境 火の見梯子控え柱付き 撮影日2022.10.10

■ 梯子残が鋼管だから昇り降りするとき手で掴みやすい。山形鋼より好ましい。

(再)諏訪郡富士見町境 火の見梯子控え柱付き 撮影日2022.10.10

■ こうような火の見櫓のタイプをどのように捉えれば良いのか・・・、ずっと考えている。柱が3本で横架材とブレースが設置されていて櫓を構成しているから火の見櫓、という捉え方もあると思う。柱3本で構成される櫓の構面の1面が梯子になっている、という捉え方。一方、後ろの柱は梯子が倒れないように支える控え柱として捉えれば、柱3本の働きは同じではなく、控え柱付きの火の見梯子と捉えることもできると思う。未だ結論出ず・・・。

てっぺんに避雷針らしき設えがしてある。半鐘を吊り下げる腕木と柱の接合部をガセットプレートで補強している。好ましい。

1394 諏訪郡富士見町境 4柱6〇型トラス脚 撮影日202.10.10

形が整っていて美しい火の見櫓だ。なだらかなカーブを描いて上方に逓減する櫓、大きさのバランスが良い屋根と見張り台。

屋根の軒先の飾りは蕨手ではない。こういうの何て言うのかな・・・。

露出が良くなかった。撮り直す機会があると思う。

この脚は間違いなくトラス構造。

360

360

1393 諏訪郡富士見町落合 火の見柱(木柱)撮影日2022.10.10

■ プリミティブな火の見。機能的にはこれで成立する。

■ 2016年当時、黒部ダムカレーを提供していたのは20店舗だった。その全ての店舗の黒部ダムカレーを食べた(過去ログ)。それ以降、提供をやめてしまった店舗もあり、新たに提供を始めた店舗もありで、現在提供しているのは16店舗。その中に2018年に黒部ダムカレーの提供を始めた「ねまるちゃテラス」がある。今日(9日)大町に用事があったので、時間を調整して昼に食べてきた。

以下指定仕様による竣工検査の結果報告

ねまるちゃテラスの黒部ダムカレー 竣工検査日2022.10.09

・施工会社の所在地:大町市平10731(木崎湖畔 写真左下はカウンター席から見た木崎湖の様子)

・ダム型式:アーチ式ライスダム

・堤体長:約15cm(実測値)堤体両端間の直線長さ

・堤体高:約4cm(実測値)

・堤体幅:約5cm(実測値)

・堤体重量:約200g(施工者への聞き取り調査による)

・総貯ルー量:約200cc(黒部ダムカレーカードに記載されている数値)

・ダム湖に浮かぶ遊覧船・ガルベ1艘:クリームチーズ

・ダム下流:野菜サラダ

・敷地:円形の白い皿 直径25cm

・ダム湖の深さ:未計測

・施工費:1,100円(税込み)

・施工者:未確認

・施工時間:約7分

・検査時間:約18分(測定及び試食時間)

検査担当者は味の検査資格を有していないため、味の検査結果は未記入(空欄)

メモ:やや辛目の牛すじカレー、堤体は地元産米。

■ 藤森照信さん設計の「五庵」が藤森さんの出身地、茅野市宮川に建築されたことをある方のインスタで知り、今日(8日)観に行ってきた。「五庵」は東京オリンピック・パラリンピックに併せて開催された「パビリオン・トウキョウ2021」で建築された四畳半の茶室。再建築される予定だということは以前から知っていたが、完成したことは知らなかった。

「パビリオン・トウキョウ2021」の時は芝生のスカートを穿いていたけれど(残念ながら写真がないので、興味のある方はネット検索してみてください)、宮川ではスカートは穿いておらず、4本脚で立っていた。よく分からないが東京では4本脚ではなくて別の構造で茶室を持ち上げていたのではないかと思う。

茶室「五庵」

設計:藤森照信 所在地:茅野市宮川 撮影日:2022.10.08

なんとアクロバチックな!

外壁は焼杉板張り、屋根はしわくちゃにした銅板葺きという、フジモリ建築定番の仕上げ。ブレースがないけれど、これで水平力に対して抵抗できるんだろうか・・・。できるんだろうな。床は木造格子梁であることが「パビリオン・トウキョウ2021」の時の写真で分かる。その床と自然木の柱とどのように接合しているのだろう、柱脚は大きな石にどのように固定しているのだろう・・・。建設の様子、見たかったなあ。

脚元の様子

茅野市宮川のフジモリ建築は五庵と下の5作品で計6作品となった。撮影日2022.10.08

神長官守矢史料館(デビュー作 1991年) 高過庵(右 2004年)と低過庵(左 2017年)

空飛ぶ泥舟(2010年) 高部公民館(2021年)

『時計遺伝子 からだの中の「時間」の正体』岡村 均(講談社ブルーバックス2022年)

■ 体内時計という言葉は知っていたが、時計遺伝子という言葉は知らなかった・・・。時計遺伝子を発見した科学者3人が2017年のノーベル生理学・医学賞を受賞しているそうだ。

体の様々な機能に関わっているという時計遺伝子。時計遺伝子が体の機能に関わるメカニズムって、興味深い。この連休に読もう。

360

360

■ 人気シリーズ最新刊『本所おけら長屋 十九』畠山健二(PHP文芸文庫2022年)を読んだ。「ほろにが」「ぜんあく」「せんべい」「はりかえ」収録されている4編のタイトルはすべてひらがな4文字。このシリーズは始めからずっとこだわりの4文字だ。

本の帯に**笑って泣けて元気が出る**とあるけれど、本当にそう。「ほろにが」に笑い、「せんべい」には涙。

「ほろにが」

そそっかしくて早呑み込みの半次と言われている研ぎ屋の半次は長屋暮らし。ある日、半次のところに大店のお嬢様が訪ねてくる。

**「半次さんでしょうか」

「そうですけど・・・・・」

(中略)

「長屋に住んでいる、相生町のとぎやの半次さんでしょうか」

「ですから、そうですけど・・・・・。おたくはどちらさんで」

「静といいます。半次さんの嫁になるかもしれない者です」

(後略)**(16頁)

とんだ思い違いが巻き起こす「騒動」に大笑い。あらすじは省略するけれど、実によく考えられたストーリー。

「せんべい」

おけら長屋の住人、お里さんは仕事帰りに子どもたちのケンカに遭遇。三人の子どもたちが走り去り、一人の子どもが口元から血を流して座り込んでいた。お里さんが血を拭きなと手拭いを差し出すと、**「私は武士の子です。施しは受けません」**(143頁)と子ども。

**「一丁前の口を聞くんじゃないよ。何が施しだい。そんなに大層なもんじゃないだろう。ほら、使いなよ。武士の子がそんな顔をしてたらみっともないだろう」**(143頁)

さらにお里さんと子どもの会話は続く。お里さんは子どもに名前を住んでいる長屋を伝え、手拭いにはせんべいが挟んであるから、後で食べなと言ってその場を後にした・・・。このせんべいがその後、思わぬ展開を招くことに・・・。おけら長屋の住人たちの人情に涙。

「はりかえ」

ついに松吉とお栄さんが所帯を持つことに。僕はお栄さんがこれから結婚するような歳の女性だとは思っていなかった。こうなれば、次に気になるのが、僕が好きなお満さんの結婚話。

このシリーズ、次は2023年の春に発売予定と帯にある。楽しみに待とう。

(再)火の見櫓のある風景 塩尻市長畝 3柱66型ロングアーチ(LA)脚 撮影日2022.10.05

ごくありふれた風景でも火の見櫓が立っていると魅力的になるから不思議

320

320

『非色』有吉佐和子(河出文庫2022年7刷)

■ しばらく前に「青春ボックス」と名付けた、ぼくが20代の時に受け取った手紙やはがきを納めた箱のことを書いた。箱の中の手紙やはがきを一通り読み返したが、その中に『非色』を読んでいます、と書かれた手紙があった。文面からぼくがある女性に『非色』を贈ったことが分かった。

本のタイトルは覚えていたが、内容については人種差別がテーマだったということくらいしか覚えていなかった。それで再読してみようと書店で探した。20代のときに読んだのは角川文庫だったようだ(1967年刊行)。それが河出書房新社から復刊されていて、書店の文庫コーナーに並んでいたので買い求めた。約400ページの長編。1日100ページ、4日で読了。

カバー裏面にこの長編の概要が簡潔にまとめられている。**色に非ず―。終戦直後黒人兵と結婚し、幼い子を連れニューヨークに渡った笑子(えみこ)だが、待っていたのは貧民街ハアレムでの半地下生活だった。人種差別と偏見にあいながらも、「差別とは何か?」を問い続け、逞しく生き方を模索する。一九六四年、著者がニューヨーク留学後にアメリカの人種問題を内面から描いた渾身の傑作長編**

何の衒いもない有吉佐和子の文章は実に分かりやすく、そして読みやすかった。

アメリカ社会の人種差別問題(アメリカだけのことではないように思うし、過去のことでもないようにも思う)を、主人公の笑子や、同じ貨物船(そう、貨物船)で笑子と一緒にアメリカに渡った3人の日本人女性たちの日常生活を描くことで、読者に分かりやすく説いている。人種差別や偏見の問題を、一気に読ませる小説に仕立て上げたこの作家の力量(有吉佐和子が33歳の時に上梓された作品)の凄さを改めて感じた。

ストーリーには派手な展開はないけれど、笑子が**私も、ニグロだ!**(408頁)だという考え、自己認識にたどり着き、ニグロの夫と4人の子どもたちと強く生きて行く決心をするというラストには感動した。

笑子と同船した3人の女性の中に**着ているものも上品で、どこから見ても「いいとこのお嬢さん」という感じだった。**(112頁)という麗子がいた。有吉佐和子は読者が全く予想できないような麗子のアメリカでの生活を描いた。社会の厳しい現実を突きつける作家だったと、改めて思った。そして意思の強い作家だったということも。

360

360

■ 9月のブックレビュー。なんといっても『源氏物語』を読み終えたこと、これに尽きる。いつか読みたいと思い続けていた長編小説を読み終えた。紫式部は源氏物語を書くために生き、生きるために書いたのだ。

1,000年以上も読み継がれるような小説を残し得たことは、作者の才能によるところが大きいことは言うまでもないだろうが、環境にも恵まれていたのだろう。紫式部が『源氏物語』で書きたかったこと、それは人は孤独だということではないか、と思う。紫式部は華やかな貴族社会に身を置きながらも孤独というか、人は結局ひとりなのだと常に感じていたのではないか。このような感慨が反映されている、と思う。再来年(2024年)の大河ドラマは紫式部が主人公の「光る君へ」で、吉高由里子さんが紫式部を演じる。鬼に大笑いされるだろうが、ぜひ見たいと今から記しておく。

さて、他に読んだ本は5冊。

『「美味しい」とは何か 食からひもとく美学入門』源河 亨(中公新書2022年)

**本書で扱う「美学」は、私たちが評価を下す際に用いる「センス」を考察対象とする哲学である。この意味での美学の目的は、美しいものを紹介することではなく、「何かを美しいと評価するとき、私たちは何をしているのか」といった問題を考察することだ。**(まえがき)

食事という日常的な行為を対象に「美」とは何かということを注意深く、周到に論じている。本書での論考の展開は対象がなんであれ、大いに参考になると思う。

『「日本列島改造論」と鉄道 田中角栄が描いた路線網』小牟田哲彦(交通新聞社新書2022年)

『日本列島改造論』の刊行は1972年。それから50年後の今、改めてその構想を鉄道の現状と比較しつつ論じている。当時の官僚や専門家たちの知の集積『日本列島改造論』、その過程を知ったことだけでも本書を読んだ意義があった、と思う。

『武蔵野をよむ』赤坂憲雄(岩波新書2018年)

著者の赤坂憲雄さんの講演を聴き、その会場で買い求めた。内容を理解するのに難儀した。いや、理解できなかった。本書に取り上げられているのはもちろん国木田独歩の『武蔵野』。

**(前略)独歩による武蔵野の発見とは、ひとつの恋愛の破綻の副産物であったのかもしれない、ということだ。**(47頁)

**「武蔵野」一編がいわば、ひそかな、明治の青春の忘れ形見であったことを否定するわけにはいかない。**(136頁)

**くりかえすが、「武蔵野」の底には、ひとつの恋愛の記憶が沈められていた。**(150頁)

フェルメールの「窓辺で手紙を読む女」。この作品の壁面に描かれていたキューピッドが塗りつぶされた絵の具を注意深くはぎ取って画面に出現したことが話題になった。「武蔵野」を注意深く読み解くと**(前略)幾重にも上塗りして覆い隠した(後略)**(141頁)信子という若い女性が浮かび上がると赤坂憲雄さんは説く。そう、フェルメールが描いていたキューピッドのように・・・。

『源氏物語五十五帖』夏山かほる(日本経済新聞出版2021年)

源氏物語は五十四帖。薫の浮舟に対する邪推で終っている。え、これで終わり、と思った。で、実は秘されたもう一帖があるということで、それを探し出すという物語。探す人のひとりは紫式部の娘、という設定。ミステリーだから詳しく書かないけれど、信濃国で紫式部のライバルの女性が持っていたという、作者の奇想には驚いた。なんだか物足りないと思う読後感、なぜ?

『源氏物語の女君たち』瀬戸内寂聴(NHK出版2008年)

源氏物語に登場する女性たちを論じている。**ここで「浮舟」の帖は終わりますが、終始息もつがせぬ面白さで、やはり「宇治十帖」、特にこの「浮舟」の帖がなくて、何の『源氏物語』かと思われる出来ばえです。**(210,211頁)と寂聴さんは評している。同感。

読書の秋。

1392 岐阜県各務原市那加前野町 覚王寺前 4柱〇4型ブレース囲い(BC)前面開放脚 撮影日2022.09.30

■ 愛知県春日井市鳥居松町にある茶楽家「われもこう」でyumiさんとkakuさんの作品展を鑑賞して、次なる目的地の岐阜県各務原市那加前野町へ向かった。すれ違いが困難と思われる道路を進んで目的地に到着した。ここには登録有形文化財の火の見櫓が立っている。

細身で背が高い火の見櫓だ。櫓は上方に向かって直線状に細くなっている。この火の見櫓のおおよその高さを知りたい。梯子の段数と間隔(ピッチ)により、見張り台の高さをざっくり調べて、約15.5mだと分かった。見張り台の床面から屋根の軒までは通常2mくらい、それに屋根の高さをおよそ1.5mとみて、火の見櫓のおおよその高さを19mと推測した。帰宅後に文化庁のデータベースで高さを調べると19mとなっていた(この火の見櫓は登録有形文化財だから文化庁のデータベースに載っている)。この値は上記の概算値と一致していた。4本脚の根本の間隔(4角形の1辺の長さ)はおよそ1.7m。高さと脚の間隔の値もこの火の見櫓がかなりの細身であることを示している。

円形(円錐形)の屋根に蕨手が付いている。これはかなり珍しいと思う。今までに見たという記憶がない。薄くて幅広の平鋼でつくった避雷針の飾りをそのまま軒先まで伸ばして蕨手にしている。このようにしてまで付けた蕨手は単なる飾りではなく、災害除けの願いが託されているのだと思う(過去ログ)。

見張り台の手すりの下側を外側にはらませているのはなぜだろう・・・。こうしないで、床まで上側の手すりと同じ様につくるのと何が違うのだろう。

上の梯子はなぜまっすぐ伸ばさないで曲げているのだろう。まっすぐ上に伸ばすと、踊り場直上の横架材に梯子がかなり近接して、人の移動に支障を来たす、という理由がまず考えられる。案外正解かもしれない。

一面持ち出し型の踊り場(カンガルーポケット)の手すりも見張り台の手すりと同じ形にしている。

踊り場の半鐘の円錐形の小屋根にも蕨手!

櫓内に出入りするための開口部のこのようなデザインは長野県内では見たことがない。かなり前にやはり岐阜県の垂井町で見たことがある(下の写真) 4つのプレートが設置されている。

岐阜県不破郡垂井町で見た火の見櫓の脚部

この梯子も下端を曲げてある。なぜ?

「那加消防組前野部」の銘板 他に「昭和拾貳(貮?)年壹月建設」、「岐阜熊田商店鉄工部建設」という縦書きの銘板が設置されている。

メモ: 9月30日(金)午前5時45分~午後6時45分(13時間) 走行距離約412km