内藤廣さん設計の「安曇野ちひろ美術館」を以前とり上げました。安曇野の風景に歓迎されている、と書きました。信州産の唐松材を使った架構、地元の土を混入させた珪藻土の外壁。広々とした公園も内藤さんの構想によるものだそうです。何回も訪れています。心地よい空間、好きです。

現在内藤さんは、東京大学大学院の社会基盤学(土木学ですね)教授として教鞭をとっています。建築と土木は隣り合う領域ですが、建築の人たちは土木のことをよく知らないし、土木の人たちは建築のことをよく知らないというのが実情のようです。

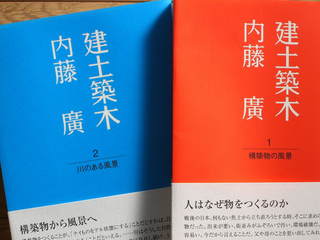

建築出身の内藤さん、「土木の分野に建築のDNAを移植するのが役割」だとこの本のはじめに書いています。ふたつの領域の橋渡しをしよう、ということなんですね。そういう立場で綴ったエッセイを集めたのがこの『建土築木1、2』鹿島出版会。建築と土木を混ぜ合わせた言葉、なかなかゴロがいいと思います。

これも昨年末に書店に注文しておいた本です。いまだにネット注文に馴染めなくていつも書店に電話で注文しています。注文したことを忘れたころ手元に届くのも悪くありません。

この本には今話題になっている東京日本橋の上に架かる首都高速道路に関する「日本橋の風景」というエッセイも収録されています。このことについては五十嵐太郎さんも『美しい都市・醜い都市 現代風景論』に書いていました。

内藤さんは五十嵐さんと同じような見解で、**経済性だけを最優先させた技術一本槍のあの高架道路を醜いとは思う。(中略)それをあっさり否定する気にはなれない。(中略)寿命が尽きた時に時代に合わせてやりかえるのが無理のない対処の仕方なのではないかと思う。**と書いています。

ある時代の建造物に次の時代のそれが覆い被さる、日本の場合それが歴史的に何回も繰り返されてきたのですね。その象徴の一つが日本橋の上に覆い被さっている高速道路ということでしょうか。明治に昭和が覆い被さっている。その覆いの撤去の可否、これは難しい。私にはよく分かりません。 これは大袈裟に言えば文明史観ですから・・・。いつか私見が書けるといいのですが。