参加者:サポートレンジャー9名

コース:高尾駅北口―日影バス停~日影沢林道~森の図書館(昼食)~八王子管理道~一丁平北まき道~もみじ台南まき道

~仮設VC前(解散)

【コメント】

スプリングエフェメラルを中心とした春の花のピークが過ぎたにもかかわらず、相変わらず人の出が多い。花の後は昆虫

なのか?捕虫網をもった人が目立つ。

今日は参加者が9名ということで、午前中は日影沢保護地内コドラートでの植生調査を行うグループと開花植物調査を行

う二つのグループの2班での活動とした。午後は一つの班として開花植物調査および東A南での個体数調査を行った。

巡回ではテーマを設けて行うとの意を受けて、今日は高尾山内で見られる「ウツギ”の分類と同定」をテーマとして行っ

た。

【本日の活動内容】

1)日影沢保護地内コドラートでの植生調査

2)東A南でのヤマユリとイナモリソウの個体数調査

3)巡視コース内の開花植物調査

4)日影バス停発のバス時刻

5)自然解説3件・・・ホタルカズラ、ガクウツギについて

6)シダの分類についての質問

7)維持管理についてのヒヤリング(①小仏城山から相模湖への階段補修について、②3号路の植生荒廃について)

【本日の開花植物】全60種。

サイハイラン、ハナウド、フタリシズカ、ミヤマキケマン、ジュウニヒトエ、シャガ、ヤブヘビイチゴ、カキドオシ、

ムラサキケマン、クサイチゴ、タチガシワ、ツルカノコソウ、フタバアオイ、ミヤマハコベ、ツボスミレ、ウリノキ、

ウワバミソウ、ヤブデマリ、クワガタソウ、オオバウマノスズクサ、ホタルカズラ、ハンショウズル、イナモリソウ、

ヤブデマリ、ヒロハコンロンソウ、ラショウモンカズラ、オウギカズラ、キランソウ、ジュウニキランソウ、

オッタチカタバミ、シャガ、ナツトウダイ他

ヒロハコンロンソウ ハナウド サイハイラン オウギカズラ ラショウモンカズラ クワガタソウ

オオバウマノスズクサ ホタルカズラ ハンショウヅル タカオワニグチソウ イナモリソウ オッタチカタバミ

【本日の虫】コオニヤンマ・・・サナエトンボ科のトンボの一種。和名は小型の「オニヤンマ」の意味であるが分類上は、

ヤンマ科でもオニヤンマ科でもない。成虫は80~90mm程度でサナエトンボ科の中

ではニホン最大種。体の大きさに比べて頭が小さく、後脚が長いのが特徴。

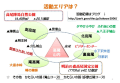

【本日のテーマ】ウツギの分類と同定

ウツギ(空木)はユキノシタ科ウツギ属の落葉低木で、ウノハナ(卯の花)とも呼ばれます。5-6月に白い花を咲かせ

ます。普通、花弁は5枚で細長いが、八重咲きなどもあります。各地に野生するほか、観賞用に植えたりします。

茎が中空の為空木と呼ばれます。「卯の花」の名は空木の花の意または卯月(旧暦4月)に咲く花の意ともいいます。東

アジアやアメリカに60種ほど分布します。

同属のものにヒメウツギ、マルバウツギ、ウラジロウツギ、サラサウツギ、ウメウツギなどがありますが、ガクウツギ、

コガクウツギ、ノリウツギなどはユキノシタ科アジサイ属、バイカウツギはバイカウツギ属、コゴメウツギ、カナウツギ

などはバラ科コゴメウツギ属、タニウツギ、ハコネウツギ、ニシキウツギ、ベニウツギ、ベニバナウツギなどはスイカズ

ラ科タニウツギ属、ツクバネウツギ、オオツクバネウツギなどはスイカズラ科ツクバネウツギ属です。

高尾山中ではマルバウツギ、コゴメウツギ、カナウツギ、ガクウツギ、ツクバネウツギ、オオツクバネウツギなどがよ

く見られます。

本日見られたのはヒメウツギ、マルバウツギ、ガクウツギ、コゴメウツギ、ミツバウツギの5種ですが、この時期に高尾

で見られる他のウツギについても観察上の特徴を記しておきます。

【ヒメウツギ】ユキノシタ科ウツギ属

葉は対生し、長さ4~8cmの長楕円状披針形で、先はとがり、ふちに細鋸歯がある。質はやや薄く、葉や花には星状

毛がまばらにある。花弁は5枚。雄しべは10本で花糸に1対の角(翼)がある。

【ウツギ】ユキノシタ科ウツギ属

葉は対生し、長さ5~12cmの卵状長楕円形で、先はとがり、ふちに浅い鋸歯がある。質は厚い。表面は星状毛が多く

ざらつく。花弁は5枚。雄しべは10本で、花糸には狭い翼がある。ヒメウツギより少し遅れて咲く。

【マルバウツギ】ユキノシタ科ウツギ属

葉は対生し、長さ4~7cmの卵円形で、基部は円形。ふちには鋸歯があり、両面に星状毛が密生していてざらつく。

花弁は5枚、雄しべは10本で花糸には角(翼)がない。花はウツギに比べて小さい。

【ガクウツギ】ユキノシタ科アジサイ属

葉は対生し、長さ4~7cmの長楕円形で先は尾状に鋭くとがる。ふちに浅い鋸歯がある。質はやや薄く、表面は緑色

で光沢がある。花は淡黄色で小形。装飾花は白色で花弁状の顎片が3~5枚あり、3枚は大きく2.5~3cm。

【コゴメウツギ】バラ科コゴメウツギ属

葉は互生し、長さ2~4mmの卵形で先は細くとがる。膜質で、ふちは羽状に浅~中裂する。花弁は5枚でへら形。雄

しべは10本、雌しべは1本、顎片は5枚で卵円形。

【ミツバウツギ】ミツバウツギ科ミツバウツギ属

葉は3出複葉で対生する。小葉は長さ3~7cmの長卵状楕円形で脈に沿って短毛がある。花弁は5枚で顎片よりわず

かに長く、完全には開かない。雄しべは5本。めしべは1本。朔果は膜質で熟すと先が浅く2~3裂する。

【ツクバネウツギ】スイカズラ科ツクバネウツギ属

葉は対生し、長さ2~5cmの広卵形または長楕円形でふちにあらい鋸歯がある。本年の枝の先に淡黄色の花を2個

開く。花冠は長さ2~2.7cmの筒状鐘形で5浅裂し、内側に黄赤色の斑紋がある。顎片は5枚でほぼ同じ大きさ。

【オオツクバネウツギ】スイカズラ科ツクバネウツギ属

葉は対生し、長さ2~5cmの広卵形でふちにあらい鋸歯がある。本年の枝の先に黄白色の花を2個開く。花冠は長さ

3~4cmの筒状鐘形で5浅裂し、内側に黄赤色の斑紋がある。顎片は5枚あり、そのうちの1枚が著しく小さい。

>

>