ホームセンターで0.3mm厚の鉄板を入手してきた。

一緒にニッケルの0.3mm厚板も有ったので購入した。

トランスのコアに使ってるので磁性体として良いものでは?と思ったのだが、アレはケイ素鋼板だった。

磁石に付けても鉄板より弱い。

これらを重ねたチョーク:20H20mA の間に挟んでみて電圧を測定してみた。

入力は0.5V 1kHz。下側チョーク。

まずは最悪の二階建て。

上側の出力側のチョークは0.074V。

まず、挟んだ板の材質の違い。

磁性体と言うのは関係無いのかな?

材質だとすると、鉛シートがどうなのか?気になるところだ。

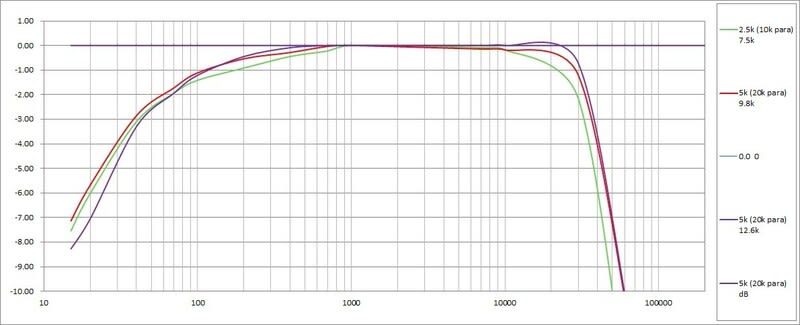

距離を検討してみた。

※100mmで0.012Vと言うのは本来 0 だと思う。測定器が 0 にならないのでノイズか何か、不調だ。

0.012Vを0と考えると、40mm離せば問題無い。

まあ、これは巻線の芯を同方向、同一軸上にした場合なので、90°ずらすかすれば問題無いと思う。

以上により、チョークを2mmのサブシャーシーを挟んで共締めと言うのは若干、と言うか0.012V出てる可能性がある。

20220127