以前真空管とOPT間の電流と電圧を測定したことがあり、それを今回も実施した。

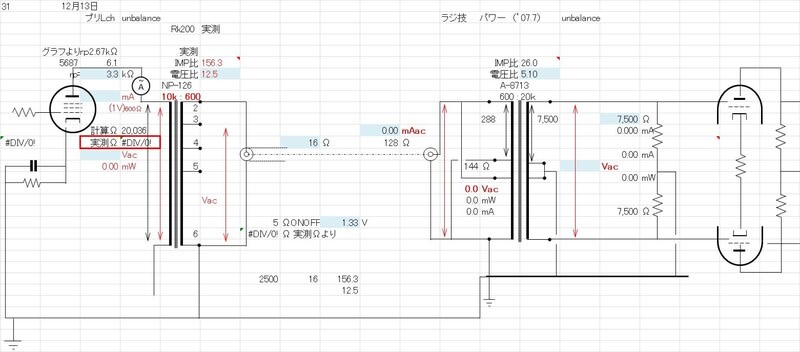

当時から考えてたが、この時の値10kΩはOPTのではなく真空管のインピーダンスのような気がしてしまう。

どっちなのかな?と不安だったが、測定してOPTの事だと明らかになった。

真空管の負荷としてOPTが10kΩとなる。

真空管はそれに合わせて動作する物であり、10kΩに影響はしない。

では内部抵抗3kΩはどこに影響するのか?

(真空管には最適負荷が有るのでrpがこの10kΩに影響してるのだと思うのだがここはまだ不明、これから勉強していこう。)

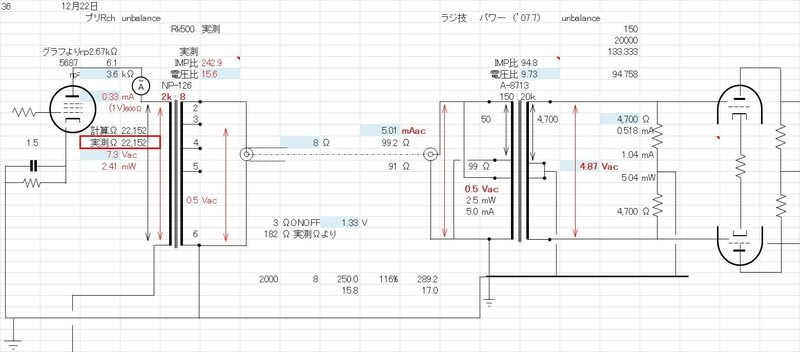

測定結果は、真空管とOPT間の電流0.32mA、OPTのB-P間電圧7.2V、よってインピーダンス22.50kΩ。以上は交流。

思ったより高かったな。

直流では160V12.75mA。

高過ぎね?っと思ったら、U‐808は16Ω端子が無く、8Ωだった。

真空管の内部抵抗が3.3kΩ程になったから6.1倍か。もう少し下げたいな。

伝送ライン(600Ω)の電流・電圧を測定したら、0.005A、0.5Vとなり、インピーダンスは100Ωとなった。

これは計算(96Ω)と大体合っている。

ロードラインの見方を理解したと思ってたが、腑に落ちない点が出てきた。

ここで、ちと交流のロードライン?を計算してみる。

伝送ラインのAC電圧を0.5Vから最大電圧の10Vまで上げていったとすると、20倍。真空管とOPT間の電流とOPTのB-P間電圧は、入力信号を上げていくとともに上がっていく。よってOPTのB-P間電圧7.2V、真空管とOPT間の電流0.32mA(上記で測定した結果)をそれぞれ20倍すると6.4mA、144V(PP間)となった。

これをグラフに落としてみる。下図青線。

赤線は直流のロードラインとなる(ハズ)。(160V÷0.01275A=12.5kΩ)

ならば青線は交流のロードライン??(148V÷0.0068A=22kΩ)

交流は入力電圧を上げると電流電圧が両方上がっていくので傾きが逆だ。

交流は入力電圧を上げるとB-P間電圧、電流とも上がっていくので傾きがプラス。

こうだと納得いくんだが、こんなグラフ見たこと無いんだよな。

交流のロードライン、もう少し調査だな。

そういえばパワーアンプで入力信号を上げていったとき、出力管カソード電圧(直流)は上がって(=カソード電流が上がる)、プレート電圧は下がったような記憶がある(これは電源容量が足りなかったのかもしれない)。 なら直流はマイナスの傾きだ。

直流は電圧(160V)÷電流(12.75mA)で12.5kΩとなる。

ただ、定格によると3kΩとかなんだよな。

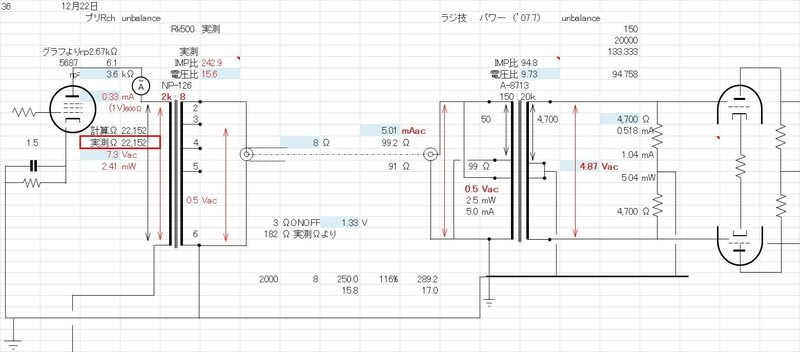

負荷インピーダンスの22kΩを、もうすこし何とかしたいな。

(ハムは充分下がっているので、Rchに追加したチョークとコンデンサーは外した。)

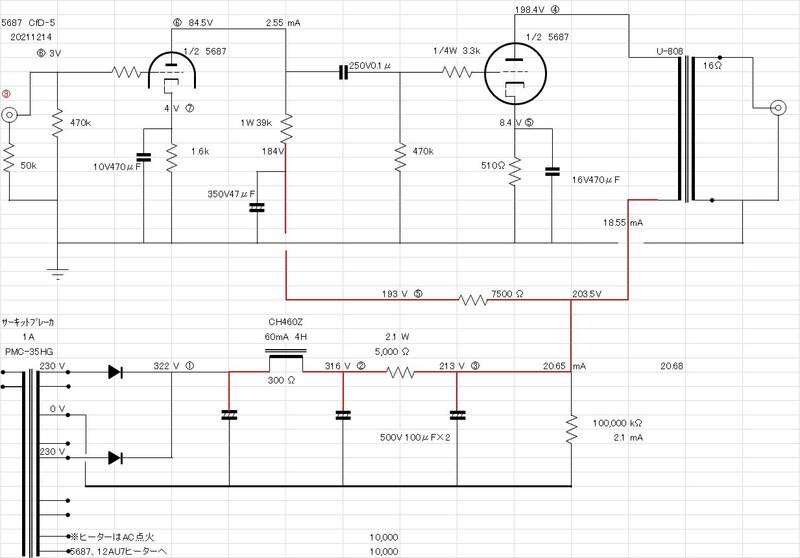

まず、プリの出力管5687(っと言っても電圧増幅管も同じだが)の動作点を変える。

カソード抵抗Rkを500Ωから600Ω、800Ωにあげ、カソード電流を下げた。

ドロップ抵抗を調整してプレート電圧Epを160Vから190V、240Vと上げた。

これでrpが上がったか?っと思ったが3.6kΩ程とあまり上がらなかった。

パワーの方も初段グリッド抵抗Rgを5.1kΩから4.7kΩに下げた。

今回はRchで電流電圧を測定したが、22.152kΩと値はあまり変わらなかった。(上で測定した時は22.50kΩ)

鳴らしているのだがまあ、今回の変更は音質的には変わった気がしない。

取り敢えず今回のプリの代わりにプリメインアンプを、の実験はこの辺にしたい。

20211222