第十二條 天皇は陸海軍の編制及び常備兵額を定む

國防及兵力量に關する件は參謀總長及軍令部長に於て策案し

帷幄上奏に依り親裁を仰ぐを常例とす

然れども其政策に關するものは

總長及部長の上奏により 總理大臣に御下問 又は閲覧を命ぜられ

其覆奏ありたる後 陛下に於て親裁あらせらるること數十年來の慣例にして

未だ曾て政府に於て兵力量を決定したることなく

若し之れありとせば 憲法の精神に背き

又 天皇の大權を干犯するものと斷定せざるを得ざるなり

・・リンク→統帥權と帷幄上奏  西田税

西田税

ロンドン條約をめぐって

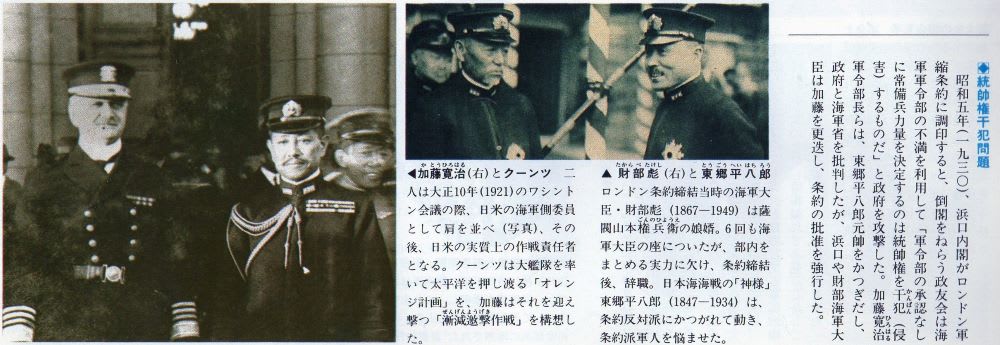

統帥權干犯問題

・・・ロンドン軍縮会議で、日米妥協案が成立し、政府と軍令部は回訓をめぐって半月も論争を続けた。

しかし、浜口首相の固い決意によって軍令部は態度を軟らげ、( 昭和五年 ) 四月一日 承認の回訓を発した。

翌二日、軍令部長 海軍大将加藤寛治は、

天皇に帷幄上奏 ( 統帥事務につき閣議を経ないで大元帥たる天皇に直接意見を具申する ) して

妥協案に反対であると言上している。・・リンク→鈴木侍従長の帷幄上奏阻止

この辺のいきさつの曖昧さから、後日重大問題となった統帥権干犯問題が起ってくる。

これについて、( 昭和五年 ) 四月一日 政府回訓前に加藤が帷幄上奏しなかったのは

西園寺や牧野ら元老、重臣の陰謀であるとの風評が、すぐさま飛んだらしく、

霞ケ浦にいた藤井斉は、( 昭和五年 ) 四月八日の手紙で

「 昨日 西田氏訪問。北----小笠原----東郷----侍従長、内閣打倒 ( 勿論軍事参議官会議、枢府 )

不戦条約の場合と同様也、軍令部長一日に上奏をなし得ざりしは、

西園寺、牧野、一木の陰謀のため、言論其他の圧迫甚しい。

小生、海軍と国家改造に覚醒し、陸軍と提携を策しつつあり、御健戦を祈る 」

・・( みすず書房刊 『 現代史資料4 』 P 五三 リンク→ 藤井斉の同志に宛てた書簡 (2) )

と、同志に書き送っている。

藤井は( 昭和五年 ) 四月三日 「憂国概言 」 を書き、印刷して全国の同志に配布しているが、

おそらくこうした中央の情勢を西田から早く入手し、その憤激の情を文章にしたものと思う。

「憂国概言 」 の内容は抽象的で、具体的には何も明示してはいない。

( はっきり具体的に示唆しさすれば、直ちに憲兵隊に拘引されるだろうから )

しかし、藤井が何を志しているかは明白である。

「 皇祖皇宗の神霊と、幾多の志士仁人の雄魂とを以て築き上げられたる祖国日本の現状は、

貧窮の民、道に充満して、

或は一家の糊口を支ふべく、子女を駅路の娼に売り、

或は最愛の妻子と共に、水に投じて死するあり、

或は只生きんが為めの故に、パンの一片を盗みて法に網せらるるあり。

或は父祖伝来の田地にかえて学びたる学業も用うる所なく、

失業の群に投じて、巷路を放浪する者幾万なるを知らず 」

藤井は冒頭に日本の現状の悲惨さを訴え、こうした国民の困苦をよそに政党政治は私利私欲にふけり、

財閥は国民の膏血をしぼって巨富を積んでいると怒る。

「 嗚呼財閥を観よ、何処に社稷体統の、天皇の道業は存する。

皆是れ 民衆の生血を啜り、骨を舐ねぶる悪鬼豺狼さいろうの畜生道ではないか。

内 斯くの如し、

外 国際場裡を見よ、

剣を把らざるの戦は、今やロンドンに於て戦はれつつある。

祖国日本の代表は、英米聯合軍の高圧的威嚇に、屈辱的城下の誓を強いられんとしている 」

彼はこの日本を救う道は、もはや 『 日本改造法案 』 による国家改造以外に方法はないと告げ、

「 天皇大権の発動によって、

政権財権及教権の統制を断行せんと欲する日本主義的維新運動の支持者たるを要する 」

とし、

彼ら同志はその日常の行動は

上下一貫、至誠奉公の一念で下士官兵の教育に努力せねばならぬ。

「天皇を奉じて維新的大日本建設の唯一路に向はしめよ 」

と 叫んで、文を結んでいる。

この藤井斉の 「憂国概言 」 は問題になり、憲兵の取調べをうけ

出版法違反に問われて謹慎七日間の処罰をうける。

・

統帥権干犯問題は、後には政友会によって内閣打倒の政争の具にされるが、

最初に言い出したのは内田良平らの 「 海軍軍縮国民同志会 」 であった。

( 昭和五年 ) 四月三日、国民大会を開いて、政府の妥協案承認には絶対に反対であると決議し、

代表委員内田良平らは、翌四日首相官邸を訪れて内閣書記官長に決議文を手交し

今回の政府の執った態度は、帝国憲法第十一条に照して明らかに 「 大権干犯 」 であると申し入れた。

・・( 朝日新聞社刊 『 太平洋戦争への道1 』 P 一二〇 )

その発案者は北一輝であった。

北も西田もそれらしい証拠は何も残していないが、寺田稲次郎はこう語っている。

「 僕らがヘソ造と呼んでいた小林躋造海軍大将がまだ中将で海軍次官になる前だった。

たしか昭和六年の早春、二月か三月の頃だったと思う。

人を通じて北さんの所へ話しがあった。小笠原中将だったかな

『 どうも政府は米国案に屈服する恐れが充分にある、この上はただの反対では通らぬ。

北君あたりの応援をよろしく頼む 』 という意味の伝言があった。

そこで北さんはいろいろ考えた。

そのうち、すず子夫人が神があかりの状態になった。

あの奥さんは小学校もロクに出ていないような教養のない人だったけれども、

大変霊感のある人で、この時こんな事を言い出した。

『 こんな家が見える。追い込めひっこめ 』 と 口走った。

北さんはニ、三日考えた。

そして浜口内閣のやり方は統帥権干犯だと言い出した 」

・

この統帥権干犯論は専門の憲法学者、

東京帝大の美濃部達吉博士や、京都帝大の佐々木惣一博士らから否定されたが、

新聞のセンセーショナルな報道や、政友会の内閣攻撃論にあおられて

国内は騒然とした混乱にまきこまれた。

これは浜口首相の狙撃事件に発展したばかりでなく、

軍部内に深刻な政党不信の念を植えつけ、後年の国家革新運動に走らせるひとつの誘因となる。

統帥権干犯問題は北一輝が言い出した事を知った民政党の永井柳太郎は、

この頃、外務政務次官であったが、北一輝邸にやってきて

「 北君らしくもないじゃないか、統帥権問題で若い連中を煽動しないでもらいたい 」

と、頼みこんだ。

北一輝はニヤリと笑って、得意な時によく使う べらんめえ口調でこう答えた。

「 いかにもその通り、統帥権干犯なんて、でえてい支那料理の看板みたようで面白くねえや。

けれどもな 永井君、君はモーニングなんぞ着こんで、なんだかんだと騒いでりゃ金になるが、

ロンドン軍縮では食えない将校や職工がたんと出るんだよ。

この不景気のさなかにさ、君、若い失業者の気持ちがわかるか、

これがわからんようでは真の政治はできぬ 」

傍で聞いていた寺田稲次郎によると、さすがに雄弁をもって鳴る永井柳太郎も、

言うべき言葉を失ったようにすごすごと帰って行った。

永井が帰ったあとで、北は書生に向って

「 くらげばかりいじくっている奴が悪いんだ。

ロンドン条約がこじれるのも、天皇がノロノロしているから浜口に勝手にされるんだ 」

と、吐きすてるように言った。

北一輝はよく、その筋に聞こえたら ただではすまされないような毒舌を、平気で口ばしっていた。

この統帥権干犯論はロンドン軍縮条約をさらに紛糾させ、政党と軍部の関係をいっそう危険にした。

藤井斉も五月八日の手紙で

「 軍部対政党の溝深刻化しつつあり。

只軍人中のヌエをたたき切る必要がある。

北氏は軍令部長、同次長にも会って最後の方法の処まで話したと云う。

軍令部の中には段々明らかに解って来た 」 と、述べている。

・・( みすず書房刊 『 現代史資料4 』 P 五三 リンク→ 藤井斉の同志に宛てた書簡 (2) )

・

同じ頃、北一輝邸に出入りしていた薩摩雄次が出した雑誌 『 旋風 』 に

「 国防全軍将士への訴へ 」 と題する無著名の論文が掲載された。

署名は無いが文章の癖と関係者の証言から西田税の執筆に間違いない。

冒頭に 「 国防全軍の将士奮起せよ。

諸公は明治大帝の 『 軍人に賜りたる勅諭 』 に背きてまで、議会に忠誠を誓はんとするものであるか !」

と 鋭く問いかけ

「 浜口首相は、ロンドン会議に対する重大回訓に当り、軍令部長の反対を一蹴して、

政府首脳単独の意見を発令した。

その結果は、由々敷 大なる国防不安の招来と共に、

君国存立のための至重なる統帥権干犯の大逆を惹起したのである 」

と 前置きして、浜口首相らが

「 大逆亡国的措置に自ら恥ずる所なしとする不遜の態度 」 をとるのは、

彼らの強烈な信念によるものであると述べる。

そして、その信念とは

「 国家統治の主権を議会に奪取し、確保せしむること 」 で、民政党綱紀第一に特筆されている。

「 議会中心政治の徹底を期す 」 とは、この意味に外ならない、と断定する。

だから 「 党与二百七十名の絶対多数を獲得せるを好機とし、故意に統帥府の機能を蹂躙したのだ 」

ときめさけ

「 何たる暴逆----浜口とその党与の心事行動は、正しく、明治大帝の陵墓を発あばくの大逆である 」

と 痛烈な言葉で攻撃している。

ついで国防軍の本質は 「 皇軍 」 である、とその理由を説明し

「 蛮夷の涯的に内応する政党は、今や議会主権の叛逆国旗を翻して、

暴戻の一戦を皇軍に挑いどみ 国家に挑み来った。

----桃山の陵前、靖国の社頭、神牌頻しきりに震動して、旋風を巷に捲まかんとする。

戦へ! 断乎蹶起して大逆亡国の徒を討滅せよ。 日比谷へ!日比谷へ!敵は日比谷にあり 」

と、煽動的な文章で結んでいる。

西田もこの論文がかなり反響をよんだことに多少気をよくしたとみえ、

翌年の春、日本国民党本部で小沼正や菱沼五郎たちと語り合った際

「 西田氏の話のなかには、茨木時代にみんなでまわし読みした 『 旋風 』 の話が出たり、

薩摩雄次氏の話が出たりした 」 ・・( 小沼正著 『 一殺多生 』 P 二二二 )

と、述べているのでもわかる。

・

ロンドンでは政府の回訓によって会議が進行し、( 昭和五年 ) 四月二十三日についに

日、英、米 三国間の調印が行われた。

しかし、五月二十日 この条約の調印に憤激した軍令部参謀 海軍少佐草刈英治が、

東海道を進行中の寝台列車の中で壮烈な割腹自殺をとげたことは、

時が時だけに社会に大きな衝動を与えた。

三国間に調印は行われたものの、この条約も批准を終らねば効力を発しない。

右翼陣営の反対運動は、一転して批准阻止に全力をあげることになる。

藤井斉の八月二十一日付の手紙は、

この間の北や西田の反対運動の動きを伝えているので少し長いが引用する。

「 日本の堕落は論無き処なり。在京の同志といふも局地に跼躋して蝸牛角上をなす。

多く頼む可らず。

北---西田 この一派最も本脈なり。

先の不戦条約問題以来 北---小笠原長生---東郷。

今度の海軍問題に於て

陸 第一師団長 真崎甚三郎

海 末次信正 加藤寛治

( こは積極的に革命に乗り出すことは疑問なれども軍隊の尊厳のためには政党打倒の決心はあり )

( 中略 )

而して

○○○○○○

は北、西田と会見せり。

第一師と大いによし。

一師、霞空は会見せり。

斯くて革命の不可避を此等の人々は信ぜり。

( 中略 )

西田氏等今や枢府に激励すると共に、政党政治家資本閥の罪状暴露に精進しつつあり

( 牧野の甥、一木の子、大河内正敏の子が共産党にして、宮内省内に細胞を組織しつつあること攻撃中 )

所謂怪文書は頻りに飛びつつあり。 ( 後略 )

・・( みすず書房刊 『 現代史資料4 』 P 五四 リンク→ 藤井斉の同志に宛てた書簡 (6) )

と、この頃の北や西田の動きを克明に伝えている。

この文中の伏字は当時、軍事参議官であった海軍大将伏見宮博恭王に違いあるまい。

伏見宮は東郷元帥とともに条約締結には反対であった。

一人は皇族、一人は聖将として半ば神格化された東郷の反対で海軍部内がいっそう混迷に陥ったさまが

「 岡田啓介日記 」 などでうかがえる。

皇族である伏見宮に、右翼浪人にすぎない北や西田が謁見できたのは、

おそらく東郷元帥の側近であった子爵で海軍中将の小笠原長生の手引きによるものと思われる。

西田も後年

「 海軍の小笠原長生子爵などと知己を得ましたのもこの時代であります 」

と陳述している。

小笠原は西田を随分と可愛がった様である。

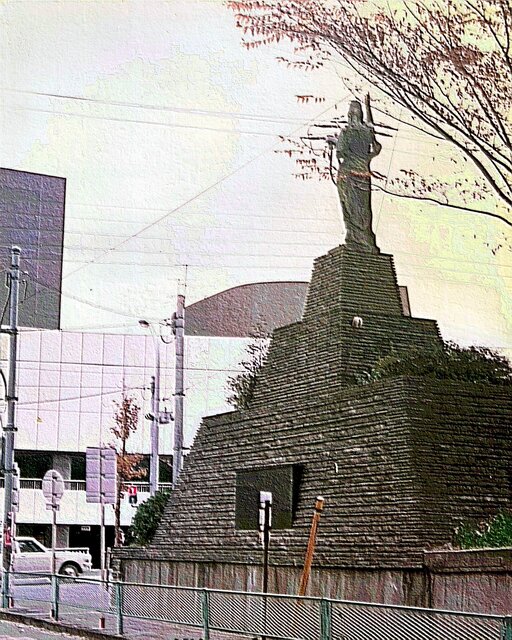

自分の守り本尊にしていた高村光雲作の朱塗りの仏像を西田に与えている程である。 ・・( 村田茂子談 ) 東郷元帥

東郷元帥  小笠原長生

小笠原長生

「 右翼思想犯罪事件の綜合的研究 」 によれば、

日本国民党の批准阻止運動を次のように記述している。

「 日本国民党に於ては昭和五年九月十日 『 亡国的海軍条約を葬れ 』 と題する檄文を作成し、

枢密顧問官、官界政界の名士、恢弘会、洋々会員等に配布し、

又 同年九月十九日附 『 祝盃而して地獄 』 と題し、政府が牧野内府、鈴木侍従長と通牒し、

枢府に対する策謀を為したる事を難詰したる檄文、

同月二十九日附 『 軍縮意図の自己暴露 』 と題した米国上院に於ける海軍軍縮問題の討論審議事項を記載したる文書、

同年十月九日附を以て、ロンドン条約に関し、最終的決定的行動に入るべく、決死隊組織を為し、

之が動員の司令を下したと宣伝した。

血盟団員小沼正、菱沼五郎、黒沢大二、川崎長光は、同党鈴木善一の勧誘に応じ、

決死隊員として、当時上京したのである 」 ・・( みすず書房刊 『 現代史資料4 』 P 五〇 )

この決死隊募集の檄文が、小沼正たちの手元にとどいたのは、昭和五年九月下旬であった。

小沼たちは二ヶ月ののち、決死隊員として上京するが、やがて職業的な愛国運動に失望する。

「 愛国運動とか右翼運動などと言ってみたところで、実態はこんなものだった。

これでは革新も革命もあったものではない 」 と 感じたと著者に述べている。

こうして日本国民党も、ロンドン条約の批准が終った頃から、しだいに生気をなくして低調となり自然消滅の道をたどる。

藤井斉の手紙に

「 日本国民党は寺田氏しつかりせず。八幡氏また金なければ働けざる人物、

西田氏手を引いてより有名無実なり。

---手を引きしは財界攪乱の怪文書事件に頭山翁がおこりしためなり。

鈴木善一君のみはしつかりし居る ( 井上日召氏下に現今在り )

内田良平翁が大日本生産党なるものを計画中、之は生産者を第一とせる党。

大本教 を土台にせむとの考、成功難からむ。

国民党はこれに合同するやも知れず。今や殆んど取るに足らず。

斯る運動は本脈にあらず、末の問題なり。

潰す方或は可ならむ、若し作るとせば西田氏を当主として表面政党、

裏面結社のものたらしめて農民労働者を団結せしむべきのみ 」 ・・( 前掲書 P 五五 リンク→ 藤井斉の同志に宛てた書簡 (6) )

これは八月二十一日の手紙であるが 結果は半年の後、藤井の予想通りになってゆく。

その頃の西田税の姿を寺田稲次郎はこう追想している。

「 その頃の西田君は、まさに国家主義運動の三昧境に入っていた。

苦労を苦労とせず、迫害や圧迫をものとも思わぬ。

運動そのものに没頭する。生命をかける。

言ってみれば三昧境というか、捨て身というか、血気旺んな頃であったが、そんな気魄で生活していた。

だから生ぬるい職業的な愛国運動家たちを軽蔑していた。

八幡君や鈴木君とは考え方も肌合いも違っていた。

日本国民党の結束が乱れたのも両者のそんな性格の違いから来たのであろう 」

・

一年ちかくも揉みに揉んだロンドン条約問題も、昭和五年十月一日 枢密院の本会議で可決された。

ついで批准書は日本郵船の氷川丸で英国に送られ、

十二月三十一日を以て効力を発生することになった。

ロンドン条約は、当時の日本の国力として英米に屈せざるを得なかった、

と 思われるが、軍部の猛反対を抑えて強引に調印した政党内閣は、愚劣な政争にあけくれる腐敗政党であった。

しかも、長い間の経済恐慌の中で窮乏にあえぐ国民をよそに、財閥の走狗となって私利私欲にふけり

政争のためには手段を選ばず、政党あって国家なき醜態を演じた。

こうした政党政治家の無自覚と驕慢は、自ら墓穴を掘る結果となる。

ロンドン条約をめぐって引き起こされた統帥権干犯問題は、

幣原の軟弱外交による満蒙問題の行詰りと重なって、革新的な青年将校の危機感を激発した。

須山幸雄 著 ( 昭和54年 ( 1979年 ) )

『 西田税 ニ ・ ニ六への軌跡 』 から

西田税 大川周明

被告人ハ、大川周明ト何ガ原因デ意見ガ衝突シタカ

私ハ、人ノ惡イ事ハ申上ゲタクアリマセヌガ、

大川トノ關係ニ改造ノ信念ニ附左程距離ガアルトハ思ハレマセヌシ、

又距離ノアル程ノ具體ヲ大川ヨリ示サレタ事モアリマセヌ。

思想的衝突ヨリモ感情的衝突ガ大デアリ、

其ノ感情的衝突モ私自身ノ感情ヨリモ先輩諸士ノ感情デアリ、大川其ノ者ノ感情デアリマシタ。

其ノ譯ハ、先輩ガ大川ニ對シテ言ヒタイ事ガアルト私ヲ嗾そそのカシ、

私ハ若氣ノ至リデ夫レヲ引受ケテ大川ニ言フ云フ始末デ、

改造意見ニシテモ私ハ言ヒタイ事ハ福藏ナク言ヒ、

聽キタイ事ハ遠慮ナク聽クト云フ風デアツタ爲、

何時ノ間ニカ私ガ表面ノ人トナリ、大川ノ感情ヲ碍シタノデアリマス。

ソシテ、結局私ガ行地社ヲ攪亂シタト云フ様ナ事ニナツタノデ、

其ノ責ヲ負フテ脱退シタノデアリマス。・・・

被告人ハ先程人ノ惡イ事ハ言ヒタクナイト申シタガ、

大川周明ト別ルルニ至ツタ事情ヲ詳シク述ベテハ何ウカ

夫レハ、

運動上ノ問題ト、

私的ナ問題ト、

安田保善社關係ノ

三ツノ原因ガアリマス。

運動上ノ問題トシテハ、

大川ハ常ニ自己ヲ中心トシテノ考方ヲスル人デ、

行地社ニ在テモ行地社内閣ト稱シ、宛モ自分ガ總理ナルガ如ク言フノデ、

此點ハ憎ムベキ所ガ無イカモ知レマセヌガ、私ハ其ノ様ナ事ヲ云フノハ嫌ヒデアリマス。

私トシテハ、仮令苦勞シテ下積ニナラウトモ、

國家、社會、人類ノ爲ナラバ働キタイト一種ノ信仰的運動ヲヤルベキデナイカト思ツテ居リマスノデ、

現實的ナ自己内閣迄考ヘルノハ、罪惡デナイ迄モ子供瞞シノ様ニモ考ヘラレルモノデアリマス。

大川ハ、當時牧野ガ宮内大臣デ居ルノデ、大分頼リニシテ居タ様デアリマスガ、

改造改革運動ハ奴隷的デナク宜シク自主的デナケレバナラヌ、

奴隷的デハ或形コソ出來ルカモ知レマセヌガ、精神的維新ハ望マレヌト思ヒマス。

次ニ私的問題トシテハ、

大川ハ家庭ヲ顧ミズ酒色ニ耽ルノ風ガアリマスノデ、

満洲其ノ他ノ者ヨリ幾度忠告シテモ少シモ肯入レズ、

一方同人ヲ誘惑スル者モアツテ却テ益々激シクナリ、

酔ヘバ必ズ亂暴スルナド色々ノ失敗ヲ繰返シテ居リマシタ。

其所デ行地社先輩ガ相談シタ結果、

大川ニ對シテ言ヒタイ事ヲ言ヒ得ルノハ西田ダケダカラ、

大川ヲ諫言スル役ヲ西田ニ頼マウト云フ事ニナリ、

私ニ其ノ話ガアツタノデ、私ハ若氣ノ至リデ之ヲ引受テ大川ニ打突カツテ行キマシタ。

其ノ頃恰モ安田保善社關係デ爭議ガ起リ、

夫レニ行地社同人ノ一人ガ關係シテ居ツタノデ、

行地社トシテ爭議ニ關係スルカシナイカノ態度ヲ決定スル爲協議シタ結果、

安田財閥ノ様ナ不正行爲ニ充チ、腐敗シテ居ルモノハ國家ヲ毒スルモノデアルカラ、

是非肅正スル必要ガアルカラ、行地社トシテ全部ガ起タウト云フ事ニナリ、

同人全部ガ社員ニ味方シ、安田財閥ニ向ツテ攻撃ニ出タノデアリマス。

処ガ元々行地社ノ費用ハ、安田ヨリ出シテ貰ツテ居タ物質關係ノアツタ爲カ、

内部ヲ攪亂サレ、結果ハ反對ニナリマシタ。

スルト、何所カラトモナク、私ガ行地社ヲ攪亂シタトノデマガ飛ビマシタ。

依テ私ハ大川ヲ訪レ、事情ヲ聽キタイト捻込ミマシタガ、

何デモ其ノ間ニ喰違ヒガアツタ様ダシ、

内訌ヲ生ジテハナラヌト思ヒ、再ビ結束スル様骨ヲ折ル事ニ決心シテ、

大川ニ對シテ結束スルニ附テノ意見ヲ述ベタノデアリマス。

此意見ノ開陳ト、右先輩ヨリ頼マレタ諫言トガ一緒ニナツタノデアリマス。

其ノ時大川ハ、ヨク私ノ言フ事ヲ聽イテクレマシタカラ、

私ハ喜ムデ歸リ、其ノ結果ヲ報告スル爲先輩ヲ訪問シマシタ。

処ガ既ニ大川ガ行ツテ居リマシテ、私ニ

「 今皆ノ者ニ聽イタガ、誰モ僕ニ對スル諫言方ヲ君ニ頼ムダ者ハナイガ、君ハ社ヲ攪亂スルノカ 」

ト申シマシタガ、

先輩達ハ何モ發言シナイノデ、

私ハ行地社ヲ攪亂シタモノトシテ責任ヲ負ツテ脱退シタノデアリマス。

聽ケバ大川ハ、私ヨリ先ニ先輩ノ所ニ行ツテ、

自分ニ忠告スル様西田ニ頼ムダカ何ウカト一々聽キマシタ処、

今迄モ直接大川ニ言ヒ得ナカツタ様ナ聯中ノ事トテ、

孰レモ頼ムダ事ハナイト否定シタトノ事デアリマス。

ダカラ、私ガ行ツテヨリ大川ガ私ニ右ノ様ニ申シタ時ニモ、

誰一人頼ムダト云フ者ガナカツタ次第デアリマス。

爾來大川トハ敵對行動ニハ出マセヌガ、

對蹠的たいせきてき關係ニ在ツタノデアリマス。

夫レ位ノ事情ナラバ、十月事件ノ時大川一派ヨリ怨マレル様ナ事ハ無イ筈ノ様ニ思ハレルガ如何

私トシテモ、別ニ大川一派ヨリ怨マレタリ憎マレタリスル筈ハナイト思ツテ居リマス。

宮内省ノ事件ニシテモ、満川等ハ私ニ賛成シテクレタ程デアリマス。

唯大川トシテ見レバ、彼是感情ヲ害シテ居ルモノト思ヒマス。

私ニハ判リマセヌガ、其ノ後大川一派ヨリ怨マレテ居ル様ナ噂ヲ屢々耳ニスルノデアリマス。

彼らガ被告人ヲ怨ムノハ、何カ深イ仔細ガアルノデハナイカト思ハレルガ、

被告人トシテ夫レヲ言ヒ得ナイ立場ニ在ルノデハナイカ

決シテ左様ナ事ハアリマセヌ。

・・・東京陸軍軍法會議・第一回公判 (11年10月1日) 西田税 /大川周明との關係 から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以降、第四回公判 北一輝 から

大川周明との決別について

北は大正九年の元日に帰国し、大川周明が満川亀太郎と作った猶存社に入った。

しかし、両雄相立たず、両者はやがて袂を分かつようになる。

大正九年、ときの皇太子 ( 後の昭和天皇 ) の婚約者久邇宮良子女王 ( 現皇太后 ) の母系 ( 島津家 ) に色盲の遺伝があることがわかった。

純血論を唱えて婚約解消のために動いた元老山県有朋 ( 長州出身 ) らに対して、

人倫論の立場から東宮御学問所御用掛杉浦重剛がこれに抵抗したが、ことはやがて政治問題へと発展した。

これが 「 宮中某重大事件 」 である。

右翼の大御所の頭山満らと共に、大川、北らの猶存社も杉浦を支援して活発に動いたようである。

結局山県の全面的敗北に終わり、宮内大臣には薩摩派の牧野伸顕 ( 大久保利通の次男 ) が就任した。

大川ノ如キハ、最初私ヲ迎ヘ入レタモノノ床ノ置物ニシテ置ク心意デアツタラシク、

私モ一切外出セズ、人ニモ會ハヌ様ニシテ同年八月頃迄何モセズ、猶存社ニ止ツテ居リマシタガ、

此時起ツタノガ彼ノ御成婚問題デ、私ハ事實關係ナカツタノデアリマスガ、

一晩檢束、留置サレタノデ、初メテ一ツノ仕事ヲシタ様ニ感ジマシタ。

私ハ御成婚問題ニ附テハ薩長何レノ派ニモ屬シマセヌデシタガ、

結局薩摩ノ希望ガ容レラレテ此時宮中ニ入ツタノガ、實ニ牧野伸顕ノ人デアリマス。

ソコデ牧野ハ、猶存社ガアツタ爲ダト恩ニ被テ、同社ヲ實価以上ニ買被リ、

言論ハ兎ニ角行動ハ立派デ、非常ニ働ク此人々ガアレバ惡イ風潮ヲ善導シテ行ク事モ出來ルト思ヒ、

大川ナドヲ非常ニ贔屓ニシマシタ。

其ノ頃、王陽明學者デ年中形堅苦シイ事バカリ話シテ居タ安岡正篤ガ、

大川ト竝ンデ牧野ノ信任ヲ得タ様デアリマシタガ、後、大川ノ如キ無骨者ヨリモ安岡ノ方ガ好キダト見ヘ、

大川ヨリモ餘計ニ信任スルニ至リマシタ。

私モ安岡ハ近年珍シイ人ダト思ヒ、尊敬シテ居リマシタ。

兎ニ角大川ハ、牧野ノ背景ガアル爲自然ニ金ガ出來、

私ガ何モセズヂツトシテ働カヌト云フ様ナ事ヲ言ヒ出シ、

結局猶存社同人ハ私ノミヲ取殘シテ行地社ヲ結成シマシタ。

然シ、必ズシモ私ニ反感ヲ抱イテ別レタト云フ程デハナカツタト思ヒマス。

其ノ後大川ハ、行地社内閣トカ、北ハ監督ダトカ自ラ大言壯語シテ喜ムデ居ツタ様デ、

私ハ此子供ラシサガ若イ學生ナドノ氣ニ入リ、多ク其ノ傘下ニ集ツタモノト思ツテ居リマス。

又、私ノ改造法案ガ社會ニ擴ガツタノハ、多ク大川ノ方面カラデアリマシタ。

被告人ガ西田税ヲ知ツタノハ何時カ

西田税ハ士官學校在學中私ガ猶存社ニ居タ當時、

大正十五年頃大川カ満川ノ紹介デ私ヲ訪ネテ來テ會ツタノガ初メテデアリマス。

其ノ後西田ハ士官學校在校中ニ、三回私方ニ見ヘマシタガ、

同校ヲ出ルト朝鮮ニ赴任シタ爲交際ハ途絶ヘテ居リマシタ処、同人ガ軍職ヲ退イテ上京シ、

行地社ニ入ツテヨリ後ハ、屢々訪ネテ來ル様ニナリマシタ。

西田ハ何故行地社ヲ脱退シタカ

其ノ譯ハ十分知リマセヌガ、何デモ先輩達ニ煽テラレテ大川ニ忠告シタ所カラ、

西田ノ方ガ怒ツテ出タト云フ事ヲ仄カニ聞イテ居リマス。

其ノ頃ノ行地社ト被告人トノ關係ハ何ウデアツタカ

私と行地社同人トハ別ニ感情ノ衝突ガアツタ譯デハアリマセヌ。

又、社員ノ八割迄ハ大川派デ、満鐵ヨリ金ヲ貰ツテ居ルノデ、爲ニ小サイ喧嘩ノ絶間ガナク、

バルカン半島ト云ハレタ程デアリマス。

其ノ内西田ガ怒ツテ同社ヲ出マシタガ、夫レカラモ私トノ間ノ交友ハ元ノ儘續イテ居リマシタ。

処ガ大川ト私ノ仲ヲ引裂ク必要ノアル人ガ居ツテ、

中傷、離間策ヲ講ジ、遂ニ大川ト私ハ袂ヲ分ツニ至ツタノデアリマス。

後デハ大川モ心淋シク思ツタ事ト思ヒマスガ、私ハヨリ淋シイ思ヒヲ致シマシタ。

大川ト別レタ直接ノ原因ハ何カ

何モ之ト云フ原因ハナク、大川トハ性格的ニ相違する所ハアリマシタガ、

取立テテ云フ程ノ相容レナイ所ガアツタ譯デモアリマセヌガ、

何時ノ間ニカ大川ガ私方ニ來ナクナリ、私モ亦大川ニ會ハヌ様ニナリマシタ。

大川トシテハ、無力ナ私ヨリモ有力ナ牧野ノ方ガ便利デアツタデセウシ、

安岡モ何ウシタノカ私ヨリモ大川ノ方ニ寄ツテ行キマシタ。

結局周囲ノ事情ニ依リ、自然別レル様ニナツタノデアリマス。」

このように答えた北であるが、法務局の更なる追及にあって、

日本改造法案大綱の出版権を行地社から取り上げて西田に与えたことと、

ソ連承認問題で大川と意見を異にしたことが対立の直接的な原因であると認めている。

朴烈 ・文子怪冩眞事件について

大正一五年、朝鮮人朴烈とその内妻金文子が大逆罪で死刑の判決を受けた。

( その直後恩赦で二人とも無期懲役に減刑 )

ところが判決の後、朴が文子を膝の上に抱いている写真が各方面に配布され、

しかもこれが担当予審判事の撮影によるものであることが判明し、内閣不信任案迄提出される騒ぎとなった。

これが 「 朴烈 ・文子の怪写真事件 」 である。

被告人ハ、何ムナ事ヲシタ爲ニ処罰サレタノカ

大正一五年頃西田ハ、

宮内大臣牧野伸顕ニ對スル辭職勧告文ヲ出シタガ返事ガ來ナイカラ、

更ニ出サウト思フト云フノデ、二度目ニ出ス辭職勧告文ノ草稿ヲ持參シマシタノデ見ルト、

非常ニ激烈ナ文句ヲ烈ネテアリマシタカラ、私ハ

『 此様ナ事ヲ書イテハ、警視廳ニ廻サレテ君ハ直グ捕ヘラレルカラ、激烈ナ文句ダケハ避ケタ方ガ宜カラウ 』

ト申シテ、夫レヲ修正シテ遣リ、

尚 『 手紙ナド出スノハ止メテハ何ウカ 』 ト申シマシタガ、

西田ハ肯入レズ、私ノ卓子デ私ノ封筒ヲ使ツテ手紙ヲ書キ、牧野ニ送リマシタ。

之ガ所謂宮内省怪文書事件デアリマスガ、

之ト併行シテ所謂朴烈 ・文子ノ怪冩眞問題ガ起リマシタ。

私ハ、國家改造ニハ倒閣ニ次グニ倒閣ヲ以テ進マウト考ヘテ居リマシタノデ、

朴烈 ・文子ノ怪冩眞ヲ見タ時、

之ヲ以テ倒閣ニ導カウ、之ガアレバ江木司法大臣ハ十分倒セル、

其ノ一角ヲ崩セバ、或ハ内閣ノ致命傷トナルカモ知レヌト思ヒマシテ、

政友會、小川平吉及山本悌次郎ナドニ其ノ事ヲ話シマシタ処、

森恪ガ政友會ヨリトシテ賛成ナル旨ヲ通知シテ來マシタ。

私ハ、此運動ハ西田ヨリモ他ノ者ガ宜イト思ヒ、

其ノ者ヲシテ冩眞ヲ添ヘテ其ノ筋ニ文書ヲ出サセマシタノデ、

司法省トシテハ威信ヲ傷ケルモノトシテ大ニ憤慨シ、

調査スルト、私ト西田ガ關係シテ居ル事ガ判リマシタガ、

夫レデハ何トモ言ヘヌノデ、牧野ニ出シタ手紙ニ仮託シ、

西田等ヲ警視廳ニ勾引シテ家宅捜査ヲシマシタガ、

冩眞の原板ガ出テ來ズ、

私ノ家宅ヲ捜査スルト牧野ニ出シタ狀袋ト同ジ狀袋ガ私方ニ在ツタノデ、

之レ幸ト私ヲ勾引シタ次第デ、結局怪冩眞ノ方ハ問題ニナラズシテ、

西田ノ出シタ手紙ニ依ツテ、暴力行爲等處罰ニ關スル法律違反トシテ罰セラレタノデアリマス。

北は、この事件で約半年間勾留され、昭和二年一、二月頃保釋で出所した。

其ノ頃ヨリ神秘ノ生活ニ入ル様ニナリ、其ノ方ヘ力ヲ注イデ居リマシタ。

昭和五年頃海軍ノ ロンドン條約問題ガ起リ、

西田ハ私ノ關係デ森恪、中野正剛等ニ接近シ、

其ノ反對運動ヲ致シマシタガ、

私ハ單ニ西田ヨリ狀況ヲ聞知シテ居タ程度デアリマス。

昭和五、六年頃ヨリ陸海軍青年將校ノ間ニ國家改造意見ガ高マツタ様デアルガ、

之ニ對シ如何ニ観察シテ居タカ

私ガ改造法案ヲ執筆シテ居タ當時ハ、日本デハ今ニモ大騒動ガ起キ、

戒嚴令ヲ布キ、三年、五年ノ内ニハ改造ガ斷行サレルト思ツテ居リマシタガ、

西田ニ譲ツタ頃ニハ改造實現ハ遠イ將來ノ事ダ、

十年ヤ十五年デハ其ノ時期ハ到來シナシモノト思ヒマシタノデ、

西田ハ未ダ若イ、其ノ内ニハ實現サレル様ニナルカモ知レヌ位ノ気持ハアリマシタ。

夫レガ満洲事變ガ起キタ爲ニ、

國家改造ト云フ事ガ頓ニ喧シク叫バルル様ニナツタノデアリマス。

・・・北一輝

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

朴烈と金子文子の極秘写真が配られまして、

民政党の若槻内閣の政治責任が問われたという事件がございます。

この二人は今の天皇陛下の御成婚式に爆弾を投げつける計画を企んだということで、当時は大逆罪。

一度死刑の判決がおり、のちに恩赦が出て無期になったのですが、重罪の嫌疑をかけられた犯人でした。

この恋人たちを予審の取調べのときに秘かに会わせて、

検事が後日の資料に写真を撮ったのでございます。

獄衣と申しましても和服に藁草履をはいた姿で、

朴烈の膝の上に文子が腰をかけたような形にもたれあった、ずいぶん大胆な写真でした。

極秘にもちこまれた写真の複写をいたしますため、明るい電灯をつけまして、

締めきった部屋の暑さと電気の熱の下で、したたり落ちるような汗になりました。

蚊が畳の上へボトボト落ちてきたのを覚えております。

新聞がとりあげ、反対党は絶好の政府攻撃材料というわけで大騒ぎになりましたのが、

大正十五年の夏のことでございます。

結婚してほどなく、西田は宮内省怪文書事件で未決へ送られました。

次々に事件との縁の切れない人であったと思います。

わたくしは書生と二人、収入といっても何のあてもございませんで、麦の粥を啜ってしのいでおりました。

獄から帰って参りました主人は、わたくしが留守の間に家を出てしまうだろうと思っていたと申しました。

若かったのと、世間を知らない向うみずなところとがあったために

ひどく辛いことも惨めとも思わずにすんだのでしょうか。

その頃、なにか国家改造につながることをしなくては生きている意味がない、

主人はそんな執念にとり憑かれていたようです。

数えの二十六といえばまだ青年の若さでございます。

・・・西田はつ

統帥權と帷幄上奏

( 金子 子爵 陳述 )

統帥權と帷幄上奏

浜口首相は議会に於て兵力量即定備兵額に付ては軍部の意見を斟酌しんしゃくして

政府に於て之を決定したり

と 答弁したり

其論拠とする所は或る学者が当時頻りに昌道する所説

即ち 憲法第十一條は天皇は大元帥として陸海の軍を統帥するものにして

同第十二條は天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定む と あれども

是は国務にして政府に於て定むべきもの

との説に左右せられたるが如し

是れ全く憲法の精神を誤解したるより生じたる議論なり 草案

草案

今 玆に明治二十一年憲法制定当時の事情と記録に依り之を説明せん

憲法の原案には

第十二條 天皇は陸海軍を統帥す

陸海軍の編制は勅令を以て之を定む

とありたるが

同二十一年六月二十二日の枢密院の御前会議に於て

大山陸軍大臣発議し 山形内務大臣賛成し

「 勅令 」 を修正して 「 勅裁 」 とする動議を提出せられたり

其理由は

旧来陸海軍の編成に関しては

勅裁を以て定めらるるものと

勅令を以て定めらるるもの

との二種あり故に

若し一概に勅令を以て定むるものとすれば彼是扞挌して 現行の取扱上に意外の変更を来すべしと

尚ほ其旨趣を敷衍すれば勅令は内閣に於て自由に之を決定することを得るものなれども

陸海軍の編制に至りては天皇の大権に属し 帷幄上奏案の親裁に依り定むべきものなり

決して普通の勅令の如く政府に於て自由に決定すること能はざるものなり

加之当時井上書記官長が本條起草の旨趣を説明したる所に依れば

第十二條は第一項第二項に分割したれども均しく天皇の大権に属するものなりと

而して此修正案は可決せられて憲法全体と共に議定せられたり

然れども国家の大典を鄭重にする為め 更に内閣の再調査に付せられ

黒田総理大臣は勅令を奉して已むを得ざる修正を加へ

上奏裁可を得て同二十二年一月十六日 再び枢密院の審査会議を開かれ

陛下臨御ありて伊藤議長は左の修正案を朗読す

第十一條 天皇は陸海軍を統帥す

第十二條 天皇は陸海軍の編制を定む

此の二條は前の第十二條を別条に分割して

「 陸海軍の編制は勅裁を以て之を定む 」

とありしを

「 天皇は陸海軍の編制を定む 」

と 修正して陸海軍の編制に関する天皇の大権を明確に列記したるものなり

然れども其旨趣に於ては少しも差異軽重あることなし

況んや 陸海軍の編制に付ては

当初より政府に於て決定するが如き意味は毫も論及せられたることなし

此会議に於て内閣より提出したる修正案は異議なく決定せられたれども

伊東議長は尚ほ深思熟考し 同二十二年一月二十九日 更に会議を開き左の宣言をなしたり

憲法再度の修正案は過日既に議決を経たけれども 未だ上奏せず

抑よく憲法を制定するは国家の為に容易ならざる大事たり

最も慎重にせざるべからず 則ち既に再応の審議を経て決定したる案を取て之を洋文に翻訳し

又 内見を許されたる法律専門家の学者にも示して 更に研究を尽したるに尚ほ不備の点あることを発見したり

今若し単に会議の式に拘泥して之を不問に置かば後日に向つて勅定の憲法に瑕瑾かきんを胎するものなり

依て重て修正の案を提出す

憲法に一たび発布せられたる上は固より多少の議論は免れざるべし

唯不用意にして欠点を胎すが如きは慎て 之を避けざるべからず

憲法は他の法律と同じからず

一国の表面に顕はるる所にして 最も学者の論議を容れ易し

其学説は反射して国民の上に大なる影響を及ぼすべく戦々兢々たらざるべからず

即ち玆に再議を煩わずらはさんとする所以にして 又憲法制定の事を鄭重にする所以なり

仍よりて再議の諸修正案を可決したる後 議長は左の修正案を朗読せり

第十二條 天皇は陸海軍の編制及び常備兵額を定む

議長其理由を説明して曰く

常備兵額は編制中に包含せざるが為め之を明記して後日の争議を絶つの意なり

現に英国の如きは其の兵額を毎年議するの例なり

本邦に於ては之を天皇の大権に帰して国会に其権を与へざるの意なり

故に明に之を本条に示す

仍て本條は異議なく可決せられたり

是に依て之を見れば日本憲法は

陸海軍の編制及び常備兵額 即ち兵力量の決定は

明かに天皇の大権に属して

政府に於て決定するものにあらざることを確定せり

是れ神武天皇以来の国体にして万世に渉り変換せらるべきものにあらざるなり

然るに源頼朝が幕府を鎌倉に創設して兵馬の権を占有せし以来

7百年間天皇の大権は幕府に移りて徳川氏の末期に至る

是れ勤皇の公卿諸侯士民が王政復古を絶叫し終に明治の維新に於て日本の国体を恢復し

天皇の大権を再び皇室に帰せしめ

次て明治二十二年二月十一日の紀元節に憲法発布の聖代を見るに至りたり

是を以て我帝国の憲法は

彼の欧州君主国に於て人民が君主に迫りて憲法を制定せしめたるものと同一に論ずべきものにあらざるなり

余が明治二十三年官命を奉じ 欧米立憲国の制度を視察したる時

英国オックスフォード大学に於て憲法学の泰斗たいとダイセー、アンソンの両教授と会合し

日本憲法を論議したる時 彼両人は第十一條 第十二條の如き規定は日本の如き歴史ある国に於て

こう斯く帝王の兵馬の大権を完全に確定することを得たるなりとて賞讃したり

英国オックスフォード大学憲法教授 「 ダイセー 」 の意見

君主政体を永く維持せんと欲せば 帝王の大権をして強大ならしめざるを得ず

同大学憲法教授 「 アンソン 」 の意見

日本国憲法の精神は天皇の大権をして悉く天皇に帰せしめ 君主をして万機を統宰せしむるに在り

是れ独逸 英国の憲法の精神も亦 此の主義より外ならざるなり

偖さて 陸海軍に関する天皇の大権は玆其原則確定し

其実施遂行の機関として参謀本部、海軍軍令部、軍事参議院制定せられたり

今其規定に依れば参謀本部は国防及用兵の事を掌り

参謀総長は天皇に直隷して帷幄の軍務に参画し 国防及用兵に関する計画を掌る

又 軍令部は国防及用兵の事を掌り

軍令部長は天皇に直隷して帷幄機務に参ず

又 軍事参議院は帷幄の下に在りて 重要軍務の諮問に応ずとあり

是に依て 之を見れば

国防及用兵の軍務は天皇の直轄する所にして 国務と分割画定せられたり

尚ほ之を詳かに説明すれば

天皇の大権の下に国家重要の機関二つあり

一つは 国務輔弼の内閣にして

他の一つは 国防用兵を掌る参謀本部、海軍軍令部なり

此の二つの機関が両立対峙したる結果、

或は軍部は国防及用兵の事を計画し 帷幄上奏に依り親裁を経たる後

之を内閣総理大臣に移牒し 其遂行を要求する場合ありて

内閣と衝突し終に内閣と軍部との確執を惹起するやも計り難し

是を以て海軍大臣武官制度を設け 軍人たる大臣は常に参謀総長 軍令部長と強調し

軍事の機務に付ては意見の一致を得て帷幄上奏をなす慣例を実行し来りたり

是れ文武のニ機関が分立対峙したるにも係らず 円満協調して軍務を遂行することは

泰西立憲君主国に見ることは能はざる良慣例なり

今 其例証は数多くあれども 尤も重要なるものを挙ぐれば

一

明治四十年二月一日 山県元帥の伏奏により

参謀総長 軍令部長が国防方針、所要兵力の件を策案して上奏し

同時に

「 国防方針は政策に関係あるを以て総理大臣に御下問審議せしめられ

尚ほ所要兵力の件を之を閲覧せしめられ度 」

旨を上奏したり依て

西園寺総理大臣は聖旨を奉し 審議して

国防の完成は国家必要の事なれば財源に鑒かんがみて 之が遂行に努めんと覆奏したり

於是 陛下は山県、大山、野津、伊藤の元帥に御諮詢しじゅんありて

其奉答の後 親裁あらせられ

侍従武官長を以て其旨を総長及部長 竝に 陸海軍大臣に伝達せしめられたり

ニ

又 大正七年五月国防方針補修、国防に要する兵力改定に関する件は参謀総長 及 軍令部長に於て策定し

陸海軍大臣と協議し 陸海軍の元帥に内示して総長 及 部長より上奏し

且つ口頭を以て

「 帝国の国防方針、補修は

政策に密接の関係を有するを以て

内閣総理大臣に御下問ありて審議せしめられ度

尚ほ 国防に要する兵力は総理大臣に閲覧せしめられ度 」

と 上奏したり

依て寺内総理大臣は聖旨を奉し 審議して覆奏す

是 陛下は元帥府に御諮問あり

其覆奏の後 総長及部長を召し裁可あらせられて

其旨を総理大臣に御沙汰あり

又 陸海軍大臣に伝達せしめられたり

三

又 大正十一年十二月 国防方針、国防に要する兵力及用兵綱領に関する改定の件は

参謀総長及軍令部長に於て策案し 陸海軍大臣と協議し 陸海軍の元帥に内示して

総長及軍令部長より上奏し

且つ

「 元帥府に御諮問、国防方針は内閣総理大臣に御下問、

審議せしめられ、兵力改定は総理大臣に閲覧せしめられ度 」

と 上奏したり

於是 陛下は元帥府に御諮問ありて其覆奏の後 加藤総理大臣 ( 友三郎 ) に 御下問あり

又 閲覧せしめらる

而して総理大臣覆奏の後 総長及部長を召して裁可あらせられ

其旨を総理大臣に御沙汰あり

又 総長及部長より 陸海軍大臣に移牒す

・

是に依て之を見れば

国防及兵力量に関する件は参謀総長及軍令部長に於て策案し

帷幄上奏に依り親裁を仰ぐを常例とす

然れども其政策に関するものは総長及部長の上奏により 総理大臣に御下問 又は閲覧を命ぜられ

其覆奏ありたる後 陛下に於て親裁あらせらるること数十年来の慣例にして

未だ曾て政府に於て兵力量を決定したることなく

若し之れありとせば 憲法の精神に背き 又 天皇の大権を干犯するものと断定せざるを得ざるなり

・

是れ明治二十三年の憲法実施以来の慣例にして

内閣と軍部の間に於て未だ曾て扞挌衝突したることなかりしが

偶々今年の特別議会に於て浜口総理大臣が議員の質問に倫敦条約に調印したる兵力量は

「 軍部の意見を斟酌しんしゃくし 政府に於て決定したり 」

と 答弁したることにより 端なく議論喧囂、終に天皇大権の干犯問題を惹起するに至りたり

是れ全く 浜口総理大臣が憲法制定当時の事実と憲法の精神を知らざるの致す所なり

然るに其後 六月に至り海軍の参議官会議に於て

「 海軍兵力に関する事項は従来の慣行に依り 之を処理すべく

此の場合に於ては海軍大臣 軍令部長 間に意見一致しあるべきものとす 」

と決議し 上奏裁可を得て海軍大臣より 内閣総理大臣に通知したり

於是 浜口総理大臣は議会に於ける態度 及 答弁を一変し 枢密院に於て委員の質問に対し

「 兵力量の決定に付ては軍令部長の同意を得たり 」

と 強弁して 参議官会議の決定に齟齬せざる様努めたり

然るに意見の斟酌と同意とは其意味に於て大なる差異あることを質問せられたるに対しては

不得要領の答弁をなし

又 然らば何が故に議会に於て斟酌と云はず 軍令部長の同意を得たりと答弁せざるかと詰問せらるれば

同意を得たりと答弁せば軍機に関するが故に之を避けたり と曖昧なる答弁をなしたり

併あわし 浜口首相が議会と枢密院との答弁に於て善後矛盾したることは何人も疑はざる所にして

是れ 全く浜口首相が大権干犯の罪を惧おそれたるに依るならん

今 仮りに 軍令部長の同意を得たりとしても政府は兵力量を決定する機能なきことは

憲法第十二條 及 軍令部条例の正文に明記せられたり

而して 其規定 及 従来の慣例に依れば

兵力量に関する件は部長の帷幄上奏に依り

陛下の御親裁ありたる後

内閣総理大臣に御沙汰ありて

政府に於て決定すべきものにあらざるなり

昭和五年九月十七日 葉山に於て

金子堅太郎識

現代史資料 5 国家主義運動 2 から

参考資料

大日本帝国憲法

1~8条 6~10条 11~18条

19~26条 27~32条 33~40条

『 大學寮 』

に ついて

大川周明

五 ・ 一五事件 『 訊問調書 』

から

・・・其の頃 小尾晴敏と云ふ人が

私の知人 安岡正篤氏等と旧本丸の一角に 「 社会教育研究所 」 を設け

地方の青年二十名前後を毎年募集し社会教育者としての訓練を与へて居りました。

大正十一年の春と記憶しますが小尾氏から私にも研究所の同人になる様勧められ

色々と其の内容や目的を聞き訊した上 快く承諾して同人に加はり

日本精神に付ての講義をすることになりました。

研究所は宮城内に在るので場所としては此の上もなく

地方から来た学生も真摯実篤の青年が多かったので

私は此の仕事に大なる興味を覚えました。

当時 宮内大臣たりし牧野伯、関屋宮内次官、

荒木、秦、渡辺錠太郎の将軍 其の他少壮陸海軍士官等が来所しては

学生に奨陶や奮励を与へて呉れました。

当時私は大船の或寺に寄寓して居りましたが

大正十二年の大震災で其の寺が潰れてからは居を研究所に移すと共に

起臥を青年と共にし 一層彼等の教育に力を尽しました。

そして研究所と云ふ名称を大学寮と改め

小尾氏は主として地方の講演に出て私が旧本丸に留守をあづかる事になりました。

・

大学寮と云ふのは

「 大学之道、在明明徳、在新民、在出至善 」

とあるに因つたもので

明徳 即ち自己の道義的精神を明にし

其精神に則つて民 即ち国家社会を改新して行く人間を養成する所

と云ふ意味であります。

・

学生は応募者中より二十名内外を選択し

皆所内に起臥し

午前の四時間は講義を聴き 其の余は自習の時間とし

夜間には 一週少くも二回は知名の士を招き学生をして其の智徳に接せしめました。

故海軍大将八代六郎男爵の如き最も熱心なる後援者でありました。

老壮会、猶存社以来の知人が多く大学寮を訪問しました。

其の後 色々問題を起した西田税 も 病気の為め軍人を辞めて大学寮に来り投じました。

西田氏は満川亀太郎氏の知人でした。

猶存社の同人たりし人々は猶存社解散以来 何となく心淋しかつたと見え

屢々しばしば大学寮に集まる中 又一個の団体を結び度いと云ひ初めました。

私は余り賛成でなかつたけれど同人の熱心に動され 大正十四年に至り遂に 「 行地社 」 の創立に同意しました。

大学寮の方は怎うかと云ひますと

我々が借りて居る古い建物を取払ひ 其処に宮内省の図書寮を設ける事になつたので

我々は立退かねばならぬ事となりました。

而して之に代るべき建物は容易に見当らず

見当つても余程の金が必要なので

是亦 大正十四年に遺憾ながら止めて了ひました。

・

現代史資料5 国家主義運動2 から

大學寮

大正十四年四月上旬 ( おそらく九日か十日 )、

西田税は革命運動の戦士を志して上京の途についた。

大学寮の入寮式が四月十三日で、寮生の入寮期限が十二日であったから、

西田は遅くとも十一日には、大学寮に入っている。

いま一ツ橋二丁目の毎日新聞社のある所は、その頃は竹平町といって、ここに文部省が建っていた。

竹橋を渡ると、左手は平河濠、右手は江戸時代の北の丸で、

いま国立近代美術館の経っている所から、国際文化会館にかけての一帯は、

教育総監部や、近衛師団軍楽隊の建物が点在し、

その先に 近衛歩兵第一、第二聯隊の広大な営庭があった。

・

平河濠を渡ると、

江戸城の本丸の跡地で、その頃は麹町区代官町といっていた。

ここに中央気象台があり、その傍らに午砲台が設けられ、

関東大震災までは、正午になると号砲を撃って時を知らせていた。

( 土曜日を半ドンというのは、この号砲の音からきている )

大学寮の建物は、この午砲台の近くにあった。

・

明治の初め頃に建ったものらしく、

古びた平屋建だが、広大なもので、四棟をロの字型に組み合せ、

中庭に面した側に廊下があり、部屋数も大小合せて十室あまりあった。

玄関の左右はすべて寮生の部屋で、

入って右手の一番奥に、広い講義室があり、

西田税はこの講義室から、五六室はなれた十八畳の部屋に一人起居することになった。

その頃、西田の部屋にしばしば訪れた辻田宗寛の記憶によると、

西田の部屋の中央には三尺四方の ( 約一メートル平方 ) の囲炉裏があり、

床の間に小机を置き、仏像をかざって、朝夕その前で読経していた。

この頃、辻田宗寛き侠客大杉精市の主宰する東海聯盟の事務所に起居していたので、

大杉統領の使いで、しばしば西田のところを訪れた。

「 たしかに西田さんの隣の部屋には村上徳太郎さんや中谷武世さんが居た。

よく西田さんの部屋にやってきて酒を呑んでいた。

西田さんは大きな囲炉裏に素焼きの燗瓶をさしこんで、一人でチビリチビリ呑んでいた。

軍人をあっさり止めたものの、なにかやるせない淋しさがあったのではないかと思う。

大学寮の行き帰りに、皇居の方で女官が桑積みしているのは、一、二度見かけたが、

皇后さんはお見かけしたことはない 」 ・・( 辻田宗寛 談 )

・

大学寮は、もともと社会教育研究所と称していた。

社会教育家の小尾晴敏という人が 大戦後の国民思想の後輩を憂いて、

大正十年四月、安岡正篤と語らって、社会研究所を創設した。

これには時の宮内大臣 牧野伸顕、次官 関谷貞三郎も大いに共鳴して、

皇居内の宮内省所管の建物を提供し、経費も宮内省から援助した。

各府県から優秀な青年教育者 ( 師範学校出が多かったようだ ) を、

二十名抜粋して社会教育研究所に入所させ、

一ヶ年みっちり仕込んで、地方に帰らせるしくみになっていた。

むろん月謝はとらない。

翌大正十一年 ようやく学者として知名度の高まった大川周明にも呼びかけ、

大川もその趣旨に賛同し、満川亀太郎とともに同人に加わった。

大正十二年の関東大震災のおり、鎌倉の常楽寺で焼け出された大川は、一時ここに住いをしたこともあった。

この頃から、小尾晴敏は主として地方の講演に出かけ、

留守をあずかる大川周明が、事実上社会教育研究所を主宰した。

大学寮と改称したのは大正十四年四月からで、

この年の三月に社会教育研究所の最後の卒業式を行っている。

「 社会教育研究所卒業式、

三月十日午前十時、麹町区代官町旧本丸の同所に於て、第三回卒業式挙行、

安岡学監の訓示 並びに卒業証明書の授与についで、

来賓 花田仲之助氏の挨拶、大川、満川両教授、小尾主幹の訓示あり、

のち 来賓 牧野伸顕 子、荒木貞夫少将、伊吹定条氏のあいついで祝辞、

並びに感想を述べられ、

卒業生総代 高橋完徳氏の答辞を以て式を終った。

尚 同期卒業生は十七名である 」 ・・行知社の機関紙月刊 『 日本 』 の創刊号 ( 四月号 ) の同人往来の記事。

忙しい牧野宮内大臣や当時憲兵司令官の要職にあった荒木少将が、

わざわざ臨席して祝辞を述べるほどの力の入れようであった。

・

この頃、北一輝や西田税と行き来をしていた寺田稲次郎 ( 後の日本国民党執行役員長、現在流山市に在住 ) は、

この間の事情についてこう語っている。

「 当時は大戦後の思想の混乱期で、社会主義思想が日本国中を風靡していた。

宮内省や陸軍省でも思想善導、赤化防止の見地から大川さんの事業の意義を認めて、

相当な金を援助していた。

しかし、秋頃になると北さんが西田君を使って宮内省の不正事件をつつく様になった。

宮内省は急に態度を変えて、大学寮を追い出し、とうとう大学寮はつぶれてしまった 」

この社会教育研究所は、四月から大学寮と名を変えた。

改称したのは大川周明である。

大川は後年、五 ・ 一五事件に連座して下獄した際、予審判事に語ったなかに、

「 その頃 小尾晴敏と云ふ人が

私の知人 安岡正篤氏等と旧本丸の一角に 「 社会教育研究所 」 を設け

地方の青年二十名前後を毎年募集し社会教育者としての訓練を与へて居りました。

( 中略 )

大学寮と云ふのは

「 大学之道、在明明徳、在新民、在出至善 」

とあるに因つたもので

明徳 即ち自己の道義的精神を明にし

其精神に則つて民 即ち国家社会を改新して行く人間を養成する所

と云ふ意味であります。

・

学生は応募者中より二十名内外を選択し

皆所内に起臥し

午前の四時間は講義を聴き 其の余は自習の時間とし

夜間には 一週少くも二回は知名の士を招き学生をして其の智徳に接せしめました。

故海軍大将八代六郎男爵の如き最も熱心なる後援者でありました。

老壮会、猶存社以来の知人が多く

大学寮を訪問しました其の後 色々問題を起した西田税も

病気の為め軍人を辞めて大学寮に来り投じました。

西田氏は満川亀太郎氏の知人でした 」 と 述べている。

・・大川周明訊問調書、みすず書房刊 『 現代史資料5 』 リンク→ 大川周明 『 大学寮について 』  満川亀太郎

満川亀太郎

西田税が大川周明の主宰する大学寮に入ったのは、満川亀太郎の招きによったものである。

前年の六月頃から、西田は大川や安岡正篤と文通はしていたが、さして深い交際ではなかった。

西田はもともと 『 日本改造法案大綱 』 に魅せられて、北一輝の許に行こうとして、北からの手紙で思い止った。

それが猶存社で北一輝と袂を別った大川周明の許に入ったのは、満川亀太郎の熱心なすすめに従ったものである。

この間の事情を、半年ほど起居を共にしていた狩野敏 ( 財団法人善隣協会理事、東京在住 ) は、こう語っている。

「 満川亀太郎という人は、濃厚な学者タイブの人、実に謙譲な礼儀正しい端正な紳士であった。

しかし、文章は烈々火を吐くような激しい文を書く人で、胸中にはつねに燃えるような憂国概世の志を抱いている、

いわば気骨の人であった。

その頃の満川さんは大学寮や行地社のいわば事務局長的な存在で、親切に人の世話をやく人であった。

満川さんは士官学校の時から西田君を知っていたから、陸軍を止めた西田君の人物を惜しんで、

熱心に来るようにすすめたらしい。西田君がそう言っていた。

私も大正十四年の七月から半年ほど西巣鴨の家で、西田君と同居していたからよく知っているが、

その頃、西田君は熱心に読んだり書いたりしていた 」

・

大学寮は大正十四年四月十三日 第一回の入寮生二十名を迎えて、厳粛な入寮式をあげた。

行地社の機関紙 月刊 『 日本 』 第二号には次のように報じている。

「 大学寮開校。麹町区代官町旧本丸の一角を護国の聖域として、

大正十年以来、有為なる青年を訓育し来った社会教育研究所は、

新学年よりその教育部を独立して、大学寮と改称し、

大川周明、安岡正篤、満川亀太郎の三氏、専ら之が経営に当る事とし、

村上徳太郎、西田税 両氏を寮監、門脇酉蔵、福島定、酒井利晴 三氏を寮務として、

四月十三日入寮式を挙行、翌日より授業を開始した。

講師 及 担当学科は左の通り、

人生哲学 大川周明

孔老学 安岡正篤

二十世紀史、国際事情 満川亀太郎

日本文学 沼波武夫

国際学、民族問題 中谷武世

経済学 村上徳太郎

社会問題 松岡繁治

志那事情 柳瀬薫

ロシア事情 島野三郎

国防学 西田税

剣道師範 柳生厳長

馬術師範 西田税

新入生は在寮、聴講併せて二十名である 」

・

こうして、後年の昭和維新運動の揺籃となった大学寮は、皇居の一角の閑静な地に誕生した。

ここで西田は講義や執筆のかたわら 『 日本改造法案大綱 』 の謄写印刷版を作り、

後輩の同志を通じて、これはと思う陸軍士官学校の生徒ら秘かに手渡して、啓蒙活動をするのである。

後年、ニ ・ニ六事件に連座して禁固刑に処せられた菅波三郎 ( 元陸軍大尉、茅ケ崎市在住 ) や、

末松太平 ( 元陸軍大尉、千葉市在住 ) 海軍の革新運動の草分けとなった藤井斉など、

昭和維新の運動を指導した人々が、西田を訪れたのはこの大学寮であった。

わずか九ヶ月の大学寮であったが、その歴史的な意義は大きい。

・

西田が上京して二ヶ月ほど経った六月のはじめ、予備役編入の辞令を受けとった。

大正四年九月一日 広島陸軍地方幼年学校入学以来、十年にわたる軍人生活は終った。

・・・中略・・・

大学寮での西田の講義は国防学である。

専門家だけに真剣に講義をし、時には現在の日本の国情を慨いて、涙を流しながら講義をした日もあったという。

「 陸軍省が思想善導の意味で後援しているだけに、

西田の講師は全く打ってつけの人物だと、その頃、なかなかの評判であった。

私が受講生の一人から聞いた話では、時には西田君が声涙ともに下る名講義をやる。

壇上で涙を流しながら時勢をなげく、学生は若いだけに、大きな感銘をうけたと言っていた 」 ・・( 寺田稲次郎談 )

しかし、西田の講義は単に国防学だけではなかったらしい。

『 日本改造法案大綱 』 も少しは話したと思えるのは、辻田宗寛に対して西田が自分から話していることでもわかる。

「 私も講義室に入って、諸先生のお話を聞いた。

大川さんの講義は日本精神、安岡さんは大塩中斉の 『 洗心洞箚記 』 をやっていた。

西田さんは私に 『 日本改造法案も話しているんだ 』 と言っていたから、

これも国防学の一環として講義していたのだろう。

学生も寮生のほかに、聴講生といって、外から通ってくる学生もいた。

満鉄にいた佐野学さんの紹介で、共産党の渡辺政之助も来ていたし、

あとで神兵隊事件を起した前田虎雄も聞きに来ていたそうだ 」

と、辻田宗寛は語っている。

とにかく、大学寮は四月発足以来、確実な足どりで、教育をつみかさねていった。

月に数回、外部から知名の専門家を招いて講演会を開いている。

月刊 『 日本 』 は毎号のように同人往来の欄で、大学寮の消息を伝えている。

しかし、大いに意気ごんで発足した大学寮も、わずか九ヶ月の寿命であった。

この年の十二月の終りには閉鎖せざるを得なくなり、十二月の末、ついに解散してしまった。

表向きの理由は、宮内省が建物をこわし、新しく図書館を建設するというのであった。

だが、宮内省の真意は寺田稲次郎の談話にもあるように、

北一輝や西田が宮内省高官の身辺を調べだしたため、( この年の暮れには西田は不正事実を確実に摑んでいる )

慌てた宮内省は急に態度を変え、名目をつけて大学寮を追い出したものであろう。

須山幸雄 著 ( 昭和54年 ( 1979年 ) )

『 西田税 ニ ・ ニ六への軌跡 』 から

次頁 西田税と大学寮 2 『 青年将校運動発祥の地 』 に 続く

大正末期、革命への起爆薬として軍部に注目した大川周明と北一輝のうち、

大川周明は行地社から軍中央部の中堅将校に接触していったが、

大川と分裂した北一輝は陸軍士官学校生徒との接触から始まった。

それが三十四期生の西田税、三十五期生の大岸頼好、三十七期の菅波三郎らであったが、

若い 政治的にも未熟な将校生徒にとって、

『 日本改造法案大綱 』 の示す国家改造案は一途な彼らの正義感を激しく燃えたぎらせた。

法案に初めて接した将校生徒は、みな一様に異常な感動にうち震えている。 西田税

西田税

西田税は、

「 法案こそ吾等が魂の戦いに立つべき最後の日の武器なりと信じているのだ。

げにそれは大川氏の言う如く、日本が有する唯一なる日本精神の体現であり、

唯一の改造思想であり、然して同時に世界に誇るべき思想であるのだ 」

・

また、満川亀太郎から直接法案の解説をうけた

西田の盟友 福永憲 ( 34 ) は、

「 満川の説明に聴き入っているうちに、次第に頬が熱くなり、

頭が充血してくるような圧迫感に襲われました。

卓抜な国家改造の具体策が次々に紙面に躍動して、構想の雄大さと自信に満ちた名分の迫力には、

果てしない地の底に引きづりこまれてゆくような、妖しくも不可解な魅力がありました 」

と 語っている。

・

さらに陸士生徒時代に、ある夜 同期生からひそかに法案を渡されて熟読した

菅波三郎は、

「 あたかも、乾いた土が水を吸うように心魂にしみとおった 」

と 回想している。

・

大正末期といえば現在とは比較にならないくらいはるかに情報不足の時代である。

しかも陸士では政治教育は全く行われない。

したがって、政治的には無色透明で多感な二十一歳前後の青年にとって

『日本改造法案大綱 』 やその著者 北一輝 がどんなに魅力的であったか想像に難くない。

忠君愛国の軍人精神が政治への批判と接続したとき、

『日本改造法案大綱 』 は その魔術的魅力を以て青年将校運動の思想的中核となり、

革命への起爆薬となる。

・

革新派靑年將校の誕生

大正十一年七月、

陸士を卒業した西田税、福永憲 ( 後の朝鮮軍参謀・中佐 ) 、宮本進 ( 大正十二年八月所沢飛行学校で練習中墜落死 ) らは、

陸士内にひそかに設立した 「 青年アジア同盟 」 によって大ジア主義を志向してくたが、

『日本改造法案大綱 』 にふれて 国家改造運動に転換し、

それぞれ各聯隊にあって横の連絡をとりつつ 国家改造思想の啓蒙普及運動を開始した。

ところが西田は、この運動が師団、聯隊首脳の忌避きひにふれて、

羅南の騎兵第二十七聯隊から広島の騎兵第五聯隊に転属となった。

この後 発病した西田は、故郷米子で病気療養中の大正十四年七月、

自ら予備役となり、政治革新運動を志して上京、

大川周明らの主催する宮城内北の丸の 大学寮 において、

寮監兼講師として、機関誌 「日本 」 の編集と国防問題を担当し、

青年将校および陸士生徒の同志獲得をはかった。

大学寮は元の名称を社会教育研究所といい、大正十年の秋、教育者の小尾晴敏が安岡正篤と提携、

時の宮内次官 関谷貞三郎を口説いて、全国の農村青年約二十名を集めて日本精神鼓吹の教育を行っていた。

ところが、大正十一年の春に安岡からすすめられた大川周明が参加し、

名を大学寮と改められ、行地社の設立とともにその運動の一環となり、

これを不満とした安岡はやがて金鶏学院創立のため去ってゆく。

この頃、すでに満川亀太郎、大川周明、北一輝によって 大正八年八月に設立された猶存社は、

大川、北の性格的確執から対立となって分裂解散し、

大川は大正十三年四月に東京青山に行地社を設立していた。

・

こうして大学寮時代の西田税は、行地社の一員として大川周明に強力していたが、

この頃は、後年西田自らが語っているように、編集と講義に追われた革命への研究時代であった。

ところが、大正十四年後半の時期を契機として、

陸軍内において革新への道を志す青年将校および将校生徒たちが、

次々に大学寮の西田を訪れるのである。

・・・挿入

末松 古賀さんが大学寮に行ったころと、僕が大学寮に行ったころと大体似ているんだがね、

宮城のなかの・・・・。あんたの行ったのは何年ごろですか。

古賀 大正十四年の冬休みだった。

末松 ああ・・・・大正十四年の冬休み・・・・。

古賀 そのとき西田税氏とはじめて会った。

片岡 大正十二年ぐらいでしょう。あの大川周明・・・・じゃない、安岡正篤が日本精神の研究を出したのは。

古賀 私は藤井 ( 斉 ) が読めというので読んだ。

末松 僕が大学寮に行ったのは大正十四年の秋だな。

古賀 僕は冬休みだから・・・・そのときにね。

末松 陸軍と海軍が大体同じ時期に、互いになんの連絡もなく、すでに同じ穴をほじくりよったわけだ。

古賀 私が行ったときにね、さっそく西田税と会ったしね、その時にね、ちょうど行地社の東京支部というのかな、

その発会式をやりよった。大川さん、満川亀太郎・・・・。

・・・( 『 政経新論 』 昭和三七年五月号 座談 「 五 ・一五事件 」 より。

なおこの座談会の出席者は古賀不二人 ( 清志 )、三上卓、佐郷屋嘉昭 ( 留雄 )、末松太平、片岡千春の五氏 )

・・現代史資料4 国家主義運動1 から 大岸頼好

大岸頼好

西田が大川周明を頼って上京した直後に、

まず、青森歩兵第五聯隊の大岸頼好少尉 ( 35 ) が大学寮に西田を訪れる。

一方、西田が上京する二ヶ月前の大正十四年五月頃、

陸士在学中であった三十七期生の菅波三郎が 『日本改造法案大綱 』 に魅せられ、

同志とともに渋谷千駄ヶ谷の北一輝を訪れる。

北一輝は菅波を自己の理論的後継者と目して最も評価し、また 期待する、

そして菅波は、

「 初めて思想家といえるような人物に会ったような気がした 」

と 感激する。

菅波はこの後にに下を訪れて二人の初対面となる。

・・・挿入

大正十四年五月初夏、

ふとしたことから私は、北一輝著 「 日本改造法案大綱 」 を入手して、

爾来 不退転の革新運動に身を投じたのであるが、

同年七月二十日頃、日曜日、

著者北一輝氏を訪ねて初対面、親しく謦咳に接した。

三日後に陸士本科卒業、鹿児島に帰隊して、

十月、陸軍少尉に任官。

その年の暮、

年末休暇を利用して単身上京、大学寮に初めて西田税を訪う。

西田は既に現役を辞して大学寮の学監であった。

爾来十三年。

彼が刑死するまで、その親交は変わらなかった。

永遠の同志、戦友である。

彼は陸士第三十四期生。

私は三十七期生。

この間に三十五期の大岸頼好がある。

それに海軍兵学校第五十三期生の藤井斉( 私と同年輩 ) と。

この四者は、特に忘れ難き同志網の図根点を形成する。

西田さんに初めて会った時は、丁度大学寮が閉鎖になる間際だった。

一寸険悪な空気だった。

満川亀太郎さんが現れて 「 今後どうするか 」 と 西田さんに問う。

愛煙家の西田さんは大机の抽出を開いて、

バットの箱が一杯つまっている中から新しいのを一個つまみ出し、

一服して、

「 決心は前に申した通り。とにかく私はここを去る 」

と 吐きすてるように言った。 ・・・菅波三郎 「 回想 ・ 西田税 」

・

次に この年 ( 大正十四年 ) の十月、青森歩兵第五聯隊の士官候補生として、

大岸少尉によって革命への道に魅力をいだいた末松太平が、

陸士入学直後に友人とともに大学寮の西田を訪れる。 末松太平

末松太平

・・・挿入

西田税とのつきあいは、大学寮に彼を訪ねたときからである。

大正十四年の十月に、青森の五聯隊での六ヵ月の隊付を終えると、

私は士官学校本科に入校するため、また東京に舞戻ってきた。

そのとき、まだ少尉だった大岸頼好が、

東京に行ったらこんな人を訪ねてはどうか、

と 筆をとって巻紙のはしに、

さらさらと書き流してくれた人名のなかに、西田や北一輝があった。

しかし入校早々、すぐにも訪ねなければ、とまでは思っていなかった。

が、入校後間もない土曜日の夕食後、

青森で別れたばかりの亀居見習士官がひょっこり学校にやってきたのがきっかけで、

まず西田税訪問が急に実現することになった。

亀居見習士官は士官学校本科を卒業する前に航空兵科を志願していたので、

そのための身体検査に出願するよう通知をうけ、

検査地の所沢に行くついでに立ち寄ったのである。

「 五十二が廃止になり、

知らぬ五聯隊にやられて面白くないので航空を志願しておいたが、

大岸さんや貴様らと過ごしているうち考えが変った。

身体検査は合格するにきまっているが、志願はとり消しだ。」

こういった亀居見習士官にとっては、

いまはむしろ所沢に行くほうがついでで、

目的は私らを誘って西田税を訪ねるほうだった。

・・ 中略 ・・

「大岸さんが貴様らを誘って西田さんを訪問してはどうかといっていたが、

明日は別に予定はないだろう。」

明日は日曜で外出ができる。 別に予定などあるはずはない。

どうせいつかは訪ねてみようと思っていたことである。

こういった亀居見習士官の誘いは私にとっては、いいついでであった。

翌日、約束の場所で落合って西田税を訪問した。

同じ聯隊からきていた同期生の草地候補生も一緒だった。

訪ねた場所はその頃西田税が寝起きしていた大学寮である。

健康上の理由で朝鮮羅南の騎兵聯隊から 広島の騎兵五聯隊に転任した西田は、

結局は健康上軍務に耐えられぬという口実で少尉で予備になり、

大学寮にきていたのである。

大学寮という名称がすでに妙だが、あった場所も妙だった。

が亀居見習士官は大岸少尉から、くわしく場所をきいているとみえ、

一ツ橋で市電をおりると、ためらわず先に立った。

すると皇宮警守が立ち番をしている門にさしかかった。

乾門である。

右手に見上げるように、昔の千代田城の天守閣跡の高い石垣がある。

その先の木立のかげの平屋の建物が大学寮だった。

木造のちょっとした構えである。

案内を乞うと、

声に応じて長身の西田税が和服の着流しで姿を現した。

「大岸は元気ですか。」

招じいられた部屋での西田の第一声はこれで、

変哲もなかったが、つづいての、

「このままでは日本は亡びますよ。」

は、このときの私たちには、いささか奇矯だった。

天壌無窮の皇運のみをたたきこまれているだけに、

このままでは----の前提条件はあるにしても、

日本が亡びるということには不穏のひびきを感じないわけにはいかなかった。

当時の世間一般の風潮からいえば必ずしも奇矯なことではなく、

私たちと同年輩のもののなかには、

もっと過激なことをいうものもいたにちがいないが、

武窓にとじこめられた教育をうけている私たちには刺激の強いものだった。

こう受取られる傾向が、

その後、北、西田の思想が国体に背反している危険なものと軍当局ににらまれ、

二・二六事件で難くせつけられることにもなるわけである。

そういった私たちの反応を、同じ軍人であっただけに内幕は知りすぎているから、

はじめから計算にいれているかのように西田は、

亡国に瀕しているという日本の現状を語りつづけた。

・・天劔党事件 (4) 末松太平の回顧録

・

やがて末松の同期の澁川善助らも大学寮に来る。

つまり、西田は大学寮時代に 大岸、菅波、末松という、

後に青年将校運動の指導者となる連中に会って、一応同志的接触に成功している。

さらに、戸山学校に派遣されていた西田の同期 岩崎豊晴中尉も、

西田が上京すると直ちに大学寮を訪れて会っている。

もっともこの岩崎中尉は、思想的には西田に共鳴していたが、

むしろ予備役になって国家改造運動に挺身する西田の将来を心配していたよき友人である。

こうしてみると、

西田が活躍していた時期の大学寮は、青年将校運動発祥の地といっても過言ではないだろう。

芦澤紀之著 『 暁の戒厳令 』

革新派青年将校の誕生 から

私達は間違っておりました

聖明を蔽う重臣閣僚を仆す事によつて

昭和維新が斷行される事だと思って居りました処

國家を獨するものは重臣閣僚の中に在るのではなく

幕僚軍閥にある事を知りました

吾々は重臣閣僚を仆す前に

軍閥を仆さなければならなかったのです

安藤輝三

其内に 「 タンク 」 の音がしたので安藤大尉始め皆電車通りに出て行きました。

私は 「 ホテル 」 の中で見て居ると安藤大尉始め下士卒約三十名は一齊に電車線路に横臥してしまひました。

私も出て見ると、赤坂見附方面から 「 タンク 」 が續いて進んで来ました。

私は 「 タンク 」 の全面約二十間計の処で見たのですが、

前面に

「 今からでも遅くない。下士、兵卒は早く原隊へ歸れ云々 」

と 書いた帰順勧告の貼紙が付附いてありました。

安藤大尉は兵士に嚮ひ、

「 タンクに手嚮ひするな、皆此処でタンクに轢殺されろ 」

と 横臥の儘命令して居りましたが

タンクは其爲か赤坂方面へ順次に引き返して行きましたが、

其時タンクから、謄冩版刷の歸順勧告のビラを澤山撒布しました。

安藤大尉はそれを拾って見て非常に憤慨して居りました。

タンクが歸って暫らくすると山王ホテルの前の路地から、十數名の兵士を率ゐた將官 佐官の様な人が來ました。

電車通り迄來た時に、安藤大尉はそれを見ると既に抜力して居た軍刀を閣下の前に出し、

閣下、私を殺して下さい。

と 云って道路に坐してしまひました。

「 さう昂奮しないで立って刀を納め自分の云ふ事を聽いて呉れ 」

と數回云ひました。

が 安藤は、立ち上がったが刀を納めず、

今タンクから斯う云ふビラを撒いたが、

此中に、下士、兵卒とあるが、將校と兵卒の間に如何なる相違があるか。

將兵一體の敎育をして居るのが、日本軍隊の筈である。

其様なビラを以てして我皇軍が動揺すると思って居られるか。

あなたは左様な精神で皇軍を敎育して來られたのか。

今や満州の地に於いて隣邦と戰端を開かれ様として居るが、

若し開戰された場合斯様な宣傳に依て動揺する様な事があったら如何なされるや。

あなたは、三聯隊の兵士を左様な兵士だと思って居りますか、

左様な人の云ふ事は私は信ずることが出來ませんから、何事も聽く譯には行きません。

「 左様な事ばかり云って居たのでは話にならない 」

絶對に聽く事は出來ません、

話があるなら、斯様な事態になる前になぜ早く話してくれなかったか、

全部包囲し、威嚇されて屈伏する譯には行きません。

話があるなら、包囲を解かれてから來られたい。

私達は間違って居りました、聖明を蔽ふ重臣閣僚を仆す事に依て

昭和維新が斷行される事と思って居りました処、

吾々は重臣閣僚を仆す前に軍閥を仆さなければならなかったのです。

吾々は何等の野心なく、只陛下の御爲に蹶起して導いた処、

戒厳令は昭和維新の戒嚴令とはならず、却て自分達を攻める爲のものとなって居るではありませんか。

・・・安藤大尉 「 吾々は重臣閣僚を仆す前に軍閥を仆さなければならなかったのです 」

鎭壓軍の包囲網が刻々迫ってきた。

これを見た大尉は軍刀を引抜き 「 斬るなら斬れ、撃つなら撃て、腰抜け共!」

と 叫びながら突進しはじめた。

私たち五人の兵隊も銃を構えてあとに續く。

もし中隊長に一發でも發射すれば容赦せずと追從したが鎭壓軍は一人として手嚮かう者はいなかった。

程なく電車通りで歩兵學校敎導隊の佐藤少佐と顔が合った。

すると安藤大尉は

佐藤少佐殿、歩兵學校當時は種々お世話になりました。

このたび貴方がたは何故我々を攻撃するのですか、我々は國家の現狀を憂いて、ただ大君の爲に起ったまでです。

一寸の私心もありません。

そのような我々に刃を嚮けるよりもその氣持ちで幕臣を説いて下さい。

私は今初めて悟りました。

重臣を斬るのは最後でよかったと・・・・。

そして先ずもって處置するのが幕臣であった。

自分の認識が不足であった點を後悔しています。

歩兵學校では種々有益な戰術を承りましたが、それを満州で役立てることがて゛きず殘念です。

安藤大尉の意見に佐藤少佐は耳をかたむけていたが、果たしてどのように受けとめたことであろうか。

・・・ 前島清上等兵 「 農村もとうとう救えなかった 」 澁川善助

澁川善助

紺の背広の澁川が 熱狂的に叫んだ

「 幕僚が惡いんです。幕僚を殺るんです 」

一同は怒号の嵐に包まれた。何時の間にか野中が帰って來た。

かれは蹶起將校の中の一番先輩で、一同を代表し軍首脳部と會見して來たのである。

「 野中さん、何うです 」誰かが駆け寄った。それは緊張の一瞬であった。

「 任せて歸ることにした 」野中は落着いて話した。

「 何うしてです 」澁川が鋭く質問した。

「 兵隊が可哀想だから 」野中の声は低かった

「 兵隊が可哀想ですって・・・・。全國の農民が、可哀想ではないんですか 」

澁川の声は噛みつくようであった

「 そうか、俺が悪かった 」野中は沈痛な顔をして 呟くように云った。

一座は再び怒号の巷と化した。

澁川は頻りに幕僚を殺れと叫び続けていた。

・・・澁川善助 「 全国の農民が可哀想ではないんですか 」 安藤輝三

安藤輝三

皇軍相討ツ勿レトアリ、「 陸軍大臣ヨリ 」 トアルモノハ

第二項ノ行動ノ代リニ 「 眞情 」 トアリ、ソノ他二、三異ル所アルモ大同小異ナリ、

コレヲ説得案ト稱シアルモ、一モ説得ノ内容ヲナシアラズ、軍長老ガ軍ノ總意トシテ是認セルコトハ明ラカナリ、

又戒嚴軍隊ニ蹶起部隊ヲ編入セル命令ノコトハ

「 謀略ノタメノ命令 」 ハ斷ジテ存在スルモノニアラザルナリ

( 此ノ點ハ極ク最近ニ至リ軍一部デ問題トナシアルガ如シ )

判決ノ理由ニ於テハ「日本改造法案」ノ實現ヲ期シ、

トナシ、右ニ 「 法案 」 ヲ以テ 「 日本國體ト絶對ニ相イレザルモノ 」 ト記セリ、

( 此ノ点ハ吾々ガ公判ニ於テ然ラザル點ヲ強調セルトコロナリ )、

而ル時ハ結局吾人ノ今回ノ擧ハ、「日本國體破壊の暴擧 」 ナリトノ結論ニ陥ル、

然ラバ 「 精神ハヨイケレドモ行動ハ惡イ 」 ト云フコトガイハレルカ、

又陸軍ノ總意トシイ陸相ノ告示ニヨリ布告サレタル

「 諸子ノ行動 ( 又ハ眞意 ) ハ國體ノ眞姿顯現ノ至情ニ基クモノト認ム 」 ト云フ項ハドウナルノカ

嗚呼我々ハ共産党ト同ジニ取扱ハレテヰルノデアル、

軍當局ハ北、西田ヲ罪ニ陥レンガタメ無理ニ今回ノ行動ニ密接ナ關係ヲツケ、

兩人ヲ民主革命者トナシ極刑ニセント策動シアリ、( 軍幕僚ト吾人トハ對立的立場ニアリ )

吾人ヲ犠牲トナシ、吾人ヲ虐殺シテ

而モ 吾人ノ行ヘル結果ヲ利用シテ

軍部獨裁ノ ファッショ的改革ヲ試ミントナシアリ、

一石二鳥ノ名案ナリ、

逆賊ノ汚名ノ下ニ虐殺サレ 「 精神ハ生キル 」 トカ 何トカゴマカサレテハ斷ジテ死スル能ハズ、

昭和維新ハ吾人ノ手ニヨル以外斷ジテ他ノ手ニ委シテ歪曲セシムル能ハズ

・・・獄中遺書 ・・・あを雲の涯 (五) 安藤輝三 林八郎

林八郎

結末は吾人等を踏台に蹂躙して幕僚ファッショ時代現出するなるべし。

あらゆる權謀術策を、陛下の御名によって弄し、

純忠無私、熱誠殉國の志士を虐殺す、國體を汚辱すること甚し。

御聖徳を傷け奉ること甚しい哉

吾等も死すれば不忠となる。 斷じて死せず

吾等の胸中は明治維新の志士の知る能はざる苦しみあり、憤あり。

如何に師團を増し、飛行機を製るも正義を亡し、國體を汚して何の大日本ぞ

大日本は神國なり、不義を許さず。

勢の窮まるところ最後の牙城を倒す時に眞の維新來るなり

・・・林八郎 『 一挙の失敗並に成功の真因 』

幕僚の謀略

「 政治的非常時変勃發に処する對策要綱 」

序文

帝國内外の情勢に鑑み・・・國内諸般の動向は政治的非常事変勃発の虞 おそれ 少なしとせず。

事變勃發せんか、

究極軍部は革新の原動力となりて

時局収拾の重責を負うに至るべきは必然の歸趨 きすう にして、

此場合

政府 竝 國民を指導鞭撻し禍を轉じて福となすは緊契□□の事たるのみならず、

革新の結果は克く國力を充實し國策遂行を容易ならしめ

來るべき對外危機を克服し得るに至るものとす。

即ち 爰 ここ に軍人關与の政治的非常事變勃發に對する對策要綱を考究し、

万一に処するの準備に遺憾なからしむる。

「 對策要綱 」 の實施案

(一) 事變勃發するや直ちに左の処置を講ず

イ、後繼内閣組閣に必要なる空氣の醸成

口、事變と共に革新斷行要望の輿論惹起竝盡忠の志より資本逃避防止に關する輿論作成

ハ、軍隊の事變に關係なき旨の聲明

但社會の腐敗老朽が事變勃發に至らしめたるを明にし一部軍人の關与せるを遺憾とす

(二) 戒嚴宣告 ( 治安用兵 ) の場合には軍部は所要の布告を發す

(三) 後繼内閣組閣せらるるゝの施政要綱竝総理論告等の普及

ロ、企業家勞働者の自制を促し恐慌防止、産業の停頓防遏、交通保全等に資する言論等に指導

ハ、必要なる彈壓

( 檢閲、新聞電報通信取締、流言輩語防止其他保安に關する事項 )

(四) 内閣直属の情報機關を設定し輿論指導取締りを適切ならしむ 村中孝次

村中孝次

幕僚ファッショの覆滅ふくめつこそ われわれ必死の念願でした。

だが、この幕僚ファッショに、今度もまた、してやられてしまいました。

これを思うとこの憤りは われわれは死んでも消えないでしょう。

われわれは必ず殺されるでしょう。

いや、いさぎよく死んで行きます。

ただ、心殘りなのは、

われわれが、彼等幕僚達、いや その首脳部も含めて、

それらの人々に利用され、彼等の政治上の道具に使われていたことです。

彼等こそ 陸軍を破壊し 國を滅ぼすものであることを信じて疑いません。

・・・白兎 「古ヨリ 狡兎死而走狗烹 吾人ハ即走狗歟 」 磯部浅一

磯部浅一

天皇陛下

陛下の側近は國民を圧する漢奸で一杯でありますゾ、

御氣付キ遊バサヌデハ日本が大變になりますゾ、

今に今に

大變な事になりますゾ、

二十九日

兵をかえして陸相官邸に集まった彼らは、

そこで幕僚たちになされた自決奨励に怒って、公判闘争を誓い

その夕刻 就縛、獄に送られた。

そして東京陸軍軍法会議により おおよそ前近代的な裁判に付せられ、

その年 ( 昭和十一年 ) 六月五日 全員死刑求刑、

そして七月五日 首謀将校香田大尉以下十七名は死刑判決、

村中、磯部を除いての十五名は判決後一週間にして、代々木の原頭に銃殺された。

あまりにも 怪速にして一方的な処理であった。

彼らにとってはまさに悲憤に堪えぬ痛恨事であった。

父は無限の怨をもって死せり、父は死しても国家に賊臣ある間は成仏せず、

君国のため霊魂として活動してこれを取り除くべし ・・( 香田清貞 )

天なり 命なりといえども、鬼哭きこくに啾々しゅうしゅうとして無念止み難く、

天を仰いで慨然たり、憤怒天に冲すといえども 又如何せん ・・( 丹生誠忠 )

昭和十一年七月初夏ノ候 余輩青年将校十数士怨ヲ呑ミテ銃殺セラレ、

余輩ソノ死ニツクヤ従容タルモノアリ、

世人或ハコレヲ目シテ天命ヲ知リテ刑ニ服セシト為サン、断ジテ然ラザル也。

余 万斛ノ怨ヲ呑ミ怒リヲ呑ンデ斃れたり、

我魂魄こんぱくコノ地ニ止マリテ悪鬼羅刹トナリ我敵ヲ慿殺ひょうさつセント欲ス、

陰雨至レバ或ハ鬼哭啾々トシテ陰火燃エン、

コレ余ノ悪霊ナリ 余ハ断ジテ成仏セザルナリ 断ジテ刑ニ服セシニ非ル也、

余ハ虐殺セラレタリ、余ハ斬首セラレタルナリ ・・( 栗原安秀 )

・・・維新革命家をもって自任していた栗原の絶筆の一節である。

首謀者安藤輝三大尉の痛憤もいたく人に迫るものがある。

近歩三聯隊長園山大佐は中橋基明の反乱参加を負って退任したが、

その前任聯隊長井上政吉大佐は、

七月十一日同隊の中橋を刑務所に訪ねたあと、安藤輝三にも面接した。

彼は安藤がそのむかし仙台幼年学校在学中の 「 生徒監 」 であったのだ。

安藤は全く意外という面持ちで、

「 生徒監殿 来てくれましたか 」

「 来たよ、最後の顔を見に 」

「 残念であります ! 」

「 気持はわかる、知る人ぞ知る、静かにゆけ ! 」

「 死んだら枕許に立ってやります 」

大喝、輝!おれはそんな未練な教育をしたことはない、静かにゆけ。

「 ハイ、わかりました 」

・・( 井上の著書 『 涓滴録 』 よりの引用 )

だが、彼は静かに死出の旅に立ったであろうか。

その夜認めた彼の遺書。

国体を護らんとして逆徒となる

万斛の恨涙も涸れぬ ああ天は

昭和十一年七月十一日夜

鬼神輝三

さらに同期生代表にあてたもの。

さようなら

万斛の恨みを御察し下され度し

断じて死する能わざる也

御多幸を祈る

昭和十一年七月十一日

安藤輝三

歩三第六中隊員にあてたもの、

我はただ万斛の恨みと共に鬼となりて生く

旧中隊長安藤輝三

その痛恨に徹する気迫まさに万人に迫るものがある。 大元帥陛下

大元帥陛下

このように、

怨み、いかり、殺されても死なぬ、鬼となって生きぬくとは、

これら刑死将校たちのひとしく書きのこしているところである。

もちろん、それは軍当局とくに中央部幕僚に対する、すさまじいまでの痛憤であり、

天皇に対しては、いささかもうらめしい言葉は残していない。

むしろ、天皇による軍裁判によって死刑に処せられながら、

ひたすらに天皇への忠誠を誓い 天皇陛下万歳を唱えて死についている。

とくに、中橋基明のごときは、

近衛将校としての殊遇に感激した言葉を書きのこしているが、

その朝の父にのこした絶筆、

只今最後の御勅諭を奉読し奉る

尽忠報国の至誠は益々勃々たり、

心境鏡の如し。

七月十二日午前五時

皇国のため陛下のためと身を挺してけっ起した身が、

今や陛下の名のもとに死刑に処せられんとする。

その直前においてなお、勅諭 を奉読して尽忠報国を誓う彼らの心境は

まさに悲壮であるといわねばならない。

軍人勅諭

だが、静かに考えれば彼らの心境はより複雑であったであろう。

死は覚悟してもあまりにもその真精神が歪曲せられ 「 反徒 」 として処断をうけては、

もはや、この世には神も仏もなかったであろう。

・・・リンク→ 大御心は一視同仁

ただ、軍人としては大元帥陛下にたてつくことはできない。

ここに彼らには人に、いや親兄弟にも語られぬ無念さがあった、

と 見るべきではないだろうか。

・・・以上

大谷敬二郎著 ニ・ニ六事件事件 から

「 君、 君たらずとも、ですよ

あの人達はきっと臣道を踏まえて

神と信ずる天皇の万歳を唱えたと信じます

でも日本の悲劇ですね 」

・・・三島由紀夫

やられてますよ

私はやられたら直ぐ

血みどろな姿で陛下の許へ參りますよ

僕も一緒に行く

死の銃聲をきく

この場合、

獄舎にありて同士十五名の處刑を體感した、

首謀者、村中孝次、磯部淺一

らの感慨はどんなものであっただろう。

七月十九日

今日は香田兄等十五士の初七日なり。

七月十二日を想起するに涙新なるものあり。

余と磯部氏とは前夕

同志と一緒なりし獄舎より最南端にある一新獄舎に移さる。

十二日朝、

十五士の獄舎より國家を齊唱するを聽く。

次いで萬歳を聯呼するを耳にす。

午前七時より ニ、三時間

輕機關銃、小銃の空砲に交りて拳銃の實包音を聞く。

即ち死刑の執行なること手にとる如く感ぜらる。

磯部氏遠くより余を呼んで、『 やられてますよ 』 と呼ぶ。

余 東北方に面して座し 黙然合掌、

噫、感無量、

鉄腸も寸斷せらるるの思おもいあり。

各獄舎より、

『 萬歳 』 『 萬歳 』 と呼ぶ聲しきりに聽こゆ。

入所中の多くの同志が刑場に臨まんとする同志を送る悲痛なる萬歳なり。

磯部氏また呼ぶ。

『 私はやられたら直ぐ 血みどろな姿で陛下の許へ參りますよ 』

と、余も

『 僕も一緒に行く 』

と叫ぶ。

嗚呼、今や一人の忠諫死諫の士なし、

余は死して維新の招來成就に精進邁進せん 」 村中孝次

村中孝次

これは村中の 『 続丹心録 』 にかきのこしている痛恨の文章である。

・・・リンク→ あを雲の涯 (三) 村中孝次 磯部浅一

磯部浅一

磯部もまたその 『 獄中日記 』 八月十二日の頁に、

・・・リンク→ 獄中日記 (三) 八月十二日 「 先月十二日は日本の悲劇であつた 」

今日は十五同志の命日、

先月十二日は日本歴史の悲劇であった。

同志は起床するや一同 君ケ代 を唄え、

又 澁川の讀經に和し 瞑目の祈りを捧げた様子で、

余と村中とは離れたる監房からわずかにその聲をきくのであった。

朝食を了りてしばらくすると、

萬歳々々の聲がしきりに起こる。

悲痛なる最後の聲だ。

うらみの聲だ、血と共にしぼり出す聲だ。

笑い聲もきこえる。

その聲たるや誠にいん惨である。

惡鬼がゲラゲラと笑う聲にも比較出來ぬ聲だ、

澄み切った非常なる怒りとうらみと憤激とから來る涙のはての笑聲だ。

カラカラした、ちっともウルホヒのない澄みきった笑聲だ。

うれしくてたまらぬ時の涙より、もっともっとひどい形容の出來ぬ悲しみの笑いだ。----

午前八時半頃から

パンパンパンパンと急速な銃声をきく。

その度に胸を打たれる様な苦痛をおぼえた。

余りに氣が立ってジットしておられぬので、

詩を吟じてみようと思ってやってみたが、

聲がうまく出ないのでやめて部屋をグルグルまわって何かしらブツブツ言ってみた。

御經をとなえる程の心のヨユウも怒らぬのであった。

午前中に大體終了した様子だ---- 」

共に、同志の處刑を眼のあたりにして 狂わんばかりの心中の描冩である。

君ケ代 を歌い

天皇陛下の萬歳を叫んで死地に赴かしめたものへの痛憤であり、

それはまた天皇への忠諫死諫の人もなく、みすみす同志を殺したものへの悲憤であった。

磯部は

やられたら直ぐ血みどろな姿で陛下の許に參る、

といい、

村中も

ともに行く

と 叫んだ。

この血みどろの姿で陛下の御前に立とうとする、

彼らの心のうちは これをどのように理解すべきであろうか。

同志の心は一つなのか、

この日處刑された十五人もまた、

死んで陛下の御前に集まることを話し合って處刑された。

この朝 香田兄の發唱にて

君ケ代 を齊唱し 且 天皇陛下萬歳、大日本皇國萬歳、

を 三唱したる後、

香田兄が

撃たれたら直ぐ 陛下の御側に集まろう。

爾後の行動はそれから決めよう 。

というや、

一同意氣愈々昂然として不死の覺悟を定め、

從容しょうよう迫らず 些かも亂れたることなく、

歩武堂々刑場に臨み刑に就きたりと

・・( 村中 『 続丹心録 』 )

いま、撃たれるものも、のちに撃たれようとするものも、

ともに血みどろの姿を天皇の御前に現わすことを誓って、

期せずして符節を合する言葉を吐いている。

まさに死んでも同志であった彼らであるが、

この一語こそ

死を前にした

蹶起靑年將校たちの切々たる心情であった。

・

天皇の御前にまかり出た彼らは

そこで何を訴え何をお願いしようとしたものであろうか。

香田は、

「 父ハ死シテモ國家ニ賊臣アル間ハ成佛セズ、

君國ノタメ霊魂トシテ活動シテ之ヲ取リ除クベシ 」

と 遺書しているところを見ると

彼は陛下の御前に伺いて、

今一度の斬奸をお願いするというのであろうか。

また村中は、

これら多くの同志に臨むに極刑をもってせんとしつつあり。

暗黑政治、暗黑裁判も言語に絶するものあり。

不肖斷じてこれを黙過する能わず、

即ち 刑死後直ちに至尊に咫尺しせきし奉りて

聖徳を汚すなからんことを嘆願し奉らんとするものなり。

香田氏以下十五士の英霊よ、

暫く大内山の辺りに在りて、我等両者の到るを待て

・・( 村中 『 続丹心録 』 )

と 書きのこしているが、

彼は、同志の極刑の不当を直訴しようとするものか。

何れにしても、その悲憤のかたまり、

その捌け口を天皇に求めようとの意気ごみがうかがわれる。

大谷敬二郎著 ニ・ニ六事件 から

鈴木貫太郎 加藤寛治

昭和四年一月

海軍軍令部長鈴木貫太郎大将は侍従長となり天皇の側近に奉任することになった。

翌 昭和五年浜口内閣におけるロンドン海軍軍縮条約にからんで、

政府と統帥がその兵力量について対立紛糾したとき、

浜口首相は全権団よりの請訓案をのんで回訓を発しようとし、

天皇に上奏のため拝謁を願い出たのに対し、

加藤軍令部長はこれが反対上奏を行うために、同じように拝謁を願い出た。

ところが鈴木侍従長は

浜口首相の拝謁方を取り計らい 加藤軍令部長の拝謁方はこれを阻止した。

これがため鈴木侍従長の風当りはつよく、

彼は統帥権を干犯したというのでごうごうたる非難にさらされた。

これが彼がニ・ニ六に斬奸に遭う主たる原因であった。

ロンドン軍縮条約

左から

ロンドン会議前、首相官邸に於て懇談 浜口首相と海軍将星 昭和4年11月6 日

ロンドン会議 開会式で挨拶する 若槻全権 昭和5年1月21 日

ロンドン海軍軍縮会議 全権とその随員

谷口軍令部長 加藤前軍令部長 東郷元帥

・・・・・・・・・・・・・・・

民間団体の反対運動

ロンドン条約紛糾のおり、

軍事参議官として政府と統帥部との間に介在して

条約取りまとめに奔走した岡田海軍大将の回顧録によると、

「 ---十時頃 ( 筆者註、四月一日 ) になって加藤から

『 きょう上奏のため拝謁を願い出ているが 側近のものに阻止されそうだから、

侍従長からその辺の消息を聞いてみてくれ 』

と わたしにいってきた。

侍従長の官邸へ行って聞いてみると、

『 今月は御日程がすでにいっぱいだから

たぶんむつかしいかろうと思うが上奏を阻止するようなことはしない 』

といっているので、わたしも安心してそのことを加藤に伝えておいた 」

とある。

だが、今日の日程がすでに一杯だということはどういうことか、

統帥部からの上奏ができないほどに忙しい日程であったのか、そうとも思われない。

このあたりに鈴木侍従長の心底がうかがわれるのではないか。

もちろん岡田大将にしても加藤の上奏は反対だった。

「 陛下は円満におさまるようにお望みなのだ、

上奏などをしてご心配をおかけするようなことがあっては申しわけのないことだと思った 」

・・( 『 岡田回顧録 』 )

と 書いている。

加藤の上奏は政府の上奏に対する反対上奏なのである。

政府と統帥部の紛争を天皇に持ちこむのだから恐れ多いというわけだ。

ところが鈴木侍従長の回顧録 ( 『 嵐の侍従長八年 』 ) によると、

「 ある日その条約のことについて浜口君から上奏するという申出があった。

私は早速陛下にご都合を伺い明日何時という御指定があった。

そこへ軍令部長からも何か上奏をお願いするということを、武官長の方にいってきた。

それで先に御指定になった総理大臣の拝謁の後に軍令部長の上奏のことを御指定になった 」

とある。

ここに 「 ある日 」 とは三月三十一日のことである。

浜口の上奏は四月一日に指定になったが、加藤の上奏の指定はそのあとになったというのである。

ところが鈴木の右の回想によると、

三月三十日に山梨勝之海軍次官が侍従長官邸に来訪して、

ロンドン条約にからむ紛糾と混乱を説明し、加藤軍令部長が反対上奏をするらしいと伝え、

翌三十一日になると案の定どちらも上奏を願い出てきた。

「 明日 ( 筆者註、四月一日 ) 君は上奏するということだが、一方では総理からも上奏する。

噂に聞くと君は反対上奏をするということだが、そういうことがあるのか、

と聞くと、加藤は実はその通りだと答えた 」

そこで鈴木は、

「 それは変ではないか、

兵力量の事で軍令部長と総理が違ったことを上奏するのは私には判らない。

兵力量の決定は軍令部長の任務じゃないか、

軍令部長がいかんというたら総理はそれに従わねばならぬ。

自分で決めた兵力量を総理に上奏さしておき、

それをまたいけませんと上奏するのは矛盾のように考えるが、

君はどう思うか。

総理が軍令部長の決めたことを上奏し

軍令部長が反対上奏をしたら陛下はどうなさればよいか。

この問題は上奏し放しとはいかん問題だ。

上奏からもひいて各々の責任問題が生ずる。

よくその辺を考えたらどうか 」

と 加藤に忠告した。

加藤は、

「 なるほどそうだ。よくわかった。

早速これから武官長のところに行ってお取り下げを願う 」

といってかえった、と 鈴木はかいているのである。

そして、これで加藤軍令部長の上奏は中止され、

この問題は一段落ついたのだが、

これが世間に誤伝され加藤の上奏を阻止したと宣伝され、

ことに、政友会が倒閣にこれを使い悪宣伝したので、広くこれが信ぜられている。

そして加藤もこれを訂正しようともしなかった、

とも、鈴木は回想しているのである。

ともかく鈴木によれば、

自分の説得で加藤は心よく上奏を取り止めたというのであるが、

これは少々おかしい。

なぜなら、

右の鈴木と加藤との話が三月三十一日だとすると、

四月一日の十時頃に加藤が岡田に上奏が阻止されそうだが確かめてくれなどというわけがない。

すでに上奏を中止することをきめているのだから。

また、これを三十一日の午前十時頃とすれば、

その日の午後にも加藤と鈴木とが話し合ったとして、ことは一応つじつまが合う。

しかし、また 加藤は鈴木の説得によって反対上奏は中止したが、回訓兵力量は依然不同意を固執していた。

そして六月十日

今秋の大演習の件で拝謁を願い、大演習の上奏のあと、

「 ロンドン条約の兵力量には軍令部長は同意しない 」旨をふくめた辞表を読み上げて骸骨を乞い奉っているのである。

( 谷口軍令部長と交代 )

ともかくもこの場合加藤軍令部長が鈴木の説得にしたがったとしても、

天皇側近に奉仕して軍事や政治の圏外にあるべき侍従長としては、

出すぎた行動であり 軍令部長の行動を制止したことに間違いはない。

その頃の鈴木侍従長の思い上がりは相当のものであったらしく、

やはり 『 岡田回顧録 』 には、「 五月三日お呼びによって御殿 ( 伏見宮博恭王邸 )へ行った。

鈴木侍従長のことに話が及んで、鈴木も出過ぎているとのお話なんだ。

殿下が拝謁をもとめられるため侍従長にお会いになっており、

鈴木が、

『 潜水艦は主力艦減少の今はさほど入用ではありません。駆逐艦のほうがよろしいと思います。

兵力量はこんどのロンドン条約でさしつかえありません 』といったのが殿下の御気にふれたらしく、

『 鈴木は軍令部長になっているもののいい方をした 』と おっしゃる。

そのうえ拝謁に対し鈴木は

『 陛下に申し上げられるとのことですが、それはもっての外ではあります。

元帥軍事参議官会議は奏請なさっても、たぶんお許しにならぬでしょう 』といったので、殿下は、

『 お前らが奏上するときは直立不動で申し上げるから意をつくして言上することはできない。

わたしなら雑談的にお話ができるので、十分意をつくすことも可能だ、

だからわたしが申し上げるといっているので、とりちがえては困る 』

と 鈴木をきめつけられたということをお話になった 」とも書かれている。

・

鈴木侍従長の軍事や政治への干渉ともみられる行動それ自体に問題があったようで、

これが軍人や右翼に与えた刺激は大きかった。

こうして彼は君側の奸臣として暗殺者のリストにのせられていたのだ。

大谷敬二郎著 ニ・ニ六事件 から