日露戦争が終わって、

ポーツマス条約が結ばれたのが

明治三十八年九月五日、

それから四年後の明治四十二年 ( 一九〇九年 ) 三月、

米国において一冊の書物が公刊された。

題して 『 無智の勇気 』 著者はホーマー ・リーという人である。

これがたちまち評判になって、ついに数十版を重ねるほどになり米国から英国にひろがり、

ヨーロッパ諸国にも宣伝された。

明治四十四年二月、わが陸軍省でもこれを入手して大臣官房で翻訳し

「 日米必戦論 」 と題して秘密出版し 「 部外秘 」 扱いとして関係者に配布した。

その要は、上編では戦争をひき起す諸原因から説き起し、

将来日米の二大強国の衝突は避けられない必然性があると論じ、

下編では米国の陸海軍の脆弱さと日本の陸海軍の優秀さをいくつかの事例をあげて立証し、

もし この現状で日本と戦えば米国はたちまちにして太平洋沿岸の諸州を失うであろう、

と警告している。

「 太平洋の地図を案ずるに、日本が将来戦争を以て、其地位を鞏固ならしめ、

其主権を確立せんが為に戦う国は、蓋けだし米国以外にこれあらざるなり 」

と 予告し、もし、日本と戦うようになったら、

米国海軍は日本海軍の敵ではない

「 或る午後の数時間に於て、忽ち全滅に帰するや知るべからざるなり 」

と例証をあげて米国海軍の欠点を指摘している。

太平洋の制海権をうばった日本は、

三ヵ月以内に米国の太平洋岸に向って四十万の軍隊を輸送する能力があり、

実戦の経験豊かな有能な指揮官に率いられた勇猛な日本の陸軍は、

ほとんど抵抗らしい抵抗をうけないでシアトル、ポートアイランド、サンフランシスコ、ロスアンゼルス

を占領するであろう。

日本の陸軍が一たび太平洋沿岸を占拠せんか、米軍の反撃はほとんど不可能である。

ロッキー山脈と西部の大草原は、東方からの攻撃に対して絶好の城壁となるであろう。

ましてや米国の訓練不足の常備軍や、戦意のない民兵では、

とうてい歯がたたないだろうと述べている。

・

今日の眼から見れば奇想天外な空論であり、滑稽この上もないタワ言だと笑い飛ばされるだろうが、

当時の米国の有識者の間では相当深刻に受けとめられたことがうかがえる。

著者によれば、これが起草されたのはポーツマス条約が締結された直後であるという。

日露戦争における日本陸海軍の不思議な強さ、死をかえりみぬ戦いぶりが、

米国の心ある人々に不気味な圧迫感、恐怖感を与えたと想像される。

当時の米国大統領セオドル ・ルーズベルトは、ポーツマス講和会議の開催中の八月二十九日の書簡で

「 余は従来 日本びいきであったが、講和会議開催以来、日本びいきでなくなった 」

( 朝日新聞社刊 『 太平洋戦争への道 』 第一巻 P一一 ) と 述べているし、

二年後の明治四十年七月にはフィリッピン駐留の米軍司令官に暗号電報を送って、

日本軍の急襲に備える指令を与えている。

さらにルーズベルトは翌四十一年十月、戦艦十六隻からなる大艦隊を日本に親善訪問させているが、

艦隊司令官にはあらゆる万一の危険に備えるよう内命を与えている事から考えて、

日本に対する武力示威の行動であったことはたしかである。 ( 高木惣吉著 『 私観太平洋戦争 』 P六四 )

これら日露戦争の米国指導層の対日態度を見ると、いかに彼らが好戦国日本という強いイメージをもち、

対日不信感 あるいは 対日恐怖感を抱いていたかがよくわかる。

こうした米国の新しい 「 黄禍論 」 に、さらに拍車をかけたのが、大隈内閣による対華21ヶ条の要求である。

大正四年一月 わが大隈重信内閣は、中華民国の袁世凱政府に対し日華新条約の提議を行った。

内容が五項二十一条から成っていたので、世上これを二十一ヶ条の要求といった。

老獪な袁世凱の引き延し策に、わが政府は五月七日最後通牒をつきつけ、

五月二十五日ついに日華新条約を締結させた。

当時の日本としては明治以来の懸案で、山東半島還付をきっかけに解決をはかろうとした新条約であったが、

これが英米両国を異常に刺戟した。

ことに米国では、中華民国を幼い共和国と認め、日本はそれを脅かす軍国主義の侵略国であると喧伝された。

こうした米国における対日恐怖感、あるいは対日不信感は米国民の感情として定着し、

その後の日米交渉の底流となってゆくのである。

・

第一次世界大戦が終って見ると、日本は押しも押されもせぬ東洋の強大国として、

ゆるぎない地歩を確立していた。

しかも、大戦後の世界の関心は東洋に移った。

当然 日本と中華民国の問題が、その後の国際問題の中心にならざるを得ない。

これに備えて、米国は大正八年 ( 一九一九 ) ハワイに強力な八八艦隊を配備し、

英国はシンガポール軍港を強化している。

翌九年十月ごろ、米国海軍のホープと折紙をつけられた ヤーネル、パイ、フロスト という三人の将校によって、

対日渡洋作戦の教範が作製された。 ( 高木惣吉著 『 私観太平洋戦争 』 P六五 )

わが海軍でも有力な艦隊----八八艦隊の整備は明治以来の夢であった。

いく度かの挫折をくりかえした後、

大正九年七月 原敬内閣の下で海相加藤友三郎の努力で議会を通過し、

七年後の大正十六年に完成する運びとなった。

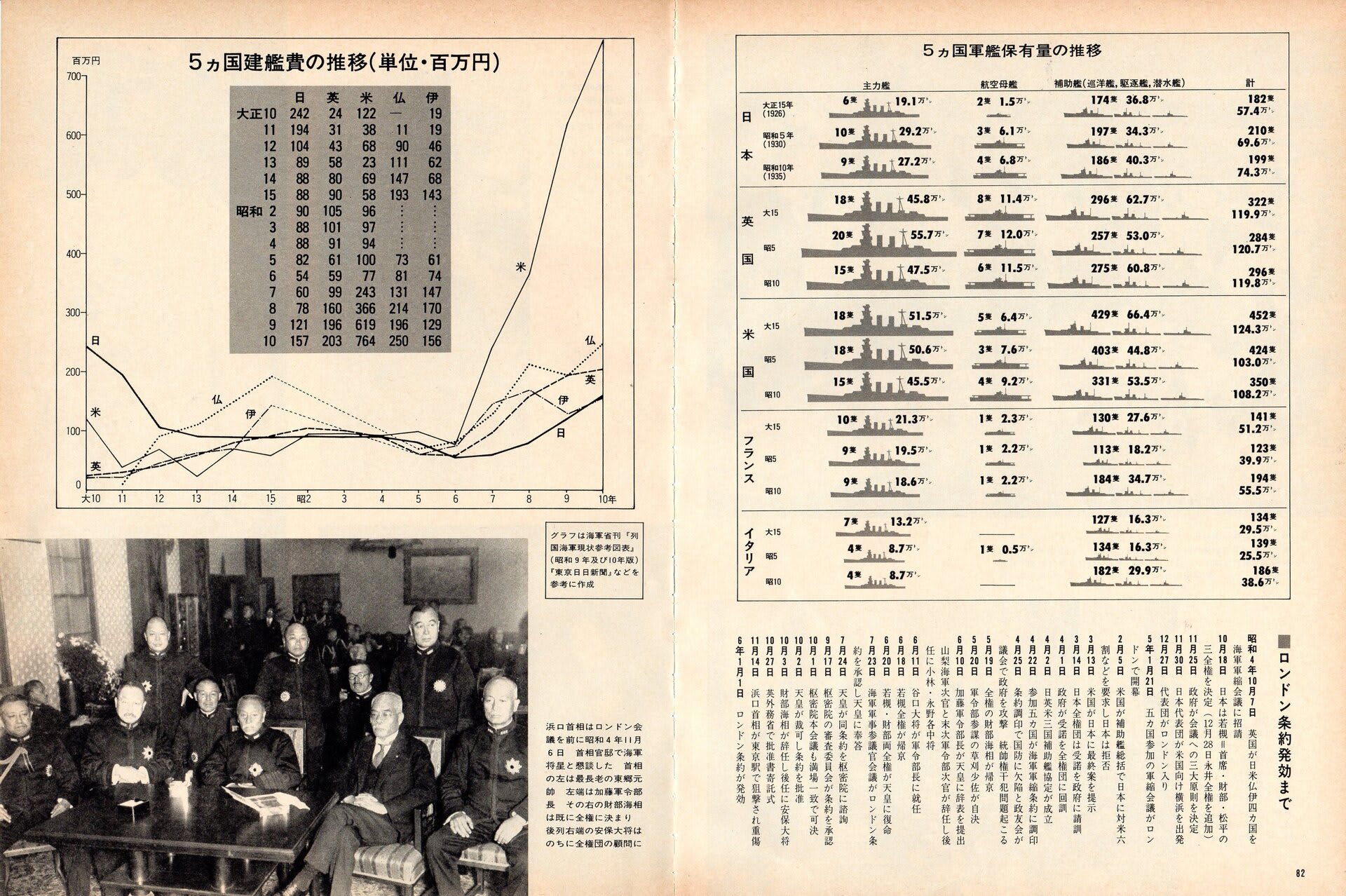

こうして日、英、米 三大国の間に激しい建艦競争が演じられることになったが、

長い間の大戦を戦いぬいた各国にとって、過大な軍艦費の捻出は大変な苦痛であった。

こうした世界の大勢をたくみにとらえて開かれたのが、

大正十年 ( 一九二一 ) の ワシントン海軍軍縮会議である。

この会議の結果、

主力艦の保有について米国の主張する五、五、三 の比率を、

わが国も承認せざるを得なくなった。

英米の一〇に対して、わが国はその六割という劣勢である。

これに対し海軍の一部には強い反対もあったが、

海軍大臣加藤友三郎の威望で、これらの反対論者を沈黙させた。

加藤は資源の上からも、経済的な立場からも、米国に依存している日本にとって

強い海軍は必要だが、絶対に米国と戦ってはならない

と広い視野にたった説得で、海軍部内を納得させた。

さらに米国は軍備縮小と東洋問題は不可分であるとして、日本と中華民国の問題を議題とした。

その結果、米国のかねての持論どおりに日英同盟を破棄して、代りに日、英、米、仏の四ヶ国条約を締結し、

中華民国の主権尊重と門戸開放、機会均等を盛りこんだ九ヶ国条約の調印にも成功した。

この結果、わが国の大陸発展政策は出鼻をくじかれて後退を余儀なくされ、

米国は思い通りに日本への捲き返し政策は功を奏した。

さらに昭和二年 ( 一九二七 ) これも米国の首唱で、ジュネーブ会議を開き補助艦制限問題を討議したが、

英米の意見の食い違いから、この会議は不成立に終った。

・

昭和四年 ( 一九二九 ) 三月、米国大統領に就任したフーバーが、

新たに英国首相となったマクドナルドに呼びかけ、

両者合意の上でロンドン軍縮会議を日本に提案してきた。

その年 七月 内閣を組織した民政党の浜口雄幸は、

その政策の一に軍備縮小と緊縮財政をかかげていただけに、会議の開催には同感である旨を回答した。

首席全権に前首相若槻礼次郎、全権大使に海相財部彪たけし、

イギリス大使 松平恒雄、ベルギー大使 永井末三らが選任され、

昭和五年一月 英京ロンドンで補助艦制限会議が開かれることになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ロンドン会議前、首相官邸に於て懇談 浜口首相と海軍将星 昭和4年11月6 日

左から

ロンドン会議 開会式で挨拶する 若槻全権 昭和5年1月21 日

ロンドン海軍軍縮会議 全権とその随員

谷口軍令部長 加藤前軍令部長 東郷元帥

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

わが国では、

この会議はワシントン条約で決定した国防上の不利を是正すべき機会であるというので

外務、大蔵、陸海軍の当局者が協議し、

財政と国防の両面から

一、大型巡洋艦は対米七割

一、潜水艦は現有量を保持する

一、総括的に対米比率七割

の 三大原則を決定した。

しかし、会議は初めから難航した。

英米のニ国はすでに了解ずみであったから問題はない。

中心は日本対米国の折衝であった。

さまざまな曲折を経て、松平恒雄と米国のリードの間で会議が重ねられ、

三月十二日 総括的な比率を対米六割九分七厘五毛、対英六割七分九厘の日米妥協案に合意した。

三月十五日 請訓電に接した政府と海軍では、この妥協案をめぐって検討を重ねた。

海軍大臣不在のため、その職務は浜口首相が兼任しており、次官は海軍中将山梨勝之進であった。

内閣はもちろん賛成で、海軍省の関係者はこの妥協案み止むを得ないものとして賛意を表したが、

軍令部は猛烈に反対した。

軍令部長は海軍大将 加藤寛治、次長は海軍中将 末次信正であった。

「 加藤は直情径行型の熱血漢で、末次は機略に長じた策謀家であった 」 ・・( 朝日新聞社刊 『 太平洋戦争への道 』 第一巻 P一一 )

と 評されているから、末次が陰で策略をめぐらしていたかも知れないが、

この日米妥協案をめぐって空前の紛糾が渦巻き、昭和動乱史の糸口になるのである。

政府と軍令部の紛争は、結局、前海相の岡田啓介のとりなしで

四月一日 政府は交渉妥協の回訓を発するが、問題はそれで終らなかった。

この頃から 「 統帥権干犯 」 という聞きなれぬ言葉で、各右翼団体が政府を攻撃するようになった。

政党政治家である首相浜口雄幸が軍令部長の許諾を得ないで、軍縮条約に調印するよう 回訓を発したことは、

天皇大権の一つである統帥権を犯したというのである。

このため浜口は刺客に襲われて重傷を負い、それがもとで翌六年八月 ついに病歿する。

須山幸雄 著 ( 昭和54年 ( 1979年 ) )

『 西田税 ニ ・ ニ六への軌跡 』 から