三島由紀夫が

「 私の崇敬する人 」 として、二・二六の将校たちを挙げていることを知ってから、

私は三島由紀夫に関心をもつようになった。

その時から、私が 「 三島さん 」 と 敬愛の呼びかけをするようになるのに多くの時日を要しなかった。

私と三島さんを結んだ糸は、『 憂国 』 であり、

その糸が、固結びとなって離れがたいものになったのは 『 英霊の聲 』 であった。

・

三島さんは、

二・二六事件の人たちの、最大の理解者であり、支持者であり、崇拝者であった。

そのすべては、『 英霊の聲 』 と 巻末の 「 私と二・二六 」 のうちにつきている。

市ヶ谷台上での、壮烈な警世の諌死、最後の絶叫 「 天皇陛下万歳 」 の 精神は、

二・二六将校たちの、刑場での 「 天皇陛下万歳 」 に相通じる、人間天皇でない、神格天皇である。

世俗紛々たる三島さんの死への雑音を排除し、私は三島さんの死に見る、日本人としての赤心を支持する。

偉大なる犠牲、捨身の骸むくろの上に萌めばえるであろう、純正日本の真姿顕現をしんじる。

事件直後、新聞、週刊誌上に見た、

「 楯の会 」 の 隊長森田必勝氏の部屋の写真に、私は驚きの目を見はった。

壁間に掲げられた国旗の日の丸を囲んで 「 尊皇討奸 」 の四文字があった。

三十五年前の雪の日、これと同じ旗が、白雪を踏んで蹶起した将兵の先頭に翻っていた。

「 尊皇 」 「 討奸 」 それは蹶起将兵の合言葉でもあった。

二・二六の精神は、昭和維新の悲願は、三十五年間、脈々として受継がれて、

楯の会の指針として三島精神を象徴していたことを見た。

私は、三島さんの死、それは二・二六の人たちの死と、切離しては考えられなかった。

三島さんの死について、

それぞれの立場の人々が毀誉褒貶きよほうへん、批判、論評は数知れない、

その当否の結論を見るには数十年を要するだろう。

しかし、私はかたくなに、三島さんの死と、二・二六の人たちの死との、

結びつき、

因縁を信じてやまない。

謹んで

「 彰武院文鑑公威居士 」

の 冥福を祈り、

維新日本への加護を祈ってやまない。

「 二・二六の挫折の原因は何でしょう 」

と 私の意見を求めた。

「・・最終的には天皇との関係の解明につきると思います 」

と 答えた。

「 やはりあなたもそうですか 」

・

要は事件突発後の現象の推移をいくら解明しても、

どうしても解けない謎が残る。

つきつめればそれは天皇の問題に帰する、

と 三島氏と私の見解は同じであった。

私は述べた

『 木戸日記 』 『 本庄日記 』 に 明らかなように、

事件暴発者に対する天皇の御怒りはよく理解できるが、問題はその 「 激怒 」 にある。

法治国家の元首として、又、軍の大元帥として、

国法を紊りみだり軍紀を犯したものに対し、

厳乎たる措置をとることは、国の秩序を守り、軍の統帥を正すことである。

その処置として、勅命を下し叛乱部隊の原隊復帰を命じたことも当然であったと思う。

しかるに何故か、勅命の下達実行が遷延した時点において、

陛下は

「 朕自ら近衛師団を率い、此が鎮圧に当らん 」

とまで叱咤しておられる。

これまでは理解できる。

しかしその後、蹶起将校一同は全員自決を決意し、

自決に際しては、せめて勅使の差遣を仰ぎたい旨の懇願を、本庄侍従武官長を通じて奏上した。

この最後の願いに対する陛下のお言葉は、

「 陛下には非常なる御不満にて、

自殺するならば勝手に為すべく此の如きものに勅使など以ての外なりと仰せられ 」

と、『 本庄日記 』 に ある。

これは私達が天皇に抱く不抜の信念からは、どうしても理解ができない。

明治天皇は

「 天下億兆一人もその所を得ざるときは皆朕が罪なれば 」

と 仰せられている。

これが日本の天皇の姿ではないだろうか。

だのに、

いま、

陛下の赤子が、その犯した罪を死を以て償おうとしている。

「 そうか、よく判ってくれた 」

と、温かく侍従に、

「 お前行ってよく見届けてやってくれ 」

何故に仰せられないのだろうか。

ここまで言った私の言葉に、

三島氏は、

「 人間の怒り、憎しみですね、日本の天皇の姿ではありません、悲しいことです 」

と、言葉をはさんだ。

私はさらに言葉をついだ。

「 みしまさん、彼等が若し獄中で陛下のこのような言動を知っていたら、

果して 『 天皇陛下万歳」 』 を 絶叫して死んだでしょうか 」

との設問に、三島氏は、

「 君、君たらずとも、ですよ

あの人達はきっと臣道を踏まえて神と信ずる天皇の万歳を唱えたと信じます

でも日本の悲劇ですね 」

と、声をつまらせたことが、未だに忘れられない。 ←「天皇陛下万歳」

←「天皇陛下万歳」

思えば、今回の三島氏の自決直前に絶叫した。

「 天皇陛下万歳 」

の中に、

氏の死を賭した悲願を見る。

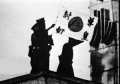

人間天皇を否定する三島氏の最後の絶叫は、「 神格天皇万歳 」 で あったと信ずる。 山王ホテルで尊皇討奸旗を掲げる蹶起部隊

山王ホテルで尊皇討奸旗を掲げる蹶起部隊

昭和十一年二月二十六日、

前夜来の大雪を蹶って暴発した二・二六事件は,僅か四日間で敗退したが、

その四日間の経過は紆余曲折、三転四転、複雑怪奇の跡を辿って幕を閉じた。

事件発生以来の、行動面の現象をいくら追及しても、

その収拾措置の過程には、どうしても納得できない疑問が解けない。

その疑問の帰結する所は、

天皇の意志、存在に突き当たるのであって、

これを裏付け究明することが、事件収拾の謎を解く鍵であると見られていた。

しかし、天皇の問題は、踏み込み難い壁があることで、決めてを欠くものがあった。

これを取上げて、大胆に触れたのが三島氏であり、その著 『 英霊の聲 』 である。

その中で、天皇はこれまでの治世の中で、二つの失政を犯したとして、

その一つは、

二・二六事件の処理であり、

もう一つは、終戦時の処置であるとする。

そして、そのいずれも失政の原因は、天皇が人間ひとになったためであり、

日本の天皇は人間になってはいけない、神でなくてはいけないと説くのである。

二・二六の場合、陛下は 「 天皇 」 の座を降りて 「 人間 」 になったために、

その人間感情の激怒の奔流が、

二・二六の青年将校たちの憂国の至情、純真精神を押流してしまった。

そして、三島氏は磯部浅一が獄中で絶叫する。

「 陛下、何たる御失政でありますか 」

「 このままでは日本は滅亡致しますぞ 」

と、陛下を御諫めするその烈々の心情を支持するのである。

三島氏が言うように、二・二六事件の収拾が、あのような形で幕を閉じたことが、

不当であったか、あるいは妥当であったか、

さらにはそれが天皇の失政であったかどうかの問題は別として、

尠くとも、四日間の経過の不可解な展開の裏には天皇の意志が大きく左右したことが

幾多の事実によって推理されていたことは疑いがない。

それが図らずも陛下御自身の口から

「 一九三六年の二・二六事件をあげ、あの場合は暗殺によって多くの閣僚が空席となったため、

自分の意志で行動せざるを得なかったのだ、

さらに、第二次大戦の終結に関しては、

鈴木 ( 貫太郎 ) 首相が、決定を彼に委ねたので、鈴木の責任において彼は決定を自ら下したのだ 」

との釈明となって語られたことは大きな意義をもつ。

かつて国内で、陛下のこのようなお言葉----告白----を聞いた覚えはない

記者会見が未曾有のことであったと同時に、政治上の問題でのこうした発言もまた、

前代未聞ではあるまいか。

私は、陛下が三島氏の 『 英霊の聲 』 を 読まれたとは思はない

天皇の失政として責める内容の書を、側近が御見せするはずはないと思うからだ。

ところが、今度の御発言である。

軌を一にしたかのように、三島所論への回答とも思える内容が、はしなくも語られたことは、

果して偶然の一致であろうか。

「 二・二六の処置は自分がやった、そしてそれは終戦時の処理とともに、

立憲君主の立場を逸脱した異例のことである 」

と、積極的に話されたということに、私は抑えきれない感動に激した。

私は三島氏の説を支持もしないが無視もしない。

しかし、三島氏が指摘した二つの ”失政” が、今度の ”二つの異例” と合致すことには無関心では有得ない。

三島氏の言う ”失政” は、あくまでも精神面であり、現実の政治面での ”失政” に通じるとは思わない。

三島氏が、

「 などてすめろぎは人間ひととなりたまひし 」

と、繰返して陛下をお恨みする由来は、

「 天皇は神でなくてはいけない 」

とする 彼の天皇観、国体観によるので、

この精神的観点から事件収拾の過程においての天皇の言動、処置を見るとき、

その収拾結末の善悪は別として、

その間に人間感情によって左右された経過があったと見られるところを、

三島氏は問題とするのである。

この ”人間感情” の現実を、松本清張を初め論者は、”激怒” と表現している

三島氏は 「 おいかりは限りなく 」 と、文学的に書いているが、

いずれにしても、

この天皇の ”激怒” の背景が何であるかという、具体的事実の追及には及んでいない。

いずれも 筆を擱おいて 踏込もうとしない。

私はここに二・二六の謎の、核心の存在を見る思いである。

私もまた、そのことに触れることなく、この稿を終る。

三島由紀夫と二・二六事件 河野司 著

浪漫人三島由紀夫 その理想と行動 (昭和48年4月5日発行) から