第十二條 天皇は陸海軍の編制及び常備兵額を定む

國防及兵力量に關する件は參謀總長及軍令部長に於て策案し

帷幄上奏に依り親裁を仰ぐを常例とす

然れども其政策に關するものは

總長及部長の上奏により 總理大臣に御下問 又は閲覧を命ぜられ

其覆奏ありたる後 陛下に於て親裁あらせらるること數十年來の慣例にして

未だ曾て政府に於て兵力量を決定したることなく

若し之れありとせば 憲法の精神に背き

又 天皇の大權を干犯するものと斷定せざるを得ざるなり

・・リンク→統帥權と帷幄上奏  西田税

西田税

ロンドン條約をめぐって

統帥權干犯問題

・・・ロンドン軍縮会議で、日米妥協案が成立し、政府と軍令部は回訓をめぐって半月も論争を続けた。

しかし、浜口首相の固い決意によって軍令部は態度を軟らげ、( 昭和五年 ) 四月一日 承認の回訓を発した。

翌二日、軍令部長 海軍大将加藤寛治は、

天皇に帷幄上奏 ( 統帥事務につき閣議を経ないで大元帥たる天皇に直接意見を具申する ) して

妥協案に反対であると言上している。・・リンク→鈴木侍従長の帷幄上奏阻止

この辺のいきさつの曖昧さから、後日重大問題となった統帥権干犯問題が起ってくる。

これについて、( 昭和五年 ) 四月一日 政府回訓前に加藤が帷幄上奏しなかったのは

西園寺や牧野ら元老、重臣の陰謀であるとの風評が、すぐさま飛んだらしく、

霞ケ浦にいた藤井斉は、( 昭和五年 ) 四月八日の手紙で

「 昨日 西田氏訪問。北----小笠原----東郷----侍従長、内閣打倒 ( 勿論軍事参議官会議、枢府 )

不戦条約の場合と同様也、軍令部長一日に上奏をなし得ざりしは、

西園寺、牧野、一木の陰謀のため、言論其他の圧迫甚しい。

小生、海軍と国家改造に覚醒し、陸軍と提携を策しつつあり、御健戦を祈る 」

・・( みすず書房刊 『 現代史資料4 』 P 五三 リンク→ 藤井斉の同志に宛てた書簡 (2) )

と、同志に書き送っている。

藤井は( 昭和五年 ) 四月三日 「憂国概言 」 を書き、印刷して全国の同志に配布しているが、

おそらくこうした中央の情勢を西田から早く入手し、その憤激の情を文章にしたものと思う。

「憂国概言 」 の内容は抽象的で、具体的には何も明示してはいない。

( はっきり具体的に示唆しさすれば、直ちに憲兵隊に拘引されるだろうから )

しかし、藤井が何を志しているかは明白である。

「 皇祖皇宗の神霊と、幾多の志士仁人の雄魂とを以て築き上げられたる祖国日本の現状は、

貧窮の民、道に充満して、

或は一家の糊口を支ふべく、子女を駅路の娼に売り、

或は最愛の妻子と共に、水に投じて死するあり、

或は只生きんが為めの故に、パンの一片を盗みて法に網せらるるあり。

或は父祖伝来の田地にかえて学びたる学業も用うる所なく、

失業の群に投じて、巷路を放浪する者幾万なるを知らず 」

藤井は冒頭に日本の現状の悲惨さを訴え、こうした国民の困苦をよそに政党政治は私利私欲にふけり、

財閥は国民の膏血をしぼって巨富を積んでいると怒る。

「 嗚呼財閥を観よ、何処に社稷体統の、天皇の道業は存する。

皆是れ 民衆の生血を啜り、骨を舐ねぶる悪鬼豺狼さいろうの畜生道ではないか。

内 斯くの如し、

外 国際場裡を見よ、

剣を把らざるの戦は、今やロンドンに於て戦はれつつある。

祖国日本の代表は、英米聯合軍の高圧的威嚇に、屈辱的城下の誓を強いられんとしている 」

彼はこの日本を救う道は、もはや 『 日本改造法案 』 による国家改造以外に方法はないと告げ、

「 天皇大権の発動によって、

政権財権及教権の統制を断行せんと欲する日本主義的維新運動の支持者たるを要する 」

とし、

彼ら同志はその日常の行動は

上下一貫、至誠奉公の一念で下士官兵の教育に努力せねばならぬ。

「天皇を奉じて維新的大日本建設の唯一路に向はしめよ 」

と 叫んで、文を結んでいる。

この藤井斉の 「憂国概言 」 は問題になり、憲兵の取調べをうけ

出版法違反に問われて謹慎七日間の処罰をうける。

・

統帥権干犯問題は、後には政友会によって内閣打倒の政争の具にされるが、

最初に言い出したのは内田良平らの 「 海軍軍縮国民同志会 」 であった。

( 昭和五年 ) 四月三日、国民大会を開いて、政府の妥協案承認には絶対に反対であると決議し、

代表委員内田良平らは、翌四日首相官邸を訪れて内閣書記官長に決議文を手交し

今回の政府の執った態度は、帝国憲法第十一条に照して明らかに 「 大権干犯 」 であると申し入れた。

・・( 朝日新聞社刊 『 太平洋戦争への道1 』 P 一二〇 )

その発案者は北一輝であった。

北も西田もそれらしい証拠は何も残していないが、寺田稲次郎はこう語っている。

「 僕らがヘソ造と呼んでいた小林躋造海軍大将がまだ中将で海軍次官になる前だった。

たしか昭和六年の早春、二月か三月の頃だったと思う。

人を通じて北さんの所へ話しがあった。小笠原中将だったかな

『 どうも政府は米国案に屈服する恐れが充分にある、この上はただの反対では通らぬ。

北君あたりの応援をよろしく頼む 』 という意味の伝言があった。

そこで北さんはいろいろ考えた。

そのうち、すず子夫人が神があかりの状態になった。

あの奥さんは小学校もロクに出ていないような教養のない人だったけれども、

大変霊感のある人で、この時こんな事を言い出した。

『 こんな家が見える。追い込めひっこめ 』 と 口走った。

北さんはニ、三日考えた。

そして浜口内閣のやり方は統帥権干犯だと言い出した 」

・

この統帥権干犯論は専門の憲法学者、

東京帝大の美濃部達吉博士や、京都帝大の佐々木惣一博士らから否定されたが、

新聞のセンセーショナルな報道や、政友会の内閣攻撃論にあおられて

国内は騒然とした混乱にまきこまれた。

これは浜口首相の狙撃事件に発展したばかりでなく、

軍部内に深刻な政党不信の念を植えつけ、後年の国家革新運動に走らせるひとつの誘因となる。

統帥権干犯問題は北一輝が言い出した事を知った民政党の永井柳太郎は、

この頃、外務政務次官であったが、北一輝邸にやってきて

「 北君らしくもないじゃないか、統帥権問題で若い連中を煽動しないでもらいたい 」

と、頼みこんだ。

北一輝はニヤリと笑って、得意な時によく使う べらんめえ口調でこう答えた。

「 いかにもその通り、統帥権干犯なんて、でえてい支那料理の看板みたようで面白くねえや。

けれどもな 永井君、君はモーニングなんぞ着こんで、なんだかんだと騒いでりゃ金になるが、

ロンドン軍縮では食えない将校や職工がたんと出るんだよ。

この不景気のさなかにさ、君、若い失業者の気持ちがわかるか、

これがわからんようでは真の政治はできぬ 」

傍で聞いていた寺田稲次郎によると、さすがに雄弁をもって鳴る永井柳太郎も、

言うべき言葉を失ったようにすごすごと帰って行った。

永井が帰ったあとで、北は書生に向って

「 くらげばかりいじくっている奴が悪いんだ。

ロンドン条約がこじれるのも、天皇がノロノロしているから浜口に勝手にされるんだ 」

と、吐きすてるように言った。

北一輝はよく、その筋に聞こえたら ただではすまされないような毒舌を、平気で口ばしっていた。

この統帥権干犯論はロンドン軍縮条約をさらに紛糾させ、政党と軍部の関係をいっそう危険にした。

藤井斉も五月八日の手紙で

「 軍部対政党の溝深刻化しつつあり。

只軍人中のヌエをたたき切る必要がある。

北氏は軍令部長、同次長にも会って最後の方法の処まで話したと云う。

軍令部の中には段々明らかに解って来た 」 と、述べている。

・・( みすず書房刊 『 現代史資料4 』 P 五三 リンク→ 藤井斉の同志に宛てた書簡 (2) )

・

同じ頃、北一輝邸に出入りしていた薩摩雄次が出した雑誌 『 旋風 』 に

「 国防全軍将士への訴へ 」 と題する無著名の論文が掲載された。

署名は無いが文章の癖と関係者の証言から西田税の執筆に間違いない。

冒頭に 「 国防全軍の将士奮起せよ。

諸公は明治大帝の 『 軍人に賜りたる勅諭 』 に背きてまで、議会に忠誠を誓はんとするものであるか !」

と 鋭く問いかけ

「 浜口首相は、ロンドン会議に対する重大回訓に当り、軍令部長の反対を一蹴して、

政府首脳単独の意見を発令した。

その結果は、由々敷 大なる国防不安の招来と共に、

君国存立のための至重なる統帥権干犯の大逆を惹起したのである 」

と 前置きして、浜口首相らが

「 大逆亡国的措置に自ら恥ずる所なしとする不遜の態度 」 をとるのは、

彼らの強烈な信念によるものであると述べる。

そして、その信念とは

「 国家統治の主権を議会に奪取し、確保せしむること 」 で、民政党綱紀第一に特筆されている。

「 議会中心政治の徹底を期す 」 とは、この意味に外ならない、と断定する。

だから 「 党与二百七十名の絶対多数を獲得せるを好機とし、故意に統帥府の機能を蹂躙したのだ 」

ときめさけ

「 何たる暴逆----浜口とその党与の心事行動は、正しく、明治大帝の陵墓を発あばくの大逆である 」

と 痛烈な言葉で攻撃している。

ついで国防軍の本質は 「 皇軍 」 である、とその理由を説明し

「 蛮夷の涯的に内応する政党は、今や議会主権の叛逆国旗を翻して、

暴戻の一戦を皇軍に挑いどみ 国家に挑み来った。

----桃山の陵前、靖国の社頭、神牌頻しきりに震動して、旋風を巷に捲まかんとする。

戦へ! 断乎蹶起して大逆亡国の徒を討滅せよ。 日比谷へ!日比谷へ!敵は日比谷にあり 」

と、煽動的な文章で結んでいる。

西田もこの論文がかなり反響をよんだことに多少気をよくしたとみえ、

翌年の春、日本国民党本部で小沼正や菱沼五郎たちと語り合った際

「 西田氏の話のなかには、茨木時代にみんなでまわし読みした 『 旋風 』 の話が出たり、

薩摩雄次氏の話が出たりした 」 ・・( 小沼正著 『 一殺多生 』 P 二二二 )

と、述べているのでもわかる。

・

ロンドンでは政府の回訓によって会議が進行し、( 昭和五年 ) 四月二十三日についに

日、英、米 三国間の調印が行われた。

しかし、五月二十日 この条約の調印に憤激した軍令部参謀 海軍少佐草刈英治が、

東海道を進行中の寝台列車の中で壮烈な割腹自殺をとげたことは、

時が時だけに社会に大きな衝動を与えた。

三国間に調印は行われたものの、この条約も批准を終らねば効力を発しない。

右翼陣営の反対運動は、一転して批准阻止に全力をあげることになる。

藤井斉の八月二十一日付の手紙は、

この間の北や西田の反対運動の動きを伝えているので少し長いが引用する。

「 日本の堕落は論無き処なり。在京の同志といふも局地に跼躋して蝸牛角上をなす。

多く頼む可らず。

北---西田 この一派最も本脈なり。

先の不戦条約問題以来 北---小笠原長生---東郷。

今度の海軍問題に於て

陸 第一師団長 真崎甚三郎

海 末次信正 加藤寛治

( こは積極的に革命に乗り出すことは疑問なれども軍隊の尊厳のためには政党打倒の決心はあり )

( 中略 )

而して

○○○○○○

は北、西田と会見せり。

第一師と大いによし。

一師、霞空は会見せり。

斯くて革命の不可避を此等の人々は信ぜり。

( 中略 )

西田氏等今や枢府に激励すると共に、政党政治家資本閥の罪状暴露に精進しつつあり

( 牧野の甥、一木の子、大河内正敏の子が共産党にして、宮内省内に細胞を組織しつつあること攻撃中 )

所謂怪文書は頻りに飛びつつあり。 ( 後略 )

・・( みすず書房刊 『 現代史資料4 』 P 五四 リンク→ 藤井斉の同志に宛てた書簡 (6) )

と、この頃の北や西田の動きを克明に伝えている。

この文中の伏字は当時、軍事参議官であった海軍大将伏見宮博恭王に違いあるまい。

伏見宮は東郷元帥とともに条約締結には反対であった。

一人は皇族、一人は聖将として半ば神格化された東郷の反対で海軍部内がいっそう混迷に陥ったさまが

「 岡田啓介日記 」 などでうかがえる。

皇族である伏見宮に、右翼浪人にすぎない北や西田が謁見できたのは、

おそらく東郷元帥の側近であった子爵で海軍中将の小笠原長生の手引きによるものと思われる。

西田も後年

「 海軍の小笠原長生子爵などと知己を得ましたのもこの時代であります 」

と陳述している。

小笠原は西田を随分と可愛がった様である。

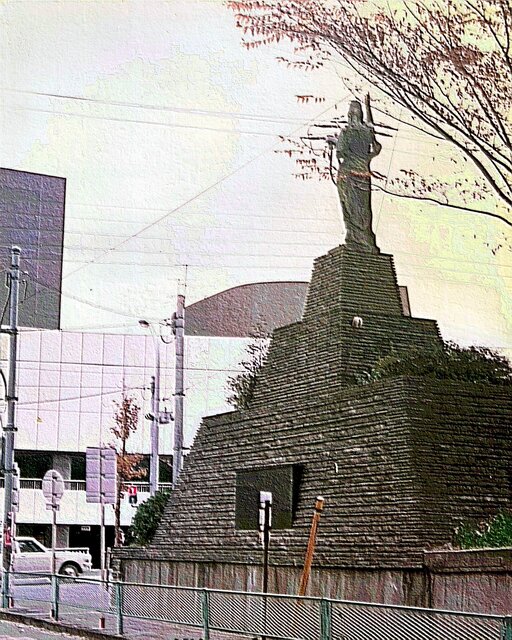

自分の守り本尊にしていた高村光雲作の朱塗りの仏像を西田に与えている程である。 ・・( 村田茂子談 ) 東郷元帥

東郷元帥  小笠原長生

小笠原長生

「 右翼思想犯罪事件の綜合的研究 」 によれば、

日本国民党の批准阻止運動を次のように記述している。

「 日本国民党に於ては昭和五年九月十日 『 亡国的海軍条約を葬れ 』 と題する檄文を作成し、

枢密顧問官、官界政界の名士、恢弘会、洋々会員等に配布し、

又 同年九月十九日附 『 祝盃而して地獄 』 と題し、政府が牧野内府、鈴木侍従長と通牒し、

枢府に対する策謀を為したる事を難詰したる檄文、

同月二十九日附 『 軍縮意図の自己暴露 』 と題した米国上院に於ける海軍軍縮問題の討論審議事項を記載したる文書、

同年十月九日附を以て、ロンドン条約に関し、最終的決定的行動に入るべく、決死隊組織を為し、

之が動員の司令を下したと宣伝した。

血盟団員小沼正、菱沼五郎、黒沢大二、川崎長光は、同党鈴木善一の勧誘に応じ、

決死隊員として、当時上京したのである 」 ・・( みすず書房刊 『 現代史資料4 』 P 五〇 )

この決死隊募集の檄文が、小沼正たちの手元にとどいたのは、昭和五年九月下旬であった。

小沼たちは二ヶ月ののち、決死隊員として上京するが、やがて職業的な愛国運動に失望する。

「 愛国運動とか右翼運動などと言ってみたところで、実態はこんなものだった。

これでは革新も革命もあったものではない 」 と 感じたと著者に述べている。

こうして日本国民党も、ロンドン条約の批准が終った頃から、しだいに生気をなくして低調となり自然消滅の道をたどる。

藤井斉の手紙に

「 日本国民党は寺田氏しつかりせず。八幡氏また金なければ働けざる人物、

西田氏手を引いてより有名無実なり。

---手を引きしは財界攪乱の怪文書事件に頭山翁がおこりしためなり。

鈴木善一君のみはしつかりし居る ( 井上日召氏下に現今在り )

内田良平翁が大日本生産党なるものを計画中、之は生産者を第一とせる党。

大本教 を土台にせむとの考、成功難からむ。

国民党はこれに合同するやも知れず。今や殆んど取るに足らず。

斯る運動は本脈にあらず、末の問題なり。

潰す方或は可ならむ、若し作るとせば西田氏を当主として表面政党、

裏面結社のものたらしめて農民労働者を団結せしむべきのみ 」 ・・( 前掲書 P 五五 リンク→ 藤井斉の同志に宛てた書簡 (6) )

これは八月二十一日の手紙であるが 結果は半年の後、藤井の予想通りになってゆく。

その頃の西田税の姿を寺田稲次郎はこう追想している。

「 その頃の西田君は、まさに国家主義運動の三昧境に入っていた。

苦労を苦労とせず、迫害や圧迫をものとも思わぬ。

運動そのものに没頭する。生命をかける。

言ってみれば三昧境というか、捨て身というか、血気旺んな頃であったが、そんな気魄で生活していた。

だから生ぬるい職業的な愛国運動家たちを軽蔑していた。

八幡君や鈴木君とは考え方も肌合いも違っていた。

日本国民党の結束が乱れたのも両者のそんな性格の違いから来たのであろう 」

・

一年ちかくも揉みに揉んだロンドン条約問題も、昭和五年十月一日 枢密院の本会議で可決された。

ついで批准書は日本郵船の氷川丸で英国に送られ、

十二月三十一日を以て効力を発生することになった。

ロンドン条約は、当時の日本の国力として英米に屈せざるを得なかった、

と 思われるが、軍部の猛反対を抑えて強引に調印した政党内閣は、愚劣な政争にあけくれる腐敗政党であった。

しかも、長い間の経済恐慌の中で窮乏にあえぐ国民をよそに、財閥の走狗となって私利私欲にふけり

政争のためには手段を選ばず、政党あって国家なき醜態を演じた。

こうした政党政治家の無自覚と驕慢は、自ら墓穴を掘る結果となる。

ロンドン条約をめぐって引き起こされた統帥権干犯問題は、

幣原の軟弱外交による満蒙問題の行詰りと重なって、革新的な青年将校の危機感を激発した。

須山幸雄 著 ( 昭和54年 ( 1979年 ) )

『 西田税 ニ ・ ニ六への軌跡 』 から