今日の日中は久しぶりの暑さが戻ってきた。しかし部屋の中は窓を閉めていても暑くはない。もう本格的な秋に入ろうとしている。

久しぶりにピアノ音楽のことを書くことにした。

ピアノの話題から遠ざかっていたが、ピアノ曲を聴いていなかったわけではなく、現在聴き比べをしている曲の演奏時間が約30分と長いため、感動する演奏を選び出すのに時間を要したからである。

このピアノ曲とはフランツ・リストの傑作「ピアノソナタ ロ短調」である。

数か月前のブログでこの曲のことをわずかに触れたが、ここにきて聴き比べした演奏がかなりの数にのぼったので、感動に値する名演を自分なりに選び出し、紹介することにした。

リストのピアノソナタロ短調を初めて聴いたのは、手元のメモ帖の記録では2013年12月14日となっている。上野の東京文化会館音楽資料室である女流ピアニストの録音を聴いたのが恐らく初めてではないかと思う。それよりも前にもしかすると、ハンガリー出身のピアニスト、ゲザ・アンダのものを聴いているかもしれないが、はっきりとした記憶がない。

いずれにしてもこの東京文化会館音楽資料室で聴かせてもらったCDの演奏に大きな衝撃を受けた。それ以来、この曲の最高の演奏を求めて今日までの間、何人もの演奏を時間を許す限り聴いてきた。

このピアノソナタは作曲者がこれまでの人生で体験し味わった様々な感情の変遷を辿り、表現したものだと感じた。恐れと平安、幸福感と絶望感、無念さと喜び、弱さと強さ、むなしさと躍動、無情と優しさ、虚構と真実、脚光と挫折、といった対立する感情が何度も交錯する。そして種々の対立感情が時系列で織りなすように互いに連関しながら描写され、最後に統合されていく過程、すなわち一人の人間の長い人生の過程で否応なしに味わった体験を表現したものではないかと感じる。つまりこの曲は「人間」という様々な感情を持つ存在をテーマとして、作曲者が実際に味わった体験をもとに描いたものではないかと思うのである。

このピアノソナタは一楽章形式を取る。何故複数の楽章に分けなかったのか。ソナタを複数の楽章に分ける場合、各楽章の曲想、形式はかなり異なるものになるのが普通である。しかしあえて一楽章にしたのは、上記の人生行路での様々な体験から味わった感情の変遷をひとつのストーリーのように表したかったからではないかと思う。

曲の出だしは、静かな2つの和音で始まる。そしてやや暗い不気味な響きを漂わせながら和音が下降していく。次にこの音型が再び繰り返されるが、最初の響きよりもさらに何か不安なものを暗示させる。

この音型は終結部直前まで、何度か現れる。つまりこの音型が作者のこの曲に込めた気持ちを最も強く集約していると思われる。

Allegro energisoに移り、一転激しく強い曲想に変化するが、この部分から次第にクレッシェンドして、フォルティシモに至るまでの弾き方でこの曲を本当に表現できる技量を持っているかどうかの分け目となるように感じる。

この部分をどんなに強く弾いても、ちゃちにしか聴こえない演奏が多い。物凄く強く鍵盤を叩いているのだけど、ピシャンといった軽い音で、凄みがないのである。この部分の低音はドスの効いた深い地の底から響いてくるような音でなければ聴くに堪えない。

軽い音は近年のピアニストの演奏に多い傾向だが、速いスピードで弾けるように鍵盤を軽く調整しているのであろうか。やたら指は回るけど、音が貧弱な奏者が多いのも気になった。

流れるようなアルペジオの後にアクセントの付いた強いユニゾンの繰り返しが現れるが、ここは指や腕の強さではなく、感情エネルギーの強さがないと十分に表現できない。

Grandiosoに移り、人生の絶頂感、華やかさを表すような力強い和音が連続するが、直後にわずかであるが翳りを垣間見せるフレーズが現れる。そしてすぐにロマンティックな甘美な旋律に移る。

人生の青春期で感じるであろう幸福感に満ちたメロディだ。しかし感傷的でもあり悩みがあることも感じられる。その甘美な表現はすぐに終わりまた翳りのようなフレーズに変わり、再度この感傷的な旋律が繰り返される。

そして美しいトリルの連続から流れるような下降、上昇音階を経て激しい、躍動するような、人生で最も充実した幸福感に向けて階段を駆け上がるようなフレーズが現れる。

この部分が、この曲の第一のキーとなる箇所だと思う。しかしこの激しく上昇するような幸福感の絶頂もすぐに綻びを感じさせるような不安、落ち目、堕落といったものに移り変わっていく。

そしてRecltativoの直前から絶望感を表現したような強い和音が打たれ、Recltativoでは聴く者に悲壮感を感じるさせるような暗いどん底にいるような曲想になる。どこまでもどこまでも地の底まで落ちていくような。

しかしこの後に、何か苦しい体験を乗り越えた時に感じるであろう、平安な気持ち、穏やかな気持ちを感じる部分に移る。そして同時に幸福感から一転どん底まで転落した時に味わった体験からくるであろう、苦しい叫びが聴こえてくる。この苦しい感情からくる葛藤との戦いの後に得られるような、非常に強い、脳を覚醒させるような、気持ちが奮い立つような、この曲の第二のキーとなる部分が現れる。この部分が作曲者の最も強い感情エネルギーが伝わる部分でもある。

恐らく人生における天国と地獄の両方を味わってきた者が達するであろう心境を表現したのではないか。少々極端な解釈かもしれないが、すくなくとも私にはそのように感じられたのである。

Allegro energisoに入り、リズムや音量が徐々に激しさを増してくる。何かに追われるような激しさだ。しかし前に出てきたような不安さ、絶望感を予感させるものではない。そしてこの激しいフレーズは長くは続かず、幸福感を感じていた時のような感情に変わる。あの冒頭のロマンティックな甘美な旋律が再現される。しかし前半部と違うのは翳りや絶望につながるような曲想に変化するのではなく、その代わりに強く前進するような非常に強い前向きな感情に移り変わっていくことである。前半部と後半部の、この心情の変化が重要なポイントである。

そして下記のフレーズによって、苦しかった時代の気持ちを再現し、感傷的になるものの、2度と転落することのない強く穏やかな気持ちを表現しながら、冒頭のフレーズを再現し、最後は静かな和音で終わる。

まさに人生体験の移り変わりとそれに伴う感情の変遷、真の幸福感に達するまでの道のりを表現したものである。

さて随分長々と言いたいことを書いてしまったが、これまでにこの曲を聴いた録音は下記となる。

アルフレッド・コルトー(1929年、スタジオ録音)

スヴァヤトスラフ・リヒテル(1965年、ライブ録音、アメリカ)

スヴァヤトスラフ・リヒテル(1965年、ライブ録音、モスクワ?)

スヴァヤトスラフ・リヒテル(1965年、ライブ録音、場所不明)※

スヴァヤトスラフ・リヒテル(1965年、ライブ録音、アメリカ)

エミール・ギレリス(1964年、スタジオ録音)

マリヤ・グリンベルク(1952年、スタジオ録音)

クリフォード・カーゾン(1963年、スタジオ録音)

マルタ・アルゲリッチ(1971年、スタジオ録音)

マウリツィオ・ポリーニ(1989年、スタジオ録音)

アニー・フィッシャー(1953年、スタジオ録音)

ホルヘ・ボレット(198?年、スタジオ録音)

ホルヘ・ボレット(1960年、スタジオ録音)※

アリシア・デ・ラローチャ(1975年、スタジオ録音)

ゲザ・アンダ(1954年、スタジオ録音)

ゲザ・アンダ(1955年、スタジオ録音)

クラウディオ・アラウ(1970年、スタジオ録音)

クラウディオ・アラウ(1982年、ライブ録音)

クラウディオ・アラウ(1968年、ライブ録音)

クラウディオ・アラウ(1977年、ライブ録音)※

クラウディオ・アラウ(1976年、ライブ録音)※

ウラジミール・ホロヴィッツ(1932年、スタジオ録音)

ウラジミール・ホロヴィッツ(1977年、ライブ録音)

ウラジミール・ホロヴィッツ(1949年、ライブ録音)※

ウラジミール・ソフロニツキー(1951年、ライブ録音)

アンドレ・ワッツ(1985年、スタジオ録音)

クリスチャン・ツィメルマン(1991年、スタジオ録音)

アルトウール・ルービンシュタイン(録音年不明、スタジオ録音)

ラザール・ベルマン(1958年、スタジオ録音)

ラザール・ベルマン(1975年、スタジオ録音)

タマーシュ・ヴァーシャリ(1959年、スタジオ録音)※

ジャン・ラフォルジュ(1957年、スタジオ録音)

シューラ・チェルカシー(1954年、スタジオ録音)※

シューラ・チェルカシー(1971年、ライブ録音)※

シューラ・チェルカシー(1985年、ライブ録音)※

アレクサンドル・ユニンスキー(1953年、スタジオ録音)※

アンドレ・ラプランテ(録音年不明、スタジオ録音)※

ユジャ・ワン(録音年不明、ライブ録音)※

レオン・フレイジャー(1959年、スタジオ録音)※

アルフレッド・ブレンデル(1951年、スタジオ録音)

ブルーノ・レオナルド・ゲルバー(1977年、スタジオ録音)

野島稔(1986年、スタジオ録音)※

シプリアン・カツァリス(1973年、ライブ録音)※

サンソン・フランソワ(1965年、ライブ録音)

シモン・グライヒー(2015年、スタジオ録音)※

※はYoutubeで聴いた演奏。

この中で最も感動した演奏で、名盤と言えるものは以下の4つであった。

まず第一は、旧ソ連のピアニスト、マリヤ・グリンベルクのものである。

最初に上野の音楽資料室で聴いて衝撃を受けたピアニストである。

1952年の演奏であるから、彼女が44歳頃の演奏であろう。技術的にも体力的にも最も充実していた頃の演奏である。Youtubeでこの曲のユジャ・ワンのライブ演奏を見たが、物凄い超絶技巧を要する曲である。この映像を見て、グリンベルクの若い頃の技巧が恐るべきものであったのが分かる。

物凄いエネルギーに満ちた演奏だ。そして音が素晴らしい。冒頭のAllegro energisoの低音の響きと、迫りくるようなエネルギーの強さは誰にも出せないであろう。

グリンベルクはある対談でこう言っている。「私は注意深く、演奏作品の全ての版本にわたる楽譜を勉強していきます。そしてそのあと実際に演奏する時には、全てを振り払うのです。」

それは譜面から頭で色々解釈して、解釈したことを演奏で実行に移すのではなく、人前で演奏するまでに、作曲者の心情と同一化するためにあらゆる努力を払い、自分の心と作曲者の心情とが融合して初めて楽器を通して表現されるものであることが音楽の本質であることをわきまえているからであろう。

楽譜をいろいろ頭で解釈して実行に移すだけの演奏はどんなに完璧な技巧、どんなに美しい音であっても、人を何度も聴かせるまでに至らない。技巧や音や解釈は手段に過ぎない。演奏家の人間性、音楽に対する感受性、人生体験の深さから来る作曲者の心情に対する理解度と、曲が表す感情との自然な一体化が、聴くものが意識していなくても強烈に心に刻みこませるのである。

第二は、フランスのピアニスト、ジャン・ラフォルジュ(jean laforge)である。

ジャン・ラフォルジュについては殆ど情報が無い。1950年代から60年代に活躍したであろうピアニストでリストのアルバムもLPで何枚か出していることから、リストの曲を得意としていたのであろう。

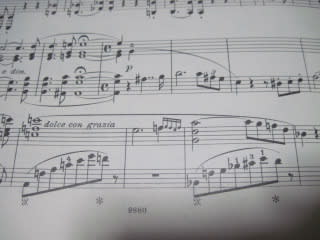

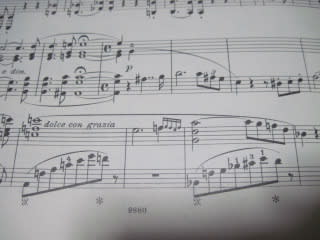

テクニックはやや甘いが音が素晴らしい。特に高音は、この音こそピアノの理想と言いたくなるような芯のある美しい音である。例えば次の箇所で出すメロディ部分の音は実に素晴らしい。心に喰い込んでくるような音だ。

音だけでなく、グリンベルクと同様、体の芯から出た演奏である。

この演奏はあるサイトからダウンロードして得たが、Youtubeでも公開されている(後日、写真のLPを入手)。

くせのある演奏であるが、作曲者を良く理解した名演である。単なる技巧だけの演奏と聴き比べるとその違いが明瞭になるであろう。

第三は誰でもが知っている、フランスのアルフレッド・コルトーである。

1929年の古い録音であるが、音は古い割にはそう悪くない。一発録りなので破綻が随所にあるが、そんなことは全然関係が無いくらい骨格の太い演奏だ。驚いたのは、下記の部分の低音の響き。こんな響きをピアノで出せるのであろうか。

コルトーの録音で強く印象に残っているのは、フランクの「前奏曲、コラールとフーガ」である。この演奏もSPレコード時代の破綻のある演奏であるが、この曲のどの演奏よりも強く心に残る演奏であった。

コルトーはロマンティシズムの強い表現をするが、感情を誇張することなく、極めて自然な音楽の流れを作る。

感情を誇張するとは、人の意識の入った作為的なものである。その感情により聴き手の気持ちを惹きたいということであり、野心的な演奏でもある。ここが自然な感情の流れに従った演奏と全く異なるわけであり、逆に言えば、作曲者の心情に同一化できれば、その演奏は必然的に自然な感情の流れに従うことができるということであろうか。

第四はスペインのピアニスト、アリシア・デ・ラローチャである。恐らくラローチャが最盛期の頃、50歳代前半の頃の録音であろう。

ラローチャはスペインものの第一人者と言われ、モーツァルトのピアノ曲などの録音もあるが、リストのピアノソナタの録音を見つけた時はこんな曲も弾くのかと、意外感を感じた。

聴く前はあまり期待しなかったが、結果は素晴らしい演奏であった。音はグリンベルグほどの力強さ、ラフォルジュほどの音の芯の強さはやや欠けるが、感情表現の繊細さは抜きん出ている。とくに下記のクライマックスの部分などは震えてくるほどだ。

同じ女性ピアニストでもグリンベルクとは対照的な演奏である。グリンベルクが男性的だとすればラローチャは女声的な表現である。この2人の奏者の演奏を聴き比べてみるのも面白い。

なお、この4人の奏者に共通しているのは、人が評価しようがしまいが、これが自分のたどり着いた演奏なんだ、という強い確信、信念を感じることである。聴衆がどう反応するかなど全く恐れていないことである。

このリストのピアノソナタは聴き始めた頃、意外に録音が少ないと思ったが、それは有名な世界的ピアニストの中でも録音を残した人が限られていたということだろう。奏者を選ぶ曲だと思う。

しかし後でYoutubeでこの曲を検索したら、かなりの数を聴くことできた。テクニックの完璧さが際立っている奏者の再生回数が多いようであるが、再生回数が少なくてもいい演奏はある。

有名な演奏家の演奏だけが素晴らしいとは感じない。名高い評論家が推薦する録音が感動に値するとは限らない。結局、その演奏から自分が何を感じるかである。自分が気に入った曲は、出来るだけ多くの演奏を聴いて、生涯何度でも聴き続けられるような演奏に出会った時の嬉しさは格別のものである。

【追記201910182321】

その後鑑賞したピアニストの録音を追記した。

ブルーノ・レオナルド・ゲルバー(1977年、スタジオ録音)

野島稔(1986年、スタジオ録音)※

シプリアン・カツァリス(1973年、ライブ録音)※

サンソン・フランソワ(1965年、ライブ録音)

フランソワの演奏は非常に個性的。

他のピアニストの演奏とは一線を画している。

聴き手を選ぶであろうが、私は心に残る深い演奏だと評価する。

【追記202003102138】

シモン・グライヒー(2015年、スタジオ録音)を追加。

レバノンとメキシコの血を引くピアニストで、パリで活動。フォーレ弾きのジャン・フィリップ・コラールのマスター・クラスに参加。

久しぶりにピアノ音楽のことを書くことにした。

ピアノの話題から遠ざかっていたが、ピアノ曲を聴いていなかったわけではなく、現在聴き比べをしている曲の演奏時間が約30分と長いため、感動する演奏を選び出すのに時間を要したからである。

このピアノ曲とはフランツ・リストの傑作「ピアノソナタ ロ短調」である。

数か月前のブログでこの曲のことをわずかに触れたが、ここにきて聴き比べした演奏がかなりの数にのぼったので、感動に値する名演を自分なりに選び出し、紹介することにした。

リストのピアノソナタロ短調を初めて聴いたのは、手元のメモ帖の記録では2013年12月14日となっている。上野の東京文化会館音楽資料室である女流ピアニストの録音を聴いたのが恐らく初めてではないかと思う。それよりも前にもしかすると、ハンガリー出身のピアニスト、ゲザ・アンダのものを聴いているかもしれないが、はっきりとした記憶がない。

いずれにしてもこの東京文化会館音楽資料室で聴かせてもらったCDの演奏に大きな衝撃を受けた。それ以来、この曲の最高の演奏を求めて今日までの間、何人もの演奏を時間を許す限り聴いてきた。

このピアノソナタは作曲者がこれまでの人生で体験し味わった様々な感情の変遷を辿り、表現したものだと感じた。恐れと平安、幸福感と絶望感、無念さと喜び、弱さと強さ、むなしさと躍動、無情と優しさ、虚構と真実、脚光と挫折、といった対立する感情が何度も交錯する。そして種々の対立感情が時系列で織りなすように互いに連関しながら描写され、最後に統合されていく過程、すなわち一人の人間の長い人生の過程で否応なしに味わった体験を表現したものではないかと感じる。つまりこの曲は「人間」という様々な感情を持つ存在をテーマとして、作曲者が実際に味わった体験をもとに描いたものではないかと思うのである。

このピアノソナタは一楽章形式を取る。何故複数の楽章に分けなかったのか。ソナタを複数の楽章に分ける場合、各楽章の曲想、形式はかなり異なるものになるのが普通である。しかしあえて一楽章にしたのは、上記の人生行路での様々な体験から味わった感情の変遷をひとつのストーリーのように表したかったからではないかと思う。

曲の出だしは、静かな2つの和音で始まる。そしてやや暗い不気味な響きを漂わせながら和音が下降していく。次にこの音型が再び繰り返されるが、最初の響きよりもさらに何か不安なものを暗示させる。

この音型は終結部直前まで、何度か現れる。つまりこの音型が作者のこの曲に込めた気持ちを最も強く集約していると思われる。

Allegro energisoに移り、一転激しく強い曲想に変化するが、この部分から次第にクレッシェンドして、フォルティシモに至るまでの弾き方でこの曲を本当に表現できる技量を持っているかどうかの分け目となるように感じる。

この部分をどんなに強く弾いても、ちゃちにしか聴こえない演奏が多い。物凄く強く鍵盤を叩いているのだけど、ピシャンといった軽い音で、凄みがないのである。この部分の低音はドスの効いた深い地の底から響いてくるような音でなければ聴くに堪えない。

軽い音は近年のピアニストの演奏に多い傾向だが、速いスピードで弾けるように鍵盤を軽く調整しているのであろうか。やたら指は回るけど、音が貧弱な奏者が多いのも気になった。

流れるようなアルペジオの後にアクセントの付いた強いユニゾンの繰り返しが現れるが、ここは指や腕の強さではなく、感情エネルギーの強さがないと十分に表現できない。

Grandiosoに移り、人生の絶頂感、華やかさを表すような力強い和音が連続するが、直後にわずかであるが翳りを垣間見せるフレーズが現れる。そしてすぐにロマンティックな甘美な旋律に移る。

人生の青春期で感じるであろう幸福感に満ちたメロディだ。しかし感傷的でもあり悩みがあることも感じられる。その甘美な表現はすぐに終わりまた翳りのようなフレーズに変わり、再度この感傷的な旋律が繰り返される。

そして美しいトリルの連続から流れるような下降、上昇音階を経て激しい、躍動するような、人生で最も充実した幸福感に向けて階段を駆け上がるようなフレーズが現れる。

この部分が、この曲の第一のキーとなる箇所だと思う。しかしこの激しく上昇するような幸福感の絶頂もすぐに綻びを感じさせるような不安、落ち目、堕落といったものに移り変わっていく。

そしてRecltativoの直前から絶望感を表現したような強い和音が打たれ、Recltativoでは聴く者に悲壮感を感じるさせるような暗いどん底にいるような曲想になる。どこまでもどこまでも地の底まで落ちていくような。

しかしこの後に、何か苦しい体験を乗り越えた時に感じるであろう、平安な気持ち、穏やかな気持ちを感じる部分に移る。そして同時に幸福感から一転どん底まで転落した時に味わった体験からくるであろう、苦しい叫びが聴こえてくる。この苦しい感情からくる葛藤との戦いの後に得られるような、非常に強い、脳を覚醒させるような、気持ちが奮い立つような、この曲の第二のキーとなる部分が現れる。この部分が作曲者の最も強い感情エネルギーが伝わる部分でもある。

恐らく人生における天国と地獄の両方を味わってきた者が達するであろう心境を表現したのではないか。少々極端な解釈かもしれないが、すくなくとも私にはそのように感じられたのである。

Allegro energisoに入り、リズムや音量が徐々に激しさを増してくる。何かに追われるような激しさだ。しかし前に出てきたような不安さ、絶望感を予感させるものではない。そしてこの激しいフレーズは長くは続かず、幸福感を感じていた時のような感情に変わる。あの冒頭のロマンティックな甘美な旋律が再現される。しかし前半部と違うのは翳りや絶望につながるような曲想に変化するのではなく、その代わりに強く前進するような非常に強い前向きな感情に移り変わっていくことである。前半部と後半部の、この心情の変化が重要なポイントである。

そして下記のフレーズによって、苦しかった時代の気持ちを再現し、感傷的になるものの、2度と転落することのない強く穏やかな気持ちを表現しながら、冒頭のフレーズを再現し、最後は静かな和音で終わる。

まさに人生体験の移り変わりとそれに伴う感情の変遷、真の幸福感に達するまでの道のりを表現したものである。

さて随分長々と言いたいことを書いてしまったが、これまでにこの曲を聴いた録音は下記となる。

アルフレッド・コルトー(1929年、スタジオ録音)

スヴァヤトスラフ・リヒテル(1965年、ライブ録音、アメリカ)

スヴァヤトスラフ・リヒテル(1965年、ライブ録音、モスクワ?)

スヴァヤトスラフ・リヒテル(1965年、ライブ録音、場所不明)※

スヴァヤトスラフ・リヒテル(1965年、ライブ録音、アメリカ)

エミール・ギレリス(1964年、スタジオ録音)

マリヤ・グリンベルク(1952年、スタジオ録音)

クリフォード・カーゾン(1963年、スタジオ録音)

マルタ・アルゲリッチ(1971年、スタジオ録音)

マウリツィオ・ポリーニ(1989年、スタジオ録音)

アニー・フィッシャー(1953年、スタジオ録音)

ホルヘ・ボレット(198?年、スタジオ録音)

ホルヘ・ボレット(1960年、スタジオ録音)※

アリシア・デ・ラローチャ(1975年、スタジオ録音)

ゲザ・アンダ(1954年、スタジオ録音)

ゲザ・アンダ(1955年、スタジオ録音)

クラウディオ・アラウ(1970年、スタジオ録音)

クラウディオ・アラウ(1982年、ライブ録音)

クラウディオ・アラウ(1968年、ライブ録音)

クラウディオ・アラウ(1977年、ライブ録音)※

クラウディオ・アラウ(1976年、ライブ録音)※

ウラジミール・ホロヴィッツ(1932年、スタジオ録音)

ウラジミール・ホロヴィッツ(1977年、ライブ録音)

ウラジミール・ホロヴィッツ(1949年、ライブ録音)※

ウラジミール・ソフロニツキー(1951年、ライブ録音)

アンドレ・ワッツ(1985年、スタジオ録音)

クリスチャン・ツィメルマン(1991年、スタジオ録音)

アルトウール・ルービンシュタイン(録音年不明、スタジオ録音)

ラザール・ベルマン(1958年、スタジオ録音)

ラザール・ベルマン(1975年、スタジオ録音)

タマーシュ・ヴァーシャリ(1959年、スタジオ録音)※

ジャン・ラフォルジュ(1957年、スタジオ録音)

シューラ・チェルカシー(1954年、スタジオ録音)※

シューラ・チェルカシー(1971年、ライブ録音)※

シューラ・チェルカシー(1985年、ライブ録音)※

アレクサンドル・ユニンスキー(1953年、スタジオ録音)※

アンドレ・ラプランテ(録音年不明、スタジオ録音)※

ユジャ・ワン(録音年不明、ライブ録音)※

レオン・フレイジャー(1959年、スタジオ録音)※

アルフレッド・ブレンデル(1951年、スタジオ録音)

ブルーノ・レオナルド・ゲルバー(1977年、スタジオ録音)

野島稔(1986年、スタジオ録音)※

シプリアン・カツァリス(1973年、ライブ録音)※

サンソン・フランソワ(1965年、ライブ録音)

シモン・グライヒー(2015年、スタジオ録音)※

※はYoutubeで聴いた演奏。

この中で最も感動した演奏で、名盤と言えるものは以下の4つであった。

まず第一は、旧ソ連のピアニスト、マリヤ・グリンベルクのものである。

最初に上野の音楽資料室で聴いて衝撃を受けたピアニストである。

1952年の演奏であるから、彼女が44歳頃の演奏であろう。技術的にも体力的にも最も充実していた頃の演奏である。Youtubeでこの曲のユジャ・ワンのライブ演奏を見たが、物凄い超絶技巧を要する曲である。この映像を見て、グリンベルクの若い頃の技巧が恐るべきものであったのが分かる。

物凄いエネルギーに満ちた演奏だ。そして音が素晴らしい。冒頭のAllegro energisoの低音の響きと、迫りくるようなエネルギーの強さは誰にも出せないであろう。

グリンベルクはある対談でこう言っている。「私は注意深く、演奏作品の全ての版本にわたる楽譜を勉強していきます。そしてそのあと実際に演奏する時には、全てを振り払うのです。」

それは譜面から頭で色々解釈して、解釈したことを演奏で実行に移すのではなく、人前で演奏するまでに、作曲者の心情と同一化するためにあらゆる努力を払い、自分の心と作曲者の心情とが融合して初めて楽器を通して表現されるものであることが音楽の本質であることをわきまえているからであろう。

楽譜をいろいろ頭で解釈して実行に移すだけの演奏はどんなに完璧な技巧、どんなに美しい音であっても、人を何度も聴かせるまでに至らない。技巧や音や解釈は手段に過ぎない。演奏家の人間性、音楽に対する感受性、人生体験の深さから来る作曲者の心情に対する理解度と、曲が表す感情との自然な一体化が、聴くものが意識していなくても強烈に心に刻みこませるのである。

第二は、フランスのピアニスト、ジャン・ラフォルジュ(jean laforge)である。

ジャン・ラフォルジュについては殆ど情報が無い。1950年代から60年代に活躍したであろうピアニストでリストのアルバムもLPで何枚か出していることから、リストの曲を得意としていたのであろう。

テクニックはやや甘いが音が素晴らしい。特に高音は、この音こそピアノの理想と言いたくなるような芯のある美しい音である。例えば次の箇所で出すメロディ部分の音は実に素晴らしい。心に喰い込んでくるような音だ。

音だけでなく、グリンベルクと同様、体の芯から出た演奏である。

この演奏はあるサイトからダウンロードして得たが、Youtubeでも公開されている(後日、写真のLPを入手)。

くせのある演奏であるが、作曲者を良く理解した名演である。単なる技巧だけの演奏と聴き比べるとその違いが明瞭になるであろう。

第三は誰でもが知っている、フランスのアルフレッド・コルトーである。

1929年の古い録音であるが、音は古い割にはそう悪くない。一発録りなので破綻が随所にあるが、そんなことは全然関係が無いくらい骨格の太い演奏だ。驚いたのは、下記の部分の低音の響き。こんな響きをピアノで出せるのであろうか。

コルトーの録音で強く印象に残っているのは、フランクの「前奏曲、コラールとフーガ」である。この演奏もSPレコード時代の破綻のある演奏であるが、この曲のどの演奏よりも強く心に残る演奏であった。

コルトーはロマンティシズムの強い表現をするが、感情を誇張することなく、極めて自然な音楽の流れを作る。

感情を誇張するとは、人の意識の入った作為的なものである。その感情により聴き手の気持ちを惹きたいということであり、野心的な演奏でもある。ここが自然な感情の流れに従った演奏と全く異なるわけであり、逆に言えば、作曲者の心情に同一化できれば、その演奏は必然的に自然な感情の流れに従うことができるということであろうか。

第四はスペインのピアニスト、アリシア・デ・ラローチャである。恐らくラローチャが最盛期の頃、50歳代前半の頃の録音であろう。

ラローチャはスペインものの第一人者と言われ、モーツァルトのピアノ曲などの録音もあるが、リストのピアノソナタの録音を見つけた時はこんな曲も弾くのかと、意外感を感じた。

聴く前はあまり期待しなかったが、結果は素晴らしい演奏であった。音はグリンベルグほどの力強さ、ラフォルジュほどの音の芯の強さはやや欠けるが、感情表現の繊細さは抜きん出ている。とくに下記のクライマックスの部分などは震えてくるほどだ。

同じ女性ピアニストでもグリンベルクとは対照的な演奏である。グリンベルクが男性的だとすればラローチャは女声的な表現である。この2人の奏者の演奏を聴き比べてみるのも面白い。

なお、この4人の奏者に共通しているのは、人が評価しようがしまいが、これが自分のたどり着いた演奏なんだ、という強い確信、信念を感じることである。聴衆がどう反応するかなど全く恐れていないことである。

このリストのピアノソナタは聴き始めた頃、意外に録音が少ないと思ったが、それは有名な世界的ピアニストの中でも録音を残した人が限られていたということだろう。奏者を選ぶ曲だと思う。

しかし後でYoutubeでこの曲を検索したら、かなりの数を聴くことできた。テクニックの完璧さが際立っている奏者の再生回数が多いようであるが、再生回数が少なくてもいい演奏はある。

有名な演奏家の演奏だけが素晴らしいとは感じない。名高い評論家が推薦する録音が感動に値するとは限らない。結局、その演奏から自分が何を感じるかである。自分が気に入った曲は、出来るだけ多くの演奏を聴いて、生涯何度でも聴き続けられるような演奏に出会った時の嬉しさは格別のものである。

【追記201910182321】

その後鑑賞したピアニストの録音を追記した。

ブルーノ・レオナルド・ゲルバー(1977年、スタジオ録音)

野島稔(1986年、スタジオ録音)※

シプリアン・カツァリス(1973年、ライブ録音)※

サンソン・フランソワ(1965年、ライブ録音)

フランソワの演奏は非常に個性的。

他のピアニストの演奏とは一線を画している。

聴き手を選ぶであろうが、私は心に残る深い演奏だと評価する。

【追記202003102138】

シモン・グライヒー(2015年、スタジオ録音)を追加。

レバノンとメキシコの血を引くピアニストで、パリで活動。フォーレ弾きのジャン・フィリップ・コラールのマスター・クラスに参加。