昨日は千葉マンドリンクラブの合奏練習だった。

今年の定期演奏会の曲目も全体的に難しいなと感じたが、その中で1曲、私にとってはとても印象に残っていた曲があった。

藤掛廣幸作曲「星空のコンチェルト」(1996年)

この曲を初めて聴いたのはいつだっただろう。

2000年を過ぎたあたりだろう。Windows95搭載の中古パソコンを買ってインターネットを初めて間もない頃だったと思う。

多分、この頃何故かマンドリンオーケストラ曲を聴きたくなって学生時代に演奏した藤掛廣幸さんの懐かしい曲がCDで売っていないか探していたのだと思う。

当時はまだYoutubeも無く、商業録音として市販されていたマンドリンオーケストラ曲のCDと言えば、フォンテックから出ていた鈴木静一作品集とどこかの団体による演奏で、アマディの海の組曲か東洋の印象第2組曲のどちらかが収録されたCDくらいしか販売されていなかった。

この時ネットで藤掛氏の事務所のホームページにたどり着くことが出来たのである。

そしてこのサイトから藤掛氏の曲の録音CDを購入出来ることを知り、何枚かのCDを注文したのだった。

このCDとの出会いはとても大きな影響をもたらしたと思う。

私の学生時代と言えば、定期演奏会のメイン曲は鈴木静一、藤掛廣幸、熊谷賢一の3氏の曲であった。

藤掛氏の曲は下記の曲を演奏した。

・マンドリンオーケストラのための「じょんがら」

・スタバートマーテル

・パストラルファンタジー

・グランドシャコンヌ

藤掛氏から購入したCDの中には「じょんがら」は入っていなかったが、それ以外の3曲は収録されていた。

とくに「スタバートマーテル」の演奏がすごかった。この曲を夜のしじまの中で何度聴いただろう。

藤掛廣幸の最高傑作であり、マンドリンオーケストラ曲屈指の名曲と言っても過言ではないと私は思っている。

「星空のコンチェルト」は1996年の作曲なので学生時代に演奏することはなかったが、購入したCDで初めて聴くことになった。

初めて聴いたとき、それは私がまだ30代後半の頃であったが、あまりにも美しい旋律に釘付けになった記憶がある。

そしてそれ以来この冒頭の部分を繰り返し繰り返し何度も再生して聴いたのだ。

なんとも言えない美しさだ。マンドリンのハーモニーが織りなす美しさの極致を聴くことが出来る。

しかしこれほど「悲しさ」と「美しさ」が渾然一体となった旋律を聴いたことは殆どない。

この旋律、これは私の勝手な想像なのであるが、藤掛氏が住み込みで新聞配達をしながら過ごした苦学生の時代にきっと感じていたに違いない感情が潜在的にあるのではないかと。1960年代後半から1970年代始め頃のあの時代に確かに感じられていたものが伝わってくるのである。

昨日の千葉マンドリンクラブの合奏練習でこの曲の冒頭の旋律を久しぶりに聴いたのだが、やはり心が揺さぶられるものがあった。

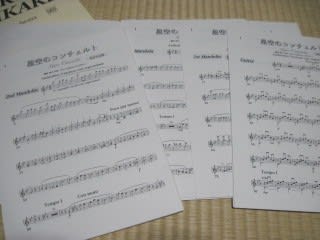

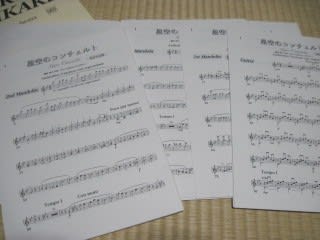

今日、家の書棚を探してみたら、恐らく10年以上前に買ったであろう、「星空のコンチェルト」のスコアとパート譜一式が出てきた。

多分この曲を弾いてみたくて買ったんだな。

この時、よく聴いていたのが下記Youtubeの演奏。人数は少ないけどても上手い。感情表現もハイレベルだと思う。

藤掛 廣幸 - 星空のコンチェルト

蛇足だけど、今日見つけた「星空のコンチェルト」のパート譜から冒頭の旋律の部分をギターで弾いてみた。

「星空のコンチェルト」の冒頭の旋律をギターで弾く 2025年3月2日夜

今年の定期演奏会の曲目も全体的に難しいなと感じたが、その中で1曲、私にとってはとても印象に残っていた曲があった。

藤掛廣幸作曲「星空のコンチェルト」(1996年)

この曲を初めて聴いたのはいつだっただろう。

2000年を過ぎたあたりだろう。Windows95搭載の中古パソコンを買ってインターネットを初めて間もない頃だったと思う。

多分、この頃何故かマンドリンオーケストラ曲を聴きたくなって学生時代に演奏した藤掛廣幸さんの懐かしい曲がCDで売っていないか探していたのだと思う。

当時はまだYoutubeも無く、商業録音として市販されていたマンドリンオーケストラ曲のCDと言えば、フォンテックから出ていた鈴木静一作品集とどこかの団体による演奏で、アマディの海の組曲か東洋の印象第2組曲のどちらかが収録されたCDくらいしか販売されていなかった。

この時ネットで藤掛氏の事務所のホームページにたどり着くことが出来たのである。

そしてこのサイトから藤掛氏の曲の録音CDを購入出来ることを知り、何枚かのCDを注文したのだった。

このCDとの出会いはとても大きな影響をもたらしたと思う。

私の学生時代と言えば、定期演奏会のメイン曲は鈴木静一、藤掛廣幸、熊谷賢一の3氏の曲であった。

藤掛氏の曲は下記の曲を演奏した。

・マンドリンオーケストラのための「じょんがら」

・スタバートマーテル

・パストラルファンタジー

・グランドシャコンヌ

藤掛氏から購入したCDの中には「じょんがら」は入っていなかったが、それ以外の3曲は収録されていた。

とくに「スタバートマーテル」の演奏がすごかった。この曲を夜のしじまの中で何度聴いただろう。

藤掛廣幸の最高傑作であり、マンドリンオーケストラ曲屈指の名曲と言っても過言ではないと私は思っている。

「星空のコンチェルト」は1996年の作曲なので学生時代に演奏することはなかったが、購入したCDで初めて聴くことになった。

初めて聴いたとき、それは私がまだ30代後半の頃であったが、あまりにも美しい旋律に釘付けになった記憶がある。

そしてそれ以来この冒頭の部分を繰り返し繰り返し何度も再生して聴いたのだ。

なんとも言えない美しさだ。マンドリンのハーモニーが織りなす美しさの極致を聴くことが出来る。

しかしこれほど「悲しさ」と「美しさ」が渾然一体となった旋律を聴いたことは殆どない。

この旋律、これは私の勝手な想像なのであるが、藤掛氏が住み込みで新聞配達をしながら過ごした苦学生の時代にきっと感じていたに違いない感情が潜在的にあるのではないかと。1960年代後半から1970年代始め頃のあの時代に確かに感じられていたものが伝わってくるのである。

昨日の千葉マンドリンクラブの合奏練習でこの曲の冒頭の旋律を久しぶりに聴いたのだが、やはり心が揺さぶられるものがあった。

今日、家の書棚を探してみたら、恐らく10年以上前に買ったであろう、「星空のコンチェルト」のスコアとパート譜一式が出てきた。

多分この曲を弾いてみたくて買ったんだな。

この時、よく聴いていたのが下記Youtubeの演奏。人数は少ないけどても上手い。感情表現もハイレベルだと思う。

藤掛 廣幸 - 星空のコンチェルト

蛇足だけど、今日見つけた「星空のコンチェルト」のパート譜から冒頭の旋律の部分をギターで弾いてみた。

「星空のコンチェルト」の冒頭の旋律をギターで弾く 2025年3月2日夜