波風さんのコメントを読み、「ジョルテ?」と思い、調べてみた。なるほど、こういう便利な物も・・・。波風さんは、凡師の大先輩なのだが、凡師よりもディジタル通。うーむ、今度「ジョルテ」についても詳しく聞いてみねば・・・。

波風さんのコメントを読み、「ジョルテ?」と思い、調べてみた。なるほど、こういう便利な物も・・・。波風さんは、凡師の大先輩なのだが、凡師よりもディジタル通。うーむ、今度「ジョルテ」についても詳しく聞いてみねば・・・。 通常業務に加え会議が増えるこの時期。上手に「時間」と「これぐらいで!」を使いこなしたい。最近(年齢とともに?)「頭の中のイメージ」と「実体像」とのズレが大きくなってきたように感じる。「イメージ化」を“改低”するのか、「生み出される実態」の引き上げ方を考えるのか・・・。いずれにしても、自分自身がよく見えていない気がする。『“忙しい”とは“心を無くす”と書くんだよ』と聞いたことがある。確かに。でも、“心を無にして動く”「無心」もある。 昨日、息子と一緒に地元のイベント「ありがとう祭」に。東日本大震災で亡くなった方々にお祈りをしてきた。仙台の友人、大越桂さんの詩「ありがとうの行き先」も掲示されていて、懐かしさが。これも何かの縁。久しぶりにハガキを書いてみたい。

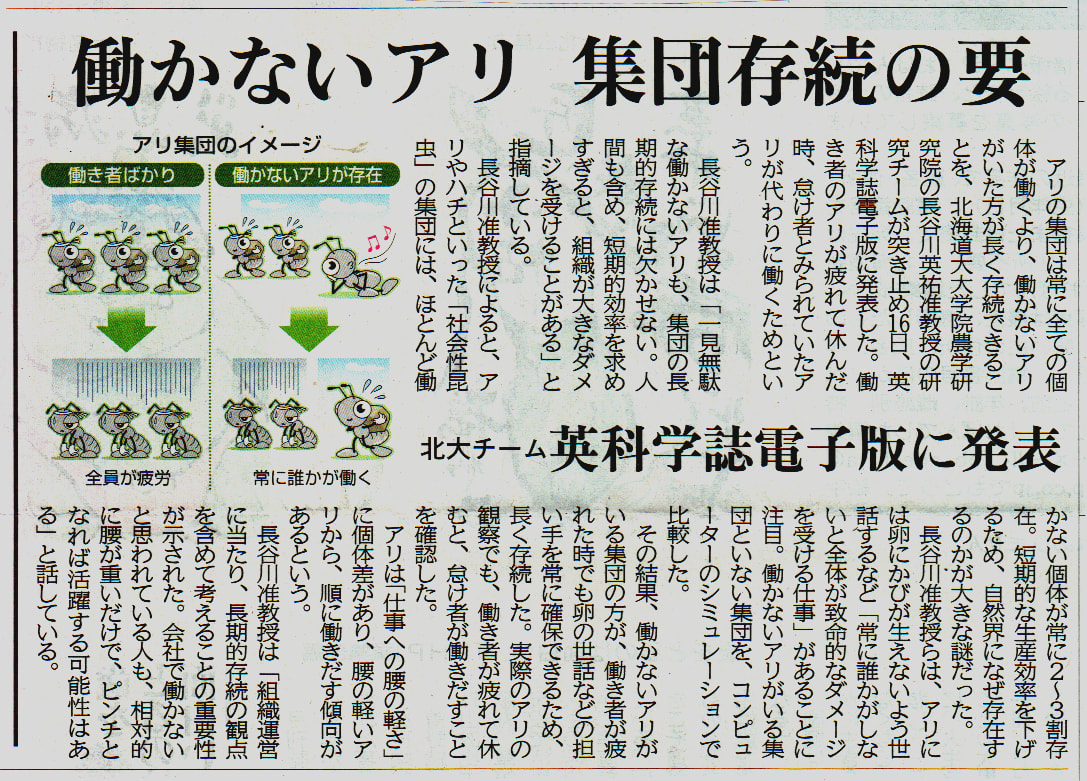

くのは、『働き者』と『働かない者』の関係。働き者が疲れたら、怠け者が働きだすとあるが、(1)働き者が疲労回復したら怠け者はどうなるのか?(2)働き者と怠け者の報酬(例えば餌の質や量)に差はないのか?(3)普段、互いのことをどう思っているのか▲「蟻は『仕事への腰の軽さ』に個体差」で笑う。波風君は、重い腰の『個体』としてこの生を授かった気がする。蟻に学ぶのは、周りの疲れを敏感に察知できること、それでは始めるかと腰を上げること。

くのは、『働き者』と『働かない者』の関係。働き者が疲れたら、怠け者が働きだすとあるが、(1)働き者が疲労回復したら怠け者はどうなるのか?(2)働き者と怠け者の報酬(例えば餌の質や量)に差はないのか?(3)普段、互いのことをどう思っているのか▲「蟻は『仕事への腰の軽さ』に個体差」で笑う。波風君は、重い腰の『個体』としてこの生を授かった気がする。蟻に学ぶのは、周りの疲れを敏感に察知できること、それでは始めるかと腰を上げること。  「働き者」とか「協力」の言葉で、そんなようなことを少し前に誰かと話したのを思い出した。ここに書くと長くなるから公式裏ブログ「波風食堂、準備中です

「働き者」とか「協力」の言葉で、そんなようなことを少し前に誰かと話したのを思い出した。ここに書くと長くなるから公式裏ブログ「波風食堂、準備中です