ウッドデッキが完成!まではなんとなく達成感がありますが・・・・ここからが正念場

この体験を通して[木もちeデッキ一般化プロジェクト]に向けて

資料製作をしています。

といっても 資料製作は中盤に入り・・・ブログ入力が滞っています 。

。

こういう地味な作業こそ、記録に残していかないと

______________________________

このウッドデッキ解体→作製を通して、インターン生が学んだコト

______________________________

空間全体をみる力

空間全体をみる力

施主さんの要望を寸法に落とし込む力

施主さんの要望を寸法に落とし込む力

ひとつひとつの工程をキチンと仕上げること

ひとつひとつの工程をキチンと仕上げること

工程の段取りをつける

工程の段取りをつける

間違えたら、すぐに軌道修正する

間違えたら、すぐに軌道修正する

支えていただいた人達と良好なコミュニケーションをとる

支えていただいた人達と良好なコミュニケーションをとる

他 様々な工程を体験したと思います。

また解体を通して

「無垢材+無公害塗料のウッドデッキは、工法を伝えないといけない」

ということが分かったと思います。

ただ事務的に見積もりをしていても売れません

________________________________________________________________________________

同時にインターン生が「ウッドデッキ解体→ウッドデッキ製作」という体験を通して

小川社にとっても資料として保存しなくてはいけない

内容がたくさんあります。具体例をあげると・・・・

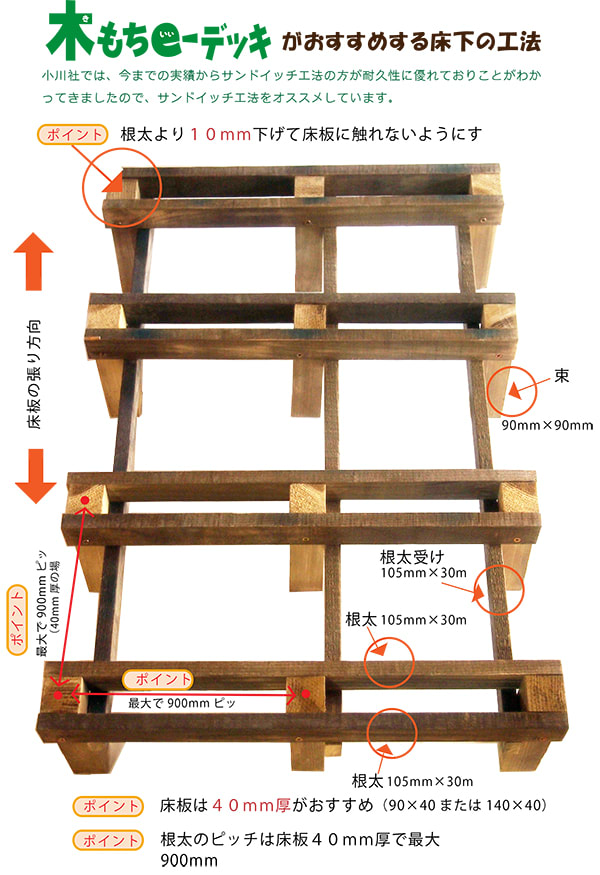

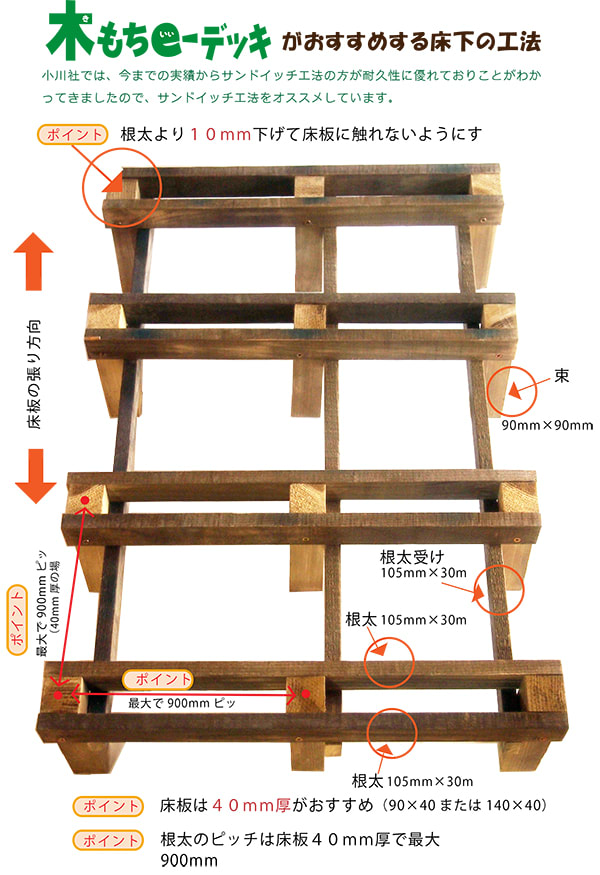

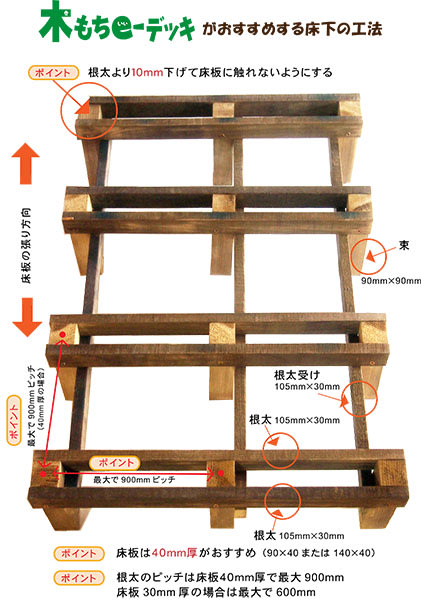

長持ちするためには床下の構造が大切

長持ちするためには床下の構造が大切

→過去にサンドイッチ工法ではクレームの事例が無い

しかし・・・ サンドイッチ工法は外構屋さんの間でしか、知られていない。

サンドイッチ工法は外構屋さんの間でしか、知られていない。

「デッキの工法としてはメジャーな工法だけど、デッキに深く携わってない人からみるとマイナーなものとして映る」

→ウッドデッキは家をつくる考え方とは全く異なる。基本的に施主様が修繕しながら長持ちさせるモノ

→ウッドデッキを実際につくるのは大工さんが多い

→大工さんにサンドイッチ工法を認めてもらい、実践していただきたい

→施主様にD.I.Yの考え方をわかりやすく伝達する必要性がある。

「修繕≒めんどくさい」ではなくD.I.Yの楽しみ伝える。

__________________________

「伝える」&「売る」とは、どういうことか?????

__________________________

インターン生の毛受君はかなり試行錯誤しています。

売りあげを伸ばすだけが売り方ではありません。

商品に対しキチンとわかりやすくお伝えすることにより

顧客満足度が高まる。満足度高まった結果、売上を伸ばしていかないと、経営は成り立ちません

どのような伝え方で、伝えていけばいいのでしょうか・・・・。

毛受君!よーく思い出して。ウッドデッキ解体→作成の工程で学んだことを

今度は資料製作に置き換えるだけです!!

さて・・・前置きが長くなりました 毛受惇君日報より一部抜粋してお届けします。

毛受惇君日報より一部抜粋してお届けします。

=====================================

愛知大学経営学部一年 毛受惇(めんじょう・あつし)3月11日の日報より

■18:00-19:30 Kさんと対談■→→→

Kさんと裕二さんの対談を見学させていただきました。

話していた内容は販売する上で

お客様にもっと木もちe-デッキを知ってもらうための勉強会みたいなものでした。

木もちe-デッキそのものについて、施工上の注意、お手入れの方法などをお話ししていました。

その中でも一番首をかしげていたのが、サンドイッチ工法についてでした。

裕二さん曰く、

「デッキの工法としてはメジャーな方だけど、

デッキに深く携わってない人からみるとマイナーなものとして映る」そうです

▲裕二さんが説明をする際に役に立ったものが、自分がサンドイッチ工法で作った土台の写真です。

真上からの写真で、根太のピッチがどのくらいとってあるか、

斜め上からの写真で、束と根太が5mm~20mm程空いているというものを

はっきりイメージしていただくことが出来たはずです。

その後、担当者さんから面白い提案がありました。何か新し伝え方ができそうです。

■11:30-17:00 移動■→→→

車で移動中の車内で裕二さんに「クレーム」について質問しました。

クレームで一番多いのは「木が腐った」だそうです。

原因は大引き工法で作ったのものが大半を占めるらしいです。

他には床板が30厚のため、腐りやすいとか、幕板を張ってしまっているケースもあるそうです。

ここで気づいた点がありました。

お客様(工務店、一般の方ともに)が一番気にするのが『コスト』だそうです。

お客様(工務店、一般の方ともに)が一番気にするのが『コスト』だそうです。

コストを抑えたいために上のような原因を引き起こしている可能性はあると言えます。

床板 幅105mm×厚30mmは束(根太)のピッチが600mmなのに対して、

床板 幅90mm×厚40mmはピッチが900mmまで大丈夫です。

このことを考慮すると材料費を削りたいお客様に対して、

ピッチが短い105mm×30mmを床板に使うと、一番価格が高い90mm×90mm角が多くいります。

90mm×40mmを床板に使うのとさほどお値段は変わらなくなります。

床板の腐朽に関することも、上記を考慮して値段の差があまりなあのであれば、

床板は30厚より40厚の方が耐久性があるし、10mm違うだけで腐朽率もかなり違ってきます。

大引き工法を用いている工務店さんが多いのは、家を作る工法が大引き工法だからだそうです。

そのためデッキも同じ要領で作ってしまうという事態になっています。

この点は工務店さんに訴えかけるか、一番効果的なのは施主様からの要望だと思います。

施主様にもこの工法をどうお伝えすれば理解できるのかK様からの提案があります。

材料コスト以外にも考えなければいけないこともあります。

サンドイッチ工法は大引き工法に比べて手間がかかるので、

工務店さんの施工費が多くかかってしまうことです。

ここの問題は依頼するが故、仕方ない問題だと自分は考えています。

この体験を通して[木もちeデッキ一般化プロジェクト]に向けて

資料製作をしています。

といっても 資料製作は中盤に入り・・・ブログ入力が滞っています

。

。こういう地味な作業こそ、記録に残していかないと

______________________________

このウッドデッキ解体→作製を通して、インターン生が学んだコト

______________________________

空間全体をみる力

空間全体をみる力 施主さんの要望を寸法に落とし込む力

施主さんの要望を寸法に落とし込む力 ひとつひとつの工程をキチンと仕上げること

ひとつひとつの工程をキチンと仕上げること 工程の段取りをつける

工程の段取りをつける 間違えたら、すぐに軌道修正する

間違えたら、すぐに軌道修正する

支えていただいた人達と良好なコミュニケーションをとる

支えていただいた人達と良好なコミュニケーションをとる

他 様々な工程を体験したと思います。

また解体を通して

「無垢材+無公害塗料のウッドデッキは、工法を伝えないといけない」

ということが分かったと思います。

ただ事務的に見積もりをしていても売れません

________________________________________________________________________________

同時にインターン生が「ウッドデッキ解体→ウッドデッキ製作」という体験を通して

小川社にとっても資料として保存しなくてはいけない

内容がたくさんあります。具体例をあげると・・・・

長持ちするためには床下の構造が大切

長持ちするためには床下の構造が大切→過去にサンドイッチ工法ではクレームの事例が無い

しかし・・・

サンドイッチ工法は外構屋さんの間でしか、知られていない。

サンドイッチ工法は外構屋さんの間でしか、知られていない。「デッキの工法としてはメジャーな工法だけど、デッキに深く携わってない人からみるとマイナーなものとして映る」

→ウッドデッキは家をつくる考え方とは全く異なる。基本的に施主様が修繕しながら長持ちさせるモノ

→ウッドデッキを実際につくるのは大工さんが多い

→大工さんにサンドイッチ工法を認めてもらい、実践していただきたい

→施主様にD.I.Yの考え方をわかりやすく伝達する必要性がある。

「修繕≒めんどくさい」ではなくD.I.Yの楽しみ伝える。

__________________________

「伝える」&「売る」とは、どういうことか?????

__________________________

インターン生の毛受君はかなり試行錯誤しています。

売りあげを伸ばすだけが売り方ではありません。

商品に対しキチンとわかりやすくお伝えすることにより

顧客満足度が高まる。満足度高まった結果、売上を伸ばしていかないと、経営は成り立ちません

どのような伝え方で、伝えていけばいいのでしょうか・・・・。

毛受君!よーく思い出して。ウッドデッキ解体→作成の工程で学んだことを

今度は資料製作に置き換えるだけです!!

さて・・・前置きが長くなりました

毛受惇君日報より一部抜粋してお届けします。

毛受惇君日報より一部抜粋してお届けします。=====================================

愛知大学経営学部一年 毛受惇(めんじょう・あつし)3月11日の日報より

■18:00-19:30 Kさんと対談■→→→

Kさんと裕二さんの対談を見学させていただきました。

話していた内容は販売する上で

お客様にもっと木もちe-デッキを知ってもらうための勉強会みたいなものでした。

木もちe-デッキそのものについて、施工上の注意、お手入れの方法などをお話ししていました。

その中でも一番首をかしげていたのが、サンドイッチ工法についてでした。

裕二さん曰く、

「デッキの工法としてはメジャーな方だけど、

デッキに深く携わってない人からみるとマイナーなものとして映る」そうです

▲裕二さんが説明をする際に役に立ったものが、自分がサンドイッチ工法で作った土台の写真です。

真上からの写真で、根太のピッチがどのくらいとってあるか、

斜め上からの写真で、束と根太が5mm~20mm程空いているというものを

はっきりイメージしていただくことが出来たはずです。

その後、担当者さんから面白い提案がありました。何か新し伝え方ができそうです。

■11:30-17:00 移動■→→→

車で移動中の車内で裕二さんに「クレーム」について質問しました。

クレームで一番多いのは「木が腐った」だそうです。

原因は大引き工法で作ったのものが大半を占めるらしいです。

他には床板が30厚のため、腐りやすいとか、幕板を張ってしまっているケースもあるそうです。

ここで気づいた点がありました。

お客様(工務店、一般の方ともに)が一番気にするのが『コスト』だそうです。

お客様(工務店、一般の方ともに)が一番気にするのが『コスト』だそうです。コストを抑えたいために上のような原因を引き起こしている可能性はあると言えます。

床板 幅105mm×厚30mmは束(根太)のピッチが600mmなのに対して、

床板 幅90mm×厚40mmはピッチが900mmまで大丈夫です。

このことを考慮すると材料費を削りたいお客様に対して、

ピッチが短い105mm×30mmを床板に使うと、一番価格が高い90mm×90mm角が多くいります。

90mm×40mmを床板に使うのとさほどお値段は変わらなくなります。

床板の腐朽に関することも、上記を考慮して値段の差があまりなあのであれば、

床板は30厚より40厚の方が耐久性があるし、10mm違うだけで腐朽率もかなり違ってきます。

大引き工法を用いている工務店さんが多いのは、家を作る工法が大引き工法だからだそうです。

そのためデッキも同じ要領で作ってしまうという事態になっています。

この点は工務店さんに訴えかけるか、一番効果的なのは施主様からの要望だと思います。

施主様にもこの工法をどうお伝えすれば理解できるのかK様からの提案があります。

材料コスト以外にも考えなければいけないこともあります。

サンドイッチ工法は大引き工法に比べて手間がかかるので、

工務店さんの施工費が多くかかってしまうことです。

ここの問題は依頼するが故、仕方ない問題だと自分は考えています。

。

。

。

。 。

。

。果たして??

。果たして??

ウッドデッキの板は木表を表に使う場合は、

ウッドデッキの板は木表を表に使う場合は、

注意する点は3つ

注意する点は3つ

取り掛かりました

取り掛かりました

ビスを抜き、根太で調節が出来るので、

ビスを抜き、根太で調節が出来るので、

。

。

」

」 。

。

。

。 。

。

。

。

」

」