先月鎌倉長谷の光則寺、長谷寺の帰りに寄った鎌倉駅から若宮大路を渡ったすぐにある

大巧寺に咲く花の続きです。

境内の本堂の斜め向かい側辺りにある木に絡んでいる「イワガラミ」(岩絡み)

小石川植物園や東御苑で撮ったことのある

ユキノシタ科のちょっとアジサイに似た蔦性の花です。

本堂の手前角辺りに「ホタルブクロ」(蛍袋)と「ヤエドクダミ」(八重毒痛み)が咲いていました。

「ヤエドクダミ」が沢山咲いていたのついつい撮ってしまいました。

他ではこのように素敵に咲いているのを見たことがなかったので・・・

普通のドクダミと違って白い花弁が重なっていてちょっと華やかな感じです。

白い花だけを見ると、道端の日陰などに

咲いているドクダミの仲間と思えない感じです。

すぐ近くでは葉の綺麗な「ゴシキドクダミ」(五色毒痛み)も咲いていました。

黄色の花、「キリンソウ」麒麟草とも黄輪草とも名づけられているようで、

ベンケイソウ科の花です。

「チリアヤメ」が並んで可愛く咲いていました。背の低い種類のアヤメです。

下の2種類の花、以前に見たことがあるのですが名前が思い出せません。

ご存じの方お教え下さい。

『追記』ハム次郎さんが「ベニバナバイカウツギ」(紅花梅花空木)と

教えて下さいました。

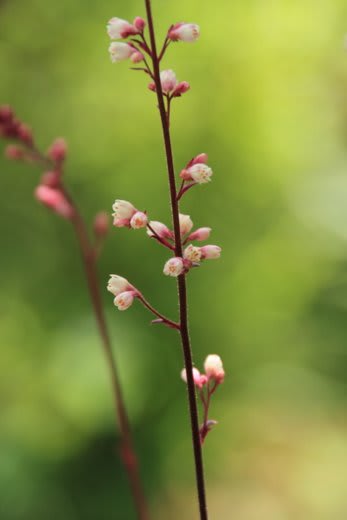

こちらもハム次郎さんが「ツボサンゴ」(壺珊瑚)の

一種ではと教えて下さいました。

他にもまだ沢山の花が咲きミッキーマウスの木の実も見ましたが、

帰宅する時間も近づいて落ち着かなくなって来て、ピントの合ってない写真ばかりになったので

又秋に来るのを楽しみに鎌倉を去りました。

撮影日 5月22日