愛媛県西条市丹原町得能、常石山山頂にある、得能通綱の忠魂碑

得能通綱は、伊予国の守護、河野一族の一人で、勤皇方として新田義貞とともに後醍醐天皇に忠義を尽くし戦い、延元2年(1337年)3月6日北国・金ヵ崎城で足利尊氏軍との壮絶な戦いで戦死した。その忠魂碑である。(宗家・河野は鎌倉幕府方であった。)

秋山好古揮毫の石碑は全国に52基発見されているが、一番高い標高163mにあり、歴史的にも一番古い歴史上の人物の忠魂碑、そして唯一秋山好古が除幕式に臨席し、自分が揮毫した石碑をみたのもこの石碑のみである。貴重なる石碑を関係する場所も交えて訪ねてみよう。

1.碑 文 : 忠魂碑

2.所 在 地: 西条市丹原町得能 「常石山城跡」

3.揮 毫 者: 陸軍大将 秋山好古 (北豫中学校長)

4.建 立 者: 記載無し

5.建立年月日: 昭和 5年 4月 4日

6.碑石大きさ: 高さ・2m00㎝ 幅・ 1m33

参考資料: 常石山:標高 163,4m・麓から徒歩約20分

忠魂碑は、得能通綱が築いた居城「常石山城跡」である常石山山頂に、後醍醐天皇に忠義を尽くしたその心を称えて建立した。

伊予国の守護、河野通信の子通俊の領地が、丹原得能(現、愛媛県西条市丹原町得能)にあったので通俊は得能を名乗り、その城を常石山に定めた。

常石城主、得能通綱(通俊の孫)は周桑の人々を卒いて勤皇の兵を挙げ、同じ河野氏から出た土居通増と連合して、北条時直の大軍を星ノ岡(愛媛県松山市星岡町)で撃退大破した。

昭和3年の御大典記念として常石山山頂に得能通綱公の忠魂碑を建立することになり、碑文「忠魂碑」の揮毫を北豫中学校長、秋山好古に依頼したのである。

建立には、得能地区の老若男女が総出で、小学校の綱引きの綱を石碑に巻き、コロをしいて常石山山頂(163m)まで引き上げた。

好古もこの地を訪れ、地元民が準備した馬で常石山に登り除幕式典に臨席した。

(当時、秋山好古は片足の動脈が閉塞し足が悪く山頂に登るのは困難であったので馬で登った。)

秋山好古揮毫の石碑の中で歴史の一番古い忠魂碑。

土居・得能氏の史跡

場所:松山市土居町・土居遊園地「萬福寺西」

星ノ岡古戦場「記念碑」

場所:松山市星岡一丁目1番8号「雲門寺」の山頂

古戦の塚

場所:東温市下林甲2616番地「築島神社」

忠魂碑(揮毫:秋山好古)

場所:西条市丹原町常石山山頂

歴史の一番古い忠魂碑の裏面で、銘文は元愛媛県立図書館長菅菊太郎氏の作で、当時の徳田村長大西虎市氏の筆である。(得能通綱の事柄が書かれている。)

昭和5年4月4日、除幕式に臨席した秋山好古。

昭和天皇の御大典(昭和3年)記念事業として得能通綱の忠魂碑が建立された。

秋山好古揮毫の石碑は全国に52基発見されているが、一番高い標高163mの山頂にあり、歴史的にも一番古い歴史上の人物の忠魂碑、そして唯一秋山好古が除幕式に臨席し、自分が揮毫した石碑を見たのもこの石碑のみである。

昭和5年4月9日、秋山好古は6年3ヵ月務めた北豫中学校長を体調不良のため辞任、東京に帰る途中幼少時代からの親友、大阪市の新田長次郎を訪ね同年11月4日、東京の陸軍医学病院で逝去した。

享年72歳の人生教師として社会に出発し、教師で人生を閉じた。立派な一生であった。

得能通綱の忠魂碑の前にあるご大典記念碑。(昭和天皇即位記念)

土居通増の勤王之碑。(場所:松山市土居町・土居町遊園)

ここからは、得能通綱とともに後醍醐天皇に尽くした伊予の勤王の旗頭として活躍した土居通増の地を訪ねてみよう。

土居通増の五輪塔。

土居町遊園地内には沢山の記念碑が建立されている。

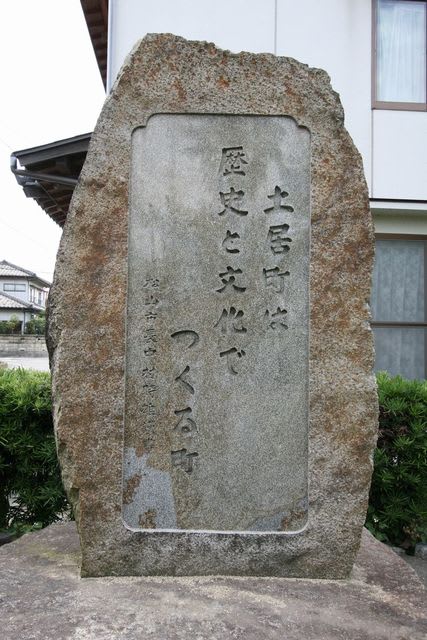

その中の一つ、「土居町は歴史と文化でつくる町」の石碑が、土居得能650年を記念して建立された。

「土居町は歴史と文化でつくる町」の裏面に、土居得能650年記念碑建立者の名前が書かれている。

土居得能650年記念の一つ。

土居得能650年を記念に作られたタイムカプセル。

昭和61年(1986年)5月5日、開封は50年先と揮毫されている。

50年後は、2036年、元号は変わり○○年5月5日である。

土居氏の古蹟地(現在は、松山市土居町・土居町遊園地となっている。)

鎌倉時代の末期、幕府の力が弱まってきたころ、後醍醐天皇はもう一度、天皇が政治を行なう為に実権を取りもどそうと討幕を計画し戦いを起こした。

元弘3年(1333年)3月12日、伊予国でも幕府方と宮方に分かれて激しい戦いが行なわれ河野一族の久米郡(松山市土居町)の土居通増と桑村郡得能(西条市丹原町)得能通綱は宮方についた。(宗家・河野は幕府方である。)

瀬戸内の宮方の取り締まりに来ていた幕府方の長門探題長官、北条時直は、元弘3年(1333年)2月2日越智郡の石井浜(現、今治市近見)に上陸、土居氏・得能氏と戦い敗退した。

軍を立て直し同年3月12日に水居津(現、松山市今出か三津付近)に上陸した北条時直は宮方の中心である星ノ岡城を占領したが、土居・得能らの連合軍の攻撃開始で激戦となり戦線は平井付近(現、松山市平井町)まで及んだ。

「愛媛県東温市下林の築島神社に南北朝古戦の塚がある。」

その時の戦場になったのが、宮方の土居氏の館から2Kmはなれた「星ノ岡の戦い」で宮方が勝った。

この戦いが全国に波及して元弘3年(1333年)12月北条高時は自害して鎌倉幕府滅んだ。

北条時直と伊予の朝廷方の旗頭、土居・得能軍との戦いの場所は、現在の石井・久米・小野地区に及ぶ大合戦で、此れが星ノ岡の合戦であり、この時の戦いを後世に伝えるために仙波太郎陸軍中将が建立した「星岡表忠之碑」が星岡山山頂にある。場所は、松山市星岡一丁目町1番「星ノ岡山頂」

土居氏の古蹟地には、土居・得能勤王之碑・土居兵庫守霊廟・土居通増公供養等・五輪墓がある。(松山市土居町・土居遊園地)

戦いの中心となった星岡山とその付近。

元弘3年(1333年)3月12日に伊予国でも幕府方と宮方に分かれて激しい戦いが行なわれ河野一族の久米郡(松山市土居町)の土居通増と桑村郡得能(西条市丹原町)得能通綱は宮方についた。

戦場となった星岡山南面側で、標高75,4m。

戦場(星岡山)北面側の星岡山で現在は星乃岡温泉となっている。

星之岡温泉に開示してある「星之岡古戦場」の説明板。

古戦場「星岡山」登山表示板。

山頂は標高75,4mである。

伊予国でも幕府方と宮方に分かれて激しい戦いが行なわれ河野一族(幕府方)の居城が河野通盛が築城した湯築城で、現在は国史跡・湯築城跡で道後公園として市民の憩いの場となっている。管理は愛媛県が行っている。

湯築城を南方面から見た画像、後ろに見えるビル群は道後温泉のホテル群で、城跡の裏手に子規記念博物館がある。

中世の城が平地に築城された事は非常に珍しく、防御するには大変である。

湯築城跡の模型。

湯築城跡の模型で湯築城資料館に展示してあり見学出来る。ボランティアガイドも居り案内してくれる。

日本100名城第80番に指定されている。

興国3年(1342)に躯綱氏が城を攻撃したと記録があるので、この頃までに河野通盛によって築城された。

その後、全国統一を目指す羽柴秀吉の命を受けた、小早川隆影が河野道直を打ち破り、河野氏の伊予の支配は終わる1585年である。

小早川隆影が湯築城主となり、その後福島正則が城主となり湯築最後の城主が福島正則であった。

その後、安土桃山時代は終焉し江戸時代となり、政治の中心は、加藤嘉明が築城した松山城に移り、湯築城は廃城となる。

仙波太郎陸軍中将が建立した「星岡表忠之碑」

星岡山山頂に建立されている。

松山市教育委員会が設置している「星岡古戦場」の説明板。

「星岡表忠之碑」を建立した仙波太郎陸軍中将。

仙波太郎は星岡古戦場の近く、松山市福音寺町で生まれ、秋山好古とは陸軍大学校の第1期生で、一時期陸軍の三太郎と言われた一人である。(宇都宮太郎・桂太郎・仙波太郎)

退役後夫人、矢野たまの出身地である岐阜県加納町に居住した。

大正9年5月、岐阜県加納町から衆議院議員に当選わが国の社会教育に貢献、彼は質実剛健で正義の士あって真に軍人の典型的であり、しかも単なる軍人に終わった人でなく常に豊富な学識と社会的常識とを保持し、正確な判断と処理となし得た立派な社会人でもあった。

墓所は、岐阜県加納町と生誕地、松山市福音寺町の土亀山にあり、その一角に昨年4月13日、正岡子規が詠んだ句「凩に はひつくばるや 土亀山」の句碑が建立された。

仙波太郎陸軍中将の墓。

秋山兄弟生誕地の女性研究員ある一人の女性が奉仕で墓の清掃をしている。

仙波太郎の関係者は松山には在住しておらず、皆さん岐阜市におられる。

昨年4月13日、建立された正岡子規の句碑。

正岡子規の句

「凩に はひつくばるや 土亀山」 明治25年 冬の終わりに詠んだ句

「しくるるや 右は土亀山 星が岡」明治28年に詠んだ句

1、 句 碑:正岡子規生誕150周年記念

2、 碑 文:凩に はひつくばるや 土亀山 明治25年

しくるるや 右は土亀山 星が岡 明治28年

3、 建 立 者:松山市福音寺町川付自治会

4、 所 在 地:松山市福音寺町753番地12「土亀山」

5、 建立年月日:平成30年4月13日

6、 碑の大きさは:高さ1m16cm 横幅1m20cm 厚さ27cm

7、 石 材:花崗岩

旧伊予松山藩15万石、久松家当主である久松定謨を支えた秋山好古陸軍大将と仙波太郎陸軍中将。

朝敵とされた伊予松山15万石出身の、秋山好古・久松定謨・仙波太郎の3人は、大正時代、天皇と宮城、首都東京を警衛する部隊の東京衛戍司令長官に同じ時期にこの3名は任命された。まったく不思議である。

画像は、左から、秋山好古(近衛師団長)・久松定謨(近衛第1連隊長)・仙波太郎(歩兵第1師団長)

秋山好古・第13代近衛師団長 :大正4年2月15日~大正5年8月17日迄

仙波太郎・第10代歩兵第1師団長:大正4年2月15日~大正5年8月18日迄

久松定謨・第19代近衛第1連隊長:大正3年5月11日~大正5年8月18日迄

この3名が天皇と宮城、首都東京を警衛した。

愛媛県東温市下林にある築島神社境内には、南北朝時代、松山市星岡町にある星岡山を中心に繰り広げられた戦いで亡くなった方のお塚がある。

楠木正成公の騎馬像

皇居の南東の一角に、花崗岩の台座に据えられた立派な騎馬姿の武者像が楠正成の銅像である。

この銅像は、愛媛県新居浜市別子銅山を開いた住友家が、開山200年の記念として企画し、東京美術学校に依頼し作成し、宮内庁へ献納したもので、高村光雲など東京美術学校の職員らにより当時の技術の粋を集めて作成され、明治33年7月に完成し献納されたものである。

本体の高さは4mあり、台座を加えると約8mになり、また本体部の重さは、約6、7tと言われている。

楠木正成の騎馬像は、皇居の方を向いている。

楠正成は南朝方の後醍醐天皇につき命を捧げた武将である。

現天皇は北朝方、楠木正成は今の天皇家にとって政敵ということになるが、宮内庁は古い昔のこと・・で建立されたのでしょか?何故皇居の方を向いているのか?である。

大東亜戦争終焉前、昭和18年8月12日金属類回収令が発令され、全国津々浦々の金属類回収が行われた。

由緒ある銅像も回収が行われ、秋山好古の騎馬像も金属類回収で潰された。しかし、西郷隆盛・大村益次郎・楠木正成の銅像は潰されなかった。・・・何故か?