ある時期、筆者は年一回催される「笠木会」に毎年招かれていた。

参会者は元関東軍高級参謀片倉衷、古海忠之総務次長、五十嵐八郎吉林興亜塾長、佐藤慎一郎大同学院教授、ほか満州関係の関東軍、施政関係、満鉄調査部、政界では三原朝雄、岸信介あるいは児玉誉士夫、毛呂清テル、岩田幸夫氏等、関係者など毎回30名ほどが参加していた。

佐藤慎一郎氏 五十嵐八郎氏

満州で成功した統制経済は勤勉な民族的特質と性癖を読み解いた岸氏を始めとする統制経済官吏の成果であり、社会主義とも模せられる経営でもあった。それは興銀による集中投資や国鉄の十河総裁などにみる高度成長経済の前段である経済の基礎的(ファンダメンタル)部分の構成指針にもなった。

また豊富な人材に加味する目的意識と集中力、緊張感の醸成については、オバマ大統領の選挙戦で謳ったような、民族の調和と連帯を掲げる人間力のある先導者が必要だった。その意味で呉越同船の参会者が語る「満州建国の精神的支柱」という笠木への敬称は、彼がその紐帯(結びめ)でもあった証でもあった。

満州の「五族協和」と「王道」はまさに内なる統治を経済とともに強固にするためには日本人に向く良策だった。なぜなら勤勉でお節介だった。そして、゛旅の恥は掻き捨て゛に反して、内地の柵(しがらみ)ない新天地でのフロンティア精神がその気質に加え、使命感、義務感のともなった行動として躍動した。

満州の日本人 佐藤慎一郎氏とご家族

大同学院佐藤教授の生徒 梁粛成立法院長 筆者 丘氏(実業家)

国内における閉塞感、軍官吏の増長、議会の権能の欠如はある種の泥足紐付きではあったが、異民族との交流は明治以降、衰えたから見えた良質な利他意識への大らか甦りのようでもあった。笠木の人物を表すに面白いエピソードがある。

あるとき大川周明にの講演があった。多くの参会者は高名な大川の講演というだけで集まったものもいる。その情況をみた笠木は、「ポチじゃあるまいし」と席を立った。滝行したと語る来訪者には「滝行で会得できるなら、滝つぼの鯉は人間以上だなぁ」と。

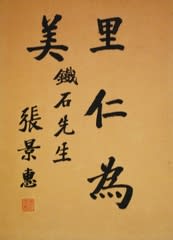

四角四面な日本人には最適な戯言だが、笠木会はそれを髣髴とさせるに充分な雰囲気だった。満州国副総理張景恵、日本人を喩えて「もう二、三度戦争に負ければ丸くなるのだが・・」と。

一方、後年になって石原莞爾の唱えた東亜連盟を継承する会に招かれ毎年物故祭に参加してた。当時の縁者は少ないが歴史を継承する意味では貴重な会の姿である。

実は、笠木会でもあったことだが、関東軍と満鉄の調査部、自治指導部とは幾ばくかの軋轢があり妙に思っていたが、石原の内地召還後の関東軍の、゛軍官吏らしい゛横暴がそれを意味していたようだったが、それは極論かもしれないが王道と覇道という姿の軋轢だったようだ。

関東軍の石原,自治指導に挺身した青年の精神的支柱であった笠木の真意について肝胆照らす二人の姿を映すコラムを以下に掲載し、かつ協和を妨げるものは何か・・、有史以来はじめて異国の地に伏して日本及び日本人が異民族との協和を試行し挫折したのか、その経過を考えてみたい。

石原から国民党可応欽将軍への書簡 弘前市 鈴木忠雄氏蔵

なお、「一草莽」さまの所在も分からず無断掲載することを所期の意を忖度していただき、勝手ながら御礼としたい。

「一草莽」さんの投稿より

投稿日時: 2006-6-23 10:53

No.39208:「アジア主義」と「日本主義」

『昭和六年十月の、とある一日、満洲奉天は妙心寺に、笠木良明をはじめとした三十五、六人の青年たちが集まっていた。勃発したばかりの満州事変に対する大雄峯会の態度を協議するためである。そこへ招かれて、事変の立役者、石原莞爾関東軍参謀がやってきた。板垣高級参謀も一緒だった。石原莞爾は、山形弁をまるだしに、むしろとつとつと語った。

ーわれわれが満州事変に決起したのは、民衆を搾取して悪政かぎりない張学良政府を打倒するためである。軍閥官僚どもを追い払ったあと、この地には日本の影響下に新しい独立国を創らなければならない。日本、支那、朝鮮、蒙古などの各民族はこの国に相集まり、それぞれの特性を発揮して「自由」「平等」に競争しあい、満蒙の豊かな資源の「合理的開発」につとめる。そうすれば、日本の景気行き詰まりも打開され、満蒙住民も潤うだろう。こうして、満蒙の地は「在満蒙各種民族」が融和し、生かしあい、たがいに栄える「楽土」となるのである。また、そうなるように、けんめいに努力を傾けたい、と。

大雄峯会の若い面々は、こういった説明を聞いて、しだいに興奮していった。だがいったい「どういう具合に民衆を組織し、如何なる理念をもって新社会を築きあげる」べきか、「甲論乙駁で誠に烈しい議論」がつづいた。

とうとう笠木良明が口をきった。-ここ満蒙こそは「大乗相応の地」だ、アジア復興(解放)というわれわれの念願を実現することのできるところだ。まず第一に、「過去一切の苛政、誤解、迷想、紛糾等」を洗い流し追放して、この地に「極楽土」を創ろう。石原さんの意見にはまったく賛成だ。住民がどこの国のひとかなぞ問うてはいけない。

第二に、満蒙「極楽土」を砦とし、この根拠地から「興亜の大濤」をまきおこそう。インドやエジプトにまでも、この波を広げていこう。われわれは「東亜の光」となって「全世界を光被」するのだ。そうすれば、ついには「全人類間に真誠の大調和」を創り出すこともできるのだ、と。

こうして、陸大出のエリート軍人・石原莞爾と、東京帝大法科卒業の満鉄マン、古くからの「愛国運動者」、笠木良明は、満州事変→建国の過程で一種意気投合したのであった。

(甲斐政治「自治指導部、鉄嶺政府について」)』

この会合での石原莞爾と笠木良明の発言は、(満洲の)アジア主義を象徴するような発言であろうと思います。この中で笠木が「住民がどこの国のひとかなぞ問うてはいけない」という発言をしていますが、私は「戦前のアジア主義にとって、アジアという地縁はさして大きな意味を持っていなかった」と考えています。

私は、「アジア主義のアジア」というのは、「アジア共同体のアジア」よりも、「アジア的王道政治(外交)のアジア」という側面の方が強かったのではないかと思います。それ故に、「住民が何処の国か」にこだわる地縁重視の姿勢が否定されたのだろうと思います。

笠木良明も、大川周明門下の『日本主義者』であったそうですが、『日本主義者』として日本の理想とする世界像(外交)を追い求め、辿り着いたのがアジア主義だったのでしょう。アジアという地縁にこだわっていた側面も確かにあったのでしょうが、たまたま「アジア」と呼ばれる地域の人々が欧米の植民地として抑圧され、日本人が理想とする世界像から容認できない状況にあったから、アジアの人々と大同団結して戦おうとしたのであり、もし逆に欧米の国々がアジアの植民地として抑圧されていたならば、「欧米主義」になって欧米の国々を救うためにアジアと戦ったのではないかと思います。

たまたま読んだ終戦直後に書かれた古本では、大川や笠木を「アジア主義者」ではなく「日本主義者」と表現していましたが、「アジア主義」を考える上では「日本主義」がキーになるような気がしています