全国から集まった生徒は農士となって津々浦々の礎を築いた

現在の埼玉県比企郡嵐山町

先号より

先ずは「ドジョウのためらい」と題してみよう

成らざるは、為さざるなり

なぜ為さないのか(行動できないのか)

欲、つまり欲ばりなのである。

あれこれ考えて動けないのである。

あるいは座標が定まらないのか、目標がおぼろげなのか・・・

それは他の問題があるとして思索を巡らしているが、自身そのものに理由はある。

その習性は、議論、討議、はたまた熟慮変じた熟議を謳うが、落語でいえばオチ、政治では落としどころを探って欲望の交差点を右往左往するようだ。

それも忖度政治といって香港政庁が中央政府の言外の意を感じ取って迎合するのと似ているが、我が国のその相手は売文の輩、言論貴族の巣窟であるマスコミである。

どうも、世論はそこに有るとおもっているらしい。

近ごろは学歴ならぬ官制学校歴によって錯覚した身分に堕し、情報と予算を牛耳る官吏に迎合するようになった。

たしかに高度成長経済のころは満州で試行した統制経済によって重厚長大産業が国の基幹だったころ、予算の流れる場所、あるいは分配方法も彼らの慣習となっていたが、そのころの大衆は生活安定が、おぼつかなくなる事を察知して保証を求めるようになり、その仕組みが安易に取り込めることになると、当然のごとく扶養費の増大とともに非生産分野に予算を割かなくてはならなってしまった。いわゆる分母が減少して分子が分派して多岐にわたってきたのである。

国民は変化したが、官吏は自縛したまま、一方では自縛と引き換えに安定を取得した官吏は変わる事はなかった。

それもこれも当時は余るほどの予算を単年度で使わなくてはならないと、店の前にあれやこれやと並べ、整理がつかなくなった状況である。片づけようにも裏付けとなる法は煩雑になり、ついつい先送りするといった人事考課を忖度した官吏の固陋な人情も解決を難しくさせている。

ともあれ勉強不足というか、集積された狡知にぶつかろうと青雲の論を以て入り込んでも、巧妙に取り込まれて、色をなしていない状態がしばらく続いている

ドジョウはそれをよく知っている。

触れてはいけないところもよく知っている

実利は世の中では金と情報に有るというが、無いものは無理ということだ。つまり合理性がないことを説かれると、それ以上の知恵は浮かんでこないらしい。

それを待ちの政治というらしいが、待てるものと、待てないものとのせめぎ合いもある。それを業界用語では政局というらしい

だから安岡正篤氏は多くの政治家に助言を頼まれても政局は語らなかった

彼らの偏狭なジェラシーを知っていたからである。

「君は政治家になるのか・・」との問に妙な戸惑いを覚えたとき、「政治家は人物二流でしか為すものではない」と近頃の政治家を観ていた。

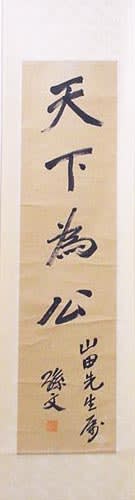

郷学の提唱 安岡正篤 氏

「官制大学」についても

「君、大学に行くのか。「大学」は面白いが、「大学校」くらいつまらんところはない」

それは四書五経にある「大学」は有用だが、官制の学校制度にある「大学校」は人物を作るところではなくなった、ということだ。氏も通っていたが場所は図書館だった。

今どきは権威と数字が権力構造を支えているようだが、その合理的、もしくは選択肢のない真理と刷り込まれている人間の集まる組織は、昔は軍と官僚、いまは大蔵変じて財務省と下僕の官吏である。

ドジョウと自称する野田君は松下政経塾出身とある。発起は安岡正篤氏が松下幸之助氏に教授したと伝え聞く。箱を造ったがいいが内容に戸惑った。塾経営のことではない、人物をどのように養成したらいいかに戸惑ったのである。

まず、塾長はどうするか。人撰に戸惑った。任は鉄鋼労連の宮田氏である。

明治以降の官制学校歴マニュアルしか合理性を持たなかった人たちは、確固なカリキュラム、人物養成過程さえオボロゲなまま塾は出発した。

安岡氏に倣って古典を学べばいいと経師を募って官制学にある漢文古典の類を教授案とした。文章を説明する講師はいても人物とはどのような姿をいうのか、あるいは問われるのかを考えさせる人師は、どのような師なのかを理解しないままだった。

なかには売文の輩、言論貴族のような人物も散見した。つまり「観人則」の座標がないのである。見て聴くのではなく、観て感ずる人物に価値をみなかったのである。

たとえば彼らの多くが簡易に当選を果たした日本新党の流行りごとのように、あるいは民主党の候補者の選択眼は、昔の軍人のベタ金といわれる勲章の貼り付けのように、横文字、博士、弁護士、医者、など資格の囲いに安逸としていた「それらしき」候補者を乱立させた。とくに、同塾が多いのもそのせいだろう。

まともな人物は他との異なりを恐れない。

今は禁句だが、おのぼりの田舎者、貧乏人といわれなくても、卑下されるような全国津々浦々から霞ヶ関に包囲された永田町に集まる群れは、一等地に瀟洒な別邸もどき宿舎に安住しているが、異なりを恐れない豪傑は下町の木賃アパートで洗濯は部屋干し、それでも意気軒昂、云うべきことを云う。その人物も松下政経塾である。

人は彼を歓迎しながら遠ざける。しかし届くことのなかったおもいは彼を推戴した。公を忘れ、贅沢に慣れ、放埓になった連中は彼を毛嫌いする。

安岡、松下両氏が存命なら本物の逸材の到来として犬馬の労をいとわなかっただろう。

吉田松陰も学問は「他と異なる事を恐れない・・」と土壇場の矜持を根本においている。

それは土壌の強さと幹の太さにのように、今は総じて枝葉と穂や花に価値がおかれ、一過性の功利と見栄えが優先される促成が流行りのようだ。ちなみに政経塾は四年だが、連続性と統一性、そして鎮まりを伴う精神の涵養が適う環境にはないようにみえる。

農士学校 農場にて

その精神とは「精霊」と「神」の問題ではあるが、ともに、ややもすれば見過ごされ、鎮まりのなかにしか存在しないものだ。見過ごされるもの、それは下座にあって不特定を構成するものであり、身体でいえば発する吐息のようなもの。鎮まりの存在は自身の内面を掘り下げたとき存在を知る、潜在力のようなものである。それが精霊と神を知る手だてなのだ。

巧みな口舌や論理的説明、いわんや整理や組み立てにある似非合理性を能力と過信して、いわんや政治に用いようとすることは、単なる利便の用であり、「小人の学、利にすすむ」

の類であり、その群れは「小人利に集い、利薄ければ散ず」の様相が繰り返される。

まさに、政治環境はその状況であり、その土は汚れ、根は腐り、幹は軟弱、、その問題意識がないままに動きだしたようだ。

その譬えに引いた農薬栽培と不耕起有機農業の差ではあるが、機械で耕し、機械で植え、機械で刈り取り、農薬を過剰に撒く。不耕は土壌をつよくして丈夫な苗を植え、益虫を援け害虫を除く、すると茎は太く強くなり冷害にも負けず、根は地中深く張る。人間の教育というものはそのようなものだ。あの青森の木村リンゴは十数年も収穫がなくても根を張り樹木をつよくすることに執着した。馬鹿だ、変わり者だ、頑固だ、と非難されたが、他と異なる事を恐れなかった。

リンゴは木村さんに応えるように無農薬の立派な果実を成らした。

一時の苦しみを耐え忍んだのだ。

あの永田町の変わり者は地元名古屋の首長になって大人しくなるとおもったら、より過剰になって躍動している。云わなければ殺されもしなかった松陰だが、あるいは云うべきことを言って刺客に殺された佐久間象山、横井小南、しかし義のある賢者は歴史の必然としてそれに倣い、追隋した。

塾の当初は塾長講義ほか内外の知識人を招聘して習い、以後、塾外の選択教授や海外研修も考えられたが、内省、内観、などの自身の潜在する能力を発見して高めたり、鎮まりのある思索や観照の在り様、ましてそれを自得するすべさえ修めることなく、多くは安岡氏のいう人物二流を数多排出した。

昔は東大法学部、早稲田弁論部、いまは弁護士、官吏、米国MBA、経済学者、市民運動化、そして松下政経塾が政治家への登竜門ならず近道のようだ。

役所の縦割りのように、教科の専門分野である法科、経済科、など法を知っていて、理数は得意でも社会の長(おさ)や政治でいえば「相」なる器をもった人物が稀になった。

民主という主義は、政治ごとになると候補者はどうしても八方美人になる。

口舌騒がしく、行動粗雑、論理執着、それにも増して横見、覗き見、近視眼、のような小人の小競り合いのような抗論が多くなった。

その姿は、落ち着きのない目、軽薄な口舌、意志の観えない音声、女性議員に見る単色華美な服装、それは安岡氏のいう人物、あるいは人格涵養した人間の姿には程遠い議員の姿だが、まだ霞ヶ関のドブネズミと揶揄された官僚のほうが形だけではもっともらしい。

未完