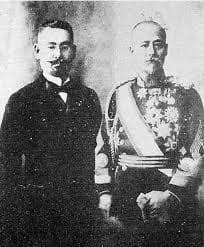

叔父山田と革命の同志寥沖凱の子息 寥承志中日友好協会初代責任者と田中総理

「息子の承志が来日すると、まずは叔父の家に来た。子供の頃、叔父の腕でいつも抱かれていた」佐藤談

「あの、幻となった蒋介石、毛沢東会談も叔父の仲介で、寥のお母さんが迎えに来ることになっていた」(請孫文再来より)

学者は中国は知っているが、中国人なるものを知らなない。ゆえにその建言に乗じる官僚、政治家は政策を誤る。そして「色、職、財」に翻弄されて同化しつつもある。

《その一より》

゛満州一の大悪党゛と新聞に書かれたが監獄では唯一自由に行動した。多くの民衆は名を隠して差し入れした。衣類はもちろん三日三晩歩いて卵を持ってきた人もいた。金はリックサックに入りきらないほど集まった。

上海で叔父がその新聞を見て,国民党湯恩伯将軍を呼び記事を見せた。将軍は黙って「佐藤慎一郎を釈放して長官官邸にひきとれ」と電報を打ち釈放した。

金は使えなくなった満州紙幣だが、公文書をつけて米ドルに換えると云われたが、もともと洗面道具一つで来たので、それも断った。それは監獄での会話だった。

『桃太郎を知っているだろう。鬼征伐までは好いが、金銀財宝を大八車に乗せて犬や猿やキジにまで曳かせて持ってくるなど略奪民族ではないか』その言葉は染みついた。

崩壊後の最後の重臣会議で甘粕もいた。しかし彼らは右往左往するだけで結論が出ない。

勅任官や高級軍人官僚だが国内でもそうだが、五族協和と謳った満州でも威張り、何も満州のことも民衆のことは知らなかった。自分が呼ばれた。そしてこう言った。

「満洲のことはここに棲んでいる人たちに任せなさい」

彼らはその通りするしか道はなかった。

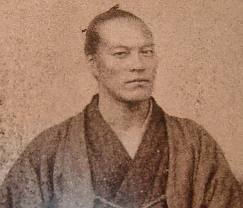

辛亥革命 恵州殉難 山田良政 佐藤先生の叔父

ソ連が国境に近づいたと彼らは知った。まだ国境まで数百キロ。国境地帯には彼らが夢の国だと煽って内地から集めた開拓民が大勢いた。その一報が入った翌日、新京の官舎は家族ともどもぬけの空だった。高級官僚、高級軍人、勅任官は我先に電話線まで切って遁走した。

満州国の財産は内地にもあった。土地、建物、資金など満洲国政府名義の莫大な財産だ。

蒋介石は『山田先生にお任せしなさい』と厳命。しかし日本人の某公使は偽書類を作って売り払ったり、なかには解らなくなったものがある。もちろん軍関係者か結託した商売人や満州ゴロといわれた後の運動家もいただろう。

この事がGHQに分りそうになっとき、公使は叔父の家の玄関で土下座して「助けてください」と謝っている。どさくさで膨大な満州国財産は掠め取られている。それが五族協和の成れの果てだ。(佐藤氏談)

≪ちなみに孫文から後継者を相談されたとき、山田は蒋介石を推挙した。その後宋美齢との結婚を反対疎遠になるが、敗戦後「山田先生をお守りせよ」と命令。「怨みには徳を以て・・・」は、孫文の意志を守り、日本と協働して亜細亜を興す気概を示し、山田もそれに賛同している。その後度々訪台して蒋介石も知らなかった革命秘話を語っている。蒋介石の実直な気概は秋山真之も認めている≫ 請孫文再来に関連記載

土地は銀座や大手町界隈にもあった。その一つだが三井の手に渡っている。不可思議だっので、笠木良明氏と五十嵐八郎氏が真相を調べに三井に行った。出てきたのは番頭の江戸、傍に控えていたのは全生庵の大森住職。谷中の全生庵は血盟団の四元氏や中曽根康弘氏等、三井グルーブの禅庵と称するところだ。露天堀りで有名な撫順炭鉱も三井なら、孫文に満州買収計画を持ち掛けたのは三井の森格、三井と満州の関係は深い。(五十嵐氏談・元吉林興亜塾長)

五十嵐八郎氏(鎮海観音会・豪徳寺)と筆者

佐藤、五十嵐同席 小会にて

関東軍恒吉副官から作戦第一号から見せてもらった。表明されたのはすべて嘘だった。

満洲の人々にお詫びしなくてはならない。遺書を書こうと日本刀で腕を切った。血書は指だが、何も知らなくて血が大量に出て遺書どころではなくなった。

自分は満洲で死ぬつもりだったが、女房と子供だけは内地に返そうと汽車に乗せた。しかし、家族は鉄嶺まで行ったとき、死ぬことを察知したのかお父さんと一緒と、また新京まで戻ってきた。ソ連侵攻、国民党占領と満州は混乱し、その中で生活が始まった。

いつも助けられたのは現地の人たちの人情だった。

商売はしたことがないが、顔見知りの中国人が品物を分けてくれた。儲けを出すことはできない。そこで「仕入れ値いくら、売値いくら」と書いて一割だけもらって、多くの避難民を家で寝泊まりさせた。入りきれなくて玄関でも寝ていた。差別ではないが、主に青森県人だけはと懸命だった。でも土壇場の人間の醜態はひどかった。電球やトイレの紙まで盗んだ。

なかには大八車で盗みに来るものもいる。そんなことをしても帰国して青森県の重役になった者もいる。

新京にて 写真は先生寄託

日本人会の会長の平山は人の女房や娘を騙して集め、占領軍(中国)に提供した。操が汚されれば帰ってこれない。今の貞操観念とは全然違う。戦後、帰ってきたらいいではないかと政府も云うが、名乗り出ることすらはばかる境遇で、それが日本女性の矜持なのだ。なかには恥として懐刀で胸を突いた女性もいた。

ソ連占領時、ロシアの女の兵隊はトラックで男狩りをした。やせ細った日本人の男の襟首をつかみ、トラックの荷台に引き上げて連れて行ってしまう。

やってることは陰部を強引に舐めさせることだ。断れば銃殺だ。

帰ってきても恥ずかしいので話すこともできない。そのうち口がただれて膿が出てくる。鼻もなくなる。言えばロクロクの注射を打てば治るのだが、やせても日本男児なのだろう、犠牲者も多かった。女は坊主にして男のようになる。判れば亭主と娘の前で、しかも真っ昼間、玄関先で輪姦だ。

シベリアには戦闘捕虜ならまだしも、民間人まで供出した。

この交渉も対ソ誓約書を書いたのも高級参謀だ。一目散に家族を連れて逃げたのも高級官僚と高級軍人、勅任官だ。戦後は財界の要職に就き国政まで参画している者もいる。

帰国しても引き上げ寮で極貧のなか多くの中国人を援けた。

国務省の高官が荻窪団地に訪ね相談した。朱徳の甥、鄧小平のごく近い縁者も来て滞在した

鄧小平の縁者は『鄧小平の力のあるうちなら大使館は言うことを聞く、とアメリカに渡った。米ドルが百ドルくらいあったので渡した。よく米国から手紙が来た』

あるいは青班の親分が来た。「なんで逃げているのか」と、聴くと、金塊の密輸だという。

「なぜ金塊か・・・」

『共産党の正規軍が朝鮮国境に向かっている。これは戦争だと』儲かる。k

渋谷の中華料理屋でバカ話をしていたらGHQに伝わったらしい。朝鮮戦争のあとGHQに呼ばれてこう言われた「佐藤さん、あなたの情報が一番有効だった」と。情報などではない、呑み屋のバカ話しだが、何処でも妙な耳がある時代だった。

いつ頃からか尾行が付いたり、公安が訪ねてきた。中国人を援けるために柏村長官や神戸の秦野章さんなどを訪ねた。あのラストボロス事件などでも長官に聴かれた。よく長官の車に同乗したが、途中で秘書役だった川島廣守(後のプロ野球コミッショナー)氏が阿佐ヶ谷あたりで乗り込んだ。

公安の職員は家に上がり込んで昵懇になった。いろいろな顛末を話すと「ははぁ、だから佐藤先生はか尾行がつくんだ・・」と吐露した。これが日本の公安調査庁だ。

小会にて

北進を南進策に誘導するために謀略をした組織の幹部も来た。

ゾルゲ、国民党、蒋介石指揮下の軍事委員会国際問題研究所、イギリスのM16、そして日本国内組織があらん限りの謀略を行い、現在の国際情勢にも通底する隠れた事実だった。

しかも、その主要幹部の本人からの自発的供述だ。

渋谷の料理屋のオヤジが嘆くに『女房がスパイ容疑で捕まってしまったと・・』後で聞けば日本に女がいて、それがばれるといけないのでオヤジが密告して女房を退去させる手はずだった。佐藤先生は四方八方手を尽くしたが叶わず、強制出国になり横浜港まで見送りに行った。

オヤジもその佐藤さんの人情に居た堪れなかったのだろう、事情を吐露した。そして、言わなければ解らなかったことだが、実は国際問題研究所の幹部です、と。

内容は日中史に記載されている国内外の定説がひっくり返る内容だった

※ 朝鮮戦争の真の企図は日本侵攻だ。まさかアメリカ軍が真剣に反攻してくるとは思わなかったとの記述。

ある日、筆者に茶封筒が数束手紙を添えて送られてきた。劣化して割れそうなワラ半紙には口述時の走り書、方眼紙には組織図、先生の取りまとめ原稿など入っていた。

ワラ半紙の分らない字は飛ばしてワープロに打ち込み、取りまとめ原稿との正誤を確かめた。この未完成の取りまとめ原稿をあたかも真実だとマスコミら載せた輩もいたが、対論したどこかの教授も、先生でさえ未完と云う資料に耳を傾けていた。このマスコミに売り込んだ輩は先生の心を知らず、こんなことがあった。

「彼は研究者としては一流になるだろう。しかし一人で抱え込んでは難しい。異なる人の意見を聞きながら合理を求めることが「分」を活かすことだ。つい先ごろも母校に食い扶持職を頼みに同行した。専門的な話題になると自説を曲げないで相手を追い込めてしまう。仕事を頼みに行ったのだが、無理だった。惜しい人間だ。」と。

これは方眼紙の組織図とそこに記されている構成員の関係を解きほぐさなければ解るものではない。しかも構成員は名前を幾つも持っている。

某新聞社の記者が来た。先ずは一部を専門家と称する2人の教授に訊くという。

後になってこの世界では一人者と云われた関東と関西の教授に一部を見せたら、いつまで経っても連絡なし。こちらから連絡したら「いゃ、名前を検索しても出てこない」。

「特務は名前を幾つも持っていますよ」と伝え連絡を絶った。それが専門家だ。

それも大手新聞の解説員のとりなしで一部の資料を提供したことだが、その世界での第一人者のお墨付きを得なければ新聞に載せられないという商売人の責任回避の担保だ。

佐藤先生は『日本の学者は現地の民情とその仕組みを体験せずに机で勉強している。とくにこの手の謀略機関の解明は飛び込んだものしか理解できない。やはり日本のエリートは肉体的衝撃に弱い』と嘆いていた。

かといって、解ったからと云って非難を言い募り、歴史を書き換える愚はするべきではないともいう。離れることのできない隣の国といつまでも言いあい、競い合いをしていても意味のないことだ。

しかも商業出版のグランドに持ち込んで数と食い扶持を企図したところで、当時の血肉飛び散る現実と脳髄を絞った謀略理解の、淵にも届かないし、かえって本質の安寧希求への目的意識や小異大同の協働のこころを離反させるだけだとも語る。

資料そのものは、叔父は孫文の側近、本人は反日で有名なデモ「五・四事件」や「一二九事件」に直接参加しているためか、その後の日中の背景にある動きが改めて明らかになる内容であり、まさに目から鱗云々の内容だった。

学者の習性なのか、このような事もある。 宦官についても、現地で多くの宦官に直接会って聴取している。聴くと宦官募集を取りやめた後に宮中に入っている。

理由は「死んだ宦官の名前で入った」とのことだった。ところがこの話を日本の研究者に話すと、「そんなことはない募集が終わった時期と異なるために当てにならない内容だ」と。死人の名前で入っている宦官は大勢いるが現地にも行かず、行っても書物検索ではわかるわけもない。しかも通訳付きでは嘘の網を通過した話だ。

同様に、台湾で反共新聞を作っている朱徳(革命第一世代、幹部将官)の甥がいる。それが朱徳の遣いで中曽根総理に会いに来る。どこから聴いたか、地方講議に行った旅館に電話があった。良く調べたもので、「総理を紹介してください。先生ならよく知っているので・・」。たしかに拓大の頃は彼は学長、秘書の上和田氏は息子の知人、そのくらいだが、彼らの周到な人物観察に驚いた。

安岡正篤氏

さりとて、彼の国や国内権力に迎合することなく、浮俗の走狗に入ル学徒を忌避し、超然として精神を歪めることもなかった。安岡正篤氏も佐藤先生の体験に裏打ちされた学識に自身の不足を委ねていた。そして、その内容も秘して伝達している。

その後、安岡氏は様々な所で「謀略」について語っているが、戦犯回避の事情や、その組織の責任者と知らず古典談議をしていたことは、後に佐藤先生の指摘によって分ったことだ。

その仮称「総理秘密報告」だが、総理もその一人でしかない。7部だが、時を措くことなく中国大使館に届けられているという。たとえ秘密でも、諜報員の倣いか、互いに機密情報を交換することがある。2重3重と国策使命を複合する情報工作員もいる。持っていけば、お返しもある。官吏なら情報、代議士なら利権だ。

しかも、情報は生きている。聞けば嘘が出る。自然に話し始めれば真実もある。金に絡めば尚更のことだ。

この資料は自宅の居間つづきの長押に30センチの棚を設けて、菓子箱に入れてあった。

いつもこれを差して、「死ぬまでに焼いてしまう」と云っていた。某氏等との鼎談だけでなく、了解を得て録音した大量なテープの随所にその言葉が出てくる。

筆者はそのつど「いずれどんな意図を持った人間が現われるかもしれない、」と、意を合わせていた。

以前、実直な教え子が「満州大観園」について新刊として出版した。素晴らしい畏敬する人物だった。それ以前に、どこから手に入れたか大観園についての本を出したものがいた。先生に詫びを入れに来たが、金品は断った。もとより先生は部数・著作権だとさもしいことは考えない。講演を依頼されても交通費のみで、商売人(企業)から依頼されても多くは断っている。些少なら生徒たちと呑んで終わりだ。

「なぜ・・」と聴くと、『シナでは断るということは、少ないということだ。だから貰わないのだ(笑) 自分は机で学んだものは少ない。すべて体験だ。しなかったのは死んだ女を死姦することと、逃げたのはソ連の女の兵士だけだ。だから自分の話は90年掛かるんだ(笑)』

新京 満州事情報告

突然の逝去によって、主のいなくなった荻窪団地の自宅は、研究資料に興味の湧かなかった縁者の代わりに、いっとき教師時代の教え子が出入りしていた。

師恩の果たし方は様々だが、単なる探求心のみで師の体験浸透を徒に縁の効用として使うことに戸惑いはある。「佐藤慎一郎選集」が発刊されたとき、嬉しさと戸惑いが先生にはあった。

本に署名すら断っていた先生は、あの安岡正篤氏の没後記念著書にも文を添えることを断っている。しかしお世話になった人には自著を購入し、不自由な身体で5部づつ束ね、奥様と郵便局まで度々通っている。

周囲は先生を世に知らしめようと、度々資料の出版をすすめるが、筆者は逆に師がつねづね言っていた『学問は行為によって完結する』ことを念頭に、後に輩出するであろう人物に期待して、「ご無理をなさらずに、お身体の方が大切です」と、護るべき御方の守り方を提唱していた。

なぜなら、満州崩壊の重臣会議で思いついた『物知りのバカは無学のバカより始末が悪い』

そして『吾、汝らほど書を読まず、されど汝らほど愚かならず』という言葉に、師の意を忖度していたからだ。

その間、度々長文を添えたさまざまな資料が茶封筒で小宅に送達された。錯学の徒は、それを、゛持ち去った゛と、喧伝するものもいた。

また、古典を現代の事象に合わせて挿入し、飲みながら楽しく共著として歴史の先賢を顕し、先生の縁者とともに残像とした「明治の日本人と中国革命」を主題とした拙書、「請孫文再来」(後に「天下為公」に改名)を著し、縁ある方々に配布した。

『年代を入れたらいいね、まだ資料はある』と愉しんでいた。原稿をお持ちすると一晩熟読した翌朝再訪、すると拙書を前にして『嗚呼、日本は終わってしまう・・』と、突然涙を流した。奥様も驚いて目の前に正座した。

いつものかすれた声で『ありがとう、ありがとう』と、未だかってない御姿だった。辞すときには必ず辺りを見回して、『ばあちゃんが具合悪いので、ちっとも勉強が手につかないが、持って行ってください』と、資料封筒を渡された。少なくはない数だ。

そして寒気、暑気にもかかわらず一階まで不自由な足を運び、車がみえなくなるまで見送りして戴いた。この姿は白山の安岡宅訪問でも同様だ。それが明治生まれの一期一会の厳しい習わしなのだろう。それ以降、こちらも振り向くことが多くなったが、両氏はいつもそのままで立たれていた。

『これは、燃やしっちまう』と津軽弁で長押の上の政府機関宛ての資料控えを指さすのもしばしばだった。

筆者が20代のころ、あの新橋の善隣協会で行われた「笠木良明を偲ぶ会」の邂逅から、教育会館での安岡正篤氏の師友会の佐藤先生講義で、目ざとく見つけてくれて名刺をいただき、『いつでも来てください』とお誘いを受け、ぶしつけにも我が家に上がり込むごとく家族ぐるみの縁だった。講演には何度もお伴させていただいた。

安岡氏から督励されて作った小会のおり、参加者が少なかったことを嘆くと、いつも柔和な先生が怒気を含んで、『そんな弱気ではいけない、陽明でも一人でも少なしといえず、千人でも多しといえず、と云っている。一人でも国は興き、一人でも国は亡ぶ。少ないからと云って嘆くことはない。私は一人でも真剣に聴くものがいれば、いつでも来ます。もっと自分の行いに自信を持って頑張ってください』

筆者が王荊山の遺子を同行した満洲大同学院の二世の会では『日本は悪いことをしてしまった』と、号泣された。

白山の安岡宅の書斎では佐藤先生の近況を伝え、荻窪では正篤氏やご子息の正明氏の話題もあった。『安岡先生は裃(かみしも)だが、息子さんの文章は活きているね』と。

晩年細木女史との問題が出たとき『いゃ、安岡先生は男でよかったね。自分は満洲で好きでもない女に漏電した。死ぬつもりだったが義兄(竹内民生長官)に云われて北京に留学した。お陰でこの人生だ…』と。

安岡正篤氏の死

世上、師父だ、神様のようだと云われた安岡氏でも、一端問題が起きると弟子と威張り、胸を張っていた者たちが青菜に塩の状態で、なかには失望して非難するものも出てきた。貴重な蔵書ですら率先して手を差し伸べる者もなく、細木女史は韓国の大学に寄贈した。

義兄竹内氏と佐藤氏の実姉

そんな手合いが、落ち着くとモグラのように顔を出して、本人さえ弟子と称するものはいないと言う「安岡の弟子」と称して、珍奇な勉強会や安易な言論を世間に広め、食い扶持や自身を飾る屏風として活学ならぬ利学利殖に用いている。

ご両人に共通していることは「貪らざるを以て寶と為す」だ。また真実や真理を知るために人を嘲り、貶めることの周知を是としなかったことだ。

佐藤先生の葬儀会場でわざわざ連絡した安岡氏の関係者の前で、安岡氏を嘲る挨拶をしたものもいた。師が「人情は宝、国法より重し」と唱えて異民族との交誼につとめた至情の精神を、忠恕なき浅学徒として自らを晒す愚は、両師の説く、利他の交換による厚誼を理解の淵に追いやった忘恩の醜態だった。それは「学問は行いによって完結する」と、学びの本(もと)を説いた先生への冒涜でもあった。

後列右 佐藤先生 前 頭山満氏

標題だが、もし総理云々と読者の耳目を集める手法で、邪まな意図で漏えいされたとした場合、商業出版の糧にしてどのような使い方をされ、先生の人物像さえ偽作され、歴史の歪曲に使われるかもしれない。

そもそも資料は作成提出された控えであり、要は国策に用いられたものである。内容はどうであれ、記載された人物も知らず知らずに利用された者もいる。それを一方のあら捜しや、事後に起きる現象を強引に想像し、理屈付けすることは売文の輩の常套手段でもある。

しかも、知った、覚えたようなことを得とする浮俗の読者は、難なく錯誤の知学に陥ってしまうだろう。

まして歴史上の有名人なり資料を、゛秘密資料゛としてコピーペーパー宜しく貼つけようものなら、商業的成果は益々上がり、遊惰な執筆生活に供することも適うだろう。

それを先生は学問の堕落として、社会変質の大きな現象として視ていた。

「護るべき恩師の守り方」

叶うなら鎮まりを以て師恩を鎮まりを以って拝受してほしい。

民族運動家 赤尾敏氏

民族運動家 赤尾敏氏

岡 潔 氏

岡 潔 氏