長々とまわりくどい内容ですが標記にたどりつく経過として御理解願いたい。

このブログ拙章では幾度かとりあげているが、どこか気になる漢である

あえて記すのは失言騒ぎの要旨に「憲法に関する議論は鎮まりの中で・・・」とのなかに、軽薄な切り取り争論の多くなった国会を眺めて、その様な有り様ではロクな憲法もできない、あるいは発布することで浮浪な世俗さえ更新できないという言外の意が含まれているとみたからだ。巷間、騒がれるであろう戦後タブーへの例として引用した事柄だけでは現在必須な人間像としては理解の淵にも届かないだろう。

つまり、古来より鎮護の国といわれた鎮まりを護る、本来は棲み分けられた民族が営む表土なりに積層された精霊なり霊魂、また人の逝去を「鎮ス」というように、複雑な要因を以て構成されている国家の経路に靖献した人々を懐かしむこととともに、心の省き【内省、反省(かえりみて省く)】事を含めて「鎮まり」またこの場合は「鎮考」を促そうとしたものだと察する。

とくに、人生に大きな影響を及ぼす環境の中に、国威伸張を謳って他との調和や守護すべき民族固有の安寧を祈る心を忘却した組織集団、あるいはそれが異質なものに劣化する憂慮を、いまもって危惧する御立場の意志を心中に抱えた発言のようでもある。

当時は軍官吏と財閥だろう。集団化に威をもちいる日本人の癖なのかもしれない。

それは数値に表れる一過性の国力ではなく、日本人そのものを観ているといってもいい。

それこそ深層に潜在する本来の国力である情緒性の維持だと悟っている。またそれを涵養できる環境に置かれていたことに他ならない。

それは国家において憲法が必要なのか否かを暗に問うものとともに、民族の緩やかな連帯調和によって立つ国家の理念や矜持とが成文(文章化)のみ、つまりマニュアル化した申し合わせの類に堕して、しかも騒がしい世上の言論の具に晒される状況を憂いていると察したのである。

そこで氏の発する言辞の秘奥にあるであろう忠恕ある純情の由縁を、鎮まりを護る(鎮護)の漢(おとこ)として考えてみたい。また、氏の附属性価値は国会議員、財務大臣、九州麻生財閥の息子、JCの影の会頭などさまざまだが、ここでは人格とは何ら関係のない附属的装いを除いて観察してみた

筆者は郷土研究と称してたびたび津軽に行く。昨年は金木を逍遥した。

あの太宰治の生家,斜陽館があるところだ。元来小説の類を見る機会は少ないが、それは嘘ものである考えていたからだが太宰の名前だけは知っていた。格好つけのようだが、物書きが教育者や文化人ともて囃されたり、ときに倣うべき偉人賢人になる風潮など、それが我が国の文化や深層の情緒だと思われることが堪らなく嫌だったからだ。古教照心ばかりで照心古教、つまり読まれてしまう技法が多く、心を照らして読むことが少ないせいもあるからだろう。土産物屋で売っていた文庫本を斜陽館の脇の日陰で閑時に眺めてみた。ナルホドと厭々が混じる不思議な感覚だったが、いつの間にか陽が落ちかかっていた。

ときおり思うトボケたような津軽だが、複雑な様態を表す大自然の一粒として他を認知しながら生きる人間の生存を考えたとき、騒がしい浮俗から離れることこそ己を知る最良のすべだと考えるからだ。もちろん津々浦々には適所もあるが縁に誘われたのが足掛け二十数年になった。

その己を知るための障害となるのは浮俗の喧騒と、しがみついた天ぷらコロモのような附属性価値であり、しかも、人のため、社会のためと自己の意志周知の為に地位や名誉なりを仮借したいとする欲に、いやらしくも、さもしい己を良心に映すからだ。加えて世間に善い子になろうとする努力にときおり疲れ、また「されることよりすること」に向かう一種の厚顔不遜な気分の省きも考えてのことだ。

それは、巷間耳目に入ることだが、政策実現のために衆を恃み、駆け引き謀略を駆使しつつ大義美句を謳う選良にも、ことのほか嫌気がさしているからだろう。なかにはこんな連中の児戯に道理を説くことを請われることに嘆かわしさもあったのかもしれない。

議員は現世利益を追い欲望の交差点である国会において民主主義下の幸せを追求するが、一方、国民は大宮に存する御方の忠恕を想念の対象として、交差点にうごめく議員の言辞所作を眺めている。景気が悪くカネ回りがわるいことも官吏と議員にその因をもとめ、議員も隠し屏風を立てて大宮を汚さないようにしているが、さまになっていない。それも大御心の在り様が分からなくなった亡者ゆえだろう。

太宰治氏

嘆かわしい話から太宰に戻る。

あの金木の長者に生まれた太宰がどうして辛辣で捨て鉢のようにみえる物言いをするようになったのか、郷では突出した生家の栄華と暮らしぶりに何がそうさせ、かつその様に事象が見えたのか、郷に鎮まってみるとオボロゲニも自分なりに解ってきた。

それも、客のこないような喫茶店で一日中カウンターに座っている初老の女性の語り口が、どこか特有の諦観を漂わせていることから察したことだ。ことさらだれも救ってくれない、別世界が見たいと願っているわけでもない。東京もんの話題は雪とやませの風、くわえて、さびれていく街並みだが、それに同調するわけでもなく年一回の東京旅行と田圃の米作りの楽しさが口をつく。そして老いていくのだと。

生きているうちは何でも楽しみ、人の上に立ち優越感を得る、そんな無教養な手合いもいるが、女性の応えには筆者も片腹が痛いような、どこか羨ましく、かつ拙ない人生をリセットしたい、いや、そうしたくてもできない弱さを覚えた。そして、ここの生活には邪魔モノかとも感じられた。それは、このままそっとしてやりたいと思える津軽への愛着なのだろう。

栄華と混沌、欲望と退廃堕落のような都会の喧騒から脱した津軽金木は筆者にとって切なくもあった。それは追い求めるものへの儚さなのだ。あまりにも大きい格差の囲いにある斜陽館の倅は、生まれたときからの不思議観をもったことだろう。それが太宰の解決不可能な諦観だったと勝手に考えたりもした。

青森県金木町 斜陽館

彼にとっては、なぜこの家に生まれてきたのか。持てあますほどの財力と城のような家屋、小作人をはじめ出入りの人はこの幼い自分にも頭を下げる。学校では着ているものも違い、先生でさえ遠慮している。生きていくには何の問題がない郷の環境だった。何よりも競うこともなく、ひがんだり妬んだりすることもなかったが、心の隙間に埋め合わせるものすら探しても金木にはなかったのかもしれない。親は治の困惑に気がつかなかった。いや、誰でも通る道だとして、いずれ解消することだろうと考えていたのかもしれない。

ただ、彼にも津軽の気質は浸透していた。気候風土もあろうが、津軽は特別の何かが潜んでいると思うのは30年近く毎年訪れる筆者も感ずるところだ。どこか北九州の遠賀川にいう川筋もんの気質に似ている。それは真が優しすぎることでおきる軋轢と煩悶だ。

辛苦だからこそ解り合えるという同類の気持ちが、言葉や仕草一つの違いで何もかも違うように感ずる語らぬ男の積層された気持ちだ。ただ、異物や異端には敏感に群れを護る長(おさ)のごとく侠気が前に出てくる。普段は「そんなものだ」と気長で悠長な津軽衆だが動き出すと早くて剛い。あの日露戦争の分け目となった黒構台の戦闘も司令は桑名の立見将軍だが兵は津軽衆だ。

手前勝手だがそれが生きざまであり侠気豊かな気風が醸し出され、しかもオナゴ気質も津軽と筑前は似ている。津軽には菊地姓が多いが遠くは熊本との縁だという。田村麻呂も白神から以北はけがいの地と察し、どうも大和とは異なる気風があるようだ。

そんな津軽がことのほか気にいったのかお忍びで訪れる稀人もいる。世界的財閥の当主だか御曹司だ。それはアラブ王族の団体ではなく、ヒッチハイクの装いかサラリーマン姿か、知る人も少ない津軽逍遥だ。

雪が多く仕事もない,みんな東京の学校に行ったっきり帰ってこないという。どこか嫌気があるのか彼らが言うそんな郷里だ。しかし彼らの東京に出た目的は安定所得に裏付けされた人並みの生活だか、要は金の余裕と自由な時間が最終目的だ。だから津軽に背を向ける。しかし、その財閥の関係者は途方もない資力と自由な時間をもって津軽を訪れる。いやな津軽を離れせっせと向かう道は財閥のような生活だが、その財閥は彼らが戻らない津軽が好きでやってくる。それは都会人のように桜、温泉、スキーではない。彼らが欲する風光と情緒だ。

また、どこか津軽の人は郷里のことを良く云わない人がいる。それは「ここの大変さは住んだものしか解らない」と、当初は筆者も「そんなところに何しに来たのだ」といわれたことがあった。また「余計な事をしない」「生意気なことを言わない」など、別の切り口では一種の郷のセキュリティーのように、よそ者、異端を受け入れない固陋な気性がある。隣の南部との対抗意識もいまだ残っている。戦国時代の豪族の裏切り殺りくが、今もって昨今の町村合併の障害になったり、雰囲気としては禍根が融解しない囲われた民情があるが、なによりも陰で貶したりするが、褒め合うような陽気さは乏しいようだ。

隣国にたとえれば、東北三省と南の上海や福建の違いがある。たとえ東京モンでも真に馴染めることは少ないだろう。そのくらいに筆者にとっては「いい処」である。

毎日同じような営みがあり必ず雪も降る。その量が多いか少ないかがささやかな刺激だ。

よく、「津軽の足ひっぱり」という。心優しいお節介にも陰口が飛ぶ。また「津軽選挙」は郷を二分し負ければ論功褒章だった名誉職もとりあげられ、県や市の発注も一切なくなる。まさに選挙は死活問題なのだ。

それくらい冷酷にもみえる人間関係でもあるが、酒が入れば議論が始まり女房を張り倒すことも日常だった頃もある。カラオケが出てきて幾分緩和され、女房がつよく烈しくなったのも近ごろの事だ。ちなみに北九州の女は男を立てるが筋には厳しいという昔の話がある。男とて生意気な女に手が出るのは津軽も九州も同じようだが、口が重いのも男の共通したことだ。

そんな津軽の津島くんと筑前の麻生くんだが、一方は生地で少年期を過ごし、一方は同じ豪邸だが東京暮らし。この場合は互いに入れ替えても幼少の暮らしぶりは同じようだが、目の前に広がる人間関係と、その教育方針は大きく異なる。

少しは都会慣れして洒落のきいた口先はへし折られて当たり前な郷のこと、格別な財を築いた家柄は、余程のことがない限り上っ面な人間関係に巻き込まれる。

大人は喜捨や篤志に支えられ特殊な主従関係を習慣性として関係を受け入れるが、子供はそうはいかない。目垢が付くと貴賓なり高価な物の価値や品位が落ちると、それを維持するためにおおぜいの眼に晒すことなく隠す、つまり隔離するのだが、太宰は他の子供たちに混じり、麻生太郎は別物としてその時代を経験した。今どきは異様だが血脈を維持し人物を涵養するには隔離は適切な知恵でもある。

筆者ですら当時の公立の学び舎の状況を忌避して私学を志望した。それは群れになったときに臭う教師のさもしい要求と生徒への熱情に疑問を抱いたからだ。それからは縁ある人物も変わり、志向する目的も他とは異なる経過があった。学ばされるのではなく学ぶのだと実感したのもその頃だ。

だだ、世間も感知しない幼児期に特性もわきまえず世間から隔離すると、妙な迎合性が生ずることがある。それは善にも悪(わる)にも応ずる器用さだが、どこか自身が分からなくなり附属性に頼る脆弱性が生まれることがある。つまり、貴種だが許容量があることを装うために無理を生ずることだ。だだ、そんな装いは世間の移ろい気分だということが分かれば器量人ともなるが要は自然体というものだ。とくに社会なり国家の長(おさ)には貴種意識とその経過が重要になってくる。いくら欲望の交差点の案内人(議員)だとしても「俺と一緒だ」「いつでも替われる」類では成り立たない。とくに土壇場では登覧し俯瞰する潜在的慣性、つまり、ときに冷酷な客観性が必要だからだ。その多くは隔離したものに宿る潜在能力と言ってもいいものだろう。

西郷がいみじくも維新後の新政府のあり様、とくに女と金にまつわる人間の劣化を観て「こんな国にするつもりは無かった」とつぶやいたというが、「所詮」「そもそも」と揶揄されるさもしい人間たちによって明治創成期があった。西郷にとっては主君斉彬に比してその人物観をみたのだろう。不謹慎のそしりだが、いまでいうイベントサーカスのように外敵との戦争に目を奪われ、熱狂かつ偏見性は、自国に内在する民癖である御上御用と依頼という、さもしさの覚醒や更新という促しを忘れ、いたずらに教育、為政の仕組み、憲法まで西洋にかぶれたように模倣に邁進した。それは「所詮」その様な軽薄な人物を高位に置いた稚拙な構成にあったからだろう。

大久保利通

大久保利通の二男牧野伸顕

そんな「所詮」の連中を眺め、亡き西郷の意を忖度して為政に邁進した人物もいた。それは肉体的衝撃を恐れず国家の基礎づくりをした大久保利通だ。息子は牧野伸顕内大臣、増長した軍部の伸張に憂慮した人物である。また、つねに国家の結び目の意を感知して動いていた。その意とは言葉でもなく、立憲君主としての私意表現をかたくなに避けた天皇でさえ誓詞とした大御心を安寧の願いとして為政の大綱を支えていた人物である。

当時の軍部の状態は憲法に明記した統帥権を用い、「軍は龍顔(眼)の袖に隠れて」といわれるように、なにかあれば天皇を屏風にして権力を伸張していた。武断政治をおこなった幕府の統領も肩書は征夷大将軍である。秀吉も家康もそのお墨付きという書きものによって社会を支配したが、名目さえあればどうにでもなるという憲法の条文を利用したのだ。外では謀略情報戦に弱かったが,内政を取り仕切るには書きもので充分だった。それが憲法を利用する権力亡者の倣いのようだ。

いずれも同様に不特定多数の眼に晒される社会デビューしたが、太宰は脱出、麻生は同様なレベルから徐々に順化し楽しんできた。だだ、太宰は迎合することのない位置にいたが、麻生はさもしい欲望を声高に叫ぶものの選択に吾が身を晒した。

ただの人(私人)から選ばれた位置をステータスと考える群れに置くことが、さもしさ、野暮、不自由、という彼のいう格好悪い生き方であり、その群れたちと同類にならなければ生業(なりわい)が成立しない不満足な人生を選んだ。それは志願したのか、その、゛らしさ ゛から推戴されたかは問うまいが、あえて目垢になるために意の沿わない、さもしさに混じり迎合する苦しさ、いやそれが慣性となって美術館から画商の店先に並べられ、しまいに手垢まで付くようになる己を、いかに自制確保するかが大成の要だろう。

世間は失言という。おおよそは要らぬ迎合と洒落に近いサービス精神だろうが、そろそろ脆弱な優しさを克服した許容と、己に見える先見に自信を持つべきだろう。縁戚の吉田茂も大宮の住人たちも洒脱な情緒がある。「入江は喰いすぐだったのか」と、侍従の逝去に語った天皇の言(卜部侍従の筆者への逸話)は、麻生がいえば不謹慎な失言だと騒がれる。

麻生の感性は人を貶めたりする悪意は無い。だだ、ノ―ブレスオブリュ―ジュという位置によくある皮肉まじりの所作だが、それこそ要点抽出と俯瞰したものの見方のなせる氏なりの言辞であり、安易な易しさではなく、厳しくも真に人を憂う優しさなのだろう。

ここでは敢えて附属性価値である財力、地位、名誉、出自、世上の経歴を避け、氏の童心と感性を太宰に比して記した。筆者は人の心を読むアカデミックな技術も形式的な資格もないが、観察の背景にある優しさ、他への許容、自己探求、利他の増進への自然な志向などを異なることを恐れない切り口で考えてみた。

実際に会うとそれを実感した。

それは騒がれるような人物ではなかった。

よく、あの生業は忙しいのか人の話を良く聴かないという印象があったが、氏には阿吽があった。つかみが早く的確だった。

加え、この世界に大事な童心のように邪心のない鷹揚さがあった。

世情はおうへい(偉そう)で目線が高く、格好つけで貴族趣味、マンが好きのはしゃぎ好きとの印象がある。

筆者は切り口を変えれば、だから見ごたえがあると思うのだ。

寄らば大樹の陣傘や、風向きを気にする官吏、付き従う若者を衣(ころも)とすることなく、心底に大御心を鑑として施政の信を問うなら国民からの大命はいずれ下るだろう。

あの頃の江戸鳶の古老は、義理と人情とやせ我慢と語っていた、ついでに、梯子と木遣りと彫り物が揃っていればなおさらだが、近頃は鳶が旦那きどりになって口が巧くなくちゃ喰えねえようだ、と嘆いていた。

男も洒落と冗談が言えなくなって野暮になった。筋もなく、そもそも価値は何なのかも分からなくなった。近ごろの瓦版屋の類はあの頃の軍のようになった。つかみどころのないヌエのようにも流動する、いや、しむけられている国民とかいう文言を装って、書いている方も行き先知れずの虚言を吐いている。嘘も小説にすればOKという手あいだ。

判決文も判例主義、その判例すらなかった明治の裁判官はこう結んだ。

「条理」に照らして、もちろん情理でもあっただろう。理が分かる人間がいなくなったというが、その理(ことわり)を面白くも分かり易く例を引いて説明しなくては世間は納得しない。そんな手合いに限って、知って覚えたたぐいの集積しかなく、活かそうという知恵も行動もない。

噛んで含ませれば多言となり、どこか齟齬があるし失念もあるだろう。だが、一生懸命の説明も、能力に頭が突いているという、面白くいえば不謹慎、頭を下げれば認めたといい、例を出せばまわりくどい、しかも禁句がごろごろして転ばない方がおかしい。

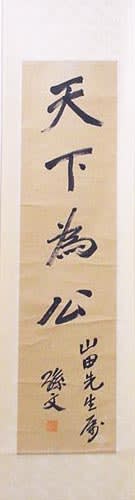

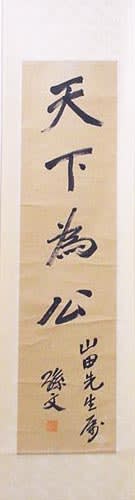

「天下為公」政治はこれしかない「私」では亡国だ 麻生氏も好んで書くらしい

漢字の読み違えや失言もなんのその、「らしさ」を見失わず魅せられる稀な人物とみる。

麻生太郎はそんな気がするような、心の苦渋を超えて己を知った好漢だ。

三木武夫は「あの御方なら解っていただける」と執拗な引き下ろしにたえた。

きっと、あの御方の心を体することができると想念すれば解決は容易だろう。

イメージは関係サイトより転載