東大文系法学部は知識習得の前提とした「本(もと)」のあることが分からないのか、既得済と確認しないのか、それとも「もと」など説明論拠が立てられないからと、無意味と考えているのか、ともあれ学び舎エリートと称する学徒が群れのよう暗雲となって世情を覆っている。それは「観人則」が簡便な数値判別となった頃から顕著になっている。

国家経営の歴史的証である文書が、改ざん、隠蔽、廃棄が平然と行われるようになった。裁判所も恒常的に行われ、行政官庁も倣ったように断捨離に勤しんでいる。

金貸しが証文を勝手に書き換えたり廃棄したら生業は成り立たないが、組織活動体でもある国家なるものでも、敗戦時、中央、地方問わず官域では書類廃棄(焼却)が続いた。

多くの、改ざん、隠蔽、廃棄は見られたら都合の悪い、つまり責任者を特定されないよう、あるいは無謬性と普遍性を旨とするものが、偏ったり、邪な施策や行使が露見しないようにする行為と良識ある国民はみている。いまは、それが諦めともなっている。

以下は歴史の残影として守護すべき碩学の序文です。

(背景)

敗戦時、1944年までは約100万人の将兵が戦地で亡くなり、その後終戦までに200万が亡くなり多くは餓死といわれてます。加えて戦争の指導的立場にあった将官の中には責を負って自決された方もいます。

一方、隠匿物資を横流しして財を築く将官や兵士、部下に罪をなすりつけ逃げおおせたもの、地方に逃げ隠遁するもの、ほとぼりが冷めるのを待って政治家や実業家、はたまた知事や政府高官になった者もいます。

しかし此処に著された遺稿は、戦地で亡くなった兵士、現地住民への哀悼と謝罪、そして国家の歴史上、はじめて記される異民族との戦いにおける敗北に、我が身の死をもって償い自裁された人々の靖んじて献じた集文です。 筆者記

弘前城公園

昭和45年8月1日発行

靖国神社刊行 「世紀の自決」 序

千歳恩讐両ながら存せず。風雲長く為に忠魂を弔ふと、幕末菅石山が楠公墓畔で詠じましたが、戦後、時が経つほど折にふれ、縁に随って、見聞きする殉国の壮烈な人々の遺事に純浄な感激を覚えます。

このたび全国戦争犠牲者援護会の方々並に芙蓉書房が、広く関係各団体と遺族の人々の協力を得て、五百六十八柱に上る自決烈士の中、百四十四柱の人々の尊い不朽の文献を集めてこの「世紀の自決」を刊行されたことは誠に肝銘すべきものであります。

世の軽薄な人々の中には、戦争を憎むのあまり、自らの国家を否定し、殉国の士にも一向関心を持たず、無責任な利己的平和と享楽ばかりを求めてやまぬ者が多い。

それは最も恥づべき堕落であります。祖国はその懐かしい山河と共に、民族の生命と伝統を顕現してをるものであり、地球は幾十億年もかかって、生命を創り、人間を生み、心霊を高め、民族を育て、国家 を拓いて、人類文明を発達させてきました。

その自然と生命と人間精神に共通する進歩の原理原則は、常に試練と犠牲と無くしては行はれないことを、科学によっても明らかにされてをります。

書経に所謂「自ら靖んじ自ら献ずる」このことによって、人も、家も、国も、人類も、文明も進歩発達してきたのであります。

明治維新の偉大な一人の先覚浅見絅斎が「靖献遺言」を著したのも、自ら靖献して殉義殉国した人々を世に表彰したのですが、この一巻の「世紀の自決」も亦新たな一つの「靖献遺言」と言ふことができませう。

このごろの世は甚だしい背徳と忘恩の横行する軽薄時代ですが、これをどうして救ふことができるでせうか。

その一つの原理は、たしかに論語に所謂、「終を慎み、遠を追へば、民の俗、厚きに帰す」といふ教にあると信じます。

この書は、この意味において尊い「追遠」の一つの事業であります。

微々たる花粉が太平洋を越えてアメリカ大陸に育つこともあり、ヨーロッパの地層に沈んで、不滅の跡を留めてゐることを科学者は発見してをります。私は敬しんで英霊に心香を献じてこの一文を呈する次第であります。

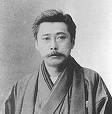

昭和四十三年六月六日 安岡正篤

精霊流し 青森県黒石市

頌徳表 (徳を讃える)

明治維新の大業は吉田松陰先生の指導に因って成就す、蓋し過言に非ず、先生は夙に国難を憂ひ日夜肝胆を砕き有能なる子弟育成に心血を注げり。

憂国の忠魂今尚長州に脹る。村本忠言翁は明治三十年八月九日長州に生れ五十一年三月三十日長州に鎮す。

翁は幼にして憂国の志厚く長じて学び順って忠魂の気概益々旺んなり。秋恰も昭和二十年八月十五日終戦の詔勅降るや我国古来の道義 美風 荒廃せり、翁は憂慮し決然と起つ。

抑々翁は笠木良明先生の知遇を享け爾来国一を憂うる同志相集いて諮ること婁々なリ。時節到来日本再建法案大綱の編纂に当りその発起人に名を列ね国家の発展に貢献する処実に少なからず。

然も尚翁の志操の遠大を遺さんと欲すれば則ち奮って翁の記された言辞を以ってその極みとす。曰く 草莽の一声は天下に隆々として鳴り響くと、翁は争いを避けて和を尊び終始、双而不欲、施而不受の気節に富み、又先人言う所の第宅器物その奇を要せず、有れば即ち有るに従って楽しみ無ければ無きに任せて晏如たり。而して黙て語らず薀蓄を啓いては裨益すること太だ多し。

俊英の志行半ばにして七十八才を以って長ず、児孫等日夜其の遺風を懐い慎んでその遺徳を肝に銘じ競々として其の志操を忘れず、翁の生前を偲び永くその功を敬ひ謹んでその徳を頌し以って紀念と為す

安岡正篤 監修

寶田時雄 謹んで撰す(起文)

※ 文京区白山の安岡邸書斎にて初対面にもかかわらず監修をご依頼。三度読み直し「直してよろしいか」と赤鉛筆で添削。戻され読み直していると「文は上手い、下手ではない。君の誠意が五十年、百年後、目にした人物によって社会や国が変わるかもしれない。文とはそのようなものだ(簡記)」

氏がどのような人物かも分からず、ただ古老の後を付いて行って、帰りは玄関カマチに立ち道路の角口まで動じなかった人物。「どなたですか」古老は「安岡先生だ、弟子になったらどうだ」と。

氏の来歴は知らずとも「文は上手い下手ではない」それだけでも面白くなった。そんな人間は弟子などはとらない、必要がない。良いと思えば倣い浸透させればすむ。

だが世の曲学阿世の徒は、最後の弟子などと称して、売文、虚偽言論家として世を惑わせている。「弟子をとった覚えはない」という師は学問気概に簡便な相伝はない。まして自称弟子がステータスや財利の種になるど、学問の堕落と一喝されることは間違いない。