角の取れた積み木を積む、童の無垢な労心 (弘前養生幼稚園)

総理就任後のメールマガジンの一章に

「信頼を取り戻す名案がない」とある。

ことさら今ばやりのコピー批評や冷やかし、あるいは氏を憎み、宰相を軽んじているのではない。

最初のメッセージに名案が無いといわれると、なぜ手を挙げたのだろうか。

せめて妙案がある、あるいは積齢、溜めていた理想の姿を具現する、と誠実な純情を見せて欲しいものだ。

いまどきと冷笑されるだろうが、上に立つものは人倫の道を国民に自ら示すべきであり、ことに政治家の言葉は刃であり、成文は国家の義でなければならない。

文は経国の大義にして・・と先人は説くが、大儀(おっくう、骨の折れる)では、しばしば門閥名家にみる白足袋風情に他ならない。

もしも、これも歴代続く取り巻き茶坊主の見識だとしたら、国民は胸を張って世界を闊歩できまい。

なによりも宮中参内の折、陛下からの御下問に「信頼を取り戻す名案はない」と平然と言い切るなら、日本国宰相の任は無いだろう

津輕弘前 昨冬

≪以下はある組織の指導的立場の人材養成についての講話録である≫

それは長時間微動だにしない真剣な講話でした。

巷の礼賛や激励ではない。彼らが志を願って(志願)した職域で縁を以て結ばれた人間の気概に応えたものだった。

それは誰にでもある誕生と辿りつく死への意義を、人生観として伝える、時に修める(自修)の機会でもあった。

後刻送達された「所感」には、紅心に中(あたる)る真剣な内容が綴られていた。

標題に添えて・・・

機略とは事に臨んで臨機応変、縦横無尽に思考をめぐらすことではあるが、その要は人間(人物)そのものにある。

それは状況に応じて、瞬時な対応を考案することであり、たとえ集団内においても、全体の一部分において発揮できる己の特徴を鑑みて、連帯の調和をいかに維持するか、また、各々の部分をいかに連結統合できるかという、多面的かつ根本的で、さらには連結統合の効果となる他に対する許容量を拡げ、高めるような習得が必要となってくる。

特に、瞬時の機略判断は技術や知識の習得だけではなく、直感性を養う浸透学的な要素が必要となる。また、如何なる状況においても判断基準となる座標軸を確信し、かつ己が柔軟に運用するような感覚も必要となる。

こういった感覚は、己に立ち戻ってみれば、まさに生死の観、不特定に対する責任感が混在するなかでの突破力となる覚悟や、怯み、怖れを祓う勇気の源泉を、自然にかつ容易に発生させるすべともなる。

しかしながら、このような人間考学は官制学カリキュラムにはない。

「本立って道生ず」

いわば学びの「本(もと)」となるものであるが、この「本」のあることの認識し、その「本」を伸ばす学びや人間関係の柔軟さを習得することは、生死自己完結の自由を担保し、慈しみをもつものに靖んじて献ずる(靖献)精神を維持涵養することにもなると考える。

また、己の生死の間(人生)想像することは、不特定多数の安寧を任務として集団の高位に就き、責務ある立場のものとして平常心で職責を遂行するために必要な、溌剌とした自己の躍動でもあり、かつ志願発起に希求した自身の姿を想い起こすことにもなるだろう。(自己更新)

この度は、この官制学カリキュラムにはない機略の臨機応変。縦横無尽を養う人間考学を、明治初頭の残像にみる学問を振り返って眺め考えてみる。

学びの負荷を悦ぶ気概があった

◎講話レジュメ

Ⅰ 明治初頭の学制と、それ以前の学問について

1.藩校、塾から数値選別の立身出世 「聖諭記」

2.自己の特徴を発見して伸ばす 「小学と大学」

Ⅱ時代は違えても児玉源太郎や秋山真之が注目されること

1.人を観て登用する 「観人則」

2.後藤新平の「超数的効果」とは

Ⅲ現代の実相を人間から俯瞰視する

1.「衰亡の徴」 荀子

2.「四端」 孟子

3.「四患」 荀悦

4.「五寒」

次後は季節を変えて、その機略を容易にする「浸透学」を講じ、余話として「謀略」について知見をお伝えして数次にわたる講話を終了した。

寳田時雄 人間考学講話より

一部イメージは関係サイトより転載

いまは金と地位が自由になると、畏れ多い、謙譲の美徳、不特定多数の国人への忠恕など死語になった。昨今はとくに中央、地方問わず、政治、官界にその姿は顕著に表れている。

「美しい国」があるかどうか解らないが、本来は、「清く、正しく、美しく」が本来の唱和だが、その「清く」と「正しく」が無ければ、当然、美しい国は目の前には現れない。

吉田茂は天皇を畏敬し書簡の末尾に臣茂(吉田茂は天皇の臣下の意味)と記すくらい、輔弼の使命意識がつよかった。つまり国民統合の象徴である天皇の存在意義を自らが体現しているのだ。

それゆえに、もしも存命中に銅像や、天皇と格式上であれ同位になる国葬などもっての外と激怒したに違いない。遺族とて畏れ多いと丁重に遠慮したはずだが、取り巻きには別の理由があったようだ。

吉田氏が歳上でありながら老子と敬して意見を請うた安岡正篤氏も同様な気概がある。官位褒賞の類とは縁はなく、宮中の侍講懇嘱も断っている。染井の墓石は何処にでもあるような自然石だ。

以下は吉田氏の周りに募った代議士が、さぞ吉田先生も喜ぶだろうと、親の心 小知らずの児戯のような内容だが、吉田、安岡両氏のような気概もなく、国家を経営し政治が整うのか暗澹となる。

『慙愧の念にたえない』岡本義男の舌鋒は鋭かった。弟子といっても「看板弟子」ではない。義友である。

岡本は戦前、安岡邸のある白山に在住していた。何かあると先生!と足繁く通い,安岡も寸暇を惜しまず無名の烈行哲人に応対した。また利他の善行に及ぶと「憂国の士、差し向ける」と、自身の名刺に書き込み送り出している。

ことは吉田茂の銅像の頌徳撰文を安岡が懇嘱されたときだった。

岡本は言う

>>「先生! この銅像はどこに建てるかご存知ですか? 皇居ですよ。あの臣茂と末尾に記す吉田の銅像が皇居の苑(北の丸)に建てられます。果たして吉田氏は草葉の陰でなんと思うか。吉田学校の馬鹿共が、親の心子知らずとはこのようなことです。あのシャイな吉田氏の心中を察すれば高知の桂浜から仰ぎ見る方が・・・いや、その前に銅像なんて、と議員どもを叱り飛ばすはずですが・・」

安岡は『建立する場所までは・・・慙愧の念にたえない』と。

戦後まもなく岡本は札幌に居た。その地域の当麻神社の宮司から相談されたことがある。

>「岡本さんは東京で偉い人を知っているそうだが、此処札幌も戦禍に打ちひしがれ精神までも衰えている。どうでしょう、日本精神の作興のために近じか伊勢の遷宮があるので、解体された御神木を分けてもらえないだろうか。それを以って郷里を復興させたいのだが」

翌日、岡本は東京に向かい安岡邸を尋ねるが埼玉県菅谷に疎開しているという

仔細を聴いた安岡は「戦火で連絡先を無くしてしまったが、たしか総代は吉田氏だ。紹介状を認めるから伺ったらよい」

その足で吉田総代を訪ねて書生に『安岡先生からの使いです』と告げると、しばらくして紋付羽織袴の正装で玄関に現れた。

宮司の願件を告げると

「今までそのような事は無かったが、仰る意図は判った。ついてはお願いがあります。皆さんで神域を清掃してそのお礼にと神木を分けるということでどうでしょう」

まもなく当麻神社に御神木が掲げられた。

ちなみに伊勢神宮内に掛札をつけたイチイの樹が岡本の手で植樹されている。これも稀なことであろう。

無名であるがその義烈の行為は安岡を愉しませた。取り巻きは「困ったものだ」と陰口をいうが岡本は意に介さない。

岡本との談義中に政権担当者や重役が連絡が入るが、「来客中!」と応答せず無名の哲人との談義に真摯に向きあっている。

また、長期出張の時は「何日から何日まで留守をしています」と直接連絡がある。

>>「あなたのほうが若さは上だが、頭は飛びぬけて鋭い人が居る。よかったら弟子になったらよい」と、場所も名前も知らされず連れて行かれたのが筆者と安岡先生との縁だったが、安岡師の紅心に中る数少ない人物としてこそ冒頭の言があったのである。

岡本の座右は、【貪らざるを以って寶と為す】である

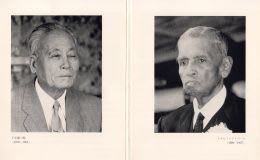

下中 パル博士

ビール仲間だった平凡社の下中邦彦(社長)に誘われて箱根のパル・下中記念館に行ったおり、パンフレットに見覚えのある書風の碑文が載っていた。

記念館は邦彦さんの父、当時の出版界の大立者、下中弥三郎氏と極東軍事裁判(東京裁判)のインド選出判事、ラダビノード、パル博士との厚誼を記念して建てられたものです。

パンフには広島市本照寺院内に1952年に建立されたとある。【大亜細亜悲願の碑】と刻まれた石版には、住職筧義章師の求めに応じて揮毫されたパル博士の言葉が同様に刻まれている。

「大東亜悲願の碑」は宮島詠士(大八)氏の筆によるものである

じつは以前、筆者が毎年招かれた鎮海観音会という法要があった

世田谷の豪徳寺という名刹で催される会の主催者は宮島家の当主である。

本堂の読経は住職と僧四名で迫力ある観音経を唱和する。その後、縁ある方々の霊を読み上げるのだが、昭和史を飾る軍人、政治家、思想家など百人余りにのぼる。

観音像は韓国の鎮海にあったものとの来歴があるが、戦前の法要には内外の要人が多く集い荘厳な法要だった。その主唱者が宮島大八氏だが、氏を有名にしたものがもう一つある。それは、「書は東へ行った」と中国書壇から畏怖を込めて賞賛されるぐらいの名筆家でもあることだ。またその風貌は素朴な学者風であり、大言壮語を吐く壮士でもない。

あの中野正剛をして、こんな人物が日本に居たのかと心酔されている。

1943年(昭和18)に亡くなっているが、故人の銘筆を刻む筧住職も、さぞ縁の持つ偉大さを想起したことだろう。

パル博士の縁で、また一つ備忘のための残像が懐かしさをもって蘇ったことに感謝しなければならない。

佐藤慎一郎先生 寄託資料をもとに

「現代生活における利と義について」筆者挿入編 抜粋

さて、日本は・・・

今から二千三百年も前に亡くなった苟子が、「乱世の徴(しるし)」として、次のような「徴(しるし)」が現われてくれば、その国家は「衰亡」に傾くと警告しています。

「その服は組」

ー人々の服装がはですぎて、不調和となってくる。個性的なオシャレとは言いえて妙な

考えですが、不調和を楽しむ、あるいはそれを競うことに意識が集まると、内容がおろそかになるということでしょう。

「その容(かたち)は婦(ふ)」

男は女性のまねをしはじめ、その容貌態度は婦人のように、なまめかしく軟弱になってくる。 ところが国が亡ぶ時には、女までも堕落する。女性は、そのような男か女かわからんようなニヤケタ男を好きになる。また逆に女性が烈しくなるようです。

そして女はついに

「両親を棄てて、その男の所へ走る」

と、苟子は書いている。

「その俗は淫」

その風俗は淫乱となってくる。とくに婦女子の風俗が乱れ、それに誘引されるように男子の志は衰え、そのような状態が影から表層に現れ、至極当然な文化として認知され、大人は競って子供たちを、そのような文化に送り出します。

「その志は利」

人間の志すところは、すべて自分の利益だけ。しかも健康を売り、環境を売り、自然を売る行為が流行りだすのもこの傾向です。また国立大学のエリートがビジネス、つまり、゛食い扶持学゛に志向するのもこの傾向でしょう。゛世のため、人のため゛は、野暮で古いこととして意識外におかれ、「知は大偽を生ず」喩えどおり言い訳、繕いの利学に埋没します。

まさしく「小人は身を以て利に殉ず」(荘子)です。

利のためなら死んでも悔いがないのです。

身を以て天下に殉ずる日本人は、少なくなりました。

その次は

「その行は雑」

その行為は乱雑で統一を欠いている。喫茶店で音楽を聞きコーヒーを飲みながら、勉強したり、一つのことに専念できなくなっている。携帯電話がもつ選択と多様性の仕組みは、伝達手段を超え、大海の釣り人や砂漠の砂絵のように、その感性はより個性という名において連帯の鎖を融解させています。集中と継続が欠けた人間関係の姿です。

「その声楽は険」

音楽が下鄙(げび)て、淫(みだ)らとなり、しかも雑音なのか、騒音なのか、笑っているのか、泣いているのか、とにかく変態となる。音楽を聞けば、その民族興亡の状態が分るのです。

近頃はリズムが早く、付いてゆくためにのリズムが通常生活の調和リズムを壊し、「早く、ハヤク」が母親の一番多い言葉だと国立附属小学校の子供アンケートにある。

落ち着いた情感のあるメロディーが少なくなったようだ。

苟子の言葉はまだ続くのですが、結局、

「亡国に至りて、而る後に亡を知り、死に至りて然る後に死を知る」

これが本当の亡国だと警告しています。

つまり、亡国になって、はじめてこれが亡国か・・と知ることです。また亡国の瀬戸際は宴も楽しく、その趣向は、温泉、グルメ、旅行、イベントが代表的な楽しみで、あの陽は沈まないと享楽に走ったローマ帝国、大英帝国も同様な楽しみの後、堕落、怠惰に抗しきれず衰退しました。

現在の日本の国情と比べてください。

まさしく「驕りて亡びざるものは、未だこれあらざるなり」(左伝)です

漁夫は屈原に問うています、「なぜあなたは世の中から遠ざけられたか」と。

「世を挙げてみな濁(にご)る、我独り清(す)む」

と答えて、ベキラの淵に身を投じて死んでいます。

日本の現状も諸君が分かりかけているが、゛どうしたら゛と、ベキラの淵に波騒ぐ状態です。

しかも、私たちは屈原のように、自殺して苦難を避けることはできないのです。