6月4日(土)、5日(日)の2日間にわたり平成23年度居合道地区(東日本)講習会が東京武道館で全国から600人余の居合道の練達の士が集まって行われた。

写真はメイン会場の大武道場での七段の先生方の稽古風景。

居合仲間のTさんに『今度の講習会は滅多に経験できない貴重な講習会だから一緒に受講しましょう』と誘われて、軽い気持ちで参加した。

ところがである、当日会場に行って見ると普段であれば我々が講習会で指導を受ける六段、七段、八段の先生方がこの日は講習を受ける受講生とのこと。

よく存じ上げている錚々たる先生方が一堂に会していて、小生のような新米の四段が一緒に講習を受けて良いのだろうかと気後れと、場違いなところに来てしまったと言う、何とも居心地の悪さを真っ先に感じた。

しかし、こうした経験は滅多にできないし、こう言う雰囲気を肌身で感じて知っておくことも無形の財産になるだろうと思い直して講習会に臨んだ。

講習会は1日目が全剣連居合。

四段、五段、六段、七段、八段の段位別に受講する。

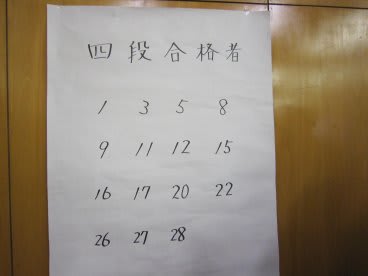

全国から集まった四段の受講者は100人余。

これらが3グループに分かれて指導を受けた。

今回の講習会での四段グループのテーマは『数多く抜く』と言うことで、講師の実技演武の後、3グループが交互に何回も、何回も繰り返し稽古し、修練に努めた。

そして、2日目は1日目のおさらいと古流の研究。

特に2日目の最後を飾った範士八段の先生方の古流の技のさえは、それこそ『遥けき山の頂』を仰ぎ見る思いで拝見させていただいた。

2日間の稽古は肉体的、精神的に疲れ、かなり辛いものがあったが、終わって見るとほっとした気持ちとやりとげたという達成感と相俟って晴れ晴れとした気分を味わうことができた次第である。

東日本の各地から600人を超す練達の士が集まって広い武道館も受講者でいっぱいとなった(左)、今回の大震災の被災地岩手、宮城、福島、茨城の各県からも多くの受講者が参加していた。(右)

受講者の前で全剣連居合12本の模範演武をする講師の先生(左)、四段クラスの講習会の稽古風景(右)

受講者の前で全剣連居合12本の模範演武をする講師の先生(左)、四段クラスの講習会の稽古風景(右)