多摩ニュータウンを作ろうとしたら、こんな土偶が出てきたそうだ。建築や道路や鉄道の工事で

丘陵を掘ると貝塚が出てきて、住居や土偶や土器や石器が出土することがよくあり、関東や東北

に縄文遺跡がたくさんある。いくつか訪ね歩いたこともあるので、江戸東京博物館で12/5まで

開催している特別展「縄文2021 東京に生きた縄文人」をのぞいてみた。

だいたい見晴らしがよくて明るい、水はけがよい場所を好んで縄文人は暮らしていた。米作りを

するようになると水が豊富な場所のほうが都合がよくて低湿地にも住むようになって、縄文人が

住んだような高台には神が祀られたり、古墳が作られたり、仏寺が建てられたり、それらの上に

城が築かれることも少なくない。東京のようなところだと何かしら上にできている場合が多くて

集落跡など発掘されるのは奇跡ではないか。

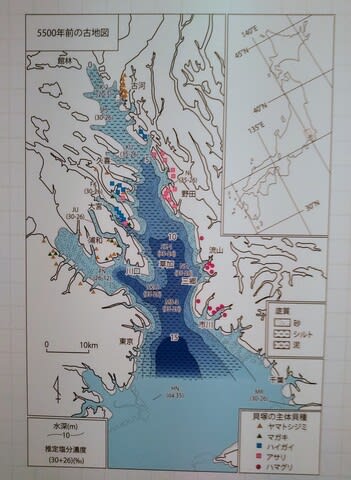

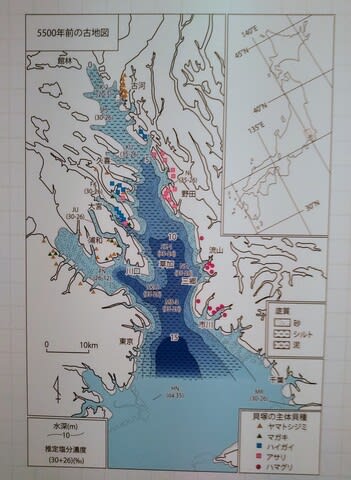

5500年前の古地図を見ると関東平野の奥まで海がくいこんで、館林、古河、久喜、大宮、野田。

浦和、川口のあたりが海に面している。そういった土地の小高いところに縄文人が集落を営んで

いたのだろう。草加などは江戸時代には宿場町だけど縄文時代は海の中だった。東海道なんかも

おおむね海の下だったように古地図では見受けられる。海岸線がずいぶん後退した。

これまで縄文時代の塩づくりは、海水を煮て塩を得る方法が取られたと考えられてきたけれども、

海藻を灰にする藻塩法という技術が用いられていたことがわかり、縄文時代中期の後葉には藻塩法

で効率よく塩を得ていたのではないかという展示があった。漆器はあるし藻塩法は使っているし、

穀物は栽培しているし、土鍋で煮炊きしているし、おいしいものを食べて豊かな暮らしをしていた

んだなと、家賃も税金もない太古の江戸っ子がうらやましくなった。

関連記事: 是川縄文館

丘陵を掘ると貝塚が出てきて、住居や土偶や土器や石器が出土することがよくあり、関東や東北

に縄文遺跡がたくさんある。いくつか訪ね歩いたこともあるので、江戸東京博物館で12/5まで

開催している特別展「縄文2021 東京に生きた縄文人」をのぞいてみた。

だいたい見晴らしがよくて明るい、水はけがよい場所を好んで縄文人は暮らしていた。米作りを

するようになると水が豊富な場所のほうが都合がよくて低湿地にも住むようになって、縄文人が

住んだような高台には神が祀られたり、古墳が作られたり、仏寺が建てられたり、それらの上に

城が築かれることも少なくない。東京のようなところだと何かしら上にできている場合が多くて

集落跡など発掘されるのは奇跡ではないか。

5500年前の古地図を見ると関東平野の奥まで海がくいこんで、館林、古河、久喜、大宮、野田。

浦和、川口のあたりが海に面している。そういった土地の小高いところに縄文人が集落を営んで

いたのだろう。草加などは江戸時代には宿場町だけど縄文時代は海の中だった。東海道なんかも

おおむね海の下だったように古地図では見受けられる。海岸線がずいぶん後退した。

これまで縄文時代の塩づくりは、海水を煮て塩を得る方法が取られたと考えられてきたけれども、

海藻を灰にする藻塩法という技術が用いられていたことがわかり、縄文時代中期の後葉には藻塩法

で効率よく塩を得ていたのではないかという展示があった。漆器はあるし藻塩法は使っているし、

穀物は栽培しているし、土鍋で煮炊きしているし、おいしいものを食べて豊かな暮らしをしていた

んだなと、家賃も税金もない太古の江戸っ子がうらやましくなった。

関連記事: 是川縄文館

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます