京都の中心は時代と共に東へ東へ移動してきた。たとえば京都駅などは平安京の中心線より、かなり東に位置しており、南に下がってもいるので、1200年前だったら京の外れもドン外れ、ギリギリの隅っこだ。芥川龍之介の小説『羅生門』に出てくる、荒れ果てた城門より東にあたり、やや北だからどうにか平安京の内側とはいえ、あの小説の時代なら荒廃すさまじき場所だったはず。

そんな京都駅から烏丸通をまっすぐ北へ上がると京都御所がある。北朝の初代、光厳天皇が1331年に即位した場所で、当時ごたごたしたことは明らかだ。北朝ができる前の正統(のちの南朝の源流)が内裏を置いていたのは現在の岡崎、平安神宮のあるところで京都御所よりさらに東だった。代々の内裏も、北朝の御所も、794年にできた平安京の内裏より東にかなり寄ってる。

南朝はその後、滅びたから、北朝の御所が天皇の在所として明治の首都移転まで続いた。明治天皇も北朝の系統なのだ。1331年から1869年までだから538年間。しかし京都には東京遷都を歴史的な事実として認めない人がけっこう存在しているという噂を聞いたことがある。その人たちには、この御所がいまも日本の中心なんだろう。

そんな御所も幾度も焼亡し、現在の建物は1855年のもの。京都は空襲で焼けなかったけどその前に何度も焼けている。社寺も仏像も古いものが残っていない。そういうのは滋賀にむしろ多い。さて、1869年に北朝の明治天皇が東京の宮城(元・江戸城で現・皇居)に移るまで、御所(南朝に遠慮してるのか内裏と呼ぶことは少ない)の周辺には多くの宮家や公家が住んでいた。

御所のまわりの細い水路はこんな水量でも皇室を守る結界の役割を果たしていたのだろう。俗世の堀とは意味合いが違うから、こんな規模でいいんだ。この外で暮らした貴族がこぞって東京へ、明治天皇を追いかけて移住したから、御所の周辺が荒れ放題に荒れた。これはいかんということで公園として整備されたのが、いまの京都御苑。だから現在、京都御苑の中に京都御所が収まっている。

順路に沿って京都御所を見学したあと、京都御苑を突っ切って南の端まで出てくると丸太町通が東西に通っている。丸太町通を西へ歩いていくと、794年に平安京ができたときの内裏があった場所に至る。そこで丸太町通を西へ西へ、黙々と歩いていく。けっこうな距離だけど昔の人も歩いたんだから歩くしかない。烏丸通を超えて千本通のほうへ、丸太町通を西へ歩く。

途中、堀川通の手前に真新しい看板があり、宇治の平等院を建てた藤原頼道の屋敷がここにあったというから寄り道する。令和3年にこの地に社屋を構える企業が宣伝を兼ねて藤原頼道の邸宅「高陽院」の跡地であると訴えかけたものらしい。

さらに丸太町通を西へ進み、堀川通を渡って千本通との交差点に至る。そこがまさに平安京の元の中心、大極殿があった場所だと表示が出てる。794(鳴くよ)うぐいす平安京から1200年たった1994年、発掘調査でここがその場所だとハッキリしたって書いてある。いまとなっては御所からも内裏(平安神宮)からも遠く、京都観光の繁華街からも離れている。見物客などいない。

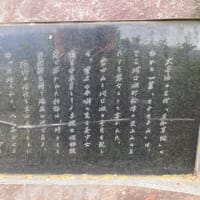

それまでは、千本丸太町の交差点より北西に位置する内野公園(児童公園)の場所が大極殿だと思われていた。明治28年(1885年)このあたりが荒れ果てたのを見るに見かねた役所が急遽、写真のような大極殿跡の石碑と石段を児童公園の一角に築いた。しかしその場所はズレていたことが百年あまり後、平安遷都1200年の1994年に判明した。それから早、30年が過ぎ去ろうとしている。

昭和38年(1963年)の下水道工事で見つかった、平安京の内裏の回廊の一部の跡に遺構と石碑があった。千本丸太町の交差点から信号ひとつ分、北に上がって東に折れたところ。平安遷都の当時の文書を元におおまかな場所の見当はついているんだろうけど、実際に学術調査をやって初めて「ここだったのか」ということになるらしい。公文書の保管は大切なことで、安倍政権みたいに公文書改竄を平気でやるようになると国は滅ぶ。国賊というのは安倍晋三みたいな人のことだと、京都1200年の歴史を歩いて遡りながら思った。

関連記事: 伏見と山科

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます