どこへ行こうというのでもなく夜行バスに乗って10時間ほど移動し、ついたところは青森……なんども来たことあるし、さてどうしようか。遠くへ行きたいだけで目的があるわけじゃなかった。とりあえず観光案内所の前にある市内マップを眺めると、歩いて行ける範囲にまだ訪ねたことないとこみっけ。

太宰治 学生時代の下宿地……弘前のイメージが強いけど、あれは高校時代のことで中学はこの青森だったらしい。ちょっくら行ってみるか。中学時代ということは、だいたいこんな感じのころかもしれない。

心中しようとしたのはもっと後だけど、この写真はきっと急にかき集めた中学時代か、高校時代の丸坊主にちがいない。津島修治というのが太宰治の戸籍名なんだけど、こんな写真で新聞に載ってしまって大いに恥じたんだろうなあ。もっといい写真を用意してから心中を図ればよかったと後悔したんじゃないだろうか。そういう人な気がする。

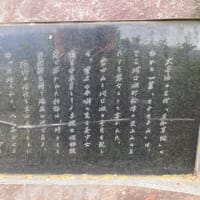

太宰治 学生時代の下宿地にはこんな看板があるだけで、更地同然の駐車場になっていた。傍らの説明書きを読むと、大正12年(1923)高等小学校1年を修了し、県立青森中学校に入学。遠縁にあたる呉服屋、豊田太左衛門の家に寄宿したという。それがこの場所で、中学校は東へ3km。徒歩で通った。ちなみに駅から1kmぐらいだし、便利な寄宿先だったはず。

駅前の大通りに面している。いまはビル街だけど当時はこんな感じだった。昭和戦前期というから、まあ大して変わらないだろう。さて、することがなくなったけれど、まだ午前中なのでずいぶん昔にいっぺん訪ねたことがある津軽の生家にでも行ってみるか。金木という町の地主の津島家の屋敷が没落し、いまは斜陽館という名で太宰治の生家として展示されている。

いくら没落したからって斜陽館はひどいようなものだけど、没落する華族を描いた『斜陽』という小説が太宰の代表作のひとつだから仕方ない。えーと、青森駅から弘前行きの列車に乗って川部で五能線に乗り換え、五所川原で津軽鉄道に乗り換えて金木で降りれば斜陽館に行けるようだから、乗り換えが多くて面倒だけどそうしよう。

ずいぶん昔に斜陽館を訪ねたときは真冬で、どこまでも雪景色だった。津軽鉄道はストーブ列車だった。あのときは夜に金木に着いて、駅前の坂を下ったところにあった民宿に素泊まりした。熱い湯に入って、重い布団をかぶり、ぐっすり寝た。20年ぐらい前じゃないだろうか。いまは夏(というか梅雨)だからストーブ列車ではないし、車窓から青い水田が見える。

津軽鉄道も経営が苦しいようだ。今回たまたま夜行バスで青森に来たから、よく調べもせず金木を訪ねても夕方には青森に戻ってくることが可能だけど、そうでもなければ金木に到着するのはどうしても夜になる。前回きっとそうだったはず。1泊して訪ねた斜陽館は、家族が揃って食事をとる場所が暗くて上下の序列を厳格に感じさせる配置で気が重かった。

地主の津島家は周辺の小作が争議に来ても安全なように煉瓦の塀に囲まれている。いま見ると異様だ。明治に一代で大地主になった津島源右衛門(太宰の父)が明治40年に建てたもの。総工費は当時、米7000俵分=約4万円であったとか。1階11室278坪、2階8室116坪、庭園を合わせて宅地680坪。

しかし、新型コロナウイルスで緊急事態宣言が出たときから6月30日まで休業していて今回は中に入れなかった。下調べもなんにもしないで流されてきたわけだから、そういうこともあるだろう。向かいに太宰関連の観光施設ができていて、前に来たときはなかったものだが、やはりコロナで休業していた。

斜陽館と駅の間には、これも前に来たときなかったと思うが、昭和20年(1945)の7月に空襲を避けて太宰と妻子が金木に疎開した際に身を寄せた旧津島家新座敷 太宰治疎開の家というものが看板を掲げている。「パンドラの匣」「トカトントン」「親友交歓」など23作品がここで生まれたというから、のぞいてみようかと思ったが、ここも休業していた。

太宰治が甲府で暮らしたときの住居跡や、そのころ通った温泉の銭湯にも行ったことがあるし、東京に住んでいたときの住居跡も訪ねたことがある。金木の生家なんか2度目だし疎開先まで押しかけて、どうしようストーカーになっちゃった。

関連記事: 甲府

太宰治 学生時代の下宿地……弘前のイメージが強いけど、あれは高校時代のことで中学はこの青森だったらしい。ちょっくら行ってみるか。中学時代ということは、だいたいこんな感じのころかもしれない。

心中しようとしたのはもっと後だけど、この写真はきっと急にかき集めた中学時代か、高校時代の丸坊主にちがいない。津島修治というのが太宰治の戸籍名なんだけど、こんな写真で新聞に載ってしまって大いに恥じたんだろうなあ。もっといい写真を用意してから心中を図ればよかったと後悔したんじゃないだろうか。そういう人な気がする。

太宰治 学生時代の下宿地にはこんな看板があるだけで、更地同然の駐車場になっていた。傍らの説明書きを読むと、大正12年(1923)高等小学校1年を修了し、県立青森中学校に入学。遠縁にあたる呉服屋、豊田太左衛門の家に寄宿したという。それがこの場所で、中学校は東へ3km。徒歩で通った。ちなみに駅から1kmぐらいだし、便利な寄宿先だったはず。

駅前の大通りに面している。いまはビル街だけど当時はこんな感じだった。昭和戦前期というから、まあ大して変わらないだろう。さて、することがなくなったけれど、まだ午前中なのでずいぶん昔にいっぺん訪ねたことがある津軽の生家にでも行ってみるか。金木という町の地主の津島家の屋敷が没落し、いまは斜陽館という名で太宰治の生家として展示されている。

いくら没落したからって斜陽館はひどいようなものだけど、没落する華族を描いた『斜陽』という小説が太宰の代表作のひとつだから仕方ない。えーと、青森駅から弘前行きの列車に乗って川部で五能線に乗り換え、五所川原で津軽鉄道に乗り換えて金木で降りれば斜陽館に行けるようだから、乗り換えが多くて面倒だけどそうしよう。

ずいぶん昔に斜陽館を訪ねたときは真冬で、どこまでも雪景色だった。津軽鉄道はストーブ列車だった。あのときは夜に金木に着いて、駅前の坂を下ったところにあった民宿に素泊まりした。熱い湯に入って、重い布団をかぶり、ぐっすり寝た。20年ぐらい前じゃないだろうか。いまは夏(というか梅雨)だからストーブ列車ではないし、車窓から青い水田が見える。

津軽鉄道も経営が苦しいようだ。今回たまたま夜行バスで青森に来たから、よく調べもせず金木を訪ねても夕方には青森に戻ってくることが可能だけど、そうでもなければ金木に到着するのはどうしても夜になる。前回きっとそうだったはず。1泊して訪ねた斜陽館は、家族が揃って食事をとる場所が暗くて上下の序列を厳格に感じさせる配置で気が重かった。

地主の津島家は周辺の小作が争議に来ても安全なように煉瓦の塀に囲まれている。いま見ると異様だ。明治に一代で大地主になった津島源右衛門(太宰の父)が明治40年に建てたもの。総工費は当時、米7000俵分=約4万円であったとか。1階11室278坪、2階8室116坪、庭園を合わせて宅地680坪。

しかし、新型コロナウイルスで緊急事態宣言が出たときから6月30日まで休業していて今回は中に入れなかった。下調べもなんにもしないで流されてきたわけだから、そういうこともあるだろう。向かいに太宰関連の観光施設ができていて、前に来たときはなかったものだが、やはりコロナで休業していた。

斜陽館と駅の間には、これも前に来たときなかったと思うが、昭和20年(1945)の7月に空襲を避けて太宰と妻子が金木に疎開した際に身を寄せた旧津島家新座敷 太宰治疎開の家というものが看板を掲げている。「パンドラの匣」「トカトントン」「親友交歓」など23作品がここで生まれたというから、のぞいてみようかと思ったが、ここも休業していた。

太宰治が甲府で暮らしたときの住居跡や、そのころ通った温泉の銭湯にも行ったことがあるし、東京に住んでいたときの住居跡も訪ねたことがある。金木の生家なんか2度目だし疎開先まで押しかけて、どうしようストーカーになっちゃった。

関連記事: 甲府