「半幅プロジェクト」の詳細アップは、9月下旬を予定しています。

長梅雨の後の猛暑、みなさまお変わりありませんでしょうか?

今まで経験したことのない暑さです。ご自愛くださいませ。

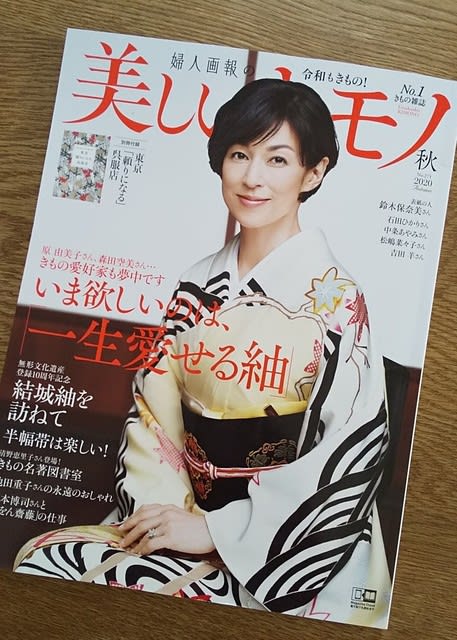

さて、以前のブログでも書きましたが、『美しいキモノ秋号』(ウェブサイトで目次などご覧になれます)が届きましたので、少しご紹介します。

[半幅は楽しい!]という特集記事に、半幅愛用者として、また私の紬の半幅帯も取り上げて頂きました。23年ぶりの薄化粧で写っています~。(*^-^*;

半幅帯は今までの一般的なイメージは普段着、仕事着、浴衣…という感じのものかと思いますが、存在感のある上質のものであればお洒落着として愉しむのもよいのではないかと思います。現代的な着こなしも出来るのではないでしょうか。

掲載の私の着姿は後ろから写すとこんな感じです。

この帯は緯糸にかつて入手したベトナムの光沢のある節糸を使っています。

生地に立体感があり、大きな結び方をせずともボリューム感と存在感がありますので、シンプルな結びでも豊かな感じが出ます。

大人のお洒落着には素材感、質感が最も重要だと思います。

半幅帯のお問い合わせも時々頂きますが、私の作品を使ってくださるお客様も、染めや織り、いろいろな着物に合せ、またさまざまな結び、着こなし方で使っていただいています。

最新作も2点掲載して頂きました(1点はその後、売約済となっております)。

また、秋号のメインテーマは「いま欲しいのは、一生愛せる紬」ということで、その中にきもの研究家の森田空美さんの記事もあるのですが、私の紬と帯をお召しの写真もあります。大変光栄に思います!

是非ご購読ください!

さて、以前から上質の半幅帯については紬塾の最後にも講義をしますし、一点物の制作にも力を入れてはいたのですが、このたび「半幅帯シェアプロジェクト」を企画します。

同じ経糸に何本分か違ったものを織っていきます。今までも名古屋帯でよくやってきましたが、今回は半幅を数本つなげて織っていきます。

それは、ご参加いただける方と共にイメージを作り上げていくものでもあります。

半幅は結び方によって、また表裏を変えることによって、手と垂れを逆に使うこともできるなど、かなり自由度の高いもので、名古屋帯とは違う、1本の帯でバリエーションが楽しめるメリットがあります。

そこで、その変化を意図的に創る上でも、使う上でも楽しみたいと思っています。

正式な受付は1月上旬を予定していますが、参加を希望される方がありましたら、どんな場面で、どんな着物と合わせたいかなどお知らせいただければ参考にさせていただき、イメージを徐々に固めていきたいと思っていますので、

11月までには直接お会いして、またZoom会議、ビデオ通話なども使ってのお打ち合わせもいたしたく思います。

名古屋帯や着尺と同じく草木染で座繰りの糸、手紡ぎの糸を使い、上質の大人の半幅を一生ものとしてお使いいただければ幸いです。

価格は未定ですが、名古屋帯と同じ位か、一割ほど抑えられるかと思います。

参加いただける方とのお打ち合わせを経て、糸の精練から始め、染、設計、織など完成は来年5月以降になります。今から随時受け付けて、構想を練ってまいります。

是非お問合せの上、この大人の半幅帯シェアプロジェクトにご参加いただきたく思います。ウェブサイトに詳細があります。

更なる詳細は、ブログに追って上げてまいります。

古いインドネシアの蜻蛉玉があしらわれた帯締は村田染織ギャラリーオリジナルのものです。

古いインドネシアの蜻蛉玉があしらわれた帯締は村田染織ギャラリーオリジナルのものです。