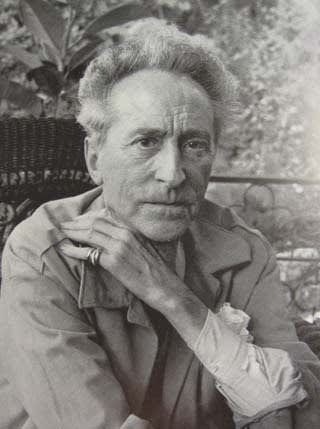

1949年コクトー60歳。この年の3月「地獄の機械」「恐るべき親たち」を含めた巡回公演のためコクトーはエジプトを訪問し、

公演は各地で熱狂的に迎え入れられた。

帰国後「オルフェ」の映画化にとりかかるが50代後半から死の意識が強くなったコクトーは、

鏡の向こう(冥界)へ行く場面は映像でなければ不可能だと思っていた。

このシナリオは書き上げた当時は理解されず映画化に難行したエピソードがいくつもある。

同時に「恐るべき子供たち」の撮影。

主演のエリザベートを演じたニコラ・ステファーヌから、コクトーにとって創作に大きく影響する

フランシーヌ・ヴェズヴェレールを紹介される。コクトーの芸術を全面的に支援したヴェズヴェレール夫人である。

以後、彼女自身が所有する南仏のサント・ソスピール荘にコクトーは

エドゥアール・デルミットと共に自宅同然に住むようになり、ここから多くの作品を生み出した。

この頃は近くに住むピカソともさらに親交を深めている。

1951年、フランスの国営放送でオンエアされた「シネマトグラフをめぐる対話」が大きな反響を呼び、

それまでのコクトーの作品が再注目されるきっかけともなった。

「バッカス」の初演を経て1953年にスペインを旅行。

帰国の際に心臓発作が起き、数日間生と死の間をさまよいその体験から詩集「幽明集」を書いた。

この療養中、医師から執筆を禁じられコクトーは詩としての表現を主に画業へ向けていった。

1955年、アカデミー・フランセーズ会員に選ばれた時は、すでにカンヌ国際映画祭の審査委員長、

ベルギーフランス語のフランス文学王立アカデミー会員に選ばれた経緯もあり

会場は階段まで埋め尽くす聴衆で満員となった。

翌56年、南仏のサン・ピエール礼拝堂に始まり、マントン市役所の装飾サン・ブレーズ礼拝堂、

ロンドンにあるノートルダム・ド・フランス教会、フレジュスの礼拝堂装飾(コクトー死後デルミットが完成)、

マクシミリアン教会のステンドグラス下絵、と教会関連の仕事が1962年頃まで続いてゆくこととなる。

70歳になったコクトーは病身ながらもバレエ「一角獣の女」を上演。

そのかたわら詩集「鎮魂歌」を書き続けてもいる。

自ら詩人として出演した映画「オルフェの遺言」は、死と再生の色々な形を各場面で描写し

コクトーの影絵ともいえる映画ともなった。

1962年の半ばは、舞台装置と衣装、講演、録音、野外劇場やモザイク画の制作、

礼拝堂の装飾など多くの作品の忙殺に追われる。

1963年4月再び心臓発作におそわれ、その半年後の10月11日、コクトーは自分の死を予期していたように

召使の女性に「もう、あなたはこの世でぼくに会うことはないでしょう」と言ったという。

そして娘のように愛したエディット・ピアフの訃報を知ったコクトーは容態が急変し、

医師の処置のかいなく詩人はとうとう現世から冥界への鏡を通ってしまった。

16日、秋晴れのもとコクトーはミィ・ラ・フォレのサン・ブレーズ礼拝堂に永遠の眠りについた。

墓碑銘は、友情という愛を生涯の価値とした詩人らしいことばであった。

私はあなたたちと共にいる

参考文献

「評伝ジャン・コクトー」 秋山和夫/訳 (筑摩書房)

「ジャン・コクトー 幻視の美学」 高橋洋一 (平凡社)

季刊詩誌「無限」 特集ジャン・コクトー (政治公論社)