長澤宏美さんの水引を初めて見たのは今年のお正月。

東京ミッドタウンで展示されていた作品のスタイリッシュなデザインと

色の配色が斬新で目を引いた。

宏美さんはお父様の宏昭さんが作る「博多水引」の技術を継承しながら

水引の用途を祝事や贈答だけでなく

テーブルウェアにも飾れるデザインを生み出した水引デザイナー。

恵比寿三越で見かけたのですぐに使えそうなものを購入したが

ネットで検索すると宏美さんの見事な作品は

華やかでありながら高いデザイン性に目を見張る。

ワインボトルにかける紺と白のリボン。奥はあわじ結びの飾り。

右は箸置きにも使える明るい梅のデザイン。

「ミラボー橋」の詩で有名なフランスの詩人アポリネールが

動物を獣、虫、魚、鳥の4章に分けて収めた詩集。

詩の1篇ずつに画家・ラウル・デュフィの木版画が目に楽しい。

アポリネールが絶賛したさし絵だ。

デュフィは水彩画の透明感が魅力で、装飾的でありながら

現代的な軽やかさを思わせる絵が多い。

この詩集は木版画の力強さが動物の生命力にあふれ

アポリネールの心情と呼応するように生き生きとしている。

アポリネールが絶賛したさし絵だ。

デュフィは水彩画の透明感が魅力で、装飾的でありながら

現代的な軽やかさを思わせる絵が多い。

この詩集は木版画の力強さが動物の生命力にあふれ

アポリネールの心情と呼応するように生き生きとしている。

詩はどれも数行で、動物の特徴にアポリネール自身の心情が巧みに織り込まれている。

そしてユーモアも。

そしてユーモアも。

蛸

天空めがけて墨を吐き

愛する者の血をすすり

美味い、美味いと舌つづみ、

この残酷な怪物が

僕なんだから厭になる。

天空めがけて墨を吐き

愛する者の血をすすり

美味い、美味いと舌つづみ、

この残酷な怪物が

僕なんだから厭になる。

猫

わが家に在って欲しいもの、

解ってくれる細君と

散らばる書冊のあいだを縫って

踏まずに歩く猫一匹、

命の次に大切な

四五人ほどの友人たち。

わが家に在って欲しいもの、

解ってくれる細君と

散らばる書冊のあいだを縫って

踏まずに歩く猫一匹、

命の次に大切な

四五人ほどの友人たち。

動物詩集は1911年にパリで限定120部で初版発行された。

その本は、世界中で作られた豪華本の中でも最上の出来と評され

コレクターの憧れの的で、たちまち稀観本の価値にあがったのだという。

本書は訳 堀口大學。求龍堂から1978年に発行されたが、

このダンボールの函入り本は私の好きなシリーズで、

1ページずつを開いていくと、

さし絵とともにゆとりあるスペースが詩の楽しみを味わえる1冊でもある。

このダンボールの函入り本は私の好きなシリーズで、

1ページずつを開いていくと、

さし絵とともにゆとりあるスペースが詩の楽しみを味わえる1冊でもある。

宇野亞喜良さんイラストで作られたマジョリカマジョルカのギフトボックス第2弾目は

昨年11月に限定発売され、猫がテーマになっている。

箱の表は少女が風船を持ち、まわりにはユニコーンや風船に吊られた猫などが描かれている。

淡い色調の優しいボックス。

そして2017年、今年の宇野さんのイヤープレート。

昨年末に新宿伊勢丹で開催された「絵本の城」展の会場で購入。

猫が少女と同じポーズで描かれているのが愛らしい。

コーヒー界の先駆けとして歴史を創ったといわれる銀座8丁目にある「カフヱーパウリスタ」。

明治44年(1911)に水野 龍氏によって創業。

ブラジルからコーヒーの販売権を与えられ最初は銀座6丁目に開店した。

現在の場所に変わって開店したのは1970年。

開業当時の建物は白亜の3階建てで、給仕たちは海軍士官の正装を模した服装の少年たちが

異国から入ってきた珈琲を運んでいたのだという。

映画のワンシーンのような情景である。

異国から入ってきた珈琲を運んでいたのだという。

映画のワンシーンのような情景である。

大正時代にはこのカフェに多くの文化人たちが訪れていた。

徳田秋声、菊池寛、正宗白鳥、芥川龍之介、佐藤春夫、獅子文六、

画家の藤田嗣治、村上槐多など、有名人の名前が並ぶ。

また、長谷川利行は珈琲代としてここを描いた絵を置いていったそうだ。

すごいメンバーだが、ここは新時代の文化が花開いた場であったことが想像できる。

そして慶應の生徒たちも新橋を超えて次々とここを訪れ珈琲の香りを楽しんだという。

1978年にはジョン・レノンとオノ・ヨーコ夫妻も訪れている。

落ち着いた雰囲気の1階席

クラブハウスサンドを注文。丁寧な作りで味はとても美味しかった。

お店のマークは星の中に女神の横顔。珈琲の葉と赤い実が星を囲んでいる

レジでもらえる「銀ブラ証明書」

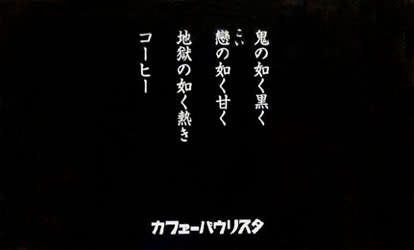

(一番上の写真「鬼の如く黒く~」の裏側がこの証明書になっている)

徳田秋声、菊池寛、正宗白鳥、芥川龍之介、佐藤春夫、獅子文六、

画家の藤田嗣治、村上槐多など、有名人の名前が並ぶ。

また、長谷川利行は珈琲代としてここを描いた絵を置いていったそうだ。

すごいメンバーだが、ここは新時代の文化が花開いた場であったことが想像できる。

そして慶應の生徒たちも新橋を超えて次々とここを訪れ珈琲の香りを楽しんだという。

1978年にはジョン・レノンとオノ・ヨーコ夫妻も訪れている。

落ち着いた雰囲気の1階席

クラブハウスサンドを注文。丁寧な作りで味はとても美味しかった。

お店のマークは星の中に女神の横顔。珈琲の葉と赤い実が星を囲んでいる

レジでもらえる「銀ブラ証明書」

(一番上の写真「鬼の如く黒く~」の裏側がこの証明書になっている)

銀ブラという言葉はここで生まれ、その由来は

銀座でブラジルコーヒーを飲むことから慶應の生徒たちが銀ブラと名づけた。

時代は流れ、風景も喫茶店も様相が変わるけれど

女性ひとりでもゆっくりできるここは、あの頃と同じ珈琲の香りに包まれているようだった。

銀座でブラジルコーヒーを飲むことから慶應の生徒たちが銀ブラと名づけた。

時代は流れ、風景も喫茶店も様相が変わるけれど

女性ひとりでもゆっくりできるここは、あの頃と同じ珈琲の香りに包まれているようだった。