渋谷のBunkamuraミュージアムへ2月14日に見に行った「ソール・ライター展」。

どんな写真があるのかと心待ちにしていた展示会だった。

2006年、ドイツのシュタイデル社から

ニューヨークの写真家ソール・ライターの初の写真集が出版された。

その反響は大きく世界中が熱狂したという。

その時ソール・ライターは80歳を越えていた。

1950年代にはファッションフォトグラファーとして

「ハーパーズ・バザー」「ELLE」「VOUGU」の仕事などで活躍したが

その後、表舞台から姿を消した。

2006年の写真集によって脚光を浴びたソール・ライターの写真が人々の心に響いたのは

一瞬の風景や人の表情、

そこにある気温や空気さえもフイルムに収めた彼の個性に他ならない。

「無題」1955年

「セダン」1950年

「夜のバス」1950年

「ショッピング」1955年

「無題」1950年

身近な所にも物語はあるもので

どんな視野でその場を見つめるのか

ソール・ライターは自分が住むニューヨークの街を歩き

偶然というその瞬間を

彼自身の感性でシャッターを押した。

展示会の後、

映画「ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと」を見た。

写真はもとより、彼の生き方を追ったドキュメンタリーで

特別が必ずしも幸せなのではなく

自然に、素直な自分でいる事こそ本来の自分なのだと

何にも流されないソール・ライターの姿があった。

展示会は1/9(木)~3/8(日)だったが

コロナウイルスのため 2/28日(金)から展示会が中止になったまま終了し

残念だったが懸命な対策だったと思う。

開催されていた時のBunkamuraのショーウィンドー。

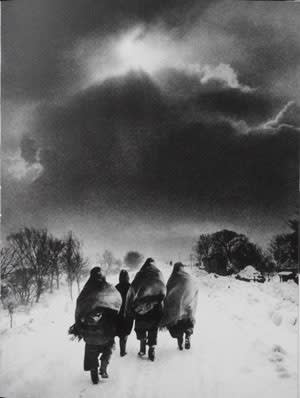

つがる市稲垣付近 1960年

モノクロ写真から伝わってくる北国の農村に働く人々の風景。

昭和30年代にふるさとの津軽を中心に

北の地で写真を撮り続けた小島一郎。

雲にコントラストを利かせ、よりドラマチックになりながらも

働く人々の普遍性と同時に

そこにいるようなリアリティーが伝わる風景の数々。

吹きすさぶ風、雪、突き刺す寒さ。

厳しい撮影環境の中でシャッターを押したことが想像できる。

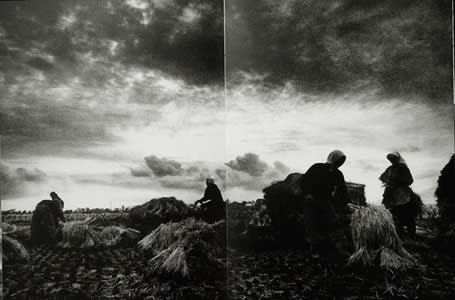

つがる市木造 1958年 ミレーの絵画のような農村風景

2011年に放送された「男前列伝」で初めて知った小島一郎という写真家。

ネガから印画紙に「覆い焼き」によって

露光を加減して仕上げた方法で

当時の北国の風景や、名もなき人の労働の姿をダイナミックに、

また絵画的に表現した写真。

ふるさとを愛した小島一郎の思いが伝わってくるようだ。

幕末物を読んでいるうちに以前から気になっていた人物がいた。

薩摩藩士の村田新八。

西南戦争への出征時に燕尾服の洋装だったことや

手風琴(コンサティーナ)を奏で、和歌や美術などの趣味を持ち、

剣術にも優れた文武両道の武士に単純に惹かれたのがきっかけであった。

しかし、村田新八の思慮深さ、「情」も秘めている武士と知り

その異彩を放つ個性にますます惹かれていた。

天保7年(1836)、鹿児島城下に生まれた村田新八は

西郷隆盛より9歳下、大久保利通より6歳下で、

赤いマントで有名な篠原国幹とは同い年であった。

幼い頃より西郷を兄のように慕い、時には喧嘩に発展するほど議論を交わし

共に成長した2人には語らずとも通じる絆が出来ていた。

文久2年(1862)、西郷は国父・島津久光の命に背いたとして、

一緒に行動していた新八と流罪になってしまう。

西郷は沖永良部島、新八は喜界島へ。

喜界島での1年8か月に及ぶ試練の中で

島民の貧しく悲惨な生活を目にした新八は心を痛めるが

暖かい島の人々に心を打たれ、子供たちに読み書きを教える日々を過ごす。

この時期、鹿児島では生麦事件に端を発した薩英戦争があり

新八は沖永良部の西郷と手紙を交わし

日本の衰弱化を辺境の地から案じるふたりであった。

その2年後の元治元年、赦免された西郷が

まだ赦免を許されていない新八を迎えに喜界島に寄り鹿児島へ連れて帰った。

西郷へのこの恩は生涯忘れられないものとなる。

西郷の赦免は大久保が久光に西郷の必要性を説いたためだといわれる。

明治4年(1871)岩倉具視を特命大使として欧米使節団に

副士として新八も大久保利通、木戸孝允、伊藤博文らと欧米へ発つ。

不平等条約改正を交渉する目的と、海外事情を視察する目的であった。

使節団への参加は、西郷も見聞を広めるよう新八に薦めた。

そして新八はこの時一緒だった大久保の人柄にも惹かれたという。

その後、新八は東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)の命を受け

ひとりパリで1年あまりの月日を過ごす。

アメリカで手に入れたという手風琴で演奏する曲はこの時に習得したのであろうか。

帰国後も愛用し、折りに触れて演奏していた。

明治7年(1874)パリから帰国すると

留守政府を預かっていた西郷と、先に帰国した大久保が征韓論をめぐって決裂し、

西郷が鹿児島に下野したと聞き、

新八は2人の仲を修正しようと、まず大久保を訪ねた。

新八を高く評価し、ともに新政府を築こうとしていた大久保は事の次第を説明する。

大久保の気持ちを理解した新八だが

これが大久保と新八の永遠の別れとなる。

鹿児島に戻った新八は「西郷とは離れられない」との手紙を弟・高橋新吉に送った。

それを知った大久保は茫然自失であったという。

鹿児島に下野した後、西郷は私学校を設立し、新八は砲兵隊長を務め私学校に貢献する。

私学校には西郷を慕った者たちが続々と入校してきたため

各地に分校が作られ、拡大して県内の行政まで実権を収めるようになった。

さながら鹿児島独立国の態を帯びてきた。

元は不平士族が政府に反乱を起こさないようにと西郷が学問のために設立したのだった。

この動きに政府は警戒するようになり

鹿児島にある武器弾薬を大阪に送るため鹿児島県庁に通告をせず夜間に持ち出した。

これに怒った私学校生は、それが政府の挑発とも知らず

火薬庫を襲撃して弾薬を持ち出し学校へ運んでしまった。

政府が鹿児島に戦いを挑む名目を与えてしまったのだ。

西南戦争の始まりであった。

西郷は内戦などする気はなかったが

もはや西郷は人々から神格化され自分以上の存在にまでなってしまった。

西郷が何か言えば納得した者たちも政府への不満は収まらない。

すでに西郷の力では抑えきれなくなっていた。

「この体はお前たちに差し上げた」と言い

日本国内でも歴史に残る凄惨な戦いへと流れていった。

篠原や新八も戦いには消極的であったし

新八は、この戦いは負けるかも知れないとの思いがよぎった。

しかし決起すると決まったからには納得する戦いをする。

新八は天命に己を捧げた。

明治10年(1877)新八の出発は2月17日に決まっていた。

この日も雪が降っていた。新八は2番大隊長。

燕尾服に山高帽、白布の帯に刀を差して馬上の人となった新八。

凛々しい姿が想像できる。

武器や人材を豊富に補給できる政府軍と、弾薬も少なく剣刀に頼るしかない薩摩軍。

熊本城に設けられた鎮台はなかなか陥ちず、苦渋の闘いから始まった。

木山、人吉、小林、都城と各地を転戦し、

この西南戦争で最も激戦となった田原坂の戦いは激しく苦しいものになった。

篠原国幹は吉次峠で裏地が赤のマントを翻し、銃弾が流れる中を先頭きって進んだ。

目立つマントで撃たれることを自ら望み

最期となる場所をこの吉次峠でと覚悟を決めていたかのような篠原。

西郷は篠原の死に嗚咽したという。

雨が体力を衰えさせ、疲弊しながらも戦いは続いた

新八の息子・岩熊はアメリカ留学から帰ってこの戦に参加し、

学んだ成果を日本のために生かしたいとの理想も果たせず命を落とす。

岩熊は民謡「田原坂」のモデルとなった少年であり

喜界島から新八を頼って出てきた聡明な少年・前田秀盛も戦場に散った。

可愛岳を経て鹿児島にたどり着き

西郷を守りながら城山に到着し、そこに布陣したがたちまち政府軍に包囲されてしまう。

残った兵士の誰もがここでの一戦で最後になることを予感していた。

最後の盃を交わし、新八が奏でる手風琴の音色が城山に流れる。

翌日の政府軍への反撃も及ばず

だれの者でもない国の人物と言われた西郷は波乱に満ちた生涯を終えた。

「ああ、天なり」

西郷の死に村田新八はこう言って嘆いたという。

そして新八は弾丸飛び交う中を立ち上がって前に進んだ。41歳の生涯だった。

凄惨を極め、7か月に及ぶ西南戦争は多くの悲劇を生んで幕を閉じた。

敵対する立場になった西郷隆盛と大久保利通。

幼い時からお互いがわかり合っていた者同士であったが

決別しても立場の違いはお互いに十分わかっていた。

そして村田新八も又その二人を理解していた。

止められない時代の流れがそれぞれの道を分かつことになってしまった。

西郷と大久保、そして勝海舟にその才能を認められながらも

栄達の道を選ばず西郷に従った村田新八は

揺れる時代の間に呑まれて薩摩に消えた逸材であった。

渋谷ヒカリエの11階。シアターオーブで幕を開けた「オペラ座の怪人」は

怪人のクリスティ―ンへの狂おしい愛が

オペラ座をめぐって悲しい結末を迎えるドラマ。

フランスの作家ガストン・ルルーの小説「オペラ座の怪人」を舞台化したものだが

ルルーは、実際にオペラ座で過去に起きたシャンデリアの部分落下や

幽霊話などに想を得て執筆したという。

アンドリュー・ロイド=ウェバー版は映画を見て音楽もすっかり馴染んでいたが

先に初演されたこのケン・ヒル版を元に

ロイド=ウェバー版が上演されたのだという。

場内に入ると舞台は真紅のカーテン。その真上に2つの髑髏。

天井には大きなシャンデリアが。

オペラ座の怪人といえばマスクとシャンデリア。

ミステリアスなドラマが始まった。

パリ・オペラ座には幽霊が住んでおり、次々と奇怪な事件が起こると囁かれていた。

地下に住む怪人は

5番のボックス席確保と、

無名の歌手クリスティーンを起用にするようにという要求を劇場に突きつける。

「音楽の天使」としてクリスティーンに美声を授ける怪人だったが

怪人などいない、いないと歌った役者を殺し

クリスティーンを愛するラウルに嫉妬し

またプリマドンナを演じたカルロッタにシャンデリアを落としたりと

人々に恐怖を与える。

事件中に気を失ったクリスティーンを

自分の住処である地下の湖にゴンドラに乗せて連れ去る怪人。

半ば強引に結婚を迫るが

クリスティーンを探して追ってきた劇場の人々に囲まれ

追い詰められた怪人はナイフを取り出し…。

天使の声を持つ怪人が、マスクの下に隠した苦悩と、

クリスティーンへの叶わぬ愛の果てにたどり着いた悲しい運命。

怪人を演じたジョン・オーウェン=ジョーンズさんの歌声は

時に囁き、嘆き、高らかに歌い、心を揺さぶる。

マダム・ジリーの個性、ペルシャ人の歌も忘れがたい。

そして気に入ったのは

机から怪人の手だけが出て白い羽ペンでさらさらとメモを書くシーンは

怪人の不穏な気配を感じさせ印象に残った。

高い高いところから

私の名が聞こえる

甘くささやく君の声が

再び私を導く――

(墓地でクリスティーンに怪人が歌う「高い高いところから」より)

宮沢賢治が愛した星の物語を、プラネタリウムの360度スクリーンで見ることができた。

銀色のすすきは風にゆれて波のようになびき

野原には紫のりんどうの花が群れている。

ガラスよりも水素よりも透きとおった水がゆらゆらと。

白鳥の停車場。

着くと向こうに燦然とかがやく北十字。

ある日、蠍はイタチに襲われそうになり

井戸の中に落ち、溺れそうになる。

蠍は祈る。

「私は今までいくつの命を奪ってきただろう。それが今は一生懸命逃げた。

どうか神様、つぎには私のからだを本当のさいわいのためにお使いください」

ついに蠍のいのちは赤々と燃える美しい火となってと夜空を照らす。

ピカピカする三角標の中、列車はさらに南へ進む。

まばゆい光が車内に入ってきた。

霧までが光っているよう。

神々しいまでの十字架が立っていた。

サザンクロスとよばれる南十字。

宇宙の闇に永遠の星座となって終わる。

KAGAYA氏の映像は

ただ美しく

天空をめぐる夢の列車となって私たちを満天の空へといざなう。

「ノートルダムの鐘」の日本での舞台化は劇団四季が初めてという

この公演を以前から観たいと楽しみにしていた。

ここに幽閉された悲しい運命を背負った鐘つき男カジモドが打つ響きだ。

人生にわずかな光が見えたのもつかの間。

悲劇の犠牲へと引き込まれていく。

舞台は中央に薔薇窓。そして巨大な鐘と

木枠のシンメトリーの装置に灰色のマントを着た石像(ガーゴイル)。

石像は時にカジモドの友人となって話しかけたり、民衆やジプシーとなり

様々な役目を果たす演出になっている。

牢獄の柵と変化して舞台を展開させる。

ノートルダム大聖堂の聖職者フロローは弟とともに神に仕えていたが

弟は奔放で、ジプシー女を教会に入れたため追放されてしまう。

数年後、病に伏す弟はジプシーの女との間に生まれた赤子を引き取って欲しいと言い遺し

息を引き取った。

誰の目にも触れないように聖堂の鐘楼に住まわせる。

孤独なカジモドの友達は石像だけだった。

自由を求めていたカジモドは街へ抜け出す。

祭りでは美しいジプシーの踊り子エスメラルダが踊っていた。

そして1番醜い仮装をした者が王になるというコンテストがあり

カジモドは担ぎ出されてしまう。

彼が仮装ではないと知った民衆はカジモドを縛りつけ、罵声を浴びせる。

初めて人の暖かさを感じたカジモド。

しかし祭りで彼女を見たフロローもまたエスメラルダの虜になっていた。

痛めつけられて帰ったカジモドを追ってきたエスメラルダに

フロローは邪悪な心に動かされ、教会に住むよう勧めるが拒否されたため屈辱感に怒り

大聖堂の護衛長フィーバスに

ジプシーの追放とエスメラルダの捜索を命令するが

フィーバスもエスメラルダを愛していた。

それを知ったフロローの邪悪なこころは次第に巨大化し、

聖職者でありながら

あろうことか、フィバースをナイフで刺してしまう。

一抹の寂しさを感じながらも

エスメラルダと傷ついたフィーバスをジプシーの隠れ家にかくまってあげる。

しかしふたりを捕らえるために罠をしかけたフロローが追ってきた。

フィバースを助けて逃がすと言うフロローにエスメラルダは拒絶したため

彼女は捕らえられ火あぶりにされてしまう。

フロローは残酷な悪魔と化してしまった。

駆けつけ、ぐったりした彼女の縄をほどき

大聖堂へと運んだがエスメラルダを案ずるカジモドの腕の中で

彼女の息は絶えてしまった。

大聖堂からフロローを突き落とした。

人間の中に潜む明と暗。

醜い姿のカジモドに、怪物と言ったフロローこそ悪の怪物であり

カジモドこそ聖なるこころを持った純粋な若者だった。

出演者の誰もが台詞が明瞭で

安心して物語に入り込むことが出来た四季の舞台。

フロローに忠実に仕える悲しさは胸が詰まるし

死にゆくエスメラルダを案ずる後ろ姿に涙が止まらなかった。

自由な心でいるからこそカジモドの外見にとらわれず

純粋なものを見分けられる女性。

しかし、残念ながらこのような人は少数派なのだと思う。

品の良いエスメラルダだった。

権力と悪に身を落としていき

人間がかかえる闇が絶望的な悲劇を生んでしまう。

葛藤に苦しみ、歌う「地獄の炎」は圧巻だった。

エスメラルダを愛してしまったために

彼もまたフロローの陰謀に巻き込まれてしまう。

のびやかさを感じる演技。

舞台が伝えるメッセージはこころに残る。

ぎりぎり2日前に見ることが出来た。

都会の中で迷い込んだそこは不思議な体験をする未知の花園だった。

入り口に入ると巨大な本が。

次々とページがめくれてマッピングにより映像が変わってゆく。

「小さい世界のエリア」

ひし形の「空間顕微鏡」に自分が写した写真をかざすと花の細胞がマッピングで現れ、変化していく仕掛け。

大きなたんぽぽのオブジェが据えられてあり、そこに息を吹きかけると綿毛が無数に飛ぶ。

種から芽が出たかと思うと、みるみる成長して大きな花がこちらへあちらへと揺らぐ。

そして雨が降り自然の恵みを与える。

「花畑エリア」では花々が様々に色を変え、綿毛がふわふわと舞う。

プロジェクトマッピングの気象はドラマチック。地に薔薇の花、スクリーンには稲光。

音楽が流れ、春の精霊が花の中で舞う。優雅にして夢のアート。

巨大なハスの葉。下に人が立つと雨が降ったり虹が出たり。そして雷も。

紙細工の大きな吊り飾り、カーテンに広がる幻想的な花々。

ここではドリンクも楽しめる。

紫色のハーブのレモネードと桜のティーソーダ。

実験室のようなここは FLOWERS by NAKEDの世界を研究する場所だとか。

フラスコやビーカーなどが並び、まさに花の基地。

フラワーズ バイ ネイキッド 輪舞。

春が近づいているけれど外はまだ2月の寒さが残るが

このエリアに足を踏み入れて眠っていた季節にめざめ、

詩のような自然現象を見る思いがした。

時はいにしえ。どこからか聞こえる音楽。

白い羽根が落ちる。ひらひらと。

絶滅の危機に追い込まれた朱鷺と人間のこころが

時空を超えて結ばれる悲哀と抒情性あふれる舞台で

主演2人の表現力と技術もさることながら、一糸乱れぬ群舞は圧倒的な美しさだ。

通い合う気持ちが切なく、

春のように優しいその愛はずっと続くはずだった。。

しかし人間界に住めないジエは白い羽根をジュンのもとに置いて去っていく。

1幕ラスト、すべるように朱鷺が1羽ずつ旅立っていくシーンは絵画のように美しい。

2幕は近代。

地球は乱獲や土地開発で汚染され、朱鷺は少しずつ弱りつつあった。

瀕死のジエを助け、再会したジュンとジエ。

だが自然破壊で散っていった朱鷺は

博物館のガラスケースに収められる運命に。

月日は流れ

白い羽根をずっと持っていたジュンがその羽根をジエの胸に当てると

舞う。舞う。かつて人と朱鷺が共存していたあの頃のように。

白い羽根は

朱鷺の存続が後世も続くようにとの願いとともに現代の若者の手に渡された。

哀調を帯びた楽曲に乗せて舞う幽玄の世界。

朱鷺の動きをダンスに昇華させ、

鍛え抜かれた技術によって優美な舞台を観ることが出来た。

今日は七夕。空では月が静かに輝いている。

天の川もきらめき、牽牛星と織女星も光りまたたいているような予感がする濃紺の空。

最初は貴族社会に浸透し

その後、各地に広がり様々な要因が混合して現在の形へと変化した。

中国では、織女星が鵲(かささぎ)の作る橋を渡って牽牛星のもとへ。

そして万葉歌では、牽牛星が舟を漕いで天の川を渡り織女星に逢ったといわれる。

天の神がふたりに許した年に一度の七月七日。

今年4月20日にオープンした元松坂屋跡地に建ったギンザシックスへ

草間彌生さんの水玉バルーンのオブジェを見に出かけた。

ギンザシックスはファッションを初め、ビューティー、グルメ、アートや能楽堂まで含まれていて

銀座から新しい文化を発信していくコンセプトで誕生した大型商業施設。

地下3階から地上6階で屋上庭園も備えている。

彌生さんの水玉バルーン「南瓜」は2階から5階までの吹き抜けに飾られている。

大小形の違うバルーンはやっぱりチャーミング。

少し回ってみたがアートを取り入れたエレベーターの壁、

日没とともに色が変化する滝の画像などもあり変化のある館内のデザイン。

銀座6丁目に又新たな顔が生まれた。

草間彌生さんのオブジェ展示は2018年2月25日まで。

六本木1丁目にある泉屋博古館(せんおくはくこかん)で開催中の

「屏風にあそぶ春のしつらえ」展。

華やかな春を、工芸品や絵画で楽しむ季節の美術展だった。

第108代の後水尾天皇(ごみずのおてんのう)が三代将軍・徳川家光の招きに応じて

二条城に行幸する様子を描いた屏風。

下段は徳川家光ら一行が天皇を迎える構図が描かれている。

おしゃべりをしたり、酒に酔ったり、喧嘩したり母親が子供を引っぱったり…と

パレードを見るようなにぎわいだ。

民衆はさまざまな階級で装いが違い、細かい描写は驚くばかりで

この屏風に描かれている人数は3200名という膨大な数。(作者不明)

四季草花図屏風 伊年印 江戸時代17-18世紀

春夏秋冬の草花が60種類ほど描かれた屏風。

解説にはそれぞれの名前が紹介されていた。

桜図 菊池容斎 弘化4年(1847)

描かれた桜は当時の上野寛永寺の桜だという。

ほんのりと染まる桜が全体を覆う淡い春の情景。

十二月美人(四月 郭公) 上島鳳山 明治42年(1909)

安土桃山時代の美人だろうか。

書をしたためている手を休め、聞こえてくるカッコウのさえずりに耳を傾けている。

長澤宏美さんの水引を初めて見たのは今年のお正月。

東京ミッドタウンで展示されていた作品のスタイリッシュなデザインと

色の配色が斬新で目を引いた。

宏美さんはお父様の宏昭さんが作る「博多水引」の技術を継承しながら

水引の用途を祝事や贈答だけでなく

テーブルウェアにも飾れるデザインを生み出した水引デザイナー。

恵比寿三越で見かけたのですぐに使えそうなものを購入したが

ネットで検索すると宏美さんの見事な作品は

華やかでありながら高いデザイン性に目を見張る。

ワインボトルにかける紺と白のリボン。奥はあわじ結びの飾り。

右は箸置きにも使える明るい梅のデザイン。

熊本県で採掘される天草陶石を使用して170人のクリエイターがデザインした「藍色カップ」展が

クリエイションギャラリーG8で開かれている。(リクルートGINZA8ビル1階)

170人がボランティアでデザインしたというカップはどれも多様な個性で描いている。

販売した収益金は復興支援のために寄付をするという。

購入した3人のカップは山本タカトさん、宇野亞喜良さん、ヒロ杉山さんのデザイン。

タカトさんは髑髏に菊や藤の花、蝶が描かれた幻想的な絵。

宇野さんはストライプのリボンが少女から猫のしっぽ、そして次の少女へと結ばれている。

そして鳥の写真を転写したヒロさんのカップは「すべてのものはつながっている」の表現を細い線で引いて。

熊本の未来を応援する170人の厚意がつながれたチャリティ企画だが

カップは絵を見ても楽しいし、日常で色々な用途で使える大きさがうれしい。

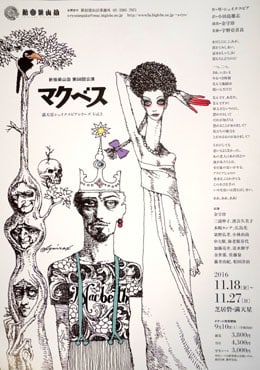

今年はシェイクスピアの没後400年に当たり、それを記念してシェイクスピア四大悲劇のひとつ

「マクベス」を新宿梁山泊(しんじゅくりょうざんぱく)が芝居砦・満天星で上演している。

カンツォーネで三人の魔女が登場するというドラマチックな幕開き。

一気に観客を舞台に引き込む。

三人の魔女のこの予言を聞いたマクベス。 彼の運命の歯車はくるくると回り出した。

予言を知ったマクベス夫人の王座を狙う野心は恐ろしいほどに燃えに燃えて。。。

ためらうマクベスを煽り、権力への炎と化してしまったマクベス夫人。

壁に宇野亞喜良さんのマクベスの肖像画が架けられていた。

王がマクベスの城に宿泊したその夜。

この時が機会、とばかり夫人は王の殺害をマクベスに促す。

決心がつきかねるマクベスは短剣の妄想に悩まされる。

舞台の両サイドから短剣が現れ、マクベスが掴もうとするとスッと消える演出がミステリアスだ。

そしてついに王を殺してしまった、、、

子供は父を殺されて身の危険を感じイングランドへと亡命。

素知らぬふりで王の見張り番を謀反人として殺し、首尾よく王の座に就いたマクベス。

しかしマクベスは魔女が言ったバンクォーの事が胸によぎる。

刺客を向かわせてバンクォーをも殺害。

マクベスの王就任の祝宴が開かれた。

そこでマクベスが見たのは自分の席にいる青白いバンクォーの亡霊だった。

激しく狼狽するマクベス。

不安に駆られるマクベスは魔女の洞窟へ予言を聞きに行く。

魔女は言った。

「マクダフに用心しろ。マクベスは女から生まれた者には負けない。バーナムの森が

動かなければマクベスは安泰」

早速刺客を使い、貴族マクダフの妻子まで殺害したマクベスの行為は地獄の沙汰。

いっぽう、マクベス夫人は不安から夢遊病者のようになり

手から血の染みが落ちないとつぶやき精神を病んでもう助からない。

そしてマクダフの軍団が木の枝を蓑にスコットランドに進軍してきた。

森は動いたのだ。

責めてくる兵士たちのシルエットをかぶせ「アランフェス協奏曲」が流れて圧巻のシーン。

ラストへと向かう悲劇の予感が。

マクベスとマクダスの激しい戦いが始まった。

妻と子供を殺された悔恨と、マクベスの悪事を憎むマクダフ。

マクベスは魔女が予言した言葉、

「女から生まれた者には負けない」と応戦したが

マクダフは、自分は月足らずで腹を割いて生まれた(帝王切開)と言いマクベスを討ち取った。

数々の罪を重ねて王の座を手にしたものの

マクベスの生涯は正義で研いだ剣に倒れた。

この公演を演出した金守珍さんはダンカン王の役でも出演し、

最後に挨拶に立った。

帰り道、目に入る現実の風景は現実にあらず。夜空の灰色の雲だけが現実だった。

演劇界の大ベテラン、平幹二朗さんが今日天国に旅立った。

突然の訃報にただ驚くばかりだった。

数々の舞台、テレビなどを多く見た訳ではないが、特に舞台の「王女メディア」は

衝撃が強く、忘れようにも忘れられない作品として残っている。

そして「鹿鳴館」の舞台で親子3人の共演も、何か心嬉しく観たのが

ついこの間のような気がする。

平さんとは街で偶然お会いすることが多く、

(と言っても5回くらい)

また日生劇場で、舞台に向かう姿を楽屋でお見かけしたこともあった。

蜷川幸雄さんが5月に他界してからまだ半年も経っていない。

ふたりのコンビが創りだす壮大な人間ドラマや

重厚で舞台の空気を変えてしまうあの存在感をもう観ることも感じることも出来ない。

平さんが好きだった「王女メディア」に使われたヘンデルの「サラバンド」が

出棺時に流れた。

外国の古典劇俳優のような風貌だった偉大な平さん。

もっともっとシェイクスピアを演じたかったのではないだろうか。

どうぞ安らかに。

Haendel - Sarabande