一心に走りつづける僕の道

廻れ右 向きを変えれば別の道

ひたすら真向きに走りつづけるが

行きつく先は知らぬ土地

どうどうめぐりをつづけても

空はいつしか変わってる

昨日少年 今日大人

人間世界の不思議さは

ばらはばらでもこのばらは

ほかのばらとは別のばら

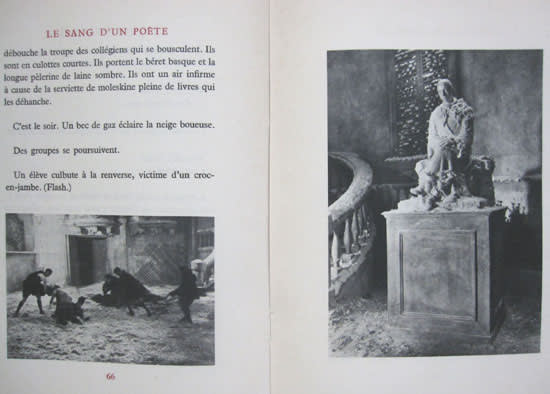

詩人、放送作家であるロベール・デスノス(1900年~1945年)は、眠りながらにして夢に見た情景を

デッサンに描いたり詩を書き、新しいイメージの詩的世界を開いたことにより「眠りの人」としてシュルレアリストの一員になった。

しかしその後アンドレ・ブルトンと決別したデスノスは公的な場へと活動を移していった。

この「デスノス詩集」は子供の絵本に載るような詩、心から望む恋人の存在、人生や季節の流れ、

そしてドイツ・ナチスへの抵抗が書かれている。

私が読みたかった詩は本書に掲載されていなかったが、よく知られているのは「蟻」、

そして最愛の妻ユキへの想いを綴った「最後の詩」だが、この「どうどうめぐり」は彼の境遇を思えば

その暗示ともいえる詩である。

デスノスの最後は有名な逸話として残っているが、どこにいても毅然とした態度を崩すことはなかった。

戦争によって抑圧され、自由を奪われた人々に博愛の精神で接したデスノスの半生がかいま見える詩集である。

1978年 彌生書房