外へ出て陽ざしの中を歩く。今はどこにも花が咲いている季節。

手入れをされている花や季節の到来で咲いた花など。

花壇の花と、白のハナミズキ

小さな黄色が愛らしいエニシダと、形がチャーミングなピンク系のパンジー

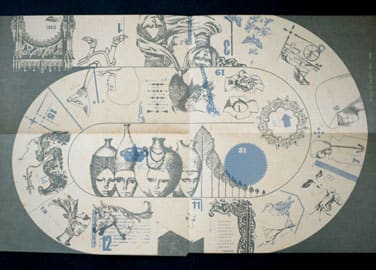

1961年(昭和36)、美術手帖のとじ込みについていた宇野さんのすごろくで、

イラストに女性や鳥、蝶などが描かれている。

番号ごとに違う絵は当時のものとは思えないほどおしゃれで

詩をアドリブで歌うという場所もあり、イラストの構成もアイディアがいっぱい。

この本の記事によれば、

日本宣伝美術会の会員賞を宇野さんが受賞したと書かれている。

そしてイラストレーターとしての才能にも触れている。

行きつ戻りつ、楽しむのがうれしい宇野さんのすごろく。

春になると出回るストック(中心の花)。

気品あるその香りから、改めて花のすばらしさをいつも感じる。

フリルのような花びらのトルコキキョウも白で飾って。

ストックはイギリスでは「十週間の花」、

フランスでは「四十日草」と呼ばれている。

花が咲く期間から名づけられたという。

使用した花

ストック、トルコキキョウ、ミニシンビジューム、宿根スイートピー、利休草

今年の2月に日本橋三越で、初代宮川香山から4代まで続いた「真葛焼」の系譜として作品展があったが

今回はその初代である「宮川香山」(1842~1916)の作品がサントリー美術館に展示されていた。

植物や動物など自然界の様子を並外れたアイディアと技術で

高浮彫(たかうきぼり)や高度な釉薬の表現で創り出された作品群。

そこにはドラマが宿っているように見事としかいいようのない作品展だった。

会場には写真撮影可という親切なコーナーが設けられ、高浮彫の壺などが展示されていた。

高浮彫桜ニ群鳩大花瓶 明治前期

春の盛り、鳩が桜の枝に止まり金の霞が全体に広がる華やかな花瓶。

複雑な浮き彫りを割らずに仕上げる技術は高いものだという。

高浮彫蛙武者合戦花瓶 明治前期

花瓶のまわりを武者姿の蛙が戦っている様子を浮彫に施した花瓶。

旗や纏、扇子を持った蛙の表情もユーモラス。

高浮彫四窓遊蛙獅子紐蓋付壺 明治前期

漢字がいっぱいの作品名がむづかしくて読めない。。

「たかうきぼりしそうゆうけいししつまみふたつきつぼ」と読むそうな。

壺の胴体に四つの窓をくぼませ、太鼓などを手にした蛙が一匹ずつ。

蓮や河骨(こおほね)の花が描かれ、点描で埋めた優雅な壺。

ここから下の画像はカタログより高浮彫と釉薬による作品。

上絵金彩帆立貝ニ魚蟹図花瓶 明治後期

上下に帆立貝を並べて輪でつないだ斬新なデザイン。

上部と下部底辺を別につくり、中にある筒状の瓶が見えるように

帆立貝と輪状の粘土板でつないで作ったという高度な技術の器。

高浮彫枯蓮ニ蟹花瓶 明治前期

秋の水辺にすすきが描かれ、折れた枯蓮が大胆に配された花瓶。

香山は高浮彫に枯蓮を好んで用いている。

左の枯れた葉の陰にはひっそりと蟹が隠れていた。

釉裏紅赤雲龍文花瓶 明治中期

暗雲たちこめる中、赤い龍が空を飛ぶ幻想的な花瓶。

酸化銅により赤と黒に発色した釉薬でこのような表情が出来たという。

今回の作品展は、「田邊哲人コレクション」から展示されている。

田邊氏は20代の頃から宮川香山の作品を海外から集めたのだという。

日本の美を自在に表現した宮川香山の

驚くべき作品の数々を間近で見られたことにより

陶器のすばらしさ、超人的な技術を誇る明治の作品に触れることが出来た。

桜が散り、うららかな春の陽ざしがそそぐ今日は花まつりの日。

毎年出かけている目黒区の祐天寺へ参拝をしに出かけた。

花御堂に据えられた釈迦像に甘茶をかけ、今日の誕生を祝い

今年も健康でいられることに感謝した。

阿弥陀堂や仏舎利殿は現在工事中だが、終ればまた境内がきれいになる。

甘茶をいただき、桜が舞い散る中をゆっくり歩いた。

そして今年はいつも行かないお寺にと思い、目黒駅からすぐの大圓寺に行ってみた。

花まつりの今日は「生身(しょうじん)釈迦如来」のご開帳があるとか。

生身釈迦如来とは、京都の清涼寺に伝わる国宝・釈迦如来立像を模して造られた像で

体が透けるような薄い衣をまとっていることから由来するという。

花御堂は如来堂の前に。

お堂の中では釈迦如来の扉が開けられている様子。

ガラス戸の向こうで僧侶の読経が行われていた。

釈迦如来は拝覧出来なかったがここでもご誕生を祝い甘茶をかけてきた。

この大圓寺は、急な勾配で有名な「行人坂」の途中にあるが、すぐそばには目黒雅叙園があり

又、江戸の三大大火のひとつで「行人坂の大火」となった火元が大圓寺であった。

そして八百屋お七が恋焦がれた相手である吉三(出家後、西運となる)とも縁が深いお寺でもある。

先月の3月31日(木)に数寄屋橋の交差点に阪急銀座店の跡地にオープンした「東急プラザ」。

ビルは江戸切子のイメージで、数寄屋橋に近未来的な風景が出現した。

4月2日の土曜日に日比谷線で降りたら出口からいつの間にかこの中に入いり

生まれ変わった東急プラザを見ることになった。

時間が経つにつれ、オープンして最初の土曜日とあって人が膨らむように増えてきた。

地下2階から地上11階、そして屋上があり、ファッションやライフスタイルに関するもの、レストランなど

どのフロアも工夫された配置で銀座に新しい空気が生まれたような新鮮さ。

フロアの中心あたりのディスプレイと、床に模様を描くマッピング。

下の画像は6階にある「KIRIKO ROUNGE(キリコラウンジ)」。

27メートルの吹き抜けがダイナミックで大胆な照明デザインが目を引く。

ここはゆっくり休める場所で

窓からは向かいのソニービルやFUJIYAなど付近の銀座の街が見渡せる。

屋上にある「KIRIKO TERRACE(キリコテラス)」。

ここにもカフェがあり休憩が出来るようになっている。

2012年に「東急プラザ原宿」が出来たと思ったら銀座にもオープンした「東急プラザ」。

東急は都内でも主に渋谷を基点に城南地区に展開していたが

このところの進出はめざましい。

昨年クローズした渋谷の東急プラザ跡地も現在は広範囲で工事中。

今は東京のあちこちで大改造がなされ、

最初は良き風景がなくなってしまう感傷などあったが

そんな感傷よりも変化していくスピードのほうが速く、東京はめまぐるしい時期の真っ最中。

発展が人を置き去りにならない街になれば、と思う。

六義園の庭園は東京の名園と知られ、毎年この時期にしだれ桜のライトアップがあり

その桜を見に行ったが、

有名な横幅20メートルの見事なしだれ桜の写真は何枚も写したがすべて失敗。

下の写真は、広大な夜の庭園を歩いて見ることが出来たもう一カ所のしだれ桜。

天に届きそうな高さ。

見事で幻想的な桜に言葉を失くして見上げてしまった。

3月31日まで春の一般公開だった乾門の通りぬけが、今年は桜の開花が遅れたため

昨日4月3日(日)まで延長されたので見に行くことが出来た。天候は薄曇り。

荷物検査とボディチェックを終えて「坂下門」からスタート。

普段、通ることも見ることも出来ない乾通りは人でいっぱい。

写真は混雑するなかを何とか撮影する風景があちらこちらで。

下は山下通り

蓮池濠あたり。絵画のように桜が広がっていた。

道灌濠には緑の小さな道が。そして池に広がる桜。

青々と茂る生命感あふれる松。そして枝垂れ桜から西桔橋(にしはねばし)方面を望む。

約750メートルの乾通りに咲く桜を楽しんで「乾門」から退出。

乾通りの桜を見たあとお濠周辺の桜を見に。

いつも田安門あたりで見るがここも人がぎっしり。

武道館の手前に霞のように見える桜がきれいだった。

今年は例年よりも外人の姿が多い気がした。

そしてお濠周辺の桜が以前より少なく見えたが桜の美しさはほんのつかの間。

この時期だけの風景を今年も心にとどめた。

オランダ出身のデザイナー、トード・ボーンチェ(Tord boontje)の

ガーランドを照明に絡めると花や葉のシルエットが光に反射して優しい雰囲気に変わる。

スチール製のこのガーランドは1枚のシートになっており、

好きな所でカットして巻き付けるだけ。

キラキラと光り、我が家の殺風景な照明が光と影の演出でアクセントがついた。