前のブログに引き続きでありますが、

日本国における「〇〇人、母国に帰れ」と表現行動することは、ヘイト・スピーチです。

ヘイト・スピーチの一般的定義によれば、

①出自・属性・性的志向など(=自分では変えられないことがら)を攻撃する

②多数派から少数者(マイノリティ)へ向けられる

③単に数の多さではない(力の強いほうから弱い方へ、権力的関係)

④人を「個」として見ないでひとくくりに(ステレオタイプ)

の内容を含むものとされています。

「〇〇人、母国に帰れ」は、①〇〇人という出自を攻撃し、②③日本国においては、日本人という多数から〇〇人の圧倒的少数者に向けられ、④「〇〇人」というひとくくりに見て、「個」として見ないで日本から排除をするように表現をしており、ヘイト・スピーチの定義に合致すると考えます。

たとえ、政治的表現の最中に含まれていたからといって、ヘイト・スピーチの定義に合致している表現が、ヘイト・スピーチでなくなることは、ありえないことではないでしょうか。たとえ、同時になされたものが、どんなに崇高な政治理念に基づいた政治的表現であったとしても。

正々堂々と政治的表現のみで、議論をしていきたいと考えます。

友好の対極、かつ、表現の自由の保護の枠外にある、ヘイト・スピーチ。

五輪までに達成すべき項目の一つとして、以前から申述べて参りましたが、選手村を抱え、五輪の顔である中央区は、ヘイト・スピーチを決して許しはしません。

銀座など、人が集まるため、それらを挙行するひとにとっては、目立つ行為ができるため中央区はたやすく標的とされます。

ヘイト・スピーチをすることで、何が生まれますか?

ひとが悲しむだけではないでしょうか。憎しみが生まれるだけではないでしょうか。

日本国憲法21条1項、言論の自由を断じてはき違えてはなりません。

私は、正々堂々と議論する美しい日本人でありたい。

地元の皆様と力を合せ、中央区から、ヘイト・スピーチを無くします。

*****日本国憲法******

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

中央区の最重要施策のひとつは、八丁堀労働スクエア跡地に新しく建設する新図書館「(仮称)本の森ちゅうおう」のあり方の方向性を見出すこと。

図書館ほど、重要な区の文化施設はありません。

本を通じた親子の交流スペース。パブリックコメントにありますが、荒川区の「ゆいの森」は十分に参考にせねば…

学校などで生じた子ども達のなぜ?に答えるだけではなく、大人の仕事上のなぜ?に答えます。

図書館での生涯教育は、それぞれの趣味教養を充実させ、生きる意欲に繋がります。

公文書・地域資料の適切な保存、管理、公開の場でもあります。

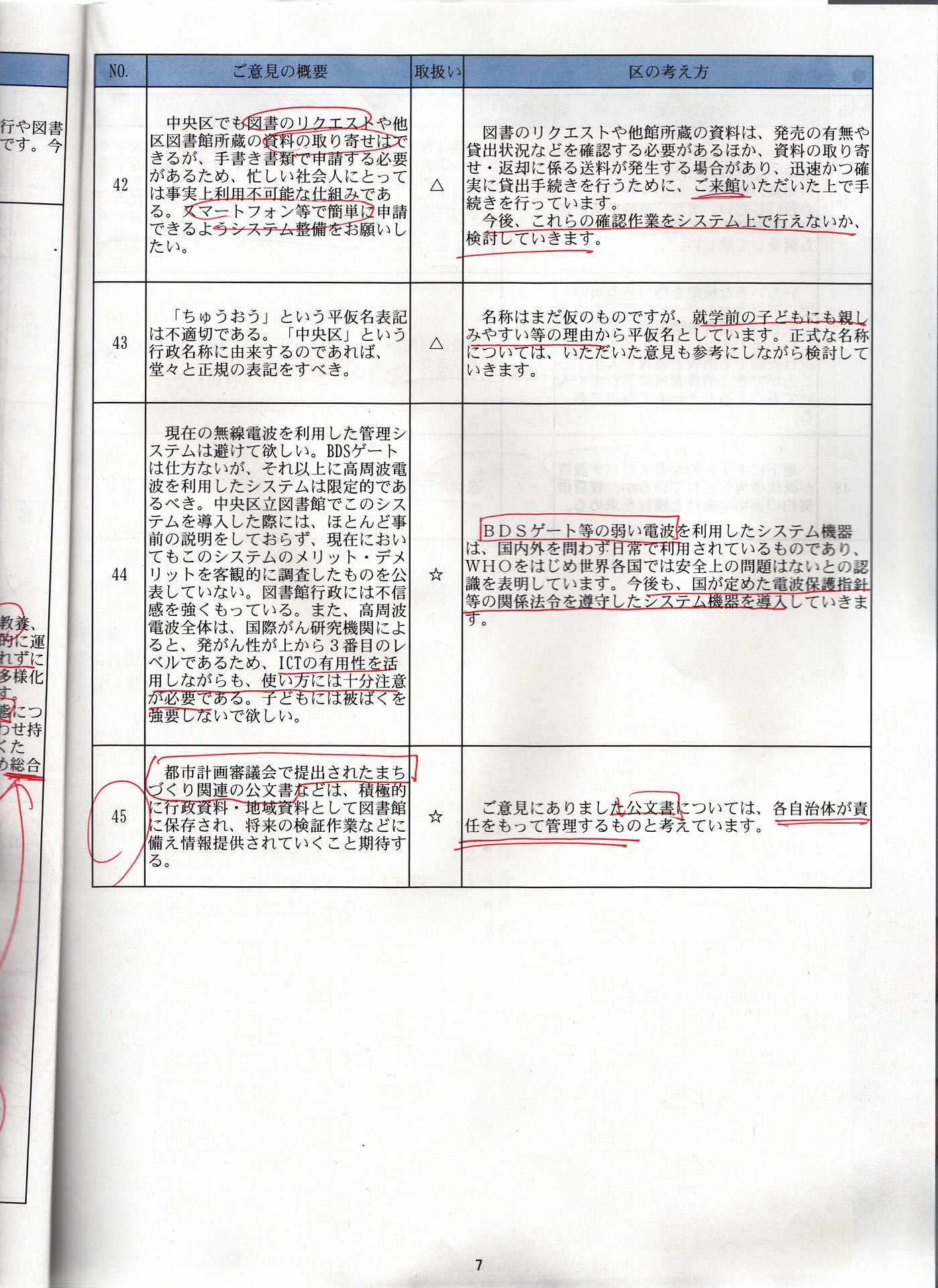

以下は、その「(仮称)本の森ちゅうおう」の指針に対するパブリックコメントと区の考え方です。

いただいたご意見を、きちんと反映していきましょう!

私が注目したご意見には、番号に赤丸を入れています。

特に、

〇キッズスペースの充実

〇誰にも優しい図書館、ユニバーサルデザイン

〇本の受け取りと返却(1階での予約本の受け取りや返却)

〇返却ブックポスト

〇一階多目的ホールを広く

〇地域資料、蔵書の充実

〇図書館司書、館長、スタッフ

〇学校教育施設との連携

〇運営形態は、区直営(逆に、民間の「指定管理」を望む意見はない)

〇公文書の地域資料としての保管・管理

〇生涯学習

〇カフェでの障がいのあるかたの雇用

など

*******パブリックコメント 中央区教育委員会資料より(赤字は筆者による)******

こんな中央区になったらいいなと、今、思うことを、5点書きます。

一、「教育の中央区」だけではなく、「子育て日本一の中央区」

誰もが、その持てる能力を伸ばすことができる教育環境を、幼稚園・保育園の時から得られるとともに、「中央区で子育てしてよかった」と思える子どもの育ちの環境があること。

一、健やかに、暮らし、働き続けられる中央区

たとえ、怪我・障害・病気になったとしても、安心して暮らし、働き続けられる環境であること。

子育て・介護があったとしても、仕事や自己実現が叶う環境であること。

一、終の住み処は、中央区

住み慣れたご自宅で、生を全うすることが、もし、それを望む人はみな出来る環境であること。

一、歴史・伝統・文化、そしてブランドが継承され、発展する中央区

とくに、観光、金融、商業、芸術そして食と食文化の街の中央区。だから、これまでも賑わって来たし、これからも、そのにぎわいは続く。

日光、水と緑、公園、運動場、そしてバリアフリー、都心にふさわしい、誰もに快適で、美しい街でありたい。

歴史的な街並みは、それこそが、まちのアイデンティティであり、まちの魅力に繋がっています。住民が住み続けられることを、まちづくりの基本に据え、防災面の向上を図りつつ、かつ、街並みを活かし、未来に繋げていく更新のありかたの立案。

一、命と健康を守る中央区

十分な医療資源があり、正しい医学情報のもと、予防・治療できる環境であること。

災害時にも、身の安全を守る避難計画が実行される体制が整えられ(特に、早急に災害時要配慮者12033人の避難計画を個別に整備し)、万が一災害が起こったらという不安を抱かなくて済むこと。

災害時に、トリアージが適切になされることで、命を守る体制が整備されていること。

「助けて」が言えないひとの声なき声に、多職種が連携し、あらゆるチャネルを通じ、支援の手が届くようにしていくこと。

これら、新しい時代の中央区には、当たり前になっているべきことを、一歩一歩着実に目指して行きたいと考えます。

中央区も、独居の高齢者や高齢者同士の夫婦の世帯が増えています。

家族が働きに出ることで、日中、独居になる高齢者もまたおられます。

そのような高齢の方々が、ご自宅におられる場合に万が一なにかあった際、すぐに、駆けつけられる仕組みがあれば、ご自宅で暮らし続けることの安心が倍増するはずです。

この度、24時間365日体制で対応できる仕組みが拡大します。

利用人数の制限枠はございません。

望むのであれば、気兼ねなく、最後まで、住み慣れたご自宅で、住み続けられる環境を、ぜひとも、作っていきましょう!

一刻も争う生命の危険の場合は、近隣の開業医師がかけつけるような、聖路加病院で言うスタットコールのようなサービスが付加されてもよいかもしれません。

また、高齢者に限らず、在宅療養中のかたや、医療的ケア児者への適用拡大もできるのではないでしょうか?

*******中央区報告*********

誰もがその持てる能力を最大限伸ばせること、それを支える区政が、今、まさに求められています。

医ケア児含め重症心身障害児放課後デイ、本来なら昨年12月開設でしたが、場所の都合がつかず延期。

行政の皆様のご努力のお蔭様をもちまして、いよいよH31.4月開設です。

将来的には、子ども発達支援センター(やその周辺)への移転もあるべきではないかと、2/12開催の福祉保健委員会で提案を致しました。

******中央区報告*********

政治の主役は、あくまでひとです。

AIに支配されるようなことは、あってはならないし、AIというブラックボックスを検証可能なものとしたうえで、うまく付き合い、効率化の手段として役立てていかねばなりません。

昨年、11月の第4回中央区議会定例会で、保育園選考に当たり、AIを導入し選考作業の時短をすべきことや、AI技術者を区の専属職員として雇用することを提案しました。

AIとうまく付き合うことで、区民サービスは、必ずや向上するはずであるし、時間・コスト・労力を省くことで、省庁内の働き方改革につながるはずです。

**********日経新聞20190211****************

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41080150Y9A200C1TCR000/

AI政治がやって来る 論説フェロー 芹川 洋一

改革の手段となるか

核心 2019/2/11 2:00

好むと好まざるとにかかわらず人工知能(AI)の時代がやって来る。いちばん縁遠いと思われている政治の世界も決して例外ではない。政治(ポリティクス)にもAIなどの科学技術(テクノロジー)を活用する「ポリテック」。政策立案から立法、選挙まで、すでにさまざまな動きが出始めている。

ことしは4月の統一地方選、7月の参院選と政界に新しい人材が入ってくる年。AIを理解し使える政治家が出てくれば、政策の決め方がかわり政治の見える化がすすんで「AI政治改革」につながる可能性をひめている。

もちろんそこには考えなければならない点がいくつもある。たとえばAIによって導き出された政策をだれがどうチェックするのかといった技術論や運用論から、みんなで議論しながら合意をつくっていく民主主義のそもそも論にいたるまで、けっこうむずかしい問題をはらんでいる。

こんどの統一地方選で地域政党「AI党」が旗あげする。代表をつとめるのは東京都多摩市に住む松田道人氏(45)。大手のIT企業や外資系企業につとめ、20年間IT業界にかかわってきた。

多摩市、八王子市、港区などの市区議選でAI党の候補者が出馬する予定だ。

AIを駆使することで「しがらみのない公正な政治」「未来に向けた施策をスピードをもって実行」「情報を蓄積しノウハウを貯め、次世代につなげる」が党のかかげるスローガンだ。

松田氏は2018年4月の多摩市長選に出馬、「人工知能が多摩市を変える」とAI市長実現を訴えたが、あえなく落選した。市議会の議事録をAIに読みこませて、議会でよく使われる言葉を可視化して政策立案に役立てようなどと主張した。

「AIと政治は相性が良い」というのが持論だ。「予算の配分にしても行政の業務にしても人間が絡むからゆがんでくる。AIをつかえばデータが残り、政策決定は検証可能になる。有権者の意見も政治家を中抜きで行政に届く」とAI政治の効用を説く。

選挙でそうした訴えがどこまで有権者の理解を得るかは別にして、政策立案ではすでにAIをつかった実証実験が始まっている。よく知られているのが京都大学と日立製作所による「2050年に日本は持続可能か」をテーマにした政策提言だ。この先、地方分散型にカジを切らなければこの国は持ちこたえられなくなるというのが柱で、長野県は連携して政策を考えようとしている。

行政にいかそうとする例としては富士通が開発した、AIを使った保育所の入所選考がある。滋賀県草津市や東京都港区などで導入する計画が進んでいる。

行政の現場から政策の立案、そして決定へとポリテックの波が広がりつつある。

そこでAI政治がどこまで及んでいくかがこれからのポイントだ。

『AIと憲法』(日経新聞出版社)の共著者で「AIと民主主義」の章を執筆している帝京大の水谷瑛嗣郎助教(32)に聞いてみた。

「ニュージーランドのAI政治家『SAM(サム)』が話題になっているが、実際にチャットで会話してみて実用化はまだまだ遠いと感じた」というように、AI議員が生身の人間の議員を議論で打ち負かし、政治的な勝利をおさめていくというのは、なおSF小説の世界だ。

当面は「AIにサポートされる政治」がテーマになるとして次のように指摘する。

「AIを使う政治家が出てきて、これまでに積みあげてきたデータを読みこみ、新しいパターンや未来予測をもとに政策を打ち出すようになるのではないか」

「そうなると、より精緻な政策立案が可能になり、最適解が求めやすくなるかもしれない。不透明な人間関係や利害関係ではなくエビデンス(証拠)にもとづいた政策決定で有権者の信頼を得るようになるだろう」

AIによる政策決定過程の変革に関しては、期待できるということのようだ。

しかしその場合、特定の企業や外国で設計されたAIを使うことに問題はないのか。AIの設計段階から民主的にコントロールする必要が出てくるはずだ。AIの分析結果を政治家に「翻訳」して説明する専門的な機関や人材をどう育成していくのかも考えなければなるまい。

ちょっと先の話かもしれないが「AI立法」ができるとすれば、立案過程でどのようにチェックし、批判的に吟味していくのかも課題になる。

与党の事前審査制はどうするのか、野党はAIで対案を出していくのか……AIのAIによる監視になるのだろうか。立法権がAIに移らないよう統制していく制度のあり方も検討しなければならないに違いない。

利害を調整しながら合意を見いだし、かりに間違ってもみんなで決めたことだからそこからまたやり直そうとするのが民主主義。そのあり方に、はたしてAI政治はなじむのかどうかだ。人間の感情と欲望がないまぜになった権力闘争の場である政治の世界にAIがどんなふうに絡んでくるのかも見通せない。

ただ人間の能力を超えるAIが登場する時代が来るというのだから、映画『2001年宇宙の旅』みたいに人工知能が反乱をおこす事態を避けるためにも、今から頭の体操を始めておいて悪くはない。

〇どんな権力もメディアが疑い、監視しないと暴走する

〇権力や権威を持つ者は容赦なく書くが、弱者や私人はたたかない

〇言論の自由にとってはタブーなんて少ない方がいい

『噂の真相』編集長 故岡留安則氏((H31.1.31死去、71歳)のジャーナリズム論。

大手メディアが頑張れば、本当は、『噂の真相』のような雑誌の存在意義はなくなるはずであるが、残念ながら、平成の時代は、その必要性が増しました。

個人が、SNSを使って、『噂の真相』ごとく、大手メディアや権力を監視できるようにはなってきたものの、大手メディア自身の頑張りにも期待を致したいところです。

もちろん、地方議員も行政へのチェック機能の役割を果たさねばなりません。

*********朝日新聞2019.2.10)*******

中央区議会へ、“完全なる”無所属で臨むことを考えられているかたおられましたら、その是非やノウハウにつき、お気軽にご相談下さい。

私も、小児科の一町医者ながらも、“完全なる”無所属の形にて、区長選も含め、三度、統一地方選挙を経験してきました。

完全なる無所属の場合に、なかなか相談出来る場所がないと思います。私も、見よう見まねでやってきたのですが、何らかのご助言などできればありがたく存じます。

医師として守秘義務の世界に生きており、相談内容の秘密は、守ります。

日本の政治において、確かに政党は、重要です。

日本国憲法上は、政党について規定したり、特別の地位は与えておりませんが、その重要性につきましては、最高裁判所も、

「憲法は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないのであ

るが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待

することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているもの

というべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。そし

て同時に、政党は国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、政党のあ

り方いかんは、国民としての重大な関心事でなければならない。」(最大判昭和45.6.2)

と述べているところです。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/055040_hanrei.pdf

当然、地方議会においては、政党や組織の推薦を受けた議員も不可欠ですが、それらにしばられない、しがらみのない議員や首長もまた重要だと私は考えています。

なぜならば、私の場合、小児科学や小児医療の観点から子ども達にとって大事な施策を提案しようとしたときに、もし、組織や所属政党の考え方・方針と異なっていた場合、その私が重要とする施策の提案ができなくなってしまうことが生じうるからです。また、他の政党から、いずれの政党であっても、区民福祉の観点から重要な政策を提案された時に、自らの良心に従って、賛成も反対も態度を表明することができます。“苦渋”の判断や選択をとることは、それが良心からの結論である以上は、基本的には、なくなります。

ともに、がんばりましょう!思い立ったら、行動あるのみ。

立候補を考える方には、絶対におとしてはならない立候補予定者説明会が、今週です!

お忘れなく。

*****中央区HP*****

http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/310111/01_02/index.html

立候補予定者説明会

4月21日(日曜日)に行われる中央区議会議員選挙および中央区長選挙に立候補を予定している方に対して、選挙管理委員会では、立候補届出の手続きなどについて説明会を開催します。

日時

2月14日(木曜日)

午後1時30分から

会場

区役所(外部サイトへリンク)8階大会議室

食のプロが集う食と食文化のまち 築地を守る。とても、大切な時に来ています。

都知事は、カジノは誘致まではしないとは信じたいですが、食のプロが集う食と食文化のまち 築地を、いかに継承をし、発展をさせていくか、知恵を絞り、東京都へ提案をしていかねばなりません。

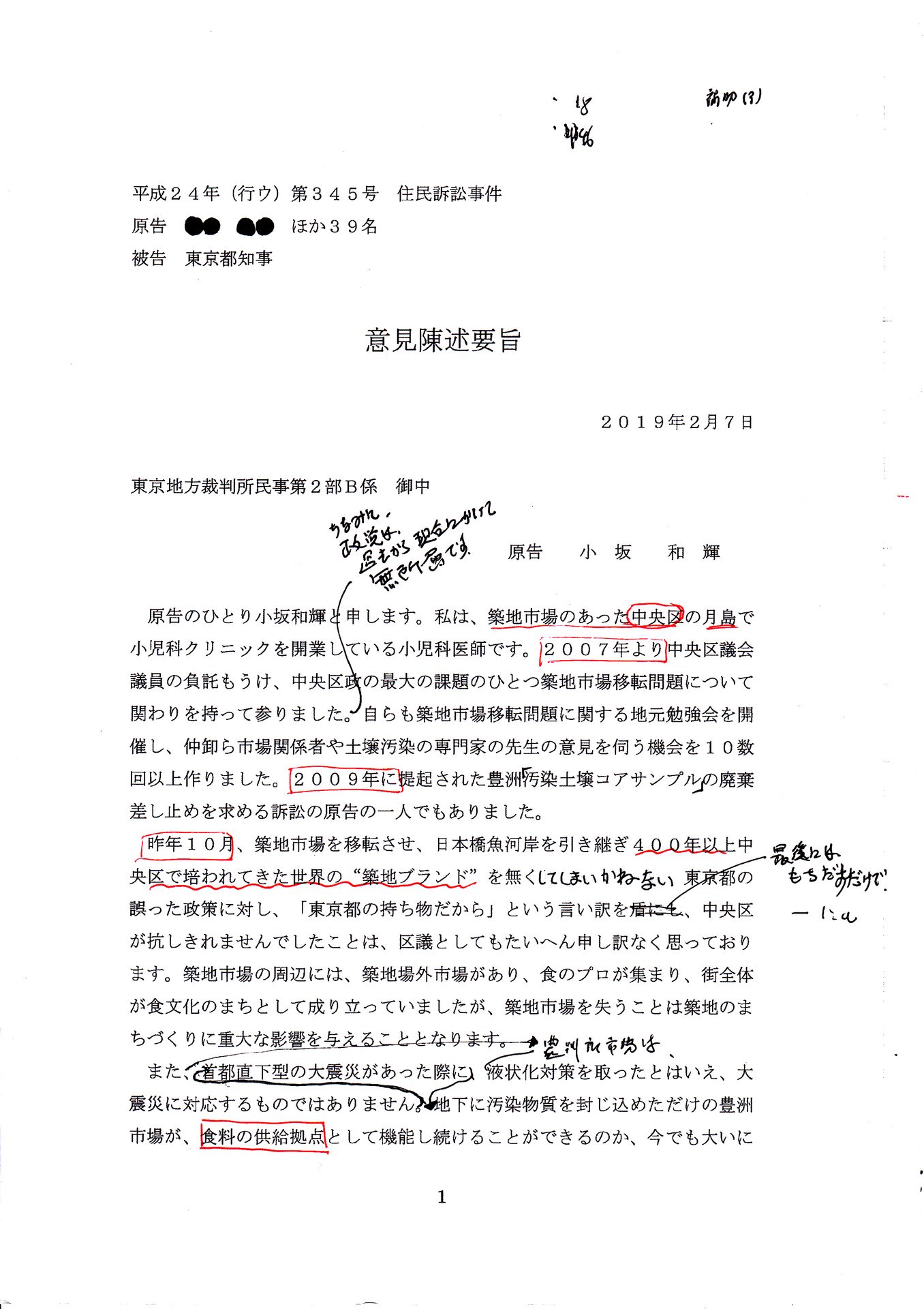

以下は、H31.2.7に東京地裁103号法廷で、裁判長に一中央区民としてお伝えした内容です。

直前まで、手直しをしており、手書き部分が入っています。また、5分という短い時間内に収める必要があった為、概括的な内容となっておりますことは、ご了承願います。

******陳述書*******

<参考文献など>

〇築地市場で再整備ができることを示す東京都作成資料

https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1b5d856385ba8b48122ea3ed26b90c86

〇一級建築士 水谷和子氏 陳述書面

https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b580e0a9ca9fe025f48baa70fc9ddf80

〇科学的に信じがたいデータ結果

https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/dd1b999f9a9b7f1fcc232f69235b55a5

〇私の陳述書で引用した農林水産省作成資料

出典:食品産業部会(平成23年3月25日) 配布資料 議事概要(PDF:209KB)

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/bukai_08/index.html

の中の下記の資料の最後のページ

参考4 東京都中央卸売市場築地市場の移転をめぐる状況(PDF:1,323KB)

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/bukai_08/pdf/ref_data04.pdf

2007年に中央区議会議員の負託を受け、一貫して行動し続けてきたことのひとつ、「築地を守る」。

本日の公判において、私も裁判長の前で口頭陳述をし、移転してしまった後で、取り返しのつかない状況ではあるものの、真実を明らかにするべき重要性を述べて参ります。

食のプロが集う食と食文化のまち「築地を守る」ことは、続きます。これからが大事な局面です。

******弁護団からのお知らせ抜粋****

築地公金返還請求訴訟(住民訴訟)期日及び報告集会等についてご連絡します。

この公金返還訴訟は、東京都民である原告らが、東京都知事に対し、東京都が豊洲新市場予定地を購入した2011年当時の東京都知事石原慎太郎氏を相手として土地取得額である約578億円の損害賠償を請求するように求めるものです。

2月7日(木)14時から東京地方裁判所103号法廷で予定されている口頭弁論期日においては、裁判長が交代したため、弁論更新手続きにおいて原告及び原告訴訟代理人が口頭陳述を行う予定です。

補助参加人である石原元知事から認否反論が出た段階で、本訴訟の意義及び豊洲市場用地取得の違法性について、改めて法廷でお伝えしたいと考えています。

口頭弁論及び進行協議期日の後、裁判の状況を報告する報告集会と記者会見を以下の通り実施しますので、お知らせいたします。

--2019年2月7日(木)--

■口頭弁論期日:14時~@東京地裁103法廷(その後の進行協議は非公開です)

■報告集会:15時~16時15分@弁護士会館5階509室(進行協議が終わり次第開始予定です)

■記者会見:16時30分~@司法記者クラブ(報道関係者の方が対象です)

まちづくりの基本は、住民が住み続けられることです。

マンションの空き家問題は、戸建ての空き家と同様に、重大な問題のひとつです。

特に、中央区では、マンション居住のかたの割合が9割を占めるようになってきており、それぞれのマンションの価値をどのように維持していくべきか、検討を深めねばならないところです。

先送りが許されない重大課題のひとつです。

以下、日経新聞も継承する記事を掲載されています。

都の条例に期待すると共に、他の自治体の先進的取り組みも参照し、中央区の取り組み強化を図りたいと考えます。

******日経新聞20190206******

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190206&ng=DGKKZO40921680V00C19A2EA1000

マンション「空き家」深刻

管理組合なく損壊も修繕できず

マンションの空き家問題が深刻な影響を及ぼしている。管理組合が機能せず、基礎的な修繕もできない物件が水面下で増えている。東京都が管理状況の届け出を義務化する条例案を20日開会の定例議会に提出するなど、自治体も対策に乗り出した。だが、空き家増加が管理不全をもたらし、さらに空き家が増える負のスパイラルを食い止めるのは容易ではない。

周辺住民に影響

埼玉県のある住宅地のマンション。建物の中央部の外壁が剥落しているのにシートさえかけられず、鉄骨がむき出しになっている。こんな危険な状態が既に半年以上、続いている。関係者によると、住民は生活しているものの管理組合はなく、壁の修繕を話し合う会議さえ開けないという。

管理組合が機能しないマンションが陥る危機を示す例だが、マンション管理のコンサルティングなどを手掛けるさくら事務所(東京・渋谷)の土屋輝之氏は「あと数年で珍しくなくなる」とみる。組合がなければ基本的な管理さえままならないが、都の2011年の調査では、6.5%の物件が「管理組合がない」と回答。未回答の物件を追加で抽出したら、「ない」と答えた割合は15.9%にも上った。

組合がなければ、危険な損壊が放置されたり、管理不全の隙を突いた侵入者による犯罪の温床になったりするリスクがある。住民だけでなく周辺地域にも悪影響が出る。

都の条例案では、管理組合や管理規約の有無などを提出させ、マンションに組合の設立を支援したり運営方法についてマンション管理士らが相談に乗ったりする。都に先駆けて届け出を義務化する条例を施行した豊島区は、未届けのマンションに区職員や管理士らが訪問。組合が機能するよう支援している。従来、組合から要請があった場合に限り支援してきた横浜市は18年度から、不安のあるマンションには要請がなくても市職員や管理士らが訪れている。

ただ、解決への道は平たんではない。マンションの空き家の拡大が背景にあるからだ。総務省によると、戸建ても含めた空き家の数は13年10月時点で約820万戸。うち半数超の約471万戸が分譲マンションに賃貸アパートなども加えた共同住宅だ。さらに、このうち約173万戸の建築時期が分からず、専門家からは「老朽物件がかなり多い」と問題視されている。

全国で空き家の管理を担うNPO法人、空家・空地管理センターの上田真一代表理事は「老朽マンションは戸建てよりも空き家の状態が長期化しやすい」と話す。

相続で塩漬けに

戸建てもマンションも空き家となる理由で多いのは、親などからの相続だ。ただ、所有者が通常は1人の戸建てなら、建物を解体して土地のみを売却するといった選択肢があるが、他人と共有のマンションでこうした処分の方法はほぼ不可能。結果的に老朽マンションは貸したり売ったりできずに「塩漬け」され、空き家が放置される。

空き家が増えたマンションは管理組合の理事を担う人手も、管理費や修繕積立金も減っていく。自治体の対策は所有者への聞き取りや支援が柱で、空き家が増えて所有者さえいないのでは実効性が乏しくなる。

日本では1970年代後半ごろからマンションの供給が増加。国土交通省によると、17年末に約73万戸だった築40年超の物件は37年末には352万戸と約5倍になる。

マンション空き家に歯止めはかけられるのか。戸建てや賃貸マンションなど所有者が単独の空き家では、リノベーションの後に新たな居住者を募ったり、オフィスや店に転用したりという改革が進み始めた。同じ取り組みを複数の所有者が存在し、調整も難しい分譲マンションで広めるには工夫が必要だ。

上田氏は、所有者の死後に空き家になる可能性が高い部屋を、自治体や管理組合へスムーズに寄付できる仕組みづくりを提案する。寄付される側の負担は増すが、所有者が不明・不在の状態を防ぎ、対策を講じる態勢が整う。「マンション管理は所有者の責任という従来の常識にとらわれない発想が求められる」と上田氏は話す。

(堀大介)

平成の時代をどう振り返るか。

歴史学者・呉座勇一氏が、おもしろい分析をされています。

「応永の平和」

抜粋:中世で「応永の平和」と呼ばれる時期がある。戦乱が比較的少なく、社会が安定した。その応永(1394~1428年)は約35年間続き、明治以前では最も長い。「ほぼ平成と同じ期間だが、応永の平和は問題を先送りして、もめ事が起きないようにして保たれた。その矛盾が噴出したのが応仁の乱だとも言える」

中央区政も、ある意味あてはまる点があります。

応永の平和では、「問題を先送りして、もめ事が起きないようにして保たれた。その矛盾が噴出したのが応仁の乱」。

中央区政では、問題の先送りの部分を丁寧に解決を目指しましょう。応仁の乱を起こしては決してなりません。

******日経新聞20190205********

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40872830U9A200C1CR8000/

歴史学者・呉座勇一氏 「先見えず」中世と類似

平成って

社会2019/2/4 19:26

「日本の歴史を振り返ると、『平成』は『中世』と一番近いかもしれない」。「応仁の乱」(中公新書)は、多くの人物の利害や思惑が絡み合って戦乱へと突入していく背景を詳細に描き、歴史書籍としては異例のヒットを記録した。

「簡単に答えを求めようとする現代社会に、複雑な現実を理解することが大事なんだというメッセージが受け入れられた面はあるだろう」

武士が台頭し、鎌倉幕府を経て戦国時代へ向かう中世は、武士、朝廷、寺社勢力が入り乱れて覇権を争った。「先が見えず、つかみどころがない時代だった」という。

平成はバブル経済の絶頂期に幕開けし、その崩壊によるリストラの嵐、出口の見えない不況が続いた。その結果生じた経済格差は社会に「分断」をもたらした。自殺者は一時期3万人を超え、オウム真理教事件など無差別テロも起きた。

「戦争こそなかったが、何が起きるかわからない混沌とした雰囲気があった」と、2つの時代の類似性を独自の視点で捉える。

「例えば、土一揆は対権力というだけでなく、百姓という階層のなかの格差問題も背景だった。新しい学説では百姓が一致団結したのではなく、実はコミュニティーからつまはじきにされて居場所を失った人たちが暴れたといわれている」

困窮と孤独という悲観は「内に向かえば自殺、外に向かえば、秋葉原や(大阪教育大付属)池田小で起きたような無差別殺傷事件につながる」。

「応仁の乱の前後で宗教組織が勢力を伸ばした。不安な社会情勢のなか、来世の救済を約束して若者を中心に支持を集めて武装に走った」。こうした歴史からはオウム真理教事件を想起するという。

中世で「応永の平和」と呼ばれる時期がある。戦乱が比較的少なく、社会が安定した。その応永(1394~1428年)は約35年間続き、明治以前では最も長い。

「ほぼ平成と同じ期間だが、応永の平和は問題を先送りして、もめ事が起きないようにして保たれた。その矛盾が噴出したのが応仁の乱だとも言える」

新しい年号の時代が5月に始まる。少子化問題や国と地方に積み上がる借金。次の時代に引き継がれる負の遺産も多い。「今まで目をつぶってきた問題がどんな結末になるのか。悲観論者なので、少し心配している」

ござ・ゆういち 1980年、東京都生まれ。2003年東大文卒、同大大学院人文社会系研究科研究員などを経て15年、国際日本文化研究センター客員准教授、16年から同センター助教。

中世の一揆の実像と虚像の関係などを研究。著書に「陰謀の日本中世史」など。

たとえ、がんの治療中であってもその願いはかなえていけますように。

以下、記事では、治療と教育の両立につき、難しさが述べられています。

「学齢期に長期の治療を受けると勉強が遅れたり、友達と溝ができたりして、復学がうまくいかないことがある。治療を受けながら院内学級や特別支援学校で学ぶ体制が整いつつあるが十分ではない。」

国立がんセンター、聖路加国際病院など、小児がん治療でも名だたる病院を持つ本区は、その支援の充実を図って行きたいものです。

******朝日新聞20190204*******

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13878609.html

小児がん、国が実態調査へ 経済的負担/治療と教育の両立

2019年2月4日05時00分

小児がん患者の治療や生活の現状を把握するため、厚生労働省は実態調査にのりだす。国としての調査は初。病名を知らされていない患者もいるため、家族らに治療の影響や経済的負担を聞く。国のがん対策に反映し、より良い支援策をはかるという。

■より良い支援策めざす

厚労省によると、年間約2千~2500人が小児がんと診断される。白血病、脳腫瘍(しゅよう)、悪性リンパ腫などが多い。発見が難しいとされるが、治療の効果は高く、治る割合は高くなっている。だが抗がん剤や放射線治療により、脳の認知機能の低下や不妊など後から出る晩期合併症も多い。

対象は、2014年と16年に小児がん拠点病院などでがんと診断された18歳以下の計4千人ほど。5月以降に病院などに調査票を送り、記入してもらう。結果は年度内にまとめる予定。

がんの種類や治療法のほか、費用が原因で治療を変更・断念したことがあるか、不妊などのリスクについて治療の前に十分な説明があったか、本人の就学状況、治療と教育の両立への配慮の有無、家族の働き方に変化があったかも尋ねる。

結果は、17年度からの国の指針「第3期がん対策推進基本計画」の評価に活用する。今後は患者本人への質問や、就学・就職などについて経験者への調査も検討するという。

小児がんへの対応は、12年度からの「第2期がん対策推進基本計画」に盛り込まれ、全国15カ所に拠点病院が整備された。ただ、患者数が少ないこともあり、対策の遅れが指摘される。

学齢期に長期の治療を受けると勉強が遅れたり、友達と溝ができたりして、復学がうまくいかないことがある。治療を受けながら院内学級や特別支援学校で学ぶ体制が整いつつあるが十分ではない。

また、容姿の変化や体力低下、後遺症、晩期合併症があるため、進学や就労、結婚、出産など人生の節目で壁にぶつかることもある。成人後も含めて長い間、検査や診察を受ける必要がある。治療内容を本人が把握し、小児医療から成人の医療へ移行していく難しさもある。

国立成育医療研究センターの松本公一・小児がんセンター長は「厳しい治療を乗り越えて退院したのに『つらいことばかり』とならないように社会の支援がさらに必要」と話す。(黒田壮吉、上野創)

■きょう「世界対がんデー」

4日は、「世界対がんデー」。朝日新聞社は、がんとの共生社会をめざすプロジェクトに取り組んでいます。きょうの朝刊でも様々な記事を掲載します。

10面=「声」

24面=安心できる職場へ

26面=親ががん、学校どう配慮

27面=坂本龍一さんの思い

28面=血液数滴で超早期発見

30面=「社会とのつながり重要」

統計が国会で、問題となっています。

医学の分野でも、統計があってこその薬の効用、副作用の有無の判断となります。

以下、記事では、統計はどうやってウソをつくかをしることが、有効だと。

「最終章に統計のウソを見破る方法として、「統計の出所」「調査方法」「問題すり替え」など検証すべき5項目を列挙している。」

数学の確率・統計は、苦手でしたが、科学を学んだ者として、統計のウソに騙されぬように心がけます。結論がまるっきり変わることによる被害は甚大です。

******朝日新聞20190204********

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13878591.html

(政治断簡)「統計でウソをつく法」を知る 編集委員・佐藤武嗣

2019年2月4日05時00分

「多くの統計は、額面通り受け取るとウソばかりである。統計は、数字という魔術によって、人々の常識を麻痺(まひ)させる」。統計入門書として有名なダレル・ハフ著「統計でウソをつく法」の一節だ。

通常国会は「統計不正」で荒れ模様。厚生労働省の「毎月勤労統計」で無作為抽出でない不正な抽出が行われた。

昨年には厚労省の労働時間調査でも不正が発覚。裁量労働制で働く人には単なる労働時間を、一般労働者には「最長の残業時間」を尋ねた。質問が異なる調査を単純比較して、一般労働者の労働時間の方が長くなるとの結果を導き、安倍晋三首相も国会で裁量労働制の意義を強調した。

無知でも恣意(しい)的でも、偏ったサンプル抽出や異なる質問の調査比較は、いずれも「統計の禁じ手」。今回を機に、総務省が調べた56の基幹統計のうち24統計に不正や誤りがあったというから驚きだ。

*

学生時代、数学科で数理統計学を専攻した際のテキスト、杉山明子著「社会調査の基本」の巻頭言を読み返した。「一般の人たちには本物の調査か、手抜きした調査かの区別がつかない。大事な方針決定のための調査が不適切であったとなると、その責任は重大である」。そう統計を扱う心構えが書かれている。

「統計でウソをつく法」の著者は「だまされないためにだます方法を知る」ことが必要と本を執筆。最終章に統計のウソを見破る方法として、「統計の出所」「調査方法」「問題すり替え」など検証すべき5項目を列挙している。

*

首相は施政方針演説で、統計数字をいくつも登場させた。例えば、「新三本の矢」の成果として「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は24%から42%に上昇した」。早速、厚労省にこの数字を取材してみた。

データは5年ごとに実施している「全国ひとり親世帯等調査」の2011年と16年の比較。ただ、同省ホームページ掲載の調査結果でも「進学率」データが見当たらない。担当に確認すると、調査自体は約4千世帯対象だが、「進学率」算出元のサンプル数は260弱で、統計的意味が薄い「アンケート」だという。

しかも調査時点では「給付型奨学金」は支給もされていない。「扶養手当増額」も調査の3カ月前に始まったばかり。これらが進学率を押し上げたとは、とても言えない。

統計もどきでデータをねじ曲げれば、どんな結果でもひねり出せる。都合のよい数字が一人歩きし、人を欺ける。統計はそんな道具ではない。

統計は真理探究に欠かせぬばかりか、国や社会の「姿」を映し出す鏡である。「統計の整備は、日本再建の基礎事業中の基礎である」と語ったのは戦後の初代統計委員長、大内兵衛氏。正確な「姿」を知ってこそ復興の道しるべになると考えたのだろう。政府や政治家は統計手法の意味を理解し、忠実に運用し、後で検証できるよう統計データも公表すべきだ。我々国民も表面的な数字をうのみにせず、統計に目を光らせ、ウソを見抜く力を養う必要がある。