医療的ケアが必要であっても、事故による怪我・がん等難病の治療中であったとしても、子ども達が学べる環境をつくっていかねばならないと小児科医師として強く思っています。

中央区も、医療的ケア児の対応につきましては、①「医療的ケア児等支援連携部会」を自立支援協議会の下部組織として設置し、本年度は、実際に2回の会合(第1回平成30年7月10日(火)開催、第2回平成31年1月22日(火)開催)をもっています。

また、②医療的ケア児の看病をされているかたのレスパイトの制度や、③医療的ケア児も含めた重症心身障害児の放課後デイケア事業が4月から開始されようとし、また、④環境調整を目指すコーディネーターも設置し、少しずつ前進を見せています。

現場の声をお聞ききしながら、医療的ケア児も含めた子ども達全員がその持っている能力・可能性を最大限伸ばすことのできる保育環境・教育環境を合理的配慮をしつつ整えていきたいと考えます。

ひとつの勉強会が、それも中央区内で開催されるということで、早速、以下のアンケートに答えながら、申し込みを致しました。

■今回の講演会にお申し込み下さったきっかけ、理由をよろしければお聞かせください。

医ケア児の子ども達が、学ぶ機会の構築をしたいと考えており、そのための勉強の機会。

■内多さん、医療的ケア児を育てるお母さんたちに聞いてみたいことがあればご自由にお書きください。(当日の質疑応答コーナーにて取り上げさせて頂く可能性がありますことをご了承ください)

質問1:全数のかたを把握することとなっておりますが、行政が、おひとりおひとりをきちんと把握し、そのお困りごとに対し、アドバイスや解決策の提示をされていますでしょうか。コーディネーターの配置も各自治体で進んでいますでしょうか。

質問2:幼稚園・保育園、小中学校などへの就学は、合理的な配慮のもとに、できていますでしょうか。

質問3:医療的ケア児の環境整備に向けた協議体が、自立支援協議会の下部組織にでき、かつ、その委員に当事者の親御さんも参加されていますでしょうか。

********ご案内********

https://peraichi.com/landing_pages/view/ikeaji2019

医療的ケア児の家族の語りトークイベント

〜語りなら、変わる。語りから、はじまる。〜

医療的ケアとは、呼吸を楽にするためのたんの吸引や、チューブから栄養をとる経管栄養など、家族や看護師などが日常的に行う医療的な生活援助行為です。医療の進歩により、医療的ケアを日常的に必要とする子どもたちの数が、この10年で約2倍に増えています。

家族は毎日、長時間のケアに追われています。また、これまでの法律や制度では、こうした子どもたちが地域で暮らすことが想定されていないため、成長とともにさまざまな困難にぶつかります。

医療的ケアのある子どもと家族が、安心して暮らせる社会を実現するには、どうしたら良いのか。家族の語りからわかること、そして映像のチカラについて、いっしょに考えてみませんか。

記

開催日: 2019年3月24日(日)14:00〜16:30 ※13:30開場

開催地: 聖路加国際大学 大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター

3階 3302講義室

(東京都中央区築地3丁目6)

参加費: 無料

対象者:

医療的ケア児とその家族、病児とその家族、

その他 医療的ケア児の問題に関心のある方すべて

※ 遠方の方、外出が困難な方向けに、

パソコンやスマートフォンからの視聴も可能です。

主催:

NPO法人キープ・ママ・スマイリング、

ウイングス 医療的ケア児などのがんばる子どもと家族を支える会、

聖路加国際大学大学院 小児看護学研究室

共催:

認定NPO法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン

後援:

厚生労働省(申請中)

技術協力:

株式会社ブイキューブ

注意事項:

託児サービスはございません。

授乳・オムツ替えスペースはございます。

お問合せ:

ウイングス 医療的ケア児などのがんばる子どもと家族を支える会

(メール)wings.japan.org@gmail.com

(電話)050-5278-6030 (10:00-21:00)

イベント概要

14:00〜15:00

第1部 基調講演「知ってください!医療的ケア児と家族のこと」

講師:内多 勝康

医療的ケアが必要な子どもたちが増えている背景と、成長とともに変わる課題を指摘。

「もみじの家」の取組みとあわせて、ご紹介します。

15:30〜16:30

第2部 ディスカッション 全国各地から生中継

「みんなで語ろう!考えよう! 医療的ケア児の家族を取り巻く現状」

全国各地で医療的ケア児を育てるご家族と、インターネットを通じてWEB中継。

育児の楽しさと抱えている悩みを共有しながら、安心して暮らせる社会について考えます。

※イベント内容は、予告なく変更する場合があります。

講演者・ディスカッション進行

内多 勝康

(うちだ・かつやす)

1963年東京生まれ。東京大学教育学部卒業後、NHKに入局。30年間アナウンサーとして「首都圏ネットワーク」「NHKスペシャル」「クローズアップ現代」等のキャスターを務め、阪神淡路大震災や東日本大震災の緊急報道にも携わる。2016年にNHKを退職し、国立成育医療研究センターに新設された、医療的ケアが必要な子どもと家族のための短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーに就任。社会福祉士の資格を持つ。

【著書】『「医療的ケア」の必要な子どもたち~第二の人生を歩む元NHKアナウンサーの奮闘記』(ミネルヴァ書房)

子どもを守るという中で、各自治体に設置が認められることとなった児童相談所の整備が中央区においても最重要・優先課題のひとつです。

時間がかかる状況ですが、それまでにできることの一つが、中央区が子ども達を守っているその姿勢を子ども達に示すため、また、子ども達にも守られるべき数々の大切な自由や権利があることを気付いてもらうために、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に基づき豊島区の例にならって『中央区子どもの権利に関する条例』を制定するべきと考えています。

以下、豊島区の同条例を全文見てみます。

*****豊島区HP*******

http://www1.g-reiki.net/toshima/reiki_honbun/l600RG00000737.html

○豊島区子どもの権利に関する条例

平成18年3月29日

条例第29号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 子どもの権利の普及(第4条)

第3章 大切な子どもの権利(第5条―第12条)

第4章 子どもの権利の保障

第1節 区による保障(第13条―第15条)

第2節 家庭における保障(第16条)

第3節 子どもにかかわる施設における保障(第17条)

第4節 地域における保障(第18条)

第5章 子どもの参加(第19条―第21条)

第6章 子どもの権利侵害からの救済及び回復(第22条―第28条)

第7章 子どもの権利に関する施策の推進(第29条―第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

子どものみなさん

あなたの人生の主人公は、あなたです

あなたのことは、あなたが選んで決めることができます

失敗しても、やり直せます

困ったことがあったら、助けを求めていいのです

あなたは、ひとりではありません

私たちおとなは、あなたの立場に立って、あなたの声に耳を傾けます

あなたがあなたらしく生きていけるように、いっしょに考えていきましょう

あなたという人は、世界でただ一人しかいません

大切な、大切な存在なのです

この宣言をもとに、豊島区は子どもの権利に関する条例を制定します。

子どもは、自分の今の「思い」をわかってほしいと願っています。何かを要求するだけではなく、子どもなりにできることを考えて挑戦し、自分の役割を担おうとしています。それを手助けするためには、子どもの主体性を認めて、子どもがおとなとともに手を携えて社会に参画できる場をつくることが必要です。子どもに対する差別をなくし、誤った思い込みを改め、お互いの権利を意識しながら、子どもとおとなの新しい信頼関係をつくることが大切です。

どんな子どももみな等しく生まれながらに持っているものが子どもの権利です。子どもの権利は、その年齢や発達に応じて保障されるものです。子どもの権利を実現していくためには、まず、おとな自身が権利というものに関心を持つことが必要です。そして子どもは、おとなや子ども同士のかかわりあいの中から、お互いの権利の尊重、責任などを学び、権利を実現していく力を培っていくのです。未来を託する子どもたちにとって、自分の選択で権利を行使することは、かけがえのないことなのです。

おとなには、子どもを深い愛情のもとに健やかに育てる責任があります。そのために、おとなは、家庭、学校及び地域の中でお互いに手を携え、協力しながら、子どもの限りない力を信じて最善の努力をします。豊島区は、それらを実効あるものにするために、安全・安心に暮らせる環境を整備し、この条例に定める子どもの権利保障の理念をあらゆる施策に反映させていきます。

まさにこの豊島区の目指す理念こそ、国が批准した児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に通じる理念にほかならないのです。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子どもの権利の内容を明らかにし、子どもの権利を守り、成長を支援する仕組みを定めることにより、子どもの権利を保障することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 子ども 18歳未満のすべての者及び規則で定める者をいいます。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいいます。

(3) 子どもにかかわる施設 豊島区(以下「区」といいます。)の区域内(以下「区内」といいます。)にある児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設等及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校等のほか、子どもが育ち、遊び又は学ぶ施設をいいます。

(4) 区民 区内に居住する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校等に在学する者をいいます。

(5) 区民等 区民及び区内に滞在する者(通過する者を含みます。)をいいます。

(6) 事業者 営利、非営利の別にかかわらず、区内において事業活動を行う個人又は団体をいいます。

(責務)

第3条 区は、子どもの権利を尊重し、あらゆる環境の整備を通じて、これを保障しなければなりません。

2 保護者は、子どもの成育について第一義的責任があることを認識し、その養育する子どもの権利を保障しなければなりません。

3 子どもにかかわる施設の設置者、管理者、職員等(以下「施設関係者」といいます。)は、子どもにかかわる施設において子どもの権利を保障しなければなりません。

4 区民等は、家庭、学校又は地域の中でお互いに連携・協働し、子どもの権利を保障しなければなりません。

5 事業者は、区の施策に協力し、雇用又は所属している子どもの権利を保障しなければなりません。

第2章 子どもの権利の普及

(子どもの権利の普及)

第4条 区は、子どもとおとなが子どもの権利の重要性を知り、よりよく理解するために、次に掲げる子どもの権利の普及に取り組みます。

(1) この条例に定められた子どもの権利の周知や学習の機会を設けること。

(2) 地域や子どもにかかわる施設との連携・協働の下に、子どもの権利に関する取組を推進するため、としま子ども月間を設けること。

(3) 児童虐待に係る通告について、地域や子どもにかかわる施設と連携して広報及び啓発活動を行うこと。

第3章 大切な子どもの権利

(大切な子どもの権利)

第5条 大切な存在として尊重される子どもは、あらゆる場面において、この章に規定する権利などが保障されます。

(安心して生きること)

第6条 子どもは、安心して生きるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 何ものにもかえがたい生命が守られること。

(2) 差別や偏見を受けないこと。

(3) 心身を傷つけられないこと。

(4) 平和で安全・安心な環境の下で生活すること。

(個性が尊重されること)

第7条 子どもは、個性が尊重され、自分らしく生きるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 個性が認められ、自分の可能性が大切にされること。

(2) 自分の思っているところに従い、意見や信条を持ち、行動すること。

(3) 子どもであることを理由として、不当な扱いを受けないこと。

(4) 自分に関する情報が不正に利用されないこと。

(5) 個人にかかわる事柄について、特別な場合を除き、その意思に反して公開されないこと。

(自分で決めること)

第8条 子どもは、発達に応じて、自分に関する事柄を自分で決めるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 自ら考えるところに従い、選んで決めるために、様々な情報を、おとなや社会から集めること。

(2) 前号の情報に関して、子どもが理解できるように、おとなに対して説明を求めること。

(思いを伝えること)

第9条 子どもは、自分の思いを伝えるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 自分の想いを、言葉やその他の手段により、他の人の権利を尊重しながら自由に表現すること。

(2) 自分の願いや気持ちを、意見として家庭、学校、地域、行政等の場で伝えること。

(3) 仲間をつくり、集まること。

(4) 子どもの意見は、おとなの意見と同じように価値あるものとして尊重されること。

(かけがえのない時を過ごすこと)

第10条 子どもは、かけがえのない時を過ごすために、次に掲げることが保障されます。

(1) 自分の成長にあわせて、憩い、遊び又は学ぶこと。

(2) ゆったりと安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つこと。

(3) 生活習慣を学び、成長に応じた教育を求め、かけがえのない時間をより充実させること。

(4) 様々な文化や芸術、スポーツ等に触れて、親しみ、豊かな自己や表現力をはぐくむこと。

(社会の中で育つこと)

第11条 子どもは、社会の中でよりよく育つために、次に掲げることが保障されます。

(1) 住民自治や地域活動に参加し、自らの思いをより確実なものにすること。

(2) 地域住民としての知識や能力をはぐくむこと。

(3) 地域に根ざした文化の伝承を受け、地域社会をよりよく知ること。

(支援を求めること)

第12条 子どもは、支援を求めるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 不安になっていることや困っていることを、相談すること。

(2) 心身が傷つけられそうになったら、助けを求めること。

(3) 自分の権利の実現に向けて、助言や援助を求めること。

第4章 子どもの権利の保障

第1節 区による保障

(区による保障)

第13条 区は、子どもの権利が侵害されそうになった場合又は侵害された場合には、区民等と協働してその救済や回復に最大限に努めなければなりません。

(環境の整備等)

第14条 区は、子どもの権利を保障するために、次に掲げる環境等を整備し、充実させなければなりません。

(1) 生命や身体が守られる環境

(2) 安全な食生活の環境

(3) 安心して休み、遊び又は学べる環境

(4) 住民自治の担い手となるための教育や環境教育の機会

(5) 文化や芸術の担い手となれるような機会

(6) 相談や援助の仕組み

(児童虐待防止に関する整備等)

第15条 区は、子どもの深刻な権利侵害である児童虐待の防止等のために、次に掲げる体制を整備しなければなりません。

(1) 児童虐待の予防及び早期発見のための体制

(2) 児童虐待を受けた子どもの迅速かつ適切な保護及び自立の支援のための体制

(3) 児童虐待にかかわった保護者に対する適切な指導及び支援のための体制

(4) 児童虐待防止に向けた、区と関係機関、民間団体等との連携の強化及び支援のための体制

(5) 児童虐待防止に向けた、子どもや保護者に対する教育及び啓発のための体制

第2節 家庭における保障

(家庭における保障)

第16条 子どもにとってかけがえのない存在である保護者は、家庭を中心とした子どもの環境を確保し、愛情をもってその生命を守らなければなりません。

2 保護者は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。

3 保護者は、子どもと共にいる時間を大切にしなければなりません。

4 保護者は、子どもの気持ちに耳を傾け、尊重しなければなりません。

5 保護者は、子どもが他の人の権利を尊重できるように、自らその範を示さなければなりません。

6 保護者は、子どもの発達に応じてそのプライバシーを尊重しなければなりません。

第3節 子どもにかかわる施設における保障

(子どもにかかわる施設における保障)

第17条 施設関係者は、子どもの健康を守り、子どもの育ち、遊び又は学びを、子どもの主体性を尊重しながら充実させなければなりません。

2 施設関係者は、保護者や関係機関と共に、子ども同士のかかわりを見守り、一人ひとりの子どもの気持ちに耳を傾け、人格を認めて、意見を尊重しなければなりません。

3 施設関係者は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。

4 施設関係者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待を防止するために関係機関との連携・協働の下に、予防及び早期発見に取り組まなければなりません。

5 子どもにかかわる施設の管理者は、子どもの権利の保障について、子どもの意見を聴く機会を作るよう努めなければなりません。

6 子どもにかかわる施設の管理者は、子どもの個人に関する情報について、あらかじめ本人の同意を得ないで、目的の範囲を超えて利用し、外部に提供してはいけません。ただし、本人の発達段階に応じて特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが難しいときは除きます。

7 子どもにかかわる施設の管理者は、職員等にこの条例に定められた子どもの権利を十分理解させるため、研修の機会を設けなければなりません。

第4節 地域における保障

(地域における保障)

第18条 区民は、地域社会を構成する大切な一員である子どもにとって安全・安心な地域の環境をつくり、その環境を守らなければなりません。

2 区民等は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。

3 区民は、家庭、子どもにかかわる施設又は地域の中で互いに声をかけあい、子どもの成長を支援しなければなりません。

4 区民は、区民が住民自治の担い手としての責務を負うことを子どもに伝え、自らその範を示さなければなりません。

5 事業者は、自らこの条例に定められた子どもの権利をよく理解し、雇用又は所属している者にもよく理解させなければなりません。

6 事業者は、雇用又は所属している者が安心して子どもを養育できるような働きやすい職場環境を整備しなければなりません。

7 区民等は、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合に、子ども家庭支援センターその他の関係機関に速やかに通告しなければなりません。

第5章 子どもの参加

(子どもの参加)

第19条 子どもは、社会性を培い、子どもの権利を実生活に生かすために、家庭、子どもにかかわる施設又は地域に対して、権利の主体として参加することが保障されます。

(子どもの社会参加及び参画)

第20条 区は、地域における子どもの社会参加を支援しなければなりません。

2 おとなは、子どもが地域活動に参加しやすいように、地域の役割等をわかりやすく説明し、又は子どもがこれらの情報を得ることができるように様々な方法を講じなければなりません。

3 おとなは、子どもの意見表明の場を設け、子どもの意見を聴き、又は子ども同士が仲間をつくり、社会に参画できるように支援しなければなりません。

4 区は、次代を担う子どもの意見を区政に反映するよう努め、子どもの意見を聴き、話し合う場として、としま子ども会議を開催しなければなりません。

(子どもにかかわる施設における子どもの参加及び参画)

第21条 施設関係者は、子どもが育ち、遊び又は学ぶ存在であることを認識して、子どもの自主的な活動を支援しなければなりません。

2 施設関係者は、施設運営等に関して子どもの意見を聴き、話合いの場を設けるよう努めなければなりません。

3 施設関係者は、参加及び参画の結果について、子どもに理解を得られる方法で説明するよう努めなければなりません。

第6章 子どもの権利侵害からの救済及び回復

(豊島区子どもの権利擁護委員の設置)

第22条 区は、子どもの権利侵害について、迅速かつ適切に対応し、救済を図り、回復を支援するために、区長の附属機関として、豊島区子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)を設けます。

2 擁護委員は、3人以内とし、子どもの権利に理解のある幅広い年齢層にある者(ただし、規則で定める者を除きます。)から、区長が委嘱します。

3 擁護委員の任期は、2年とし、再任することができます。

4 区長は、擁護委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合、職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない行いがあると認める場合又は規則に定める事由に該当する場合は、その職を解くことができます。

5 区は、擁護委員の中立性に配慮し、地位の独立性を尊重して、その活動に協力をしなければなりません。

6 擁護委員は、職務上知りえた秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

(擁護委員の職務)

第23条 擁護委員は、次に掲げる職務を行います。

(1) 子どもの権利侵害について相談に応じ、その子どもの権利の救済及び回復のために、助言や支援をすること。

(2) 子どもの権利侵害に関する救済の申立てを受け、必要な調査及び調整を行うこと。

(3) 前号の申立てを受け、調査及び調整の結果、子どもの権利侵害にかかわると判断される場合は、関係する団体又は個人に対して是正要請をすること。

(4) 前号の是正要請を受けてとられた措置について、関係する団体又は個人から報告を求めること。

(是正要請の尊重)

第24条 前条第3号の是正要請を受けた者は、これを尊重し、かつ、必要な措置をとるよう努めなければなりません。

(是正要請及び報告の公表)

第25条 擁護委員は、必要と認めた場合に、第23条第3号の是正要請及び同条第4号の報告を公表することができます。

(救済及び回復のための連携)

第26条 擁護委員は、子どもの権利侵害を予防し、子どもの権利侵害からの救済及び回復のために家庭、子どもにかかわる施設、地域、関係機関等との連携に努めなければなりません。

(活動状況等の報告及び公表)

第27条 擁護委員は、毎年の活動状況等を区長に報告し、区民に公表しなければなりません。

(庶務)

第28条 擁護委員の庶務は、子ども家庭部において処理します。

第7章 子どもの権利に関する施策の推進

(施策の推進)

第29条 区は、子ども、保護者、施設関係者及び地域と連携・協働し、あらゆる面に配慮しながら、子どもの権利に関する施策を推進しなければなりません。

(推進計画の策定)

第30条 区は、子どもの権利に関する施策を、総合的に実行するために、次に掲げる事項について推進計画を策定しなければなりません。

(1) 保護者等に対する子どもの養育支援

(2) 子どもの健やかな育ちに対する支援

(3) この条例に関する情報の発信や啓発

(4) この条例に関する学習の機会の確保

(5) 地域等における子どもの社会参加活動の啓発

(6) 子どもにかかわる施設等におけるこの条例に定められた子どもの権利の保障

(7) 児童虐待についての理解の普及及び防止

(8) 子どもの権利侵害に対する相談、援助及び救済体制の整備

(9) 前各号に掲げるもののほか、子どもの権利にかかわる施策

(豊島区子どもの権利委員会の設置)

第31条 区は、この条例に基づく計画及び施策を検証するために、区長の附属機関として豊島区子どもの権利委員会(以下「権利委員会」といいます。)を設けます。

2 権利委員会は、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織します。

3 権利委員会の委員(以下「委員」といいます。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。ただし、再任することができます。

4 区長は、委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行いがあると認める場合は、その職を解くことができます。

5 委員は、職務上知りえた秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

(権利委員会の職務)

第32条 権利委員会は、次に掲げる職務を行います。

(1) 区長の諮問を受けて、子どもの権利保障の状況等について、調査及び審議をすること。

(2) 前号の調査及び審議の結果を区長に答申し、制度の改善等を提言すること。

(答申及び提言の尊重)

第33条 区は、権利委員会の答申及び提言を尊重し、必要な措置をとらなければなりません。

(会長及び副会長)

第34条 権利委員会に会長及び副会長を置きます。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定めます。

3 会長は、権利委員会を代表し、会務を総理します。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。

(招集等)

第35条 権利委員会は、会長が招集します。

2 権利委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができません。

3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。

(庶務)

第36条 権利委員会の庶務は、子ども家庭部において処理します。

第8章 雑則

(委任)

第37条 この条例の施行に必要な事柄は、規則で定めます。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行します。ただし、第6章及び第31条から第36条までの規定は、規則で定める日から施行します。

(平成21年規則第69号で、第6章の規定は、平成22年1月1日から施行)

(平成29年規則第67号で、第31条から第36条までの規定は、平成30年1月1日から施行)

○豊島区子どもの権利に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊島区子どもの権利に関する条例(平成18年豊島区条例第29号。以下「条例」といいます。)第2条第1号及び第37条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めます。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によります。

(子どもについて)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める者とは、年齢が18歳以上20歳未満で、条例第2条第3号に規定する子どもにかかわる施設に在籍などをしている者をいいます。

(としま子ども月間)

第4条 条例第4条第2号に規定するとしま子ども月間は11月とします。

2 区は、としま子ども月間の趣旨にふさわしい事業を行います。

(としま子ども会議)

第5条 条例第20条第4項に規定するとしま子ども会議は、会議としての意見などをまとめ、区長に提出することができます。

2 区長は、としま子ども会議が提出した意見などを尊重します。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定めます。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行します。

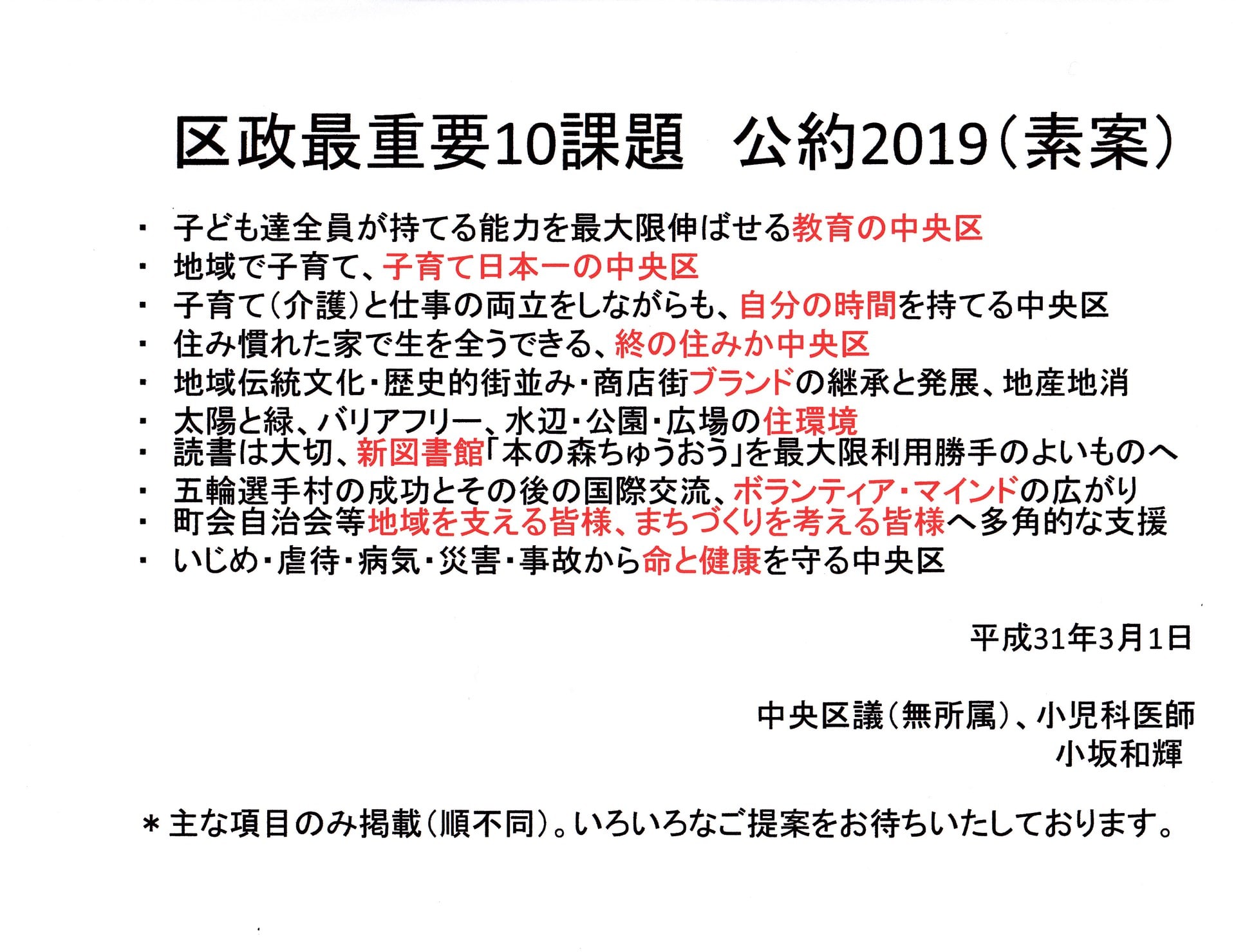

今日から3月。気分を一新し、理想の中央区像を公約(素案)として掲げて見ました。

40歳で中央区議の負託をいただき、その後12年間(区議でない4年間を含め)中央区政を小児科医のマインドを持って見てきたことをベースに書きました。

まだまだ、ラフスケッチの素案です。一枚に入れるため、取捨選択をしており、この項目ですべてではありません。もちろん、順不同です。

今後、肉づけをしていきたいと考えます。各項目の実現に向けた下位の戦略をそれぞれに書き込んで参ります。

皆様のご意見を取り入れながら、素案、原案、案とバージョンアップさせて参ります。

いろいろご意見・ご提案をいただければ、幸いです。

新聞コラムの中で、1位、2位で自分が好きな記事は、佐伯啓思(さえき けいし)氏のものである。

本日2019.3.1朝日新聞 『異論のススメ』において、佐伯氏は、平成の終わりの状況を、『にぎやかさの裏 漂う不安』と題し論説を書かれている。

グローバリズム、イノベーション、カネもモノもあふれるなかで、人々が生きにくさを感じる要因を

1、自然に寄りかかれた価値や道徳観の崩壊

2、家族や地域や信用できる仲間集団の衰退

3、数値化できない人格的なものや教養的なものへの信頼の失墜

4、言論の自由の真っただ中でPC(ポリティカル・コレクトネス=政治的正しさ)的正義による言論圧迫、

5、それに対抗するかのような言いたい放題のSNS

などと分析をされている。

この「現代文明の状況」を認識をしながら、最適解を見出していかねばならないと考えます。

立ち止まっている場合ではありません。

******朝日新聞2019.3.1******

区報3月1日号(町会配布で、すでにお手元に届いていると思います。)において、広報されておりますが、地区計画がこの度、大きく変更になります。

今までは、佃・月島・勝どき・豊海など住宅地域には、ホテルが建設し辛い地区計画(今回廃止になる「第二種中高層階住居専用地区」、「第三種中高層階専用地区」)であったこともあり、佃・月島にはまったくホテルが存在しませんでした。詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/f75acbbf08cb6f8193950d52b7cc8bcd

ところが、今回の地区計画の変更に伴い、住宅地域にビジネスホテルが混在することが可能になります。

区としては、それらホテルのラウンジを地元住民が自由に使えるようになるから、地域福祉の向上につながるという考え方ですが、私が知る限り、そのように地域に開かれたホテルは存じ上げず、区の考えるようになるかどうか、疑わしいと思っています。

また、ホテルと住宅街がすでに混在している他地域においては、防犯面や災害時対応への不安だけではなく、ホテル滞在者による騒音、ホテルのネオンや看板による光害などの苦情が実際に多く寄せられている状況になっています。

今回の新しく実施される地区計画は、せっかくホテルがなく良好な住環境が保たれている佃・月島などにおいて、ホテルは容積率緩和基準からはずす、または、現状のしばりのままに据え置く微修正が必要であると強く感じるところです。

中央区は、地域の皆様に、このような地区計画が大きく変わることを説明したとしていますが、どれだけのかたが、このことをご存知でしょうか。

また、もうひとつ重大な問題は、住宅による容積率緩和を廃止し、生活利便施設による容積率緩和に変更することで、多くのマンションが既存不適格(当時の地区計画では合法であったとしても、新しい地区計画で見ると違法になってしまう状態)となってしまいます。すなわち、建て替えの際に、同じ住戸数や同じ大きさの部屋をつくることができなくなり、住戸数を減らすか、部屋を狭くする必要性がでてきます。

区の言い分としては、制度改正により、過去には共用部も容積率の算入対象だったのが対象でなくなったことによって、その分、住戸に割けるから問題は少ないとしています。

そうであったとしても、既存不適格の影響を受けるマンションの住民の皆様には、丁寧に事前に既存不適格になる事実をお伝えし、今回の地区計画の変更の手続きをすすめるべきであったと考えます。

皆様のマンションにそのようなお知らせが来ましたでしょうか?

以下、区報の該当部分を抜粋します。

また、そのことを報じた朝日新聞記事を掲載します。

この朝日新聞記事は、誤解を生む可能性があるために注意して読むべきところは、この地区計画変更で「人口増に歯止めをかける狙い」の部分です。記事の後半にありますように、「タワーマンションは別の制度を利用している」ため、今回の地区計画で、タワーマンションに伴う人口急増には対応できず、「人口増に歯止め」はかからないと推察致します。

逆に、地区計画変更で人口増に歯止めをかけようと狙って、一方で、これからも28ある再開発でタワーマンションがまだまだ林立することで人口急増を招くという、政策としてちぐはぐであるという厳しい批判を受けてしまう現実に中央区はあります。

現状のタワーマンションと戸建や低層マンションなど低層住宅の混在が中央区の魅力を高めていますが、これ以上、タワーマンションが増えてしまうと、タワーマンションも含めた既存マンションの価値も落ちることに繋がり、たいへん問題があります。

まちづくりの非常に難しいかじ取りの局面に中央区は差し掛かっています。

〇朝日新聞2019.02.23

〇区報 2019.3.1号

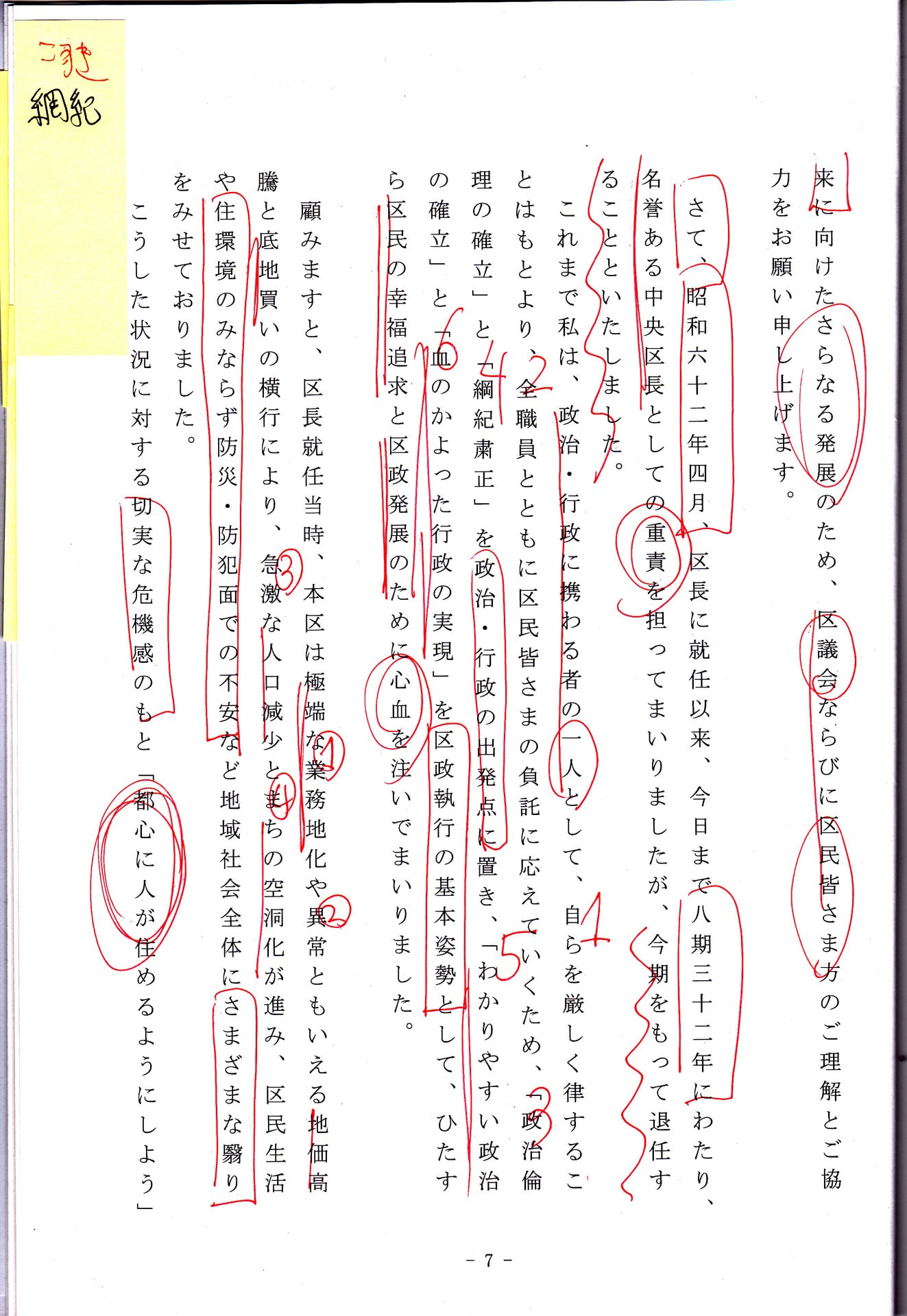

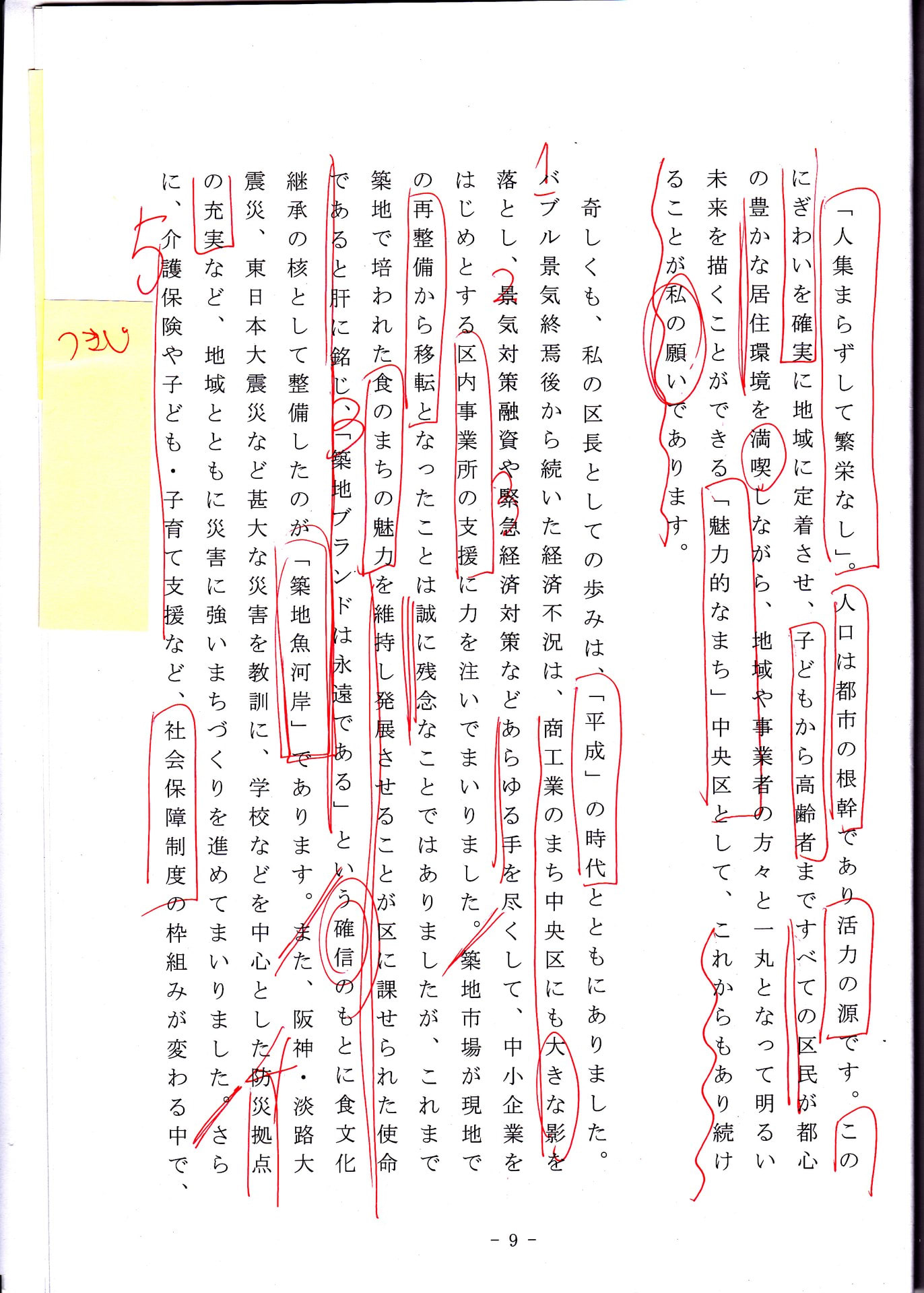

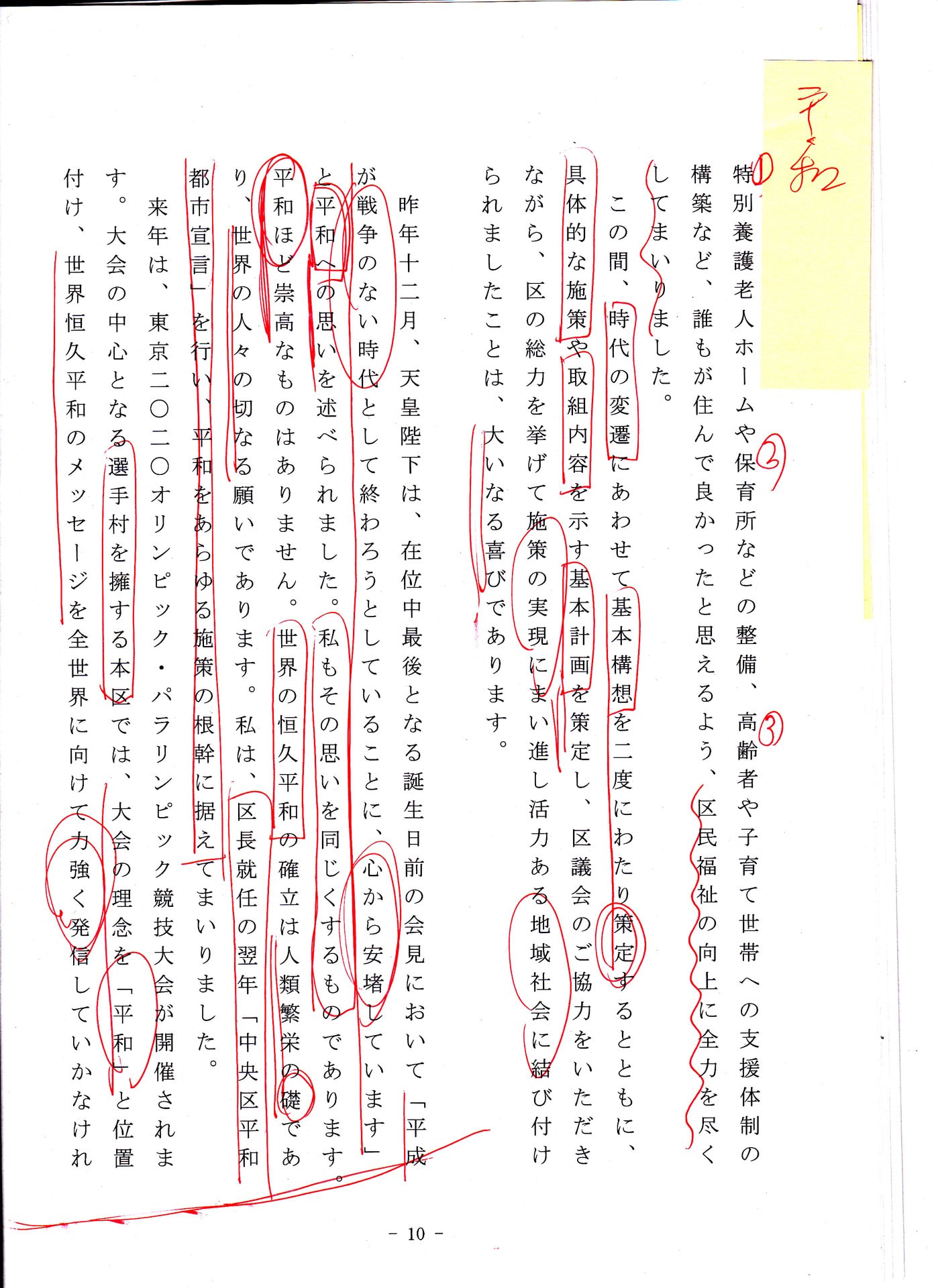

現在、中央区議会で第一回定例会が開催中です。来年度平成31年度の予算(案)を審議するたいへん重要な議会であるとともに、4月の統一地方選挙の改選期を前に、8期32年の長きにわたって中央区長を務められた矢田美英氏の区長として最後の議会となります。

どのような分野や学問においても当然のことではありますが、後進である者にとって、矢田区長のなされてきた32年間を振り返り、その歴史を理解したうえで、新たな区政を切り開いていくことが求められています。

32年間重責をこなされ、区民や議会と一丸となって、中央区の土台を築き上げられましたことに、心から敬意を表させていただきます。特に、人口回復への取組におかれましては、都心は業務地化するものであり人が住まないと言われたバブルまっただ中の昭和62年就任当時、「都心居住は現実的ではない」などの、国や東京都の冷ややかな風当たりの中でも、「都心に人が住めるようにしよう」と孤軍奮闘されたこと、そして、実際に職住接近の快適な都心居住の基盤をつくられましたことは、まさに輝かしいご功績です。

さらには、綱紀粛正、移転は許してしまったものの築地を守る取組、「中央区平和都市宣言」(昭和63年3月15日)、「花の都中央区宣言」(平成元年4月1日)、「太陽のまち中央区宣言」(平成2年4月1日)、「クリーン・リサイクル中央区宣言(平成10年12月1日)の各宣言、そして、「中央区基本構想」(平成10年6月19日)、新「中央区基本構想」(平成29年6月21日)策定など多くの金字塔を打ち立てて来られました。

新「中央区基本構想」(平成29年6月21日)においては、プロアクティブ・コミュニティ:「自ら率先して地域における課題を解決し、快適な暮らしを実現していく社会」という、次の時代を担うものへの道標も創って下さいました。

32年間の矢田区政の確かな礎のうえに、次の時代の中央区を、区民の皆様と共に築いていかねばならないと考えます。並大抵の努力では賄えないことではあるものの、それは後進の者の役目・使命です。

2月26日の本会議の一般質問で、矢田氏が、自らが信念を貫いたことをして、「中央区スタイル」と述べておられたことが、とても印象的でした。

中央区政には、形式だけではなく実質的な区民に寄り添う形の区民福祉の向上、縦割り行政の枠を超えた各部署の緊密な連携、区民の主張を東京都や国へ通し実現をさせていくことなど難題としてまだまだ存在をしているところであり、少しでも前進をさせねばなりません。課題解決に向け、気持ちを新たにした次第です。

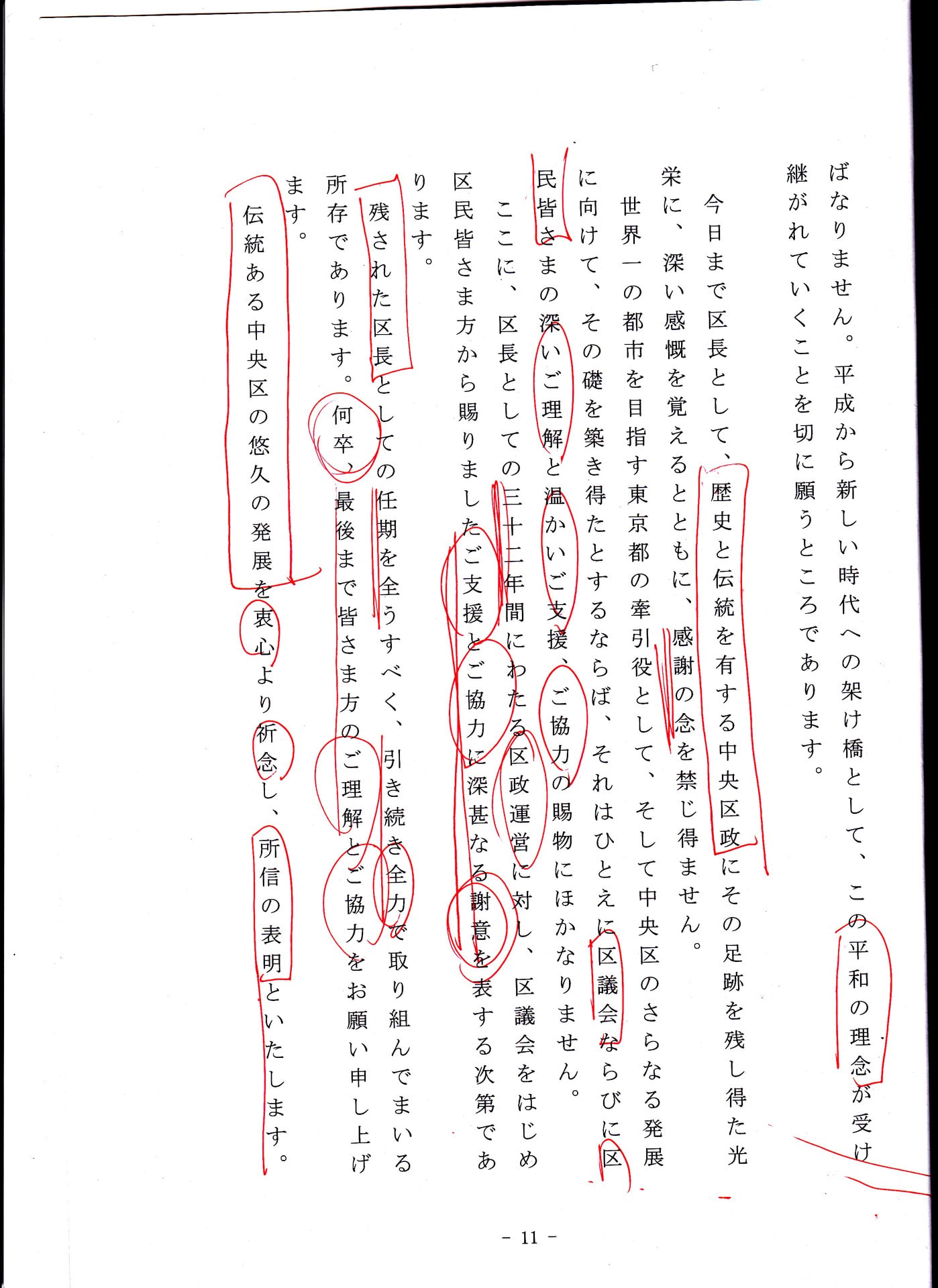

以下は、平成31年2月22日の矢田区長の所信表明における新年度予算の編成の考え方を述べたのちに続く、退任を前に32年間の振り返りの部分です。

赤文字赤線は、私が、本会議の場において所信表明をお聞きしながら、記入したものです。その筆圧から、矢田区政でなされた政策への共感の度合いを読み取っていただければ、幸いです。

区政の根幹にあるべきものは、まずは、子ども達が、一生懸命勉強できる環境づくりであると考えます。

その環境づくりにおいて、最も重要なことは、先生方が、その教えることに集中できる環境づくりでは、ないでしょうか。

先生方の長時間の残業が、言われて久しいですが、ここ中央区においても、まずは、量的にも残業は月45時間以上にならないことを、早急に達成していかねばなりません。

以下の記事は、残業45時間の目標を据えても、その達成の難しさを教えてくれています。

*****朝日新聞2019.02.25*******

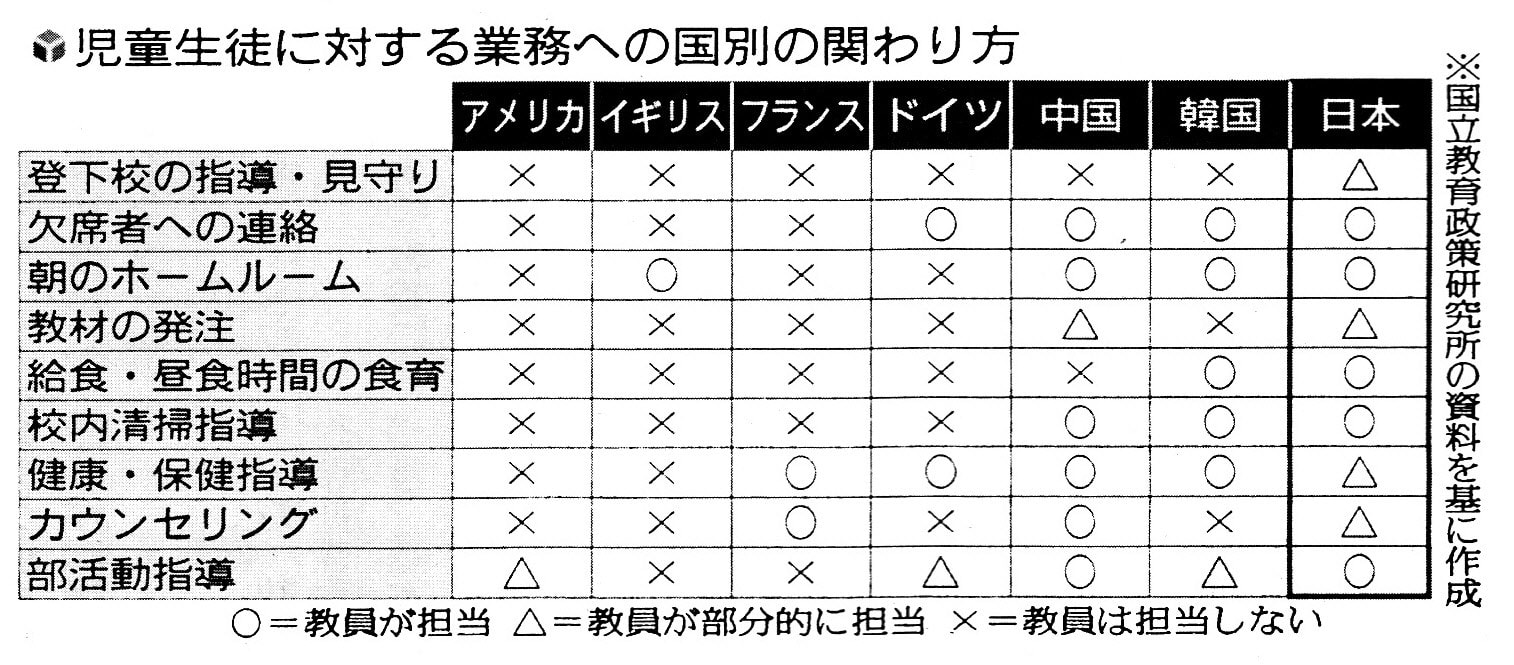

〇世界の先生の行う事務の範囲(読売新聞2018.12.7)

〇先生の働き方の見直し例(読売新聞2018.12.7)

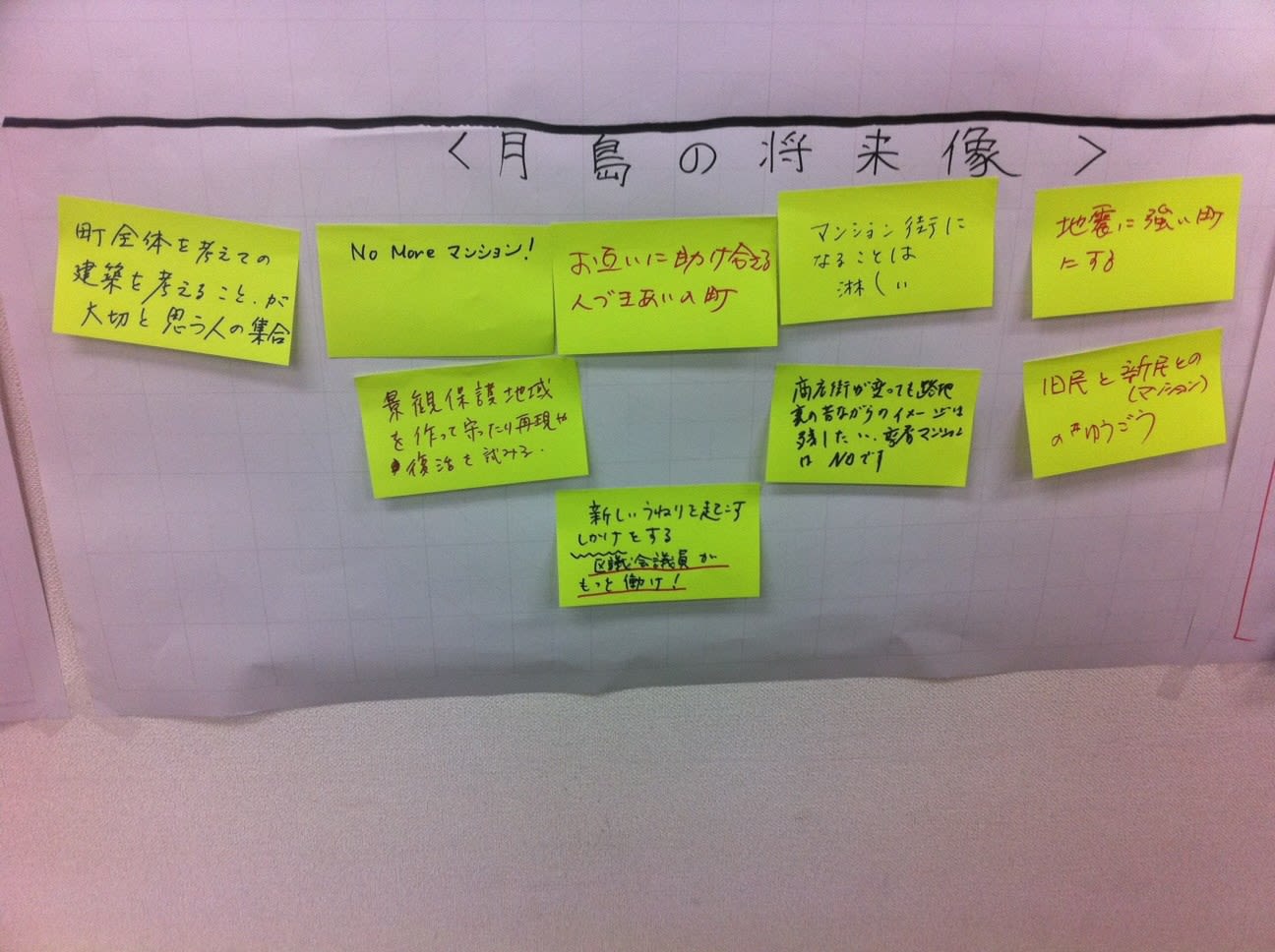

2月23日、月島三丁目の長屋学校を主催されている芝浦工業大学教授志村先生らのよびかけによるまちづくりの話し合いが開催されました。

オーラルヒストリー(地元の方が、昔の思い出を語り、それを録画したものが1-2分で編集したもの)を月島の場所と関連付けて聴講した後、このオーラルヒストリーの利用方法などの議論と、月島の将来像について話し合いました。

40名程が、5つのグループに分かれて話し合い、その進行役は、志村教授の院生。

月島の将来像として多く出された意見は、そのコミュニティーを守って行くまちづくりでした。

最後の全体でのディスカッションの際に、私も志村教授に、「この住民の声として出された月島の将来像をいかに実現をしていくか?」と、直球の質問を致しました。

もちろん、この月島の将来像を実現できる確信をもっているからこその質問でした。

なぜならば、ここまで、真剣にまちの将来のことを考えられる地元の皆様がおられるのだから。

月島の将来像の実現のプロセスに於いては、私は、以下を思い描きます。

①地元の場から、まちづくりに関する意見・考え方が出されること、②出された意見・考え方をもとに、おおきなまちづくりの考え方の流れの形成、③さまざままちの再生の手法の提示、④手法の提示だけではなく、その手法を行いたい住民を支援する仕組みの構築が大切だと考えています。

より具体的には、

1、今回の会のようなもので、地元、地域、住民から「将来像」の提案がなされること、

2、「将来像」をバックアップする大きな考え方の流れを起こす。

例えば、谷中、神田、神楽坂、佃、月島などが連携して、『下町情緒、路地裏の世界遺産(仮称)』登録を目指す。

3、リノベーション型まちづくり、コーポラティブハウスができる資金面、制度面の基盤を中央区が整備する。

4、実際に、『まちあかり舎』のようなやろうとする住民を支援する会社の参入を図る。

中央区の『都市整備公社』もまた、住民の相談に乗れるようにしていく。

ぜひ、月島の将来像を、実現してまいりましょう。

******グループ ディスカッションで出された月島の将来像H31.2.23 佃区民館*******

1、第一発表の班

2、第二発表の班

3、第三発表の班

4、第四発表の班

5、第五発表の班

以上

財政面をチェックするのは、本来市議会かもしれませんが、司法においても、厳しい目が、まちづくりに対し向けられ始めています。

今後、人口減少になり、税収が右肩上がりでなくなる可能性もある本区においても、区民福祉の充実に向け、どのように予算配分をしていくべきか、将来の財政状況を十分鑑みて、判断していかねばならないと考えます。

判決文:

https://hamura.jimdo.com/%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%B6%88%E3%81%97%E8%A8%B4%E8%A8%9F/

pdf:

https://hamura.jimdo.com/app/download/13356956390/20190222%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E5%85%A8%E6%96%87%28%E7%BE%BD%E6%9D%91%E9%A7%85%E8%A5%BF%E5%8F%A3%E3%83%BB%E5%8E%9F%E5%91%8A%E7%9B%AE%E9%8C%B2%E3%81%AA%E3%81%97%29.pdf?t=1551188024

******NHK*******

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190222/k10011824931000.html?fbclid=IwAR1H-01tLELOZsKki1vRwEEfIkSYiuXd8VOLPjpvNAR4xRn3nwST9E04KCU

東京 羽村市の区画整理事業計画取り消す判決

2019年2月22日 20時13分

東京 羽村市が進めている区画整理をめぐって地域の住民が事業に反対して訴えた裁判で、東京地方裁判所は「市が予定する支出は非現実的で、計画は違法だ」と指摘して、市の事業計画を取り消す判決を言い渡しました。

羽村市は平成11年から羽村駅西口周辺の区画整理事業を進めていて、およそ370億円の事業費をかけて道路の幅を広げるほか、1000棟近くの建物を移転させるとしています。

これに対し、地域の住民118人が「住環境を悪化させる」と主張して、市が平成26年に変更した事業計画の取り消しを求めています。

22日の判決で、東京地方裁判所の古田孝夫裁判長は「市の歳入の規模が210億円から240億円程度なのに対し、事業計画では支出が77億円以上になる年度があり、非現実的だと言わざるをえない」と指摘しました。

そのうえで、「2022年3月までとしている事業計画の期間についても、進捗(しんちょく)状況からかけ離れ、到底、実現不可能であり、計画変更は違法だ」として、市が変更した事業計画を取り消す判決を言い渡しました。

判決について、羽村市は「市側の主張が認められず、誠に遺憾だ。直ちに控訴に向けて手続きを進める」というコメントを出しました。

完全無所属で和光市市長をされている松本武洋氏。その取組には、いつも尊敬申し上げている次第。

今回、シビックプライドなる大切な考え方をご紹介下さっており、転載させていただきます。

中央区の区民の皆様のシビックプライドの根幹には、“粋(いき)”があるのだろうなあと、読みながら、思い浮かびました。

区民がまちづくりの主体としてますます活動・活躍する時代こそ、目指すべき方向性の中心にあると思います。

そして、さらに言えば、東京五輪後には、中央区のシビックプライドが、一段と飛躍したものになることこそ、一番の五輪のレガシーとなるべきものと考えています。

200近くの五輪参加国の皆様を、ぜひ、中央区の“粋(いき)”で歓迎し、“粋(いき)”で共感し合いたいと思います。

自分も、学生時代から、意地で生きてきました。今も意地で生きています。(座右の銘は、小学校6年生の時から、“NEVER GIVE UP”です。)

なにか、筋を通して生きることが、“粋(いき)”の解釈の一つと思っています。

*******松本武洋氏SNSより*******

昨日、和光市議会定例会が開会され、施政方針演説、会派代表質問が行われました。

施政方針の中身については、近日中に市のウェブサイトに掲載します(若干、事前の案文とは変えてお話ししたため、確認を経ての掲載となります)。

幼児教育の無償化関連の質問や、今後の都市計画事業の動きなど、いろいろな質問がありましたが、緑風会の吉田議員からは「住んでよかった、ずっと住み続けたい、と実感していただける魅力的なまち、とはどのようなまちを描いているのか?」という質問をいただきました。

私からは、都市基盤整備や自然環境のこと、日常的生活圏域に根ざした地域づくりを前提として、もう一つ、シビックプライドについてお話しさせていただきました。

和光市は市民参加、参画型のまちづくりを推進してきました。これは、市民がまちづくりの主体として活動することで、当事者意識を持っていただくことを主眼としています。

自分たちがまちを動かしているという自負を持っていただければ、郷土愛を超えた、まさにシビックプライドが確立されていくと思うのです。

もちろん、役所は頑張りますが、「役所は何をやってくれるのですか?」という消費者型の住民ばかりでは、地域には魅力なんて感じられないですよね。

なお、シビックプライドは東京理科大の伊東香織教授によると下記のように説明されます。

「シビックプライド(Civic Pride)」とは都市に対する市民の誇りを指す言葉です。

日本語の「郷土愛」といった言葉と似ていますが、単に地域に対する愛着を示すだけではないところが違います。「シビック(市民の/都市の)」には権利と義務を持って活動する主体としての市民性という意味がある。自分自身が関わって地域を良くしていこうとする、ある種の当事者意識に基づく自負心、それがシビックプライドということです。

https://www.worksight.jp/issues/831.html

東京都 都市整備局 都市づくり政策部 土地利用計画課 まちづくり調整担当 御中

お世話様になります。

築地のまちづくり方針(素案)への意見書を提出致します。

氏名:小坂和輝

住所:東京都中央区月島3−30−3

******意見書******

1、「築地地区」は、食のプロが集うまち

最重要な観点として、食と食文化のまち「築地」で、今最も求められていることは、食のプロが集うということであり、食のプロが集うことに貢献する施設整備である。

改正卸売市場法に則り、柔軟な市場開設も可能であることをうまく活用しつつ、例えば、仲卸売り場整備も検討いただきたい。

「1、将来像」「2 全体目標」において、築地が、食のまちであり、食のプロが集う場所であるべきことを入れていただきたい。

2、環状二号線と「築地地区」のスムーズな連結

都知事が、平成29年6月20日に公約をした「築地は守る、豊洲を活かす」というコンセプトのもと、豊洲新市場と築地場外市場をいかに結ぶかがカギとなる。

そのためには、ハード面で最も重要な観点は、環状二号線と「築地地区」とのスムーズな連結が重要であり、それをお願いしたい。

環状二号線側道から「築地地区」へ進入・退出が可能にすることを、「地区内車両等交通機能の確保に係る方針」での「(3)方針」(18ページ)に追加記載をお願いします。

3、豊洲市場からの食のプロ及び観光客の流れの誘導策

豊洲市場を訪れた食のプロ及び観光客が築地場外市場へ流れる誘導策をつくっていただきたい。

あわせて、五輪中は、選手村からの選手も「築地地区」を訪れる誘導策も求める。

従って、豊洲市場と築地場外市場間の往復の移動手段を走らせること、そのための乗り降りの場を交通結節点に設けることを「(3)方針」(10ページ)に、追加記載をお願いします。

4、MICEとよく一緒に考えられる「カジノ誘致」は、中央区及び中央区民、地元医師は、決して許しません。

カジノを連想させる24ページの「ナイトライフも充実させ、にぎわいを創出すること」の「ナイトライフも充実させ」を削除し、「食と食文化にまつわる施設を充実させ、にぎわいを創出すること」に変更することを求めます。

5、段階的整備をたとえするとしても、整備を待つ土地を芝生化あるいは、保育施設や運動場をつくり、有効活用すること、決してアスファルト舗装やまたは砂利のままで囲って整備の時が来るまで寝かせておくようなことはしないことを求めます。

よって、「第4章 段階的な整備の進め方」(34ページ)では、「開発前の段階であっても、芝生化あるいは、保育施設や運動場をつくり、有効活用をする」ということを追加記載願います。

6、「築地地区」は、豊洲市場からの物流も多量に来るため、歩車完全分離の考え方で動線を、地下なども有効活用し実現すること

よって、「(3)方針」(16ページ)に、車道を地下化するなどし、歩者完全分離を行う旨の追加記載をお願いします。

7、「築地地区」の観光客の回遊性を高めるため(23haは広いため、歩きまわることはムリ)、ゆっくりと走る移動手段、ディズニーランドにあるTOONタウンで走っているすぐにとまれる列車(ジョリートロリー)みたいな乗り物(葛西臨海公園の列車でもよいです。)を走らせるなどすること(すぐに止まれてディズニーランドでも普通に歩く人といっしょに共存できているため、上述の歩車完全分離と矛盾しません。)

よって、「(3)方針」(16ページ)に、観光客が「築地地区」を移動する際の移動手段を充実させる旨の追加記載をお願いします。

8、例えば、ディズニーランドの施設整備のレベルでの段差ゼロを実現すること

よって、「(3)方針」(16ページ)では、歩行者ネットワークでは、段差ゼロのバリアフリーを目指すことを追加記載ねがいます。

9、築地市場の建物は、建築学的に意義があり、かつ、耐震構造も強化可能であるため https://www.youtube.com/watch?v=O591A7vgvOU&feature=youtu.be 、再利用できる部分はきちんと残すこと

よって、「(3)方針」(23ページ)では、築地市場のアーチ状の建物は、保存活用する旨の追加記載をお願いします。

10、MICE滞在者や世界中から訪れる者に、レセプションなどで、築地ブランドの食を堪能できるようにソフト・ハード面で配慮すること

よって、「(3)方針」(23ページ)では、食文化など歴史的、文化的ストックを十分に生かし、同時にその食をMICEで堪能できるようにする旨の追加記載をお願いします。

11、計画策定過程における区民都民の主体的参加

「築地まちづくり方針」を作っていく過程においても、「1 将来像」(4ページ)で記載があるように、区民や都民が主体的に参加し、意見を述べることができる機会をもっと多く作っていただきたい。

12、広場を多く取って、区民都民の憩いの場となるようにしていただきたい。

13、都議会で話題になっていますが、「第1章はじめに」(1ページ)の文章の中と、「1 具体化に向けての流れ」(2ページ)のところで、都知事が、平成29年6月20日に公約をした「築地は守る、豊洲を活かす」「食のテーマパーク」に関する記載をきちんと入れていただきたい。

14、おもてなしゾーンでは、「上質なホテル」のところを「上質な低層ホテル」と変えることを求めます。

高層だと、海風を遮断することとなってしまいます。また、北側に広範な日影を生じてしまいます。

以上

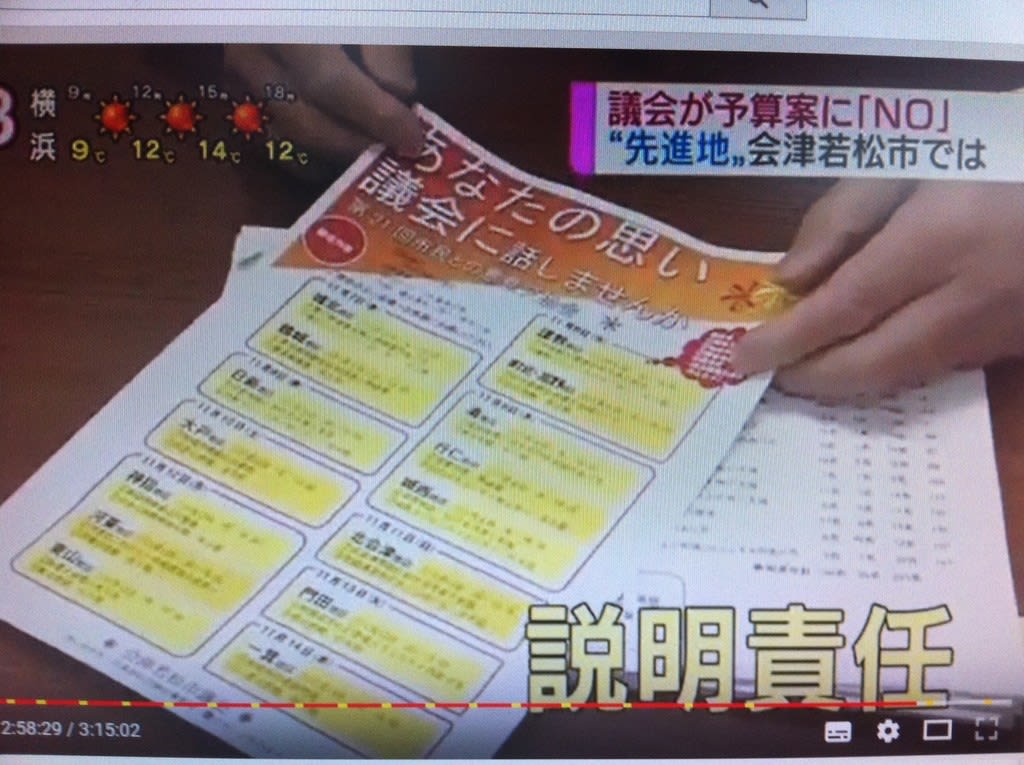

NHKでは、朝、4月の統一地方選挙の特集を組んでいます。

本日2019.2.21 7:27 の放送 https://www.youtube.com/watch?v=WPz_0x13g3c において、会津若松市(人口約12万人)の画期的な議会の取組が紹介されていました。

予算編成にあたり、議会として、予算をチェックできるよう知識を習得するとともに、予算を市民に説明し意見交換するというものでした。

意見交換したものを施策にも反映していくとのことです。

一つの説明責任の果たし方であり、たいへん参考になります。

この取組のすばらしいところは、議会として市民に説明をし、意見を聴取しているということです。

いろいろな政党、会派が、一緒に、市民に説明をするような機会は、なかなかないです。

意見交換会を通じ、市民は、政党、会派の考え方の違いも理解をしますし、場合によっては、異なった政党、会派と市民がいっしょになって市の課題を考え、ディスカッションができます。

なかなか、例を見ない、すばらしい取り組みだと、絶賛いたします。

******会津若松市議会HP******

https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2017121400013/

第21回市民との意見交換会開催の結果(平成30年11月6日から14日まで開催) 2019年1月16日

会津若松市議会は、議会基本条例に基づき、市民と共に歩み「課題解決」を図る議会を目指し、「市民との意見交換会」を開催しています。

このたび、21回目の市民との意見交換会を平成30年11月6日から14日までの期間に開催し、平成30年9月定例会の報告等に対するご意見をいただくとともに、各地区の課題解に向けてのテーマ別意見交換においても、多くの意見等を伺うことができました。いただいた意見等については、今後の審議や課題の分析・検討の過程において活用させていただきます。

市民との意見交換会はどなたでも参加できます。次回は本年5月の開催を予定しておりますので、多くの皆様のお越しをお待ちしています。

都のほうは、一案https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ecc827799d82558995ee3c55b96524b1の検討しか行っていないということです。再開発地域をぬって行くためカーブが多く、事故の危険性が大きいと感じます。

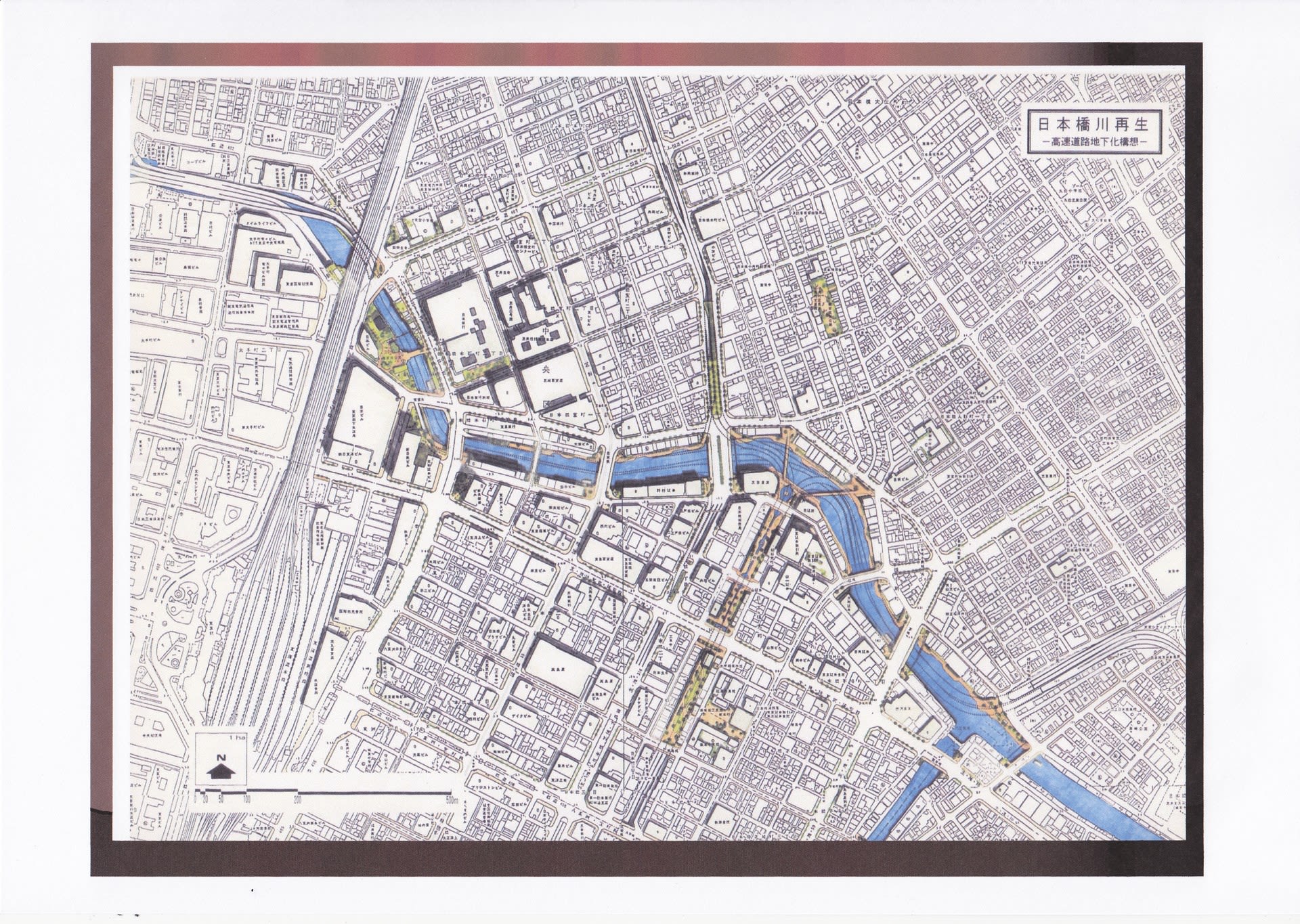

一大国家プロジェクトにおいて、日本の科学技術を結集して、より安全で、財産権の侵害もほぼない、かつ、再開発地域の進捗に縛られなくて済む日本橋川の線形を有効に用いたルート案を真剣に考えるべきではないでしょうか。

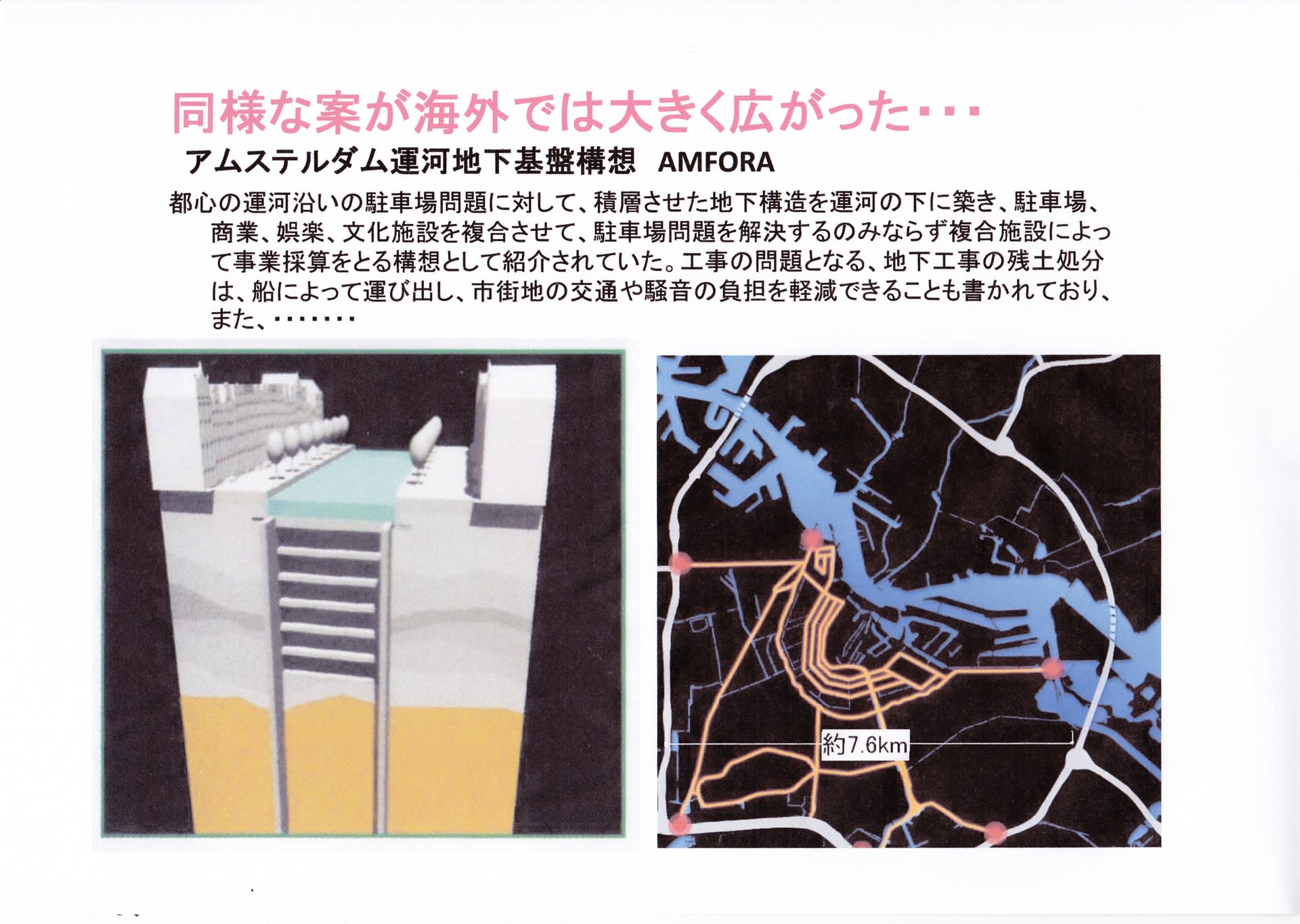

元宮城大学教授 小澤尚先生(中央区在住)は、可能であるとし、アムステルダムで、その手法が採用されることの検討までされました。

小澤案では、江戸橋ジャンクションの東側で箱崎ジャンクション近くまで地下化が、さらに言えば、江戸橋ジャンクションから中央区役所前~汐留ルートを地下にし、その上に川を復活させることが可能です。

川の街、水の都、中央区をさらに発展させることができます。

小池都知事へご提案です。中央区及び中央区民と一緒に考えませんか。

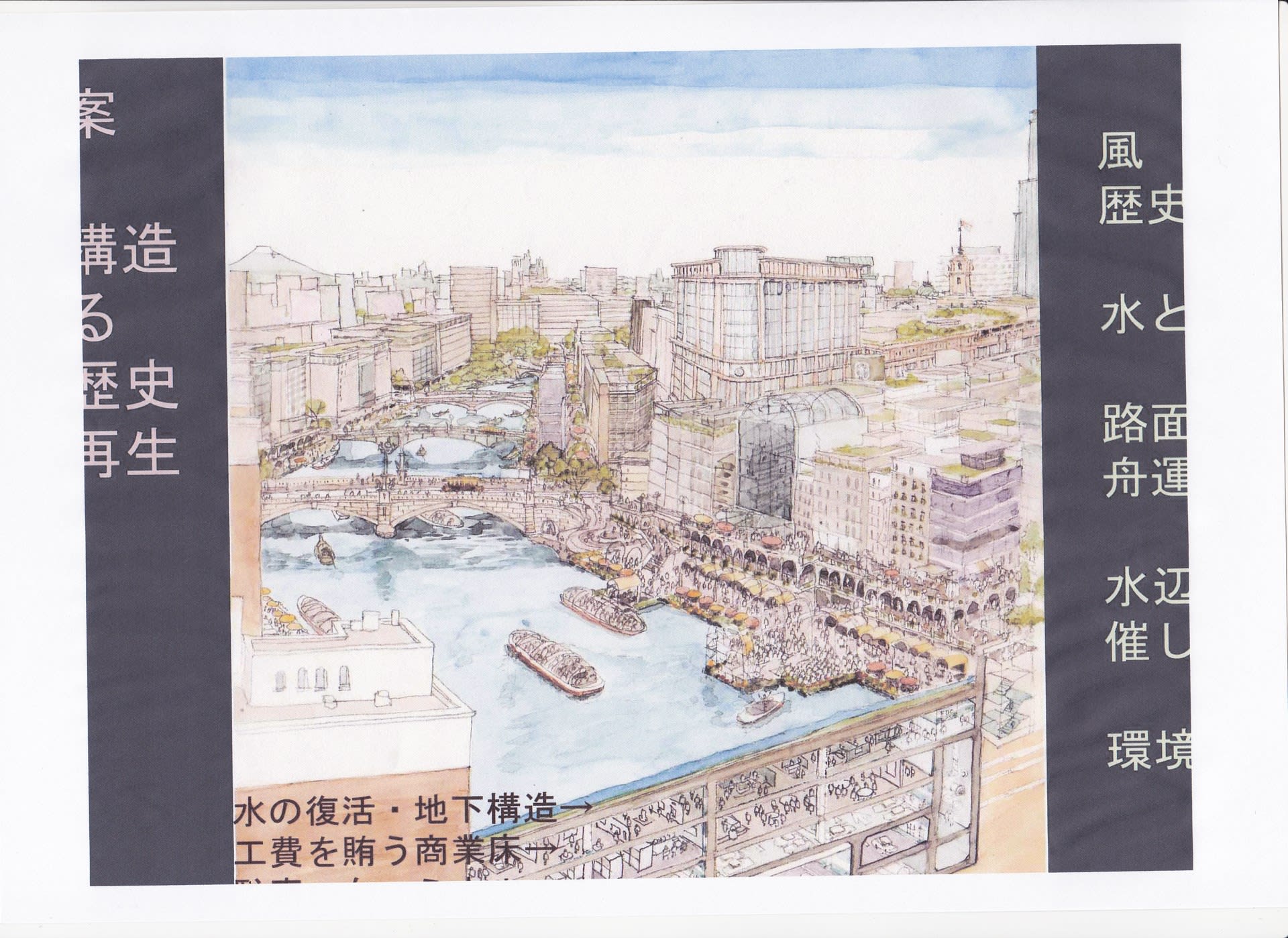

以下、ネットから得た小澤尚氏の論文の一部、イメージ図を抜粋します。

https://myu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=54&item_no=1&page_id=13&block_id=21

『河川・運河等を活用した都市地下基盤整備の効果と可能性について : 日本橋川上部の高速道路の問題解決をはじめとして』

<イメージ図、小澤氏配布資料より>

<完成予想図、小澤氏配布資料より>

拡大:

<アムステルダムでの検討、小澤氏配布資料より>

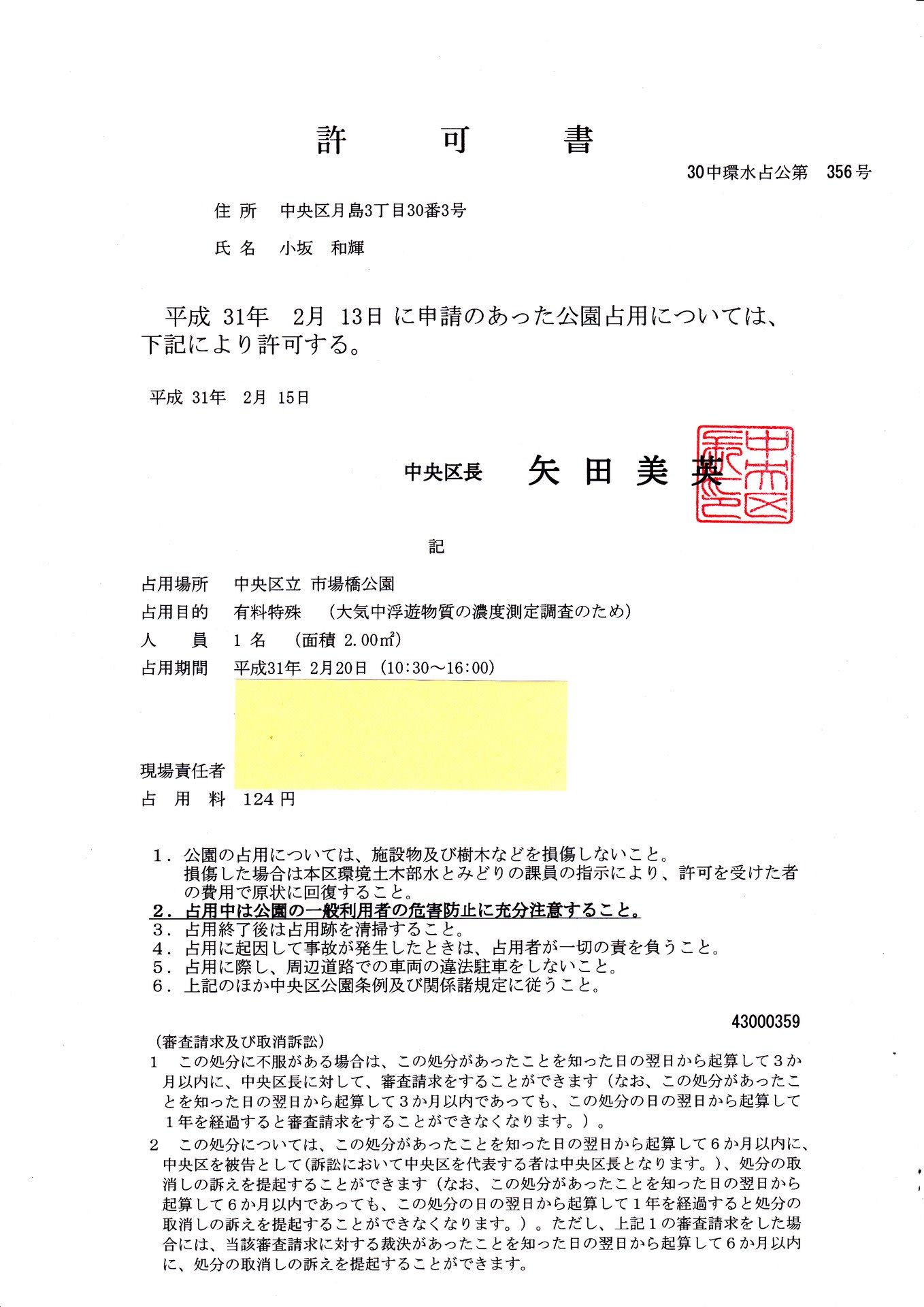

多くの保護者様から、築地市場解体工事に伴うアスベストの飛散について、ご心配の声をいただいておりましたため、中央区長のご許可を頂き、アスベスト浮遊物質に関する大気汚染状況調査を、平成31年2月20日11時~15時で、築地保育園・築地社会教育会館横の公園(中央区立市場橋公園)で実施いたします。

いろいろな施設での実施も検討をいたしましたが、時間を要するため、公園の使用に思い至りました。

もちろん、このことで、わかるのは、どこから飛散してきたかわからないアスベストの測定になりますが、なければないで、安心材料のひとつとなりますので、実施いたします。

真の意味のリスクコミュニケーションは、アセスメントから始まると考えます。

なお、普通に考えて、あまりにも早く解体工事を進め過ぎており、アスベスト飛散防止の配慮が十分かどうか、アスベスト除去完了後のチェックが落ちなくできているかについては、確認が必要だと考えます。

読売新聞:築地市場の解体状況(2019.02.19)

→ https://www.yomiuri.co.jp/stream/3/10875/

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190219-OYT1T50118/

<許可書>

<申請書>

<誓約書>

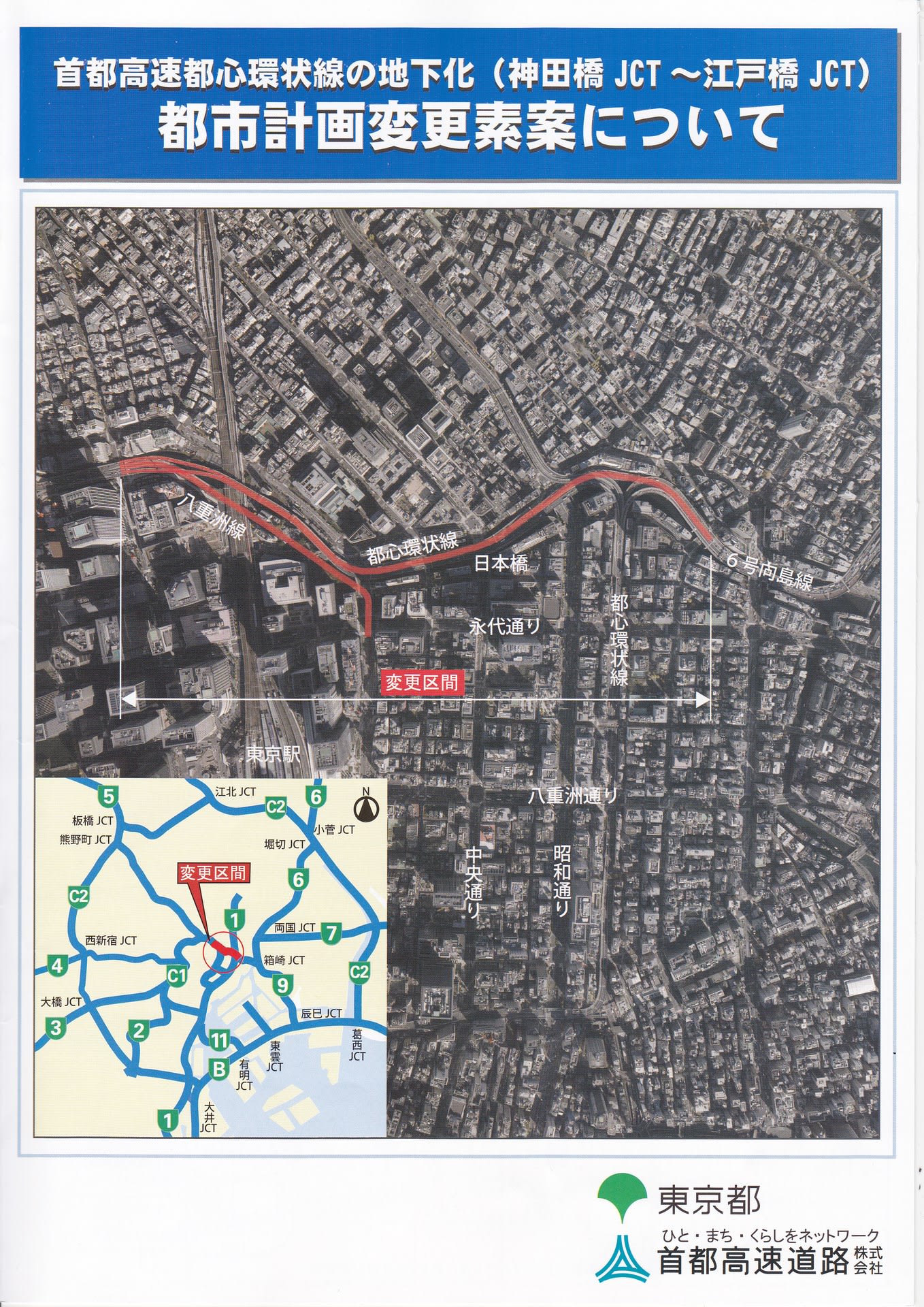

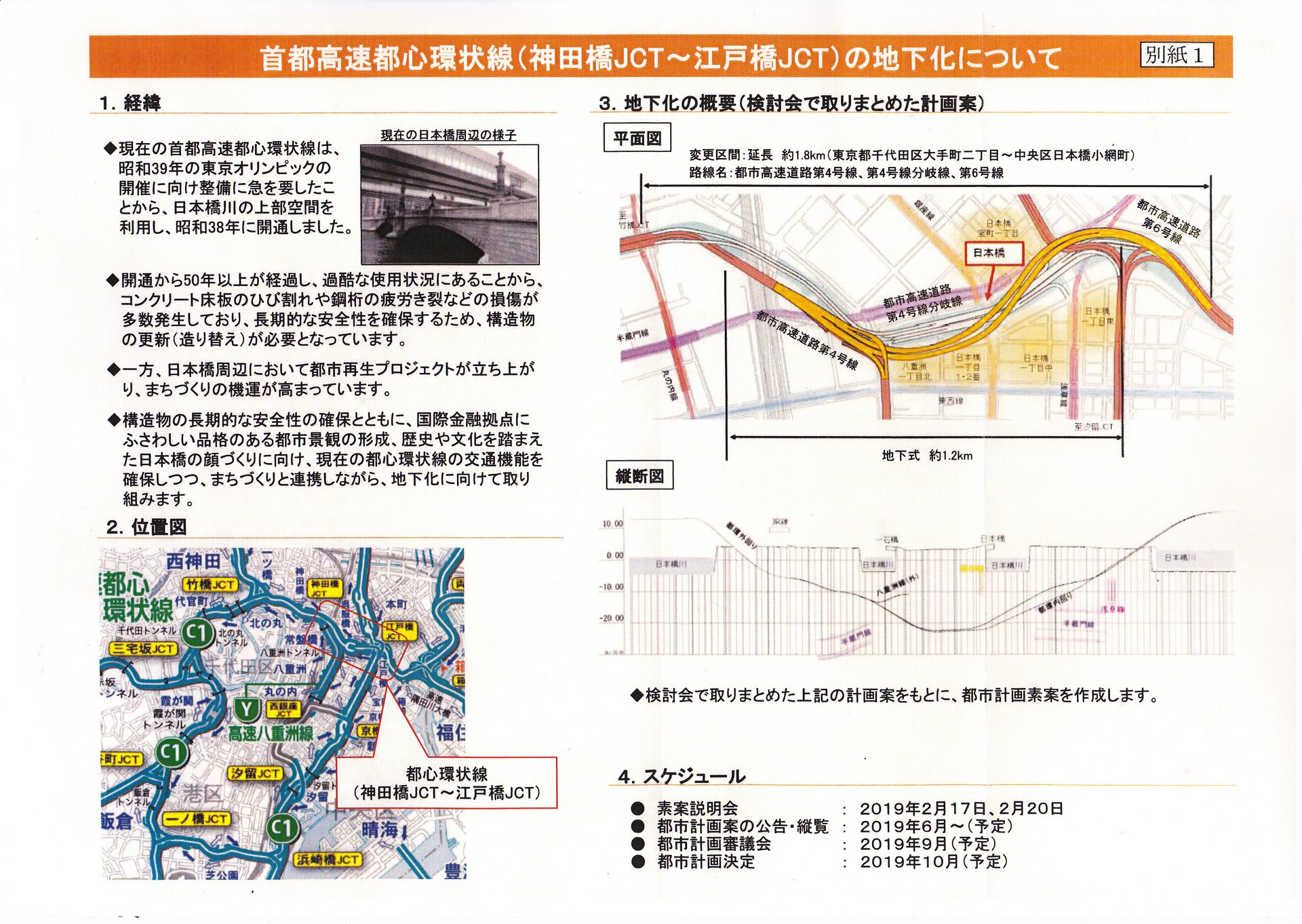

中央区の大きな夢のひとつ、日本橋上空に青空を、日本橋川に水辺空間を。

その計画が進もうとしています。

課題は、

〇計画の合理性

素案では、何案かあって、この一案を選んだのではなく、この一案のみの検討。民間の「日本橋川に空を取り戻す会」作成の案などはあった。

〇経費

素案では、3200億円。うち中央区の負担は、70-80億円。

〇工事に伴う中央通りなどの渋滞などを極力抑える

工期10-20年。素案では、環境影響評価は、行う。工事に伴う、渋滞などの評価がされているかどうかは不明。

また、考え方として、

〇日本橋川の川底を有効に活用していくこと

〇日本橋川の川沿いの水辺空間をできるかぎり創出をしていくこと

〇日本の一大プロジェクトなのだから、日本建築学会、日本都市計画学会、日本土木学会など専門の学術団体と連携し、日本の科学技術の総力を挙げて、ルートや工法を議論すべきこと

などを十分検討すべきと、私は考えます。

現在の計画案を、『都市計画変更素案』↓を中心に見て参ります。

現在の計画を、一枚で表すと↓

もう一枚、計画の理解のために、

計画の概念の理解のポイントのひとつ「立体都市計画」とは、

1、まずは、ルートを見てます。

(1)現在のルート

i)拡大

ii)環状線でやや大きく見ると

iii) 広域的にみると

(2)計画素案のルート

(3)計画素案を、さらに拡大して、赤字で、車の流れも入れてみます。

(4)「代替案」という言い方はされていませんが、 「日本橋川に空を取り戻す会」作成の案

(5)考え方の比較、他にも比較検討する考え方がなかったか。

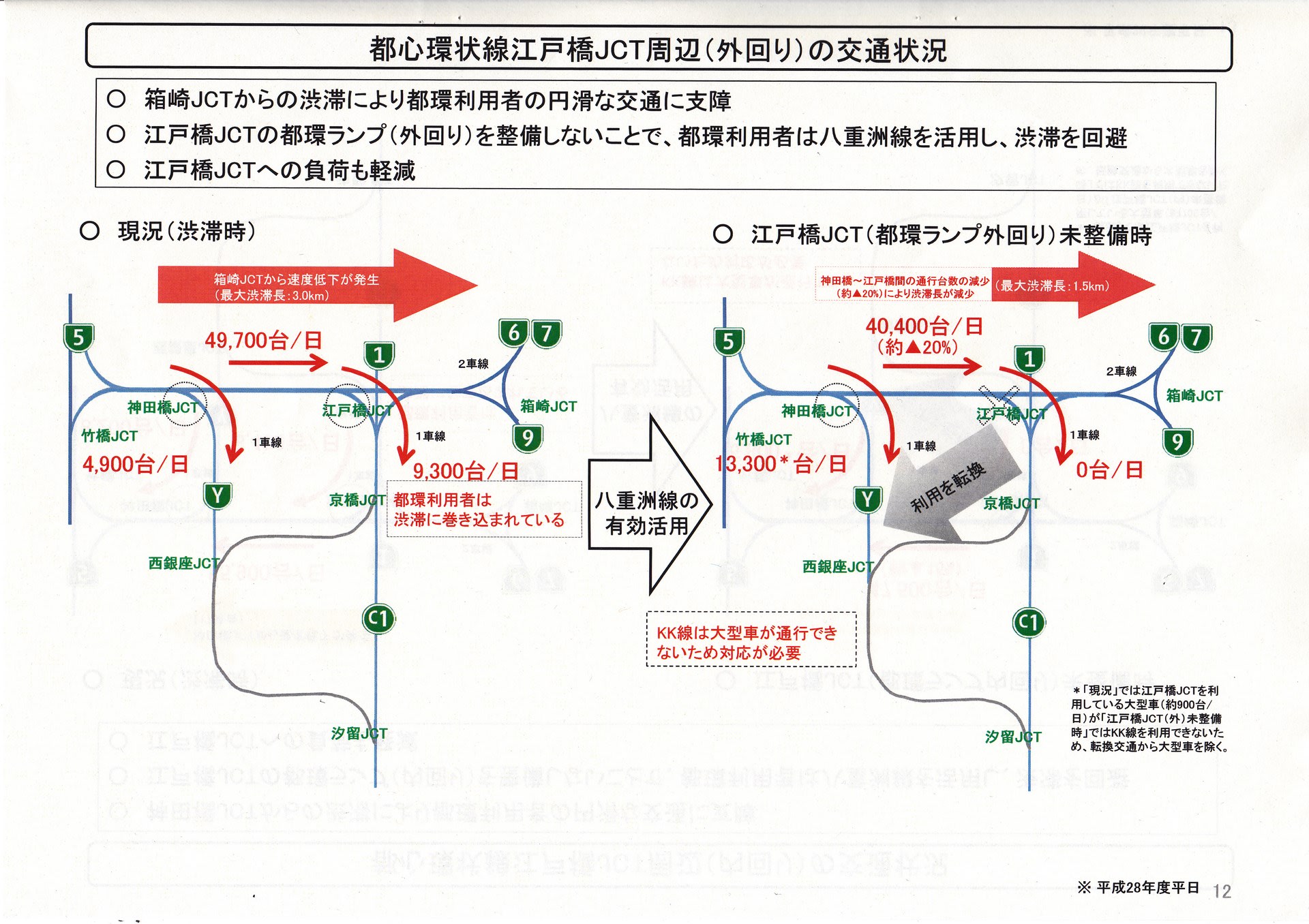

2、計画素案による車の流れ

(1)外回り

(2)内回り

3、克服すべき課題

(1)課題の全体像

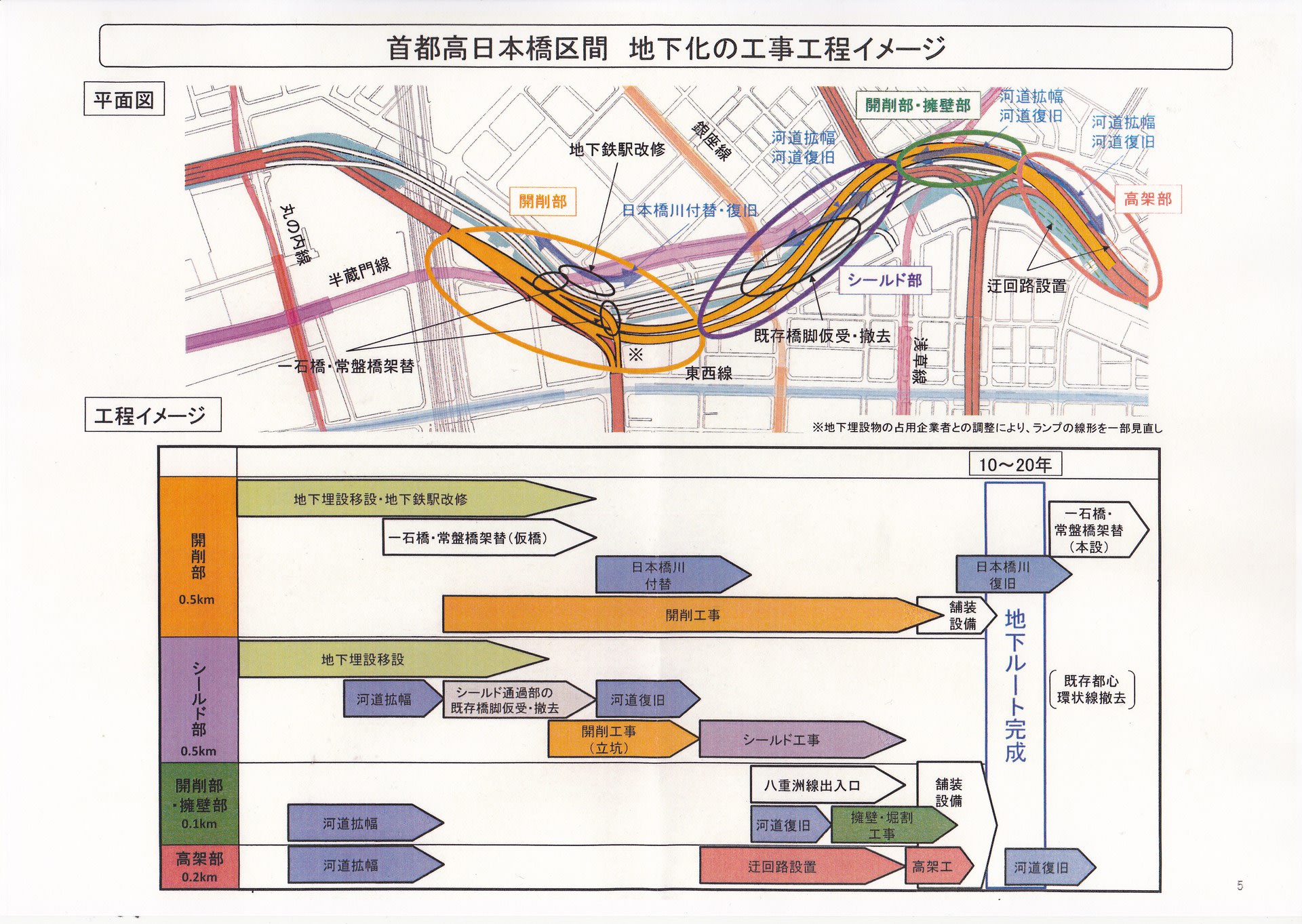

4、工法

5、経費

(1)どのように資金を徴収するか、なお、中央区からは70~80億円

(2)どのようなことに、経費がかかるか

6、環境への影響の評価

(1)環境影響評価の概要、工事中の道路渋滞の評価はなされていない。

7、今後のスケジュール

8、その他

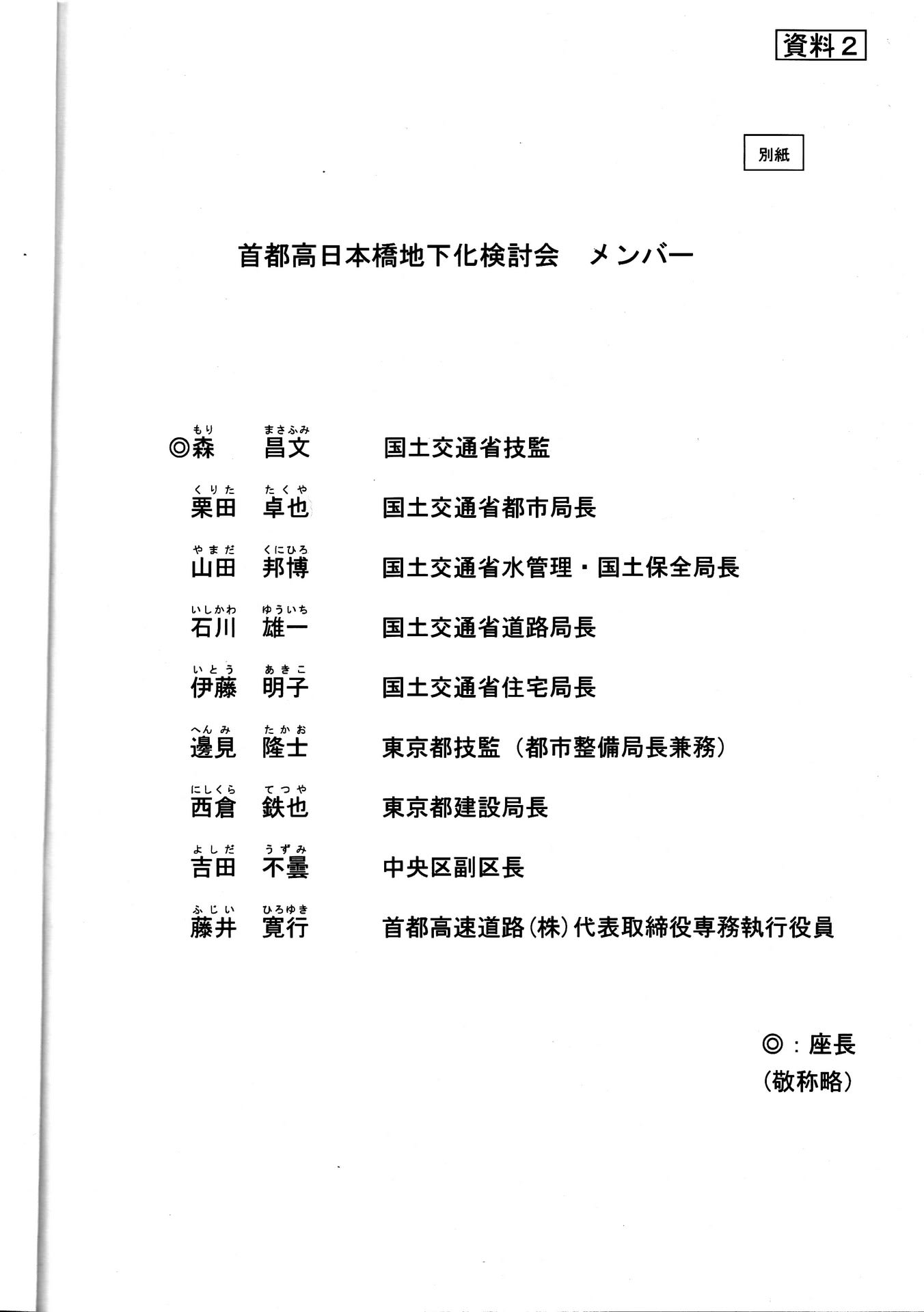

(1)首都高地下化検討会メンバー

(2)首都高地下化検討会規約