ワクチン再接種の必要性の声をいただいております。

導入を検討すべき課題です。

****************

*****朝日新聞2018.11.08******

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13761088.html

再接種費用、90自治体が助成 がん治療、ワクチン抗体失った子

2018年11月9日05時00分

小児がん治療で骨髄移植手術などを受けた影響で、定期予防接種ワクチンの抗体が失われた子どもらを対象に再接種の費用を独自に助成する自治体が90に上ることが厚生労働省の初めての調査でわかった。患者らからは国の助成を要望する声もあり、厚労省は今後、再接種への助成について検討する。

骨髄移植など造血幹細胞移植を受けると、接種したワクチンの効果が消失することが多い。感染症を防ぐには再接種する必要がある。予防接種法に基づき、定期の予防接種には公費助成があるが、再接種は対象外。麻疹と風疹の混合ワクチン(MRワクチン)やB型肝炎ワクチンなど1回約1万円が自己負担となる。

全国1741自治体に今年7月時点の状況を聞くと、新潟市や名古屋市など約5%の90自治体が助成していた。助成を予定しているのは83自治体、検討中は238自治体だった。

全国市長会は2017年と18年に、再接種を定期接種に位置づけ助成対象とするよう要望。「がんの子どもを守る会」も今夏、厚労省や都道府県に助成を求めた。(黒田壮吉、後藤一也)

江東区の小児科医師 野末先生から、問題提起がありました。

視力検査もしっかりと行っていくべきこと、同じ小児科医師として、心に留めます。

****野末先生******

年長児の就学時健診における視力検査につき中央区、港区、江戸川区、世田谷区、墨田区、足立区に問い合わせました。六箇所とも就学時健診の時に学校で視力検査を行なっていました。江東区なし。嘆かわしい。江東区も、ぜひ、就学時検診で視力検査を行ってください。眼科医曰く、弱視を見つける最後のチャンスです、と。

注:以下の情報は、母子手帳をご覧になられて、4種混合ワクチン欄に「4K23A、4K23B、4K23C、4K24A、4K24B、4K24C」のいずれかのシールが張られているかたが対象です。

厚労省からお知らせがあり、製薬会社担当のかたから事情を本日2019.10.29に確認いたしましたので、ご報告いたします。

4種混合ワクチンの一部(製造番号4K23及び4K24系統)が、ポリオウイルス3型に対する有効成分が、承認規格(60~135DU/ml)であるところ、品質管理試験において4K23A、4K23B、4K23Cが56.3DU/ml、4K24A、4K24B、4K24Cが52.0DU/mlと下回り、製薬会社である一般財団法人阪大微生物研究会が自主的に製品回収をされました。

有効性や安全性には、問題がなく、追加接種も必要がないということです。(根拠資料下記)

ただし、製薬会社の対応として、希望者には、抗体検査を実施するということです。(フローチャート参照)

当院も、使用をしていた可能性を含め、調査中ですが、母子手帳をご覧になられて、「4K23A、4K23B、4K23C、4K24A、4K24B、4K24C」の方で、何かご不安な点がございましたら、お気軽に当院(小坂こども元気!!クリニック・病児保育室 03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。

引き続き、安心安全な予防接種を心がけて参る所存です。

なお、抗体検査を実施し、免疫がきちんとついているか検査をされたかたがおられるとのことであり、その結果の開示を製薬会社にお願いをしています。

以上

追伸、2019.10.29夕刻、一般財団法人阪大微生物研究会担当者からお電話いただき、抗体検査をした約900例の抗体の着き方について口頭での説明を受けました。今のところ、問題がないと解釈をしています。抗体検査の結果は、書面で厚労省には報告をしているとのことであり、そのような書面での結果もしかるべき審議会には出すことのお願いを致しました。

〇品質管理試験結果資料

〇有効性や安全性に問題がないことの根拠資料

〇抗体検査をご希望される場合のフローチャート

資料掲載、以上で終わり。

最も子ども達を守らねばならない日が近づいて参りました。

どうか、周りの大人にもっともっと頼ってほしいと思っています。

ひとりじゃないから。

子どもの自殺で、統計上、最も多い日にちが9月1日。

*****

学校に行きたがらない子どもへの声かけ例

■気持ちを受け止める

「学校に行きたくないんだね」「どこか心配になっちゃうみたいね」「怖いのかな?」

■過ごし方の選択肢を示す

「学校に行くのを手伝えるよ」「こんなことならできるけど。無理しなくてもいいよ」「それとも、今日1日、ゆっくりお休みしようか?」「だったら、何しようか?」

■翌日の登校の約束はしない

「ゆっくり休んでよかったね。明日、行けたらいいね」

注意すべき子どもの変化

■体の反応 頭痛や腹痛などの体調不良、不眠、食欲不振・過食、おねしょ・頻尿など

■心の反応 怒りっぽい・イライラする、不安、無気力・うつ状態

※小林正幸教授(東京学芸大教授(教育臨床心理学))への取材から

(毎日新聞2019.08.24 https://mainichi.jp/articles/20190824/ddm/041/040/119000c 抜粋)

事故は予防できます。

だからこそ、子どもの事故は、小児医療における重要な疾患のひとつです。

海のシーズン真っ最中であり、すこしだけ、頭においといてください。

大学時代に私も、風に流されて仲間のシャチを一頭失ったことを遠い記憶の中で思い出しました。

*******朝日新聞2019.7.31*****

https://digital.asahi.com/articles/ASM7T67FWM7TUTFL009.html

海水浴で人気の「スワン」に注意、2分で40M流される

先ほど、フジテレビの方から熱中症の取材が当院に入りました。

本日7/31、8chフジテレビ「ライブ・ニュース・イット」4:50-5:10pmあたりで報道されるかもしれません。

インタビューにご協力くださった親御様、ご協力ありがとうございました。

うまく説明できているかわかりませんが、小児の医療現場のことは、引き続き情報発信をしていく所存です。

熱中症対策は、東京五輪の準備でも最も大事な医学的な話題だと私も考えています。

「中央区の保育園に兄弟姉妹が通う場合に、ご病気の看病で会社を休んだ際に、病気でない子の方が保育園で預かってもらえない件」について

ある親御さんから、表題の件でご相談をいただいております。

このきまりの合理性について私も疑問をいだきます。

来週、担当課に真意を伺う予定にしております。

子ども達、誰にとっても大事なことは、切れ目のない育ちの支援をして行くことです。

特に、発達障害など発達に偏りがある子ども達の場合には、その子の伸びる能力は何であり、それら能力をいかに、各専門機関が連携をして伸ばしていくかを、“横の連携”をしながら支援体制を構築していく必要があります。

“横の連携”に欠かせない情報交換のツールが、昨年度平成30年度から本格運用がなされている「育ちのサポートカルテ」です。

切れ目のないという点では、幼稚園・保育園⇒小学校⇒中学校⇒高等学校⇒大学・高等教育機関⇒就労と、成長にともなった“縦の連携”もまた必要で、「育ちのサポートカルテ」が有効活用されることにたいへん期待をするところです。

もちろん、就学相談とは別に、幼稚園・保育園⇒小学校の段階においては、白紙の状態で我が子の評価を期待する親御さんもおられると思います。その場合には、「育ちのサポートカルテ」を“横の連携”のみに利用するなど柔軟な運用がなされることを期待します。

「育ちのサポートカルテ」についての説明会が、6月11日と17日に開催されるとのことです。

詳細は、区報6月1日号も御覧ください。

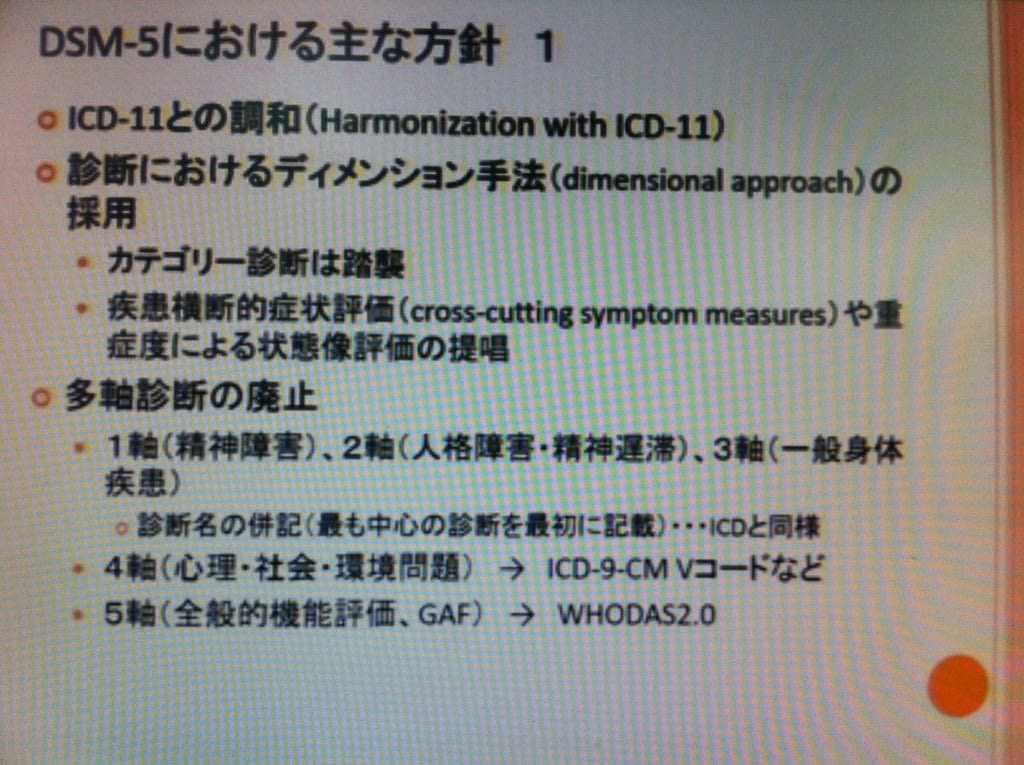

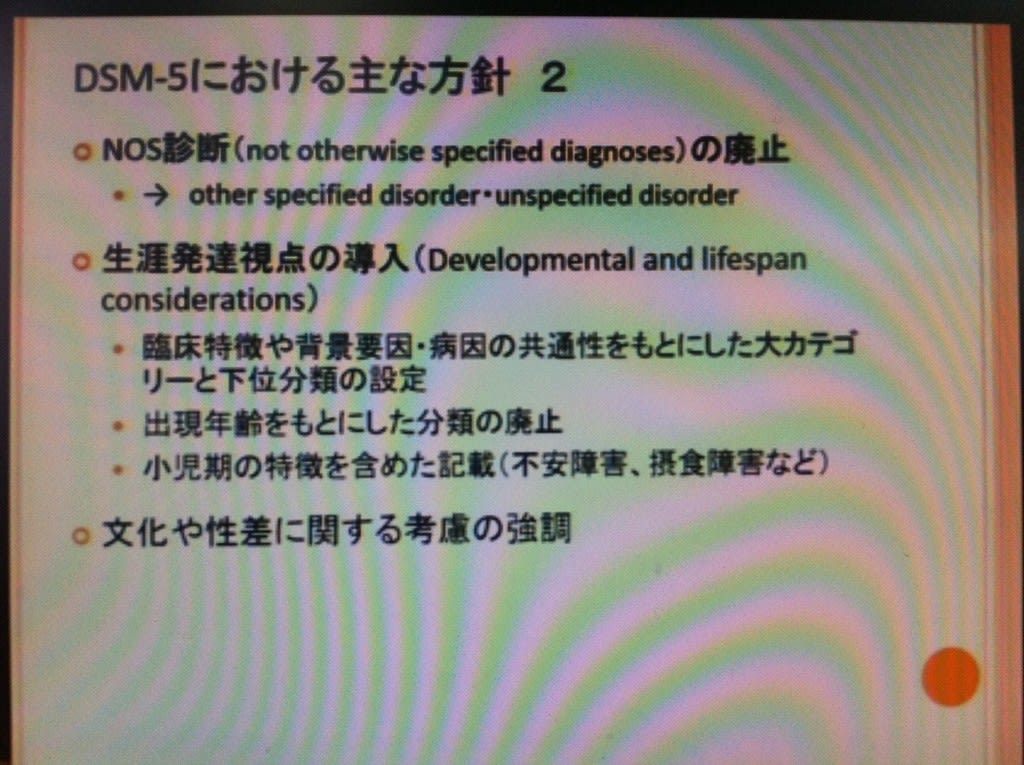

<小児科医師としてのメモとして記載。発達障害の治療・指導に大きな変更・影響はなく、診断基準が変わって来ているんだ~と読み流して下さい。>

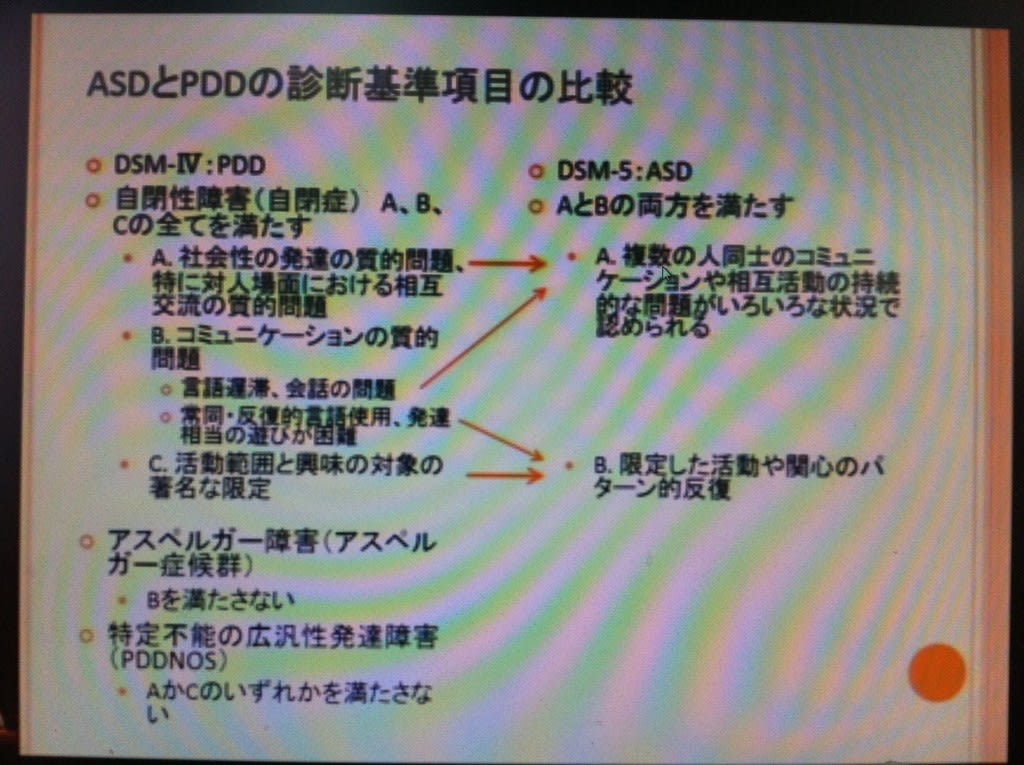

診断基準が異なると診断名が同じでも、異なった病態を述べている可能性が生じてきます。

診断基準が、更新しており、それに追いついて行くために、広汎性発達障害ASDやADHDなど発達障害の診断に大きくかかわってくる診断基準(DSM)の動向(DSM-IVと新しいDSM-5)を見ておきます。

(DSM-5の全体を述べるのではなく、小児の発達障害に関連する部分に注目して述べます。)

発達障害の本で、時代により、DSM-IVで診断をしていたか、新しくDSM-5で診断するかで、本質的なところの大きな違いはなくとも、少しだけ病態が変わって来ます。

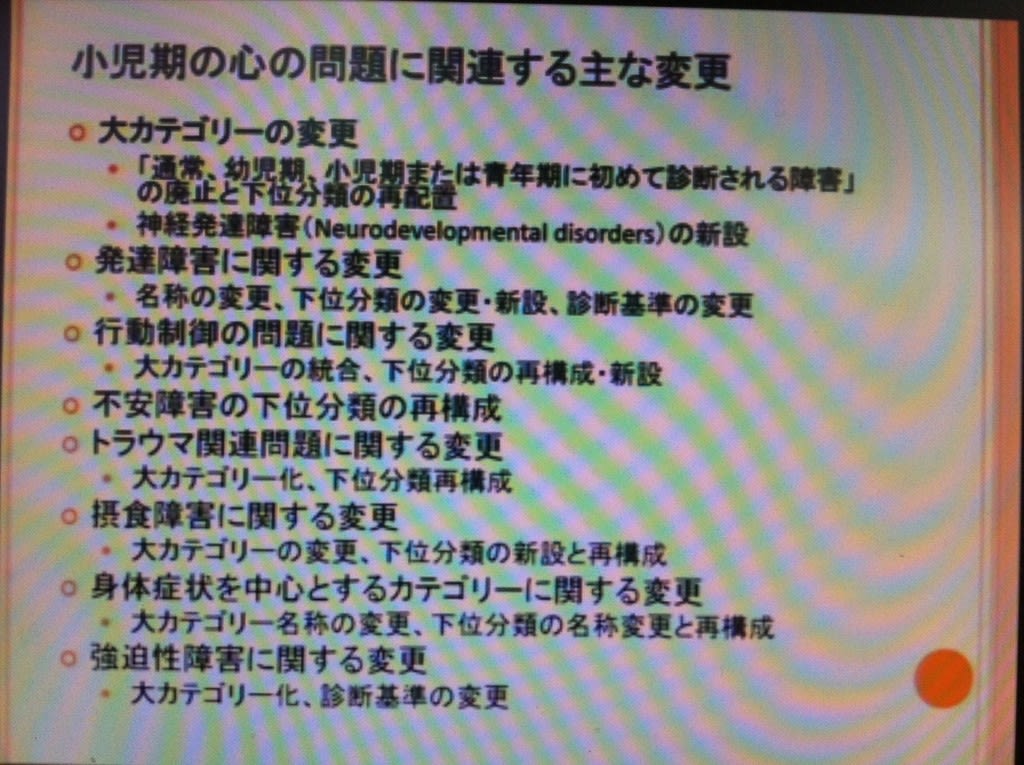

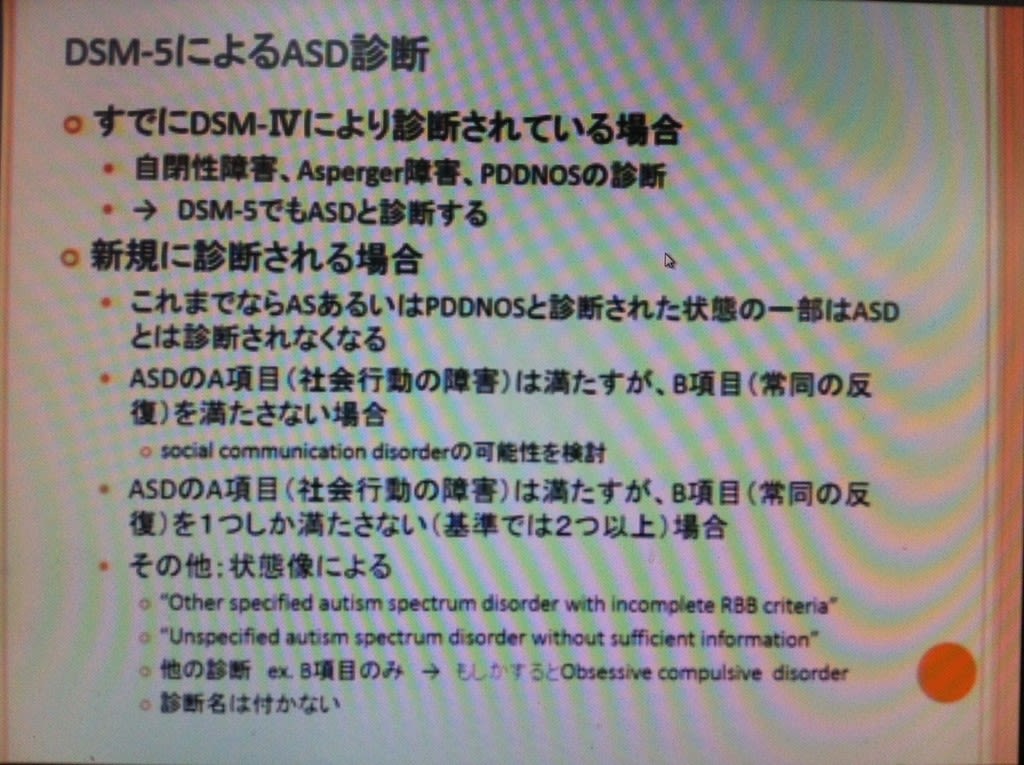

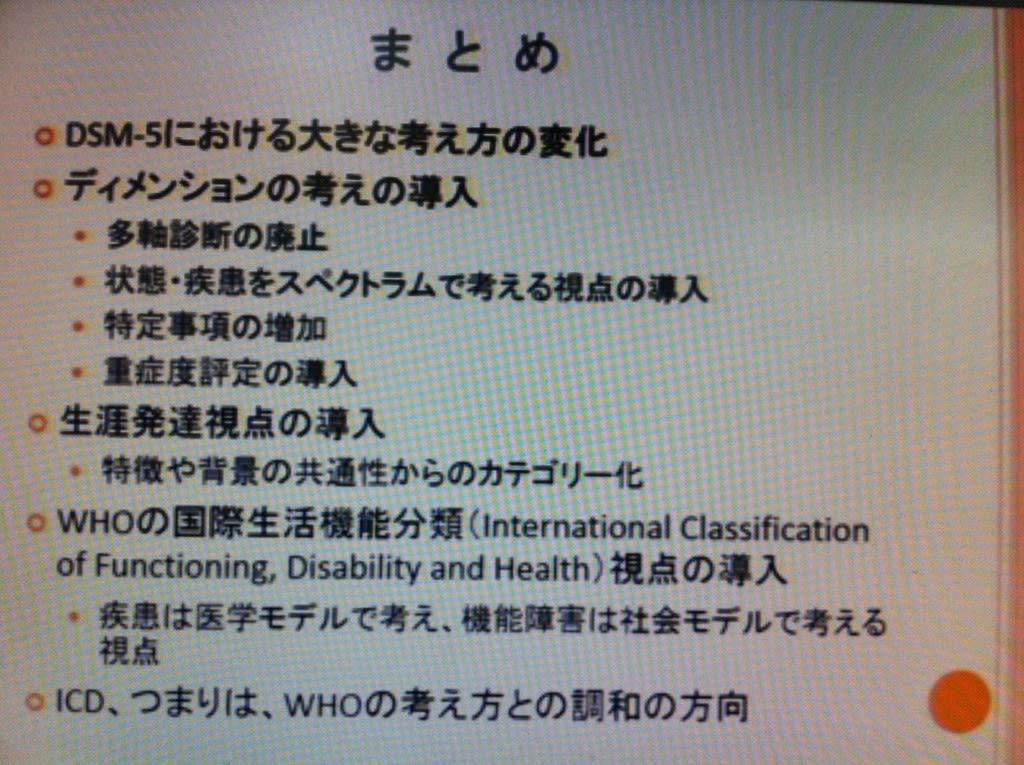

小児期に見られる心の問題(ADHD、ASD、摂食障害など)に関する診断基準DSM-5における分類と動向、DSM-IVから更新されたことはなにか?

2014年4月12日の宮本信也先生の日本小児科学会でのご講演をもとにポイントを整理します。

大きな点として、

〇カテゴリーにある症状がそろって診断する考え方から、症状の程度(ディメンション手法dimension)により状態を把握し診断する。

〇NOS(Not otherwise specified diagnoses)診断が、特に、ASDでなくなった。

〇PDDは、ASDに名称変更され、下位分類もなくなった。

〇ADHDとASDの併存診断が可能になった。

〇OCD(Obsessive-compulsivedisorder)は洞察がなくても診断してよく、そのためASDの固執性、特に周囲を巻き込むこだわりがOCDと診断される可能性がでてくる。

〇ADHDの発症年齢上限が、7歳以前から12歳以前になった。

〇学習障害の下位分類が統合されて、Specific learning disorderになった。

〇知的障害のIQ分類は廃止され、概念のスキル、実用面のスキル、生活面のスキルの獲得状態から重症度を判断するようになった。

*******宮本信也先生 スライド**********

思春期に関わる小児科医としても、小児科医がその処方をするしないとは別に、子ども達への健康知識として伝えて行くべき事柄だと考えます。

緊急避妊薬に関する北村医師の論考を掲載させていただきます。

緊急避妊EC Emergency Contraception:

1、性交後避妊 妊娠の危険率を0.7%に抑える

2、黄体ホルモン製剤 レボノルゲストレル(LNG) 1.5mg(ノルレボ 0.75mgを2錠)を性交後72時間以内に服用する

3、作用機序 排卵を抑制したり、排卵を遅延させることによる

4、注意点

〇100%妊娠を防げるわけではないこと

〇性感染症の可能性も忘れないこと

*処方につきましては、当院も子ども達の健康を守る立場から産婦人科と連携を取りながらご相談に応じる所存です。

***************************

Dr.北村が語る現代思春期

緊急避妊薬を巡って

毎日新聞2019年5月13日 全国朝刊

避妊しなかった、避妊に失敗した、レイプされたなどの性交があった際、72時間以内に決められた用量の薬を飲んで妊娠を回避できる方法があります。この薬を緊急避妊薬といいます。黄体ホルモンの一種であるレボノルゲストレル1・5ミリグラムを1回服用することで妊娠率を0・7%に抑えることができます。妊娠が成立した後では効果がないので、緊急避妊薬は人工妊娠中絶薬ではありません。

この緊急避妊薬を巡って、僕の周辺が慌ただしくなっています。一つめは、2011年に承認・発売された緊急避妊薬に今年3月、後発薬が登場したことです。医療機関によって価格に多少のばらつきがあることは否めませんが、従来に比べて格安で入手できるようになりました。二つめは、海外から緊急避妊薬を個人輸入し、フリマアプリで無許可販売していたとして男が逮捕されたこと。三つめは、「薬局で薬剤師が扱うのは困難」などの理由で見送られたままになっている緊急避妊薬のスイッチOTC化(医療用から要指導・一般用への切り替え)について厚生労働相が、「再度の議論は妨げられない」と発言したこと。四つめは、緊急避妊薬が対面なしのオンライン診療によって入手できる見通しとなったことです。原則は、専門性を有する医師が診ることなどが条件ですが、妊娠をなんとしても避けたい女性にとって入手しやすくなることは朗報です。

計画外の妊娠を回避するために、緊急避妊薬が入手しやすくなることはとても大切ですが、スイッチOTC化にせよオンライン診療にせよ、緊急避妊薬の服用はスタートであってゴールではありません。緊急避妊薬の存在を知らなかったでは困りますが、それ以上に大事なのは、日ごろから避妊を男性任せにせず、女性が主体的に取り組める方法を選択しておくことです。

また、緊急避妊薬は排卵を抑制、あるいは遅らせることで避妊を可能にするので、服用後の性交で思いがけず妊娠してしまうことがあります。そのため、僕のクリニックでは緊急避妊薬を求める女性には翌日から経口避妊薬(ピル)を服用してもらうこともあります。このような特徴を理解しないままスイッチOTC化やオンライン診療が進み、新たな問題を抱えることにならないかと危惧しているのは僕だけではないはずです。(日本家族計画協会クリニック所長、北村邦夫)=次回は27日掲載