→ https://youjiokeiko.gakken.jp/idea/ikuji-mini/10731

宮野孝一(みやのこどもクリニック院長)先生が監修の情報です。

医療的ケア含め在宅療養への課題であるが、普遍的に、親が罹患した場合、その子どもをどう家庭生活を継続するかも合わせ重要な問題です。

http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=112

在宅療養児介護者のCOVID-19感染判明時等の支援について

医療的ケア児をはじめとする在宅療養児は、保護者等の介護者による24時間365日絶え間ないケアによって自らの生命を維持しています。

その中で、もしも介護者が、COVID-19感染者もしくは濃厚接触者になった場合、一時的な隔離により、在宅療養児のケアをする人が不在になる可能性があります。そのような状況下では、医療機関受診も困難で、かつ訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護、学校への通学、児童福祉施設(保育園・療育施設等)の利用なども困難になりかねず、結果として在宅療養児に必須の絶え間ないケアが途切れ、在宅療養児にとって危機的事態が生じるリスクがあります。

こうしたリスクを回避するため、介護者・在宅療養児がCOVID-19に感染した際の指針および事前検討事項を以下に示します。

在宅療養児の支援者は、保護者と共に、事前に対応を検討してください。また、医療機関、各種施設においては、必要に応じて都道府県・自治体とも相談の上、施設としての対応方針を事前に検討していただくのが望ましいです。

| 1. | 主介護者がCOVID-19感染と診断された場合に、在宅療養児は濃厚接触者となるが、単独移動の可能性は低いため、原則、隔離管理として2週間以上観察期間とする | |

| 2. | 隔離管理の体制について以下の対応を検討する | |

| ● | 感染した主介護者の状態が入院を要しない場合に、在宅介護継続の可能性について | |

| ・その場合の生活支援(買い物を含む家事など)について | ||

| ● | 主介護者以外の家族等による介護体制の可能性について | |

| ● | 在宅療養への直接的な支援サービス(例えば訪問看護・訪問介護など)を24時間体制で組んで、保護者等の替わりを在宅で行う事について | |

| ・その場合の介護者の防護策(アイシールド、マスク、ガウン、キャップ等の準備含む)について | ||

| ● | 一時的に施設等に収容してレスパイトと同様の介護を行う事について | |

| ● | 一時的に一般病院病床においてレスパイトと同様の介護を行う事について | |

| ● | その他の代替え案について | |

| 3. | 観察期間中に在宅療養児が発症した場合の治療体制について以下の対応を検討する | |

| ● | 主治医病院における入院治療の可能性について | |

| ● | 感染症指定病院における入院治療の可能性について | |

| ● | その他の医療機関における入院治療の可能性について | |

| ● | その他の代替え案について | |

| 4. | その他の検討事項について | |

| ● | 保護者等の介護者が入院を要する状態か否かにより、上記対応の変更について考慮する | |

| ● | 患児が感染のため入院となった場合には、家族に介護者として同室してもらうことを検討する | |

| ● | 欠品の可能性がある介護物品類などの代替案などの検討も行うことが望ましい | |

| ● | ストレス下に置かれた家族や子どもに対するこころのケアにも配慮することが望ましい |

【参考】

・新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(厚生労働省)

・新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(その2)(厚生労働省)

・訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について(厚生労働省)

・感染症対策下における子どもの安心・安全を高めるために(日本臨床心理士会、日本公認心理師協会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)

2020年4月7日

公益社団法人日本小児科学会

小児医療委員会

たいへんわかりやすくご解説下さっています。

必見です。

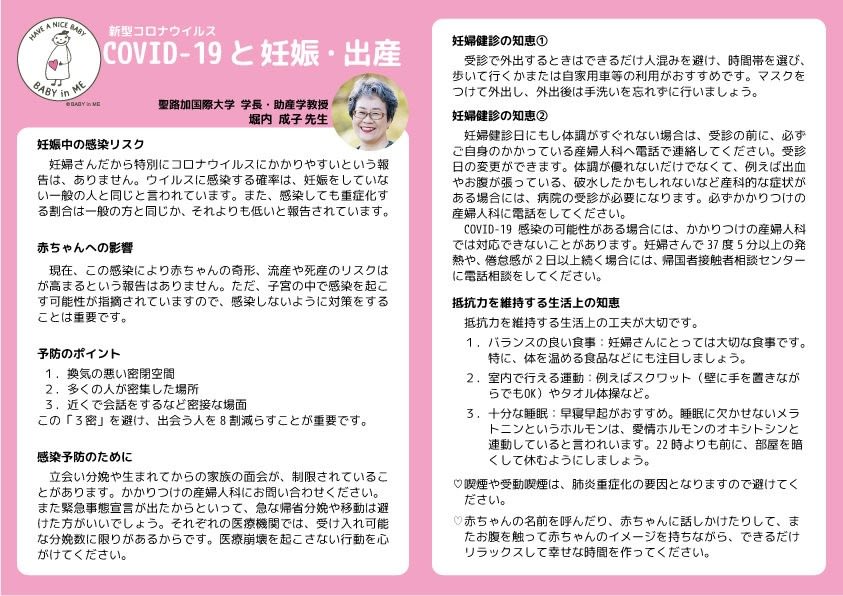

新型コロナウイルスと妊娠・出産 動画解説12分。

*************************

https://www.youtube.com/watch?v=K8kYej7mkGE&feature=youtu.be

新型コロナウイルスの脅威が広がるなか現在妊娠中の皆さんへ向けた「対策や注意点」を聖路加国際大学の堀内成子先生が、分かりやすく解説してくださいました!

※2020年4月10日現在 「万が一感染した場合」や「生活の知恵」、「産後について」にも触れられています。 やさしい語り口は、妊婦さんでなくても癒されます。 妊婦さんのご家族やお友達、周りの皆さんも、是非一度、ご覧ください!

★堀内成子先生 聖路加国際大学大学院 看護学研究科 学部長・研究科長・教授

ICT環境が整備される内容が、2020年度予算でもつけられています。

ICTが、特別支援教育の充実へと役立てられていくところ、しっかりと提案をしていきたいと考えます。

*****西日本新聞******

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/589415/

注:新型コロナウイルス対応のため、2/5の開催は、中止になり、延期されました。

新たに改定される『保健医療福祉計画2020』では、もう一歩踏み込んで様々な対策を取る姿勢が盛り込まれています。

その重大課題の一つが、自殺対策です。

今週水曜日2/5に、中央区自殺対策協議会が開催されます。

その計画で謳う「自殺を現況からその30%以上を減らす」(自殺死亡率を人口10万人当たり11.9人以下にする)ための実効性ある施策の推進に期待を致します。

********中央区HP*******************

https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kokoronokenko/utujisatutaisaku/chuokujisatutaisakukyougikai.html

中央区自殺対策協議会 更新日:2020年1月15日

中央区では、中央区自殺対策協議会を設置し、 中央区の特性に応じた自殺対策の取組の方向性に関すること 自殺の状況把握に関すること 関係機関等の相互の連携に関すること などを検討することにより、区における自殺対策を総合的に推進しています。

令和元年度第2回中央区自殺対策協議会の開催について 令和元年度第2回中央区自殺対策協議会を次のとおり開催いたします。

日時 令和2年2月5日(水曜日) 午後7時00分から午後8時30分まで

場所 中央区保健所2階大会議室

注記:本会議は原則として、傍聴を可能としています。傍聴を希望される方は令和2年2月5日(水曜日)正午までに問い合わせ先までご連絡ください。

委員名簿(平成31年4月1日現在)

https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kokoronokenko/utujisatutaisaku/chuokujisatutaisakukyougikai.files/20190401jisatsutaisaku.pdf

お問い合わせ 中央区保健所健康推進課予防係 住所:明石町12-1 電話:03-3541-5930

子ども達の発達を保護者と保育園・幼稚園・学校と療育と「ゆりのき」そしてかかりつけ医らが、横の連携としての情報交換ができることと、保育園・幼稚園など⇒小学校⇒中学校⇒高校、大学、就職などへ切れ目なく縦の連携をスムーズにしていくための仕組みとして『育ちのサポートカルテ』が、平成30年度(2018年度)から本格運用が開始されました。

希望者全員に発行され、現在、90名ほどになっているとのことです。

1月27日の上野一彦先生のご講演が諸般の事情で中止になり、その時間が、『育ちのサポートカルテ』の説明と質疑応答・意見交換に当てあれました。上野先生のご講演は後日行われるとのことです。

さて、様々なご意見やお問い合わせが、保護者の皆様からなされました。

『育ちのサポートカルテ』は、小児科医師としても、ものすごくよい制度であると期待をしているところです。ぜひとも、ひとりひとりの健やかな発達を、切れ目なく支援をしていくもののひとりとして、有効活用していきたいと考えています。

今後、「育ちのサポートカルテ」を充実させるうえで、重要なこと。

○希望者全員への発行

○発行されたかたがカルテを持って、関係者間で情報共有

○かかりつけ小児科医の周知がまだまだのところがあり、医師会などを通じ周知の広がりが必要

○学校での重要なエピソードなど書き込みを随時入れていける仕組み(関係者間の交換日記的なもの)

など、感じています。

当院受診の際も、ぜひ、「育ちのサポートカルテ」をご持参ください。

成育基本法を、実際の施策に落とし込んでいかねばなりません。

成育基本法 関連通知:https://tokyo-pediatrics.org/wp/wp-content/uploads/2019/12/5904d3d707a030a4cfad55c45e6ada2a.pdf

2019.01.18、聖路加国際病院で開催された『AYA世代のがん患者との協働-AYAサバイバーシップセンターの取り組み-』に、参加して参りました。

AYAとは、Adolescent(思春期)&Young Adult(若年成人)の略で、世界で定義は変わりますがおおむね15歳-39歳を指します。

サバイバーシップとは、がん(体験)を抱えて生きる人自身、支えあう家族、友人、医療関係者、支援団体などの総体を意味します。

聴講を終え、今後、求められる体制整備に向けて考える課題を記載します。

下線は、特に重要と考えるもの。

●本人:

・治療経過のサマリーの保管

●地域:

・がんになられた本人や家族に寄り添い、地域の資源につなげる人(「がん包括支援ケアマネージャー」(どう呼ぶべきかは別に、仮に呼称)、介護制度におけるケアマネージャーのようなかたの養成とそれぞれの地域への配置)

・かかりつけ小児科医や地区担当保健師によるAYA世代のがんの治療支援体制整備、上記「がん包括支援ケアマネージャー」との連携。

・移行期医療における小児科医と内科医の連携

●学校:

・副籍制度の整備(もとの学校にいながら、院内学級に参加)

・がん入院中の病棟と学校のクラスをICTで結んで、病院にいながらの授業出席ができる環境整備

・学校でのがん治療中の子どもの単位取得、出席数認定への柔軟な対応

・がん治療中の子どものスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーによる相談支援

・「がん教育」におけるAYA世代のがんについての知識

・がん治療中の先生への産業医・養護教諭を中心とした相談体制の整備

●企業、職場

・がんの従業員への相談体制整備、就労支援体制の整備

・両立支援コーディネーターとの連携

・がんの病名の個人情報としての企業内での保護

・企業へのがん治療中の従業員の情報(職場での配慮、治療の見通し、本人の思い)が届くこと

●市区町村:

・保健所や地域包括支援センターなどへの、ワンストップのがん相談窓口(この相談窓口ががん拠点病院の相談窓口へつなぐ)の整備

・仕事と治療を両立を支援する「両立支援コーディネーター」配置

・市区町村と都道府県の連携体制強化、都道府県が立てた『がん対策基本計画』実現に向けた市区町村の協力支援

・がん治療により免疫低下した子ども達へのワクチン再接種費用助成制度構築

・妊孕性保護のための治療への助成制度構築

・AYA完治後の定期健診費用助成(特に39歳まで)

・AYA世代のがんの方々の全例把握と各ニーズへの対応

・がん治療中の妊婦の「特定妊婦」としての支援

・企業、学校へのAYA世代のがんについての情報提供、啓蒙

・共済制度支援

など

それぞれの専門家が、その視点からジャーナリストの皆様に、論点をお伝えしていく機会は、貴重であると考えます。広げて行きましょう!小児科医師の取組み例。

下記スライド資料は、こちらから⇒ https://www.jpa-web.org/dcms_media/other/kishakon_191204.pdf

●日本小児科医会 第7回記者懇談会

日時:令和元年12月4日(水)午後6時半~

場所:日本プレスセンター

テーマ:「子どもの感染症、正しく知り、正しくおそれる」~メディアの方々に伝えてもらいたい小児科医のホンネ~

講師:藤岡雅司 業務執行理事

参加者:マスコミなど26名

第7回 日本小児科医会 記者懇談会拝聴記(ホームページ委員会 藤谷 宏子 理事)より抜粋:

*************************

https://www.jpa-web.org/blog/2019/12/10/225

まず、タイトルの寺田寅彦の名言「正しく知り、正しく恐れる」の重要性につきまして、話されました。物理学者で随筆家の冷静な見解は時が経っても変わりないものです。

本題は、●「隠れインフルエンザ」って何? ●予防できる病気、予防できない病気 ●病原体診断の」のおかしさ ●自然って、すばらしい? ●まとめ~メディアの方々へのお願い~の順で話されました。

「隠れインフルエンザ」は最近よく使われていますが、この隠れ○○についての見解を示され、顕性感染と不顕性感染について詳しく説明されました。またインフルエンザワクチン接種の目的は感染予防や発症予防ではなく重症化の予防であり不顕性感染を増やすこと・・・隠れインフルエンザをつくるためであると話されました。

次に、予防できる病気と予防できない病気についてです。今では皆当り前のように使用している「VPD」ですが、ひと昔前まではあまり認知度もなかったようです。学校における予防するべき感染症について、第一種、第二種、第三種、その他の感染症の分類で疾患や症状などについて、詳しく説明され、その中でVPDを提示されました。ワクチンにより死亡数が激減した百日咳やジフテリア、ポリオ、麻疹などの例や細菌性髄膜炎の際立った死亡数の減少、反対に三種混合ワクチン中止で急に増加した百日咳の罹患数、などを取り上げられ具体的に数字を示してワクチンの重要性について力説されました。安全性、副作用などについても例を挙げてわかりやすく説明されました。

そして、「病原体診断」については、現在実施できる迅速検査は9種類の病原体に対してです。最近では保育園に通っている子供たちが発熱したり下痢等を発症すると保育園からすぐに迅速検査をするように言われて受診することもよくありますが、検査をする意味、有用性、必要性、不必要性を小児科医の立場で明快に説明されました。統計学的見地からの迅速検査の有用性の説明は大変興味深かく、多くの保育園や幼稚園などで不要な迅速検査の要望が減少するよう現場でも説明する必要があると感じました。また、出席停止についての見解にも触れられました。

「自然」ってすばらしい?は、自然エネルギー、自然食品、自然母乳保育など「自然」はその言葉の持つ印象から無条件に素晴らしいと思われがちですが、小児医療とは自然淘汰から子供たちの生命や健康を守り、子供たちの未来を保障し、百年の計を見すえてするものであると話されました。

成育基本法の考え方

秋山先生のスライド: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000060829_1.pdf

母子保健の現況スライド: https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000485784.pdf

条文: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab6707&dataType=0&pageNo=1&fbclid=IwAR37mnKmQ9IvO8__ELoQbIw9yka8pVP3r6NKlvM48VAE37INw0YIsecV2nU

内容の理解スライド: https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000484469.pdf

H30(2018).12.14成立に際し、書いたブログ:『成育基本法』成立に、小児科医として、心から感謝申し上げます。実は、「成育医療」は、当院法人名「小坂成育会」の名の由来でもあります。

素晴らしい標語ばかりで、選考に大変悩みました。毎年、たくさんのご応募を、ありがとうございます。心から感謝申し上げます。

2020年もご家族全員の健康な一年を支えていけますように、当院もスタッフ一同、小児医療・病児保育・子育て支援の各事業に励んで参る所存です。

『予防接種泣かずに終えて誇らしげ』、医療現場での子ども達の頑張りに私たちも応えて行きたいと思います。

<2020年 健康標語 入賞作品>

最優秀賞 『予防接種泣かずに終えて誇らしげ』 N.Y様(6歳)

準優秀賞 『ごあいさつ きちんとできたね 金メダル』 T.A様(41歳)

優秀賞 『すいみんをとってげんきになろう 』 O.K様(6歳)

優秀賞 『元気はね 余るくらいが ちょうどいい』 T.F様(40歳)

優秀賞 『えいようとって いつもてあらい うがいします』 K.T様(4歳)

優秀賞 『選手村のある街はみんな元気!』 T.K様(43歳)

優秀賞 『あきらめない 健康 家庭 仕事 人生』 M.T様(6歳)

優秀賞 『ゆめにむけ元気いっぱい月島っ子』 A.K様(8歳)

来年も募集いたします!

たくさんの御応募お待ちしております。

引き続き、入荷日の確定等の動きがありましたら、お知らせをして参ります。

以下、意見書を厚生労働省に提出いたしました。https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/6d74f19224eeaaa1e941861f9ed155e1

第1、協議会の構成委員の数について

協議会の構成を考えた場合に、委員に入るべき専門家がどのように選ぶべきかの観点から考察します。

1、医学面からは、

感染症、産婦人科、児童精神科、新生児科、小児科、アレルギー科、歯科、遺伝、眼科、耳鼻科

2、医療面からは、

薬剤師、看護師、保健師、助産師、栄養士、監察医

3、児童虐待防止の観点からは

児童相談所、子ども家庭支援センター、社会福祉士、弁護士、警察

4、学校現場からは、

保育士、教師、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー

5、障害福祉からは、

障害者団体、事業所、社会福祉協議会

6、大学からは、

社会福祉学部、社会学部、ライフデザイン学部、教育学部、体育学部

7、社会の課題の観点からは、

男女共同参画、がん対策、自殺、子どもの貧困、子どもの事故防止、児童の権利、母乳育児、ひとり親、不登校、ひきこもり、いじめ、

8、制度面からは、

データヘルス専門家

9、行政からは、

厚労省、文科省、基礎自治体、都道府県、

10、国民からは、

PTA、民生・児童委員、里親、

などからの代表のかたを入れて構成すべきと考えます。

上記を単純に足し算すると、50人以上になります。

従って、協議会は、20人は少なすぎると考えます。

委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないとはいえ、子どもを、胎児期、新生児期、乳幼児期、学童・思春期、性成熟期、生殖・妊娠期を総合的に支援するためには、40人~50人は必要ではないでしょうか。

よろしく、ご検討のほど、お願い申し上げます。

第2、協議会の公開について

議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるということですが、協議会の原則公開については、あらかじめ、定めておいてよいのではないでしょうか。

以上

| 受付番号 | 201911130000920307 |

| 提出日時 | 2019年11月13日23時23分 |

| 案件番号 | 495190233 |

| 案件名 | 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)に関する御意見の募集について |

| 所管府省・部局名等 | 厚生労働省子ども家庭局 母子保健課 電話:03-5253-1111(内線4979) |

| 意見・情報受付開始日 | 2019年10月15日 |

| 意見・情報受付締切日 | 2019年11月13日 |