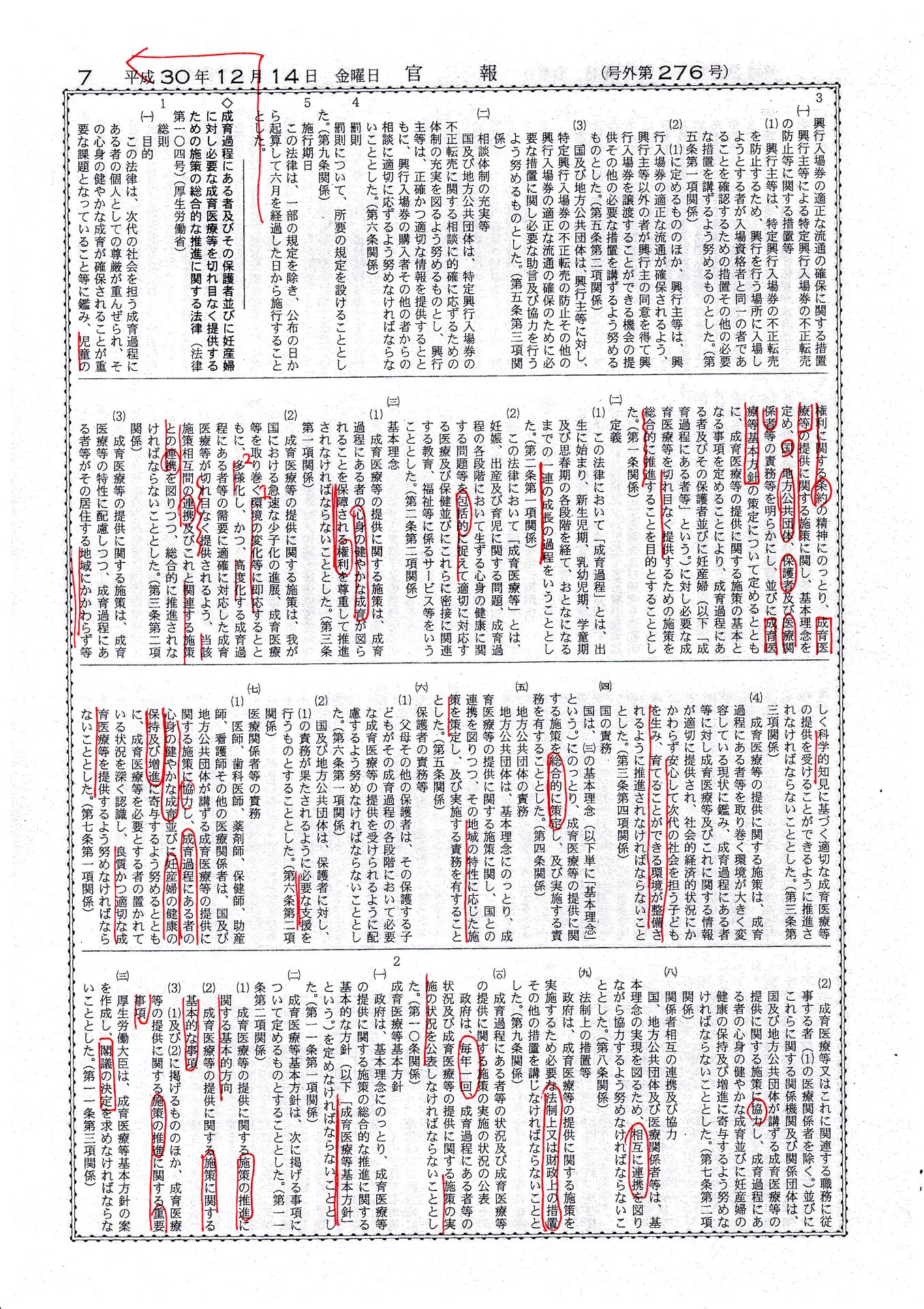

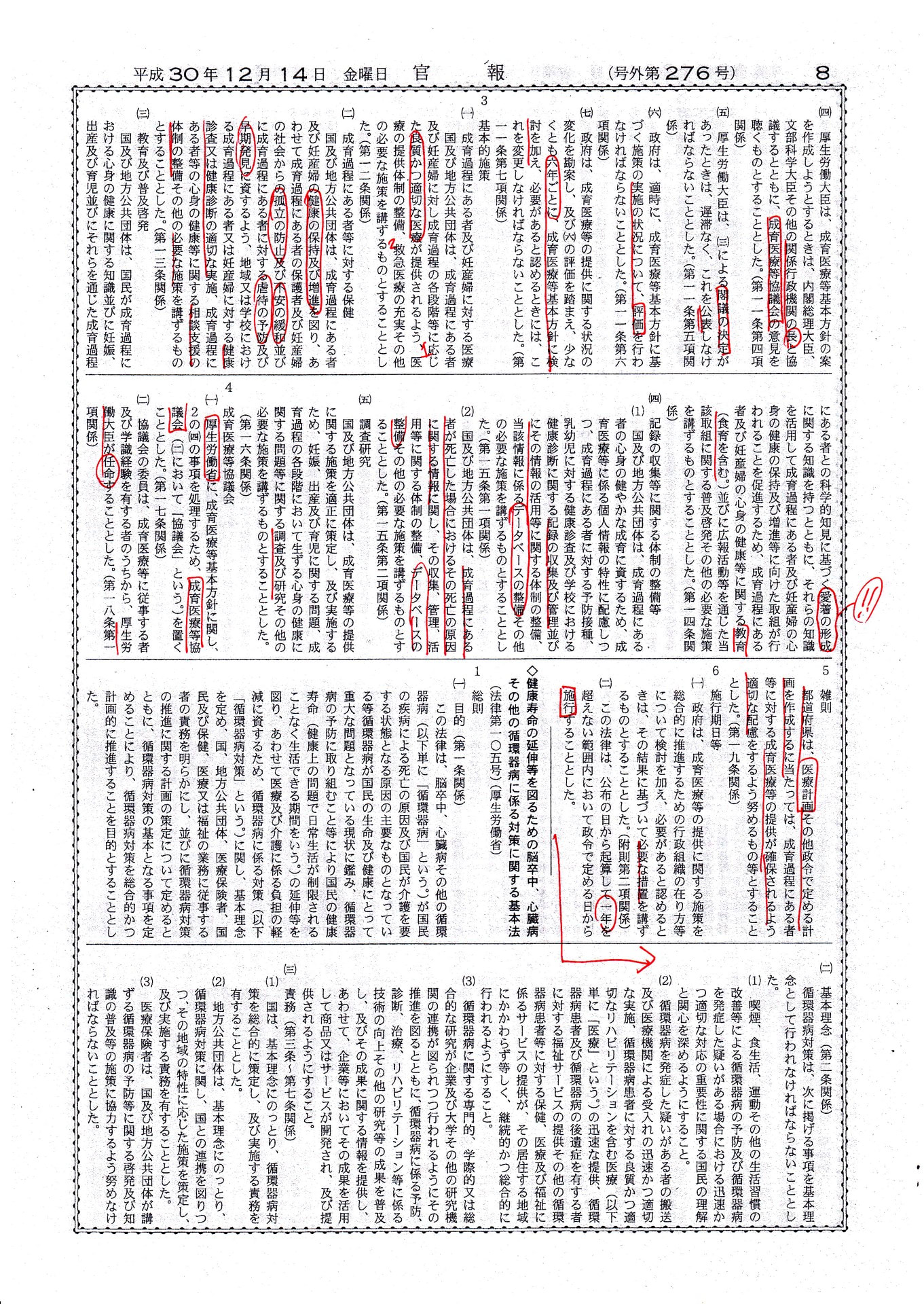

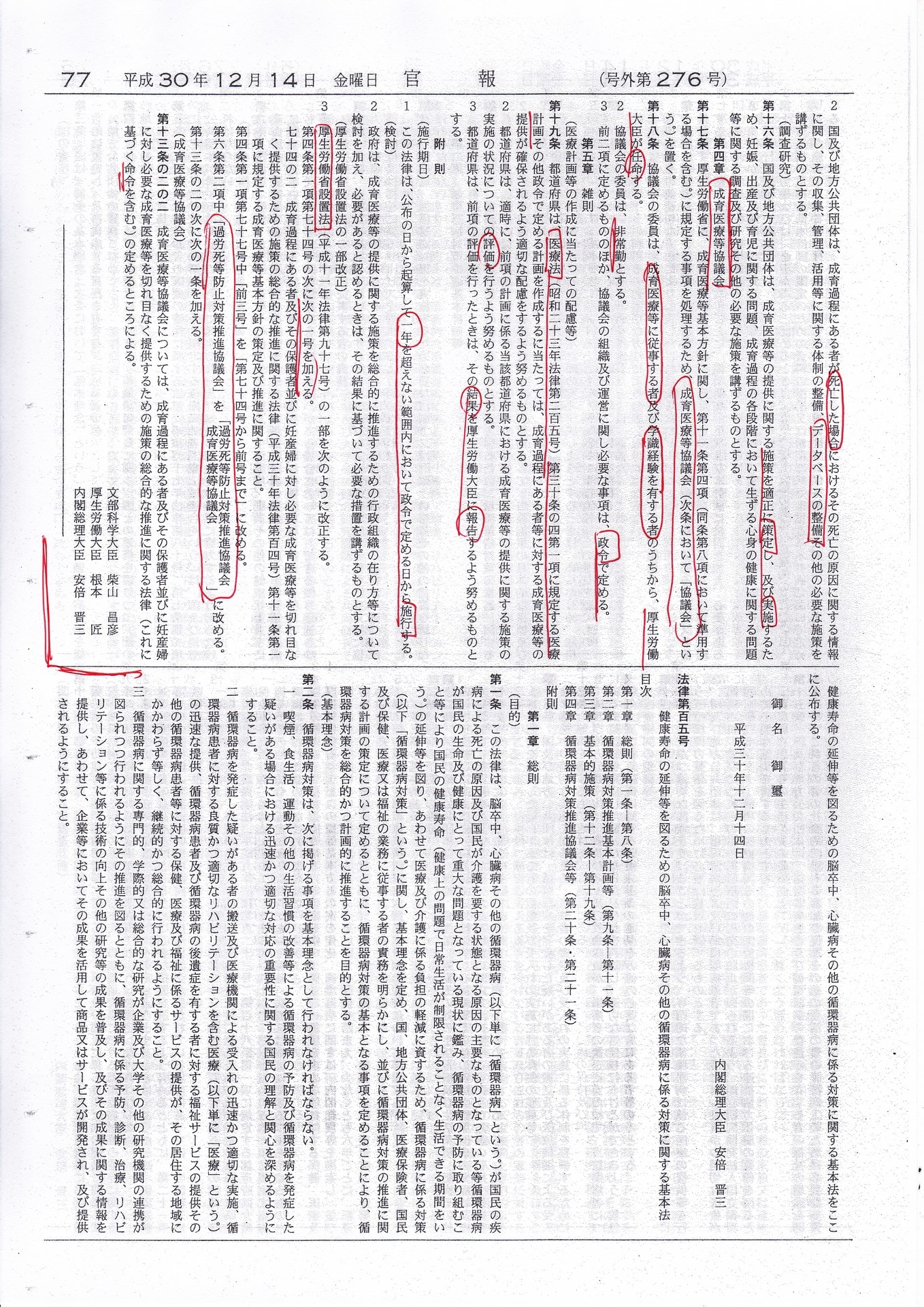

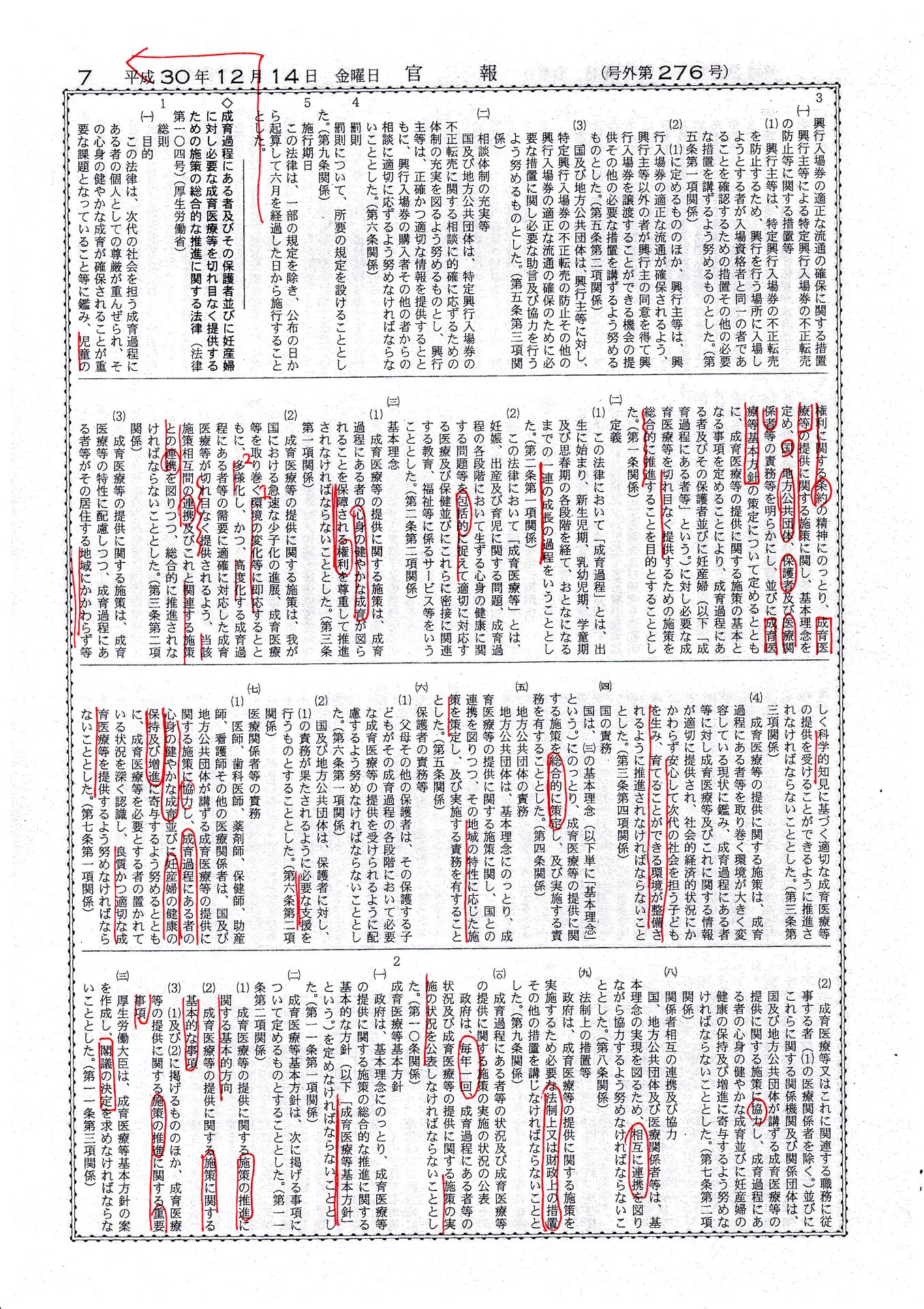

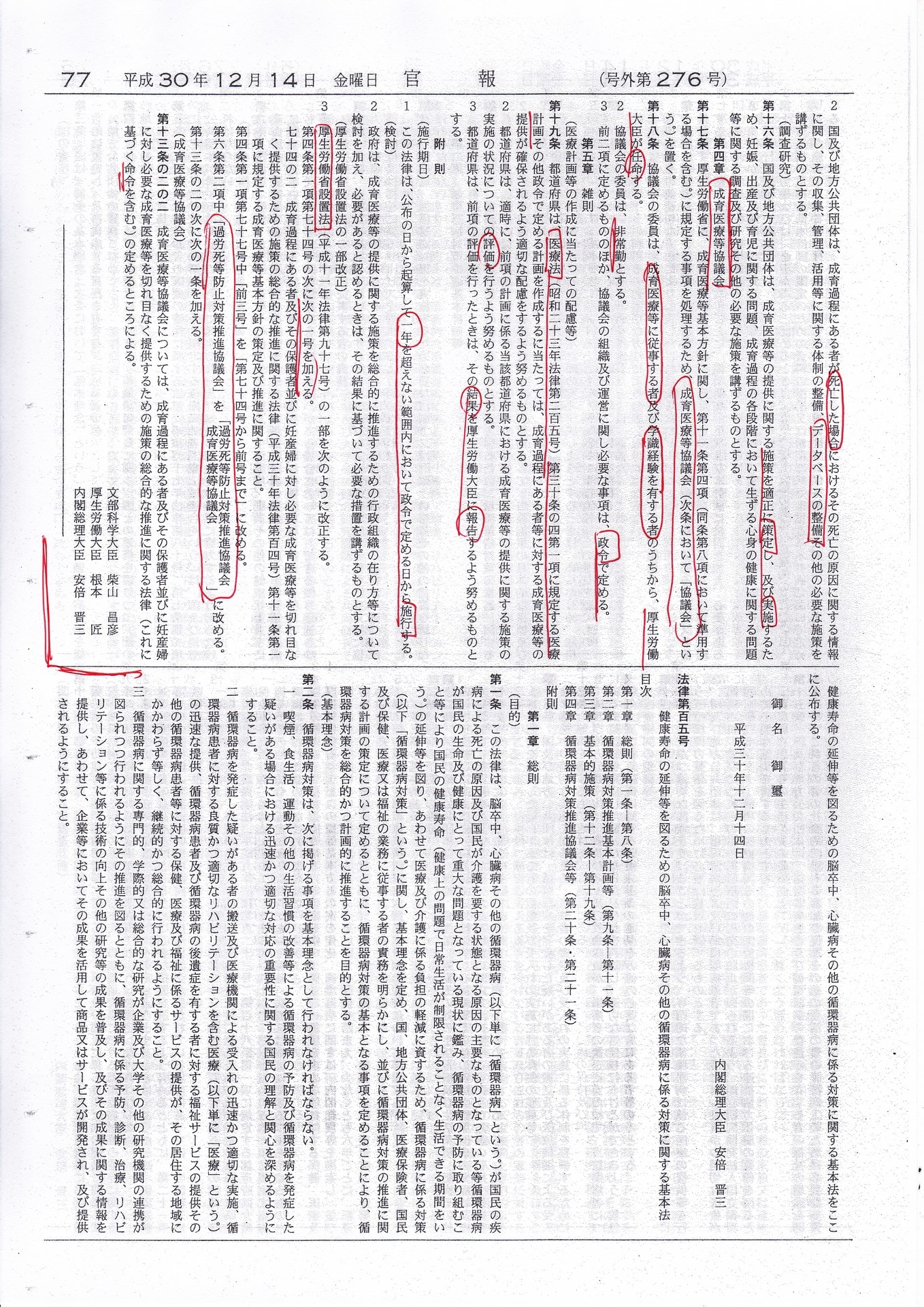

この度の国会で、喜ばしい話として、小児科医として待ちわびた法律が制定され、平成30年12月14日に公布されました。施行は、公布から1年以内。

成育基本法(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律)です。

当院を2001年に開業し、法人化しようと考えたころに丁度、法律にも定義づけられている「成育医療」(法2条2項)の重要性が言われ始めていたいため、法人名を「小坂成育会」としました。

当時はよく、今でもですが、「成育」ではなく、「育成」ではないかと捉えられ「小坂育成会」と誤られたものです。

「成育過程」:出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、大人になるまでの一連の成長過程(法2条1項)

「成育医療」:妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適正に対応する医療(法2条2項)

この法律には、小児科医として、大いに期待すべき施策の芽が織り込まれています。

例えば、順不同であげますが、

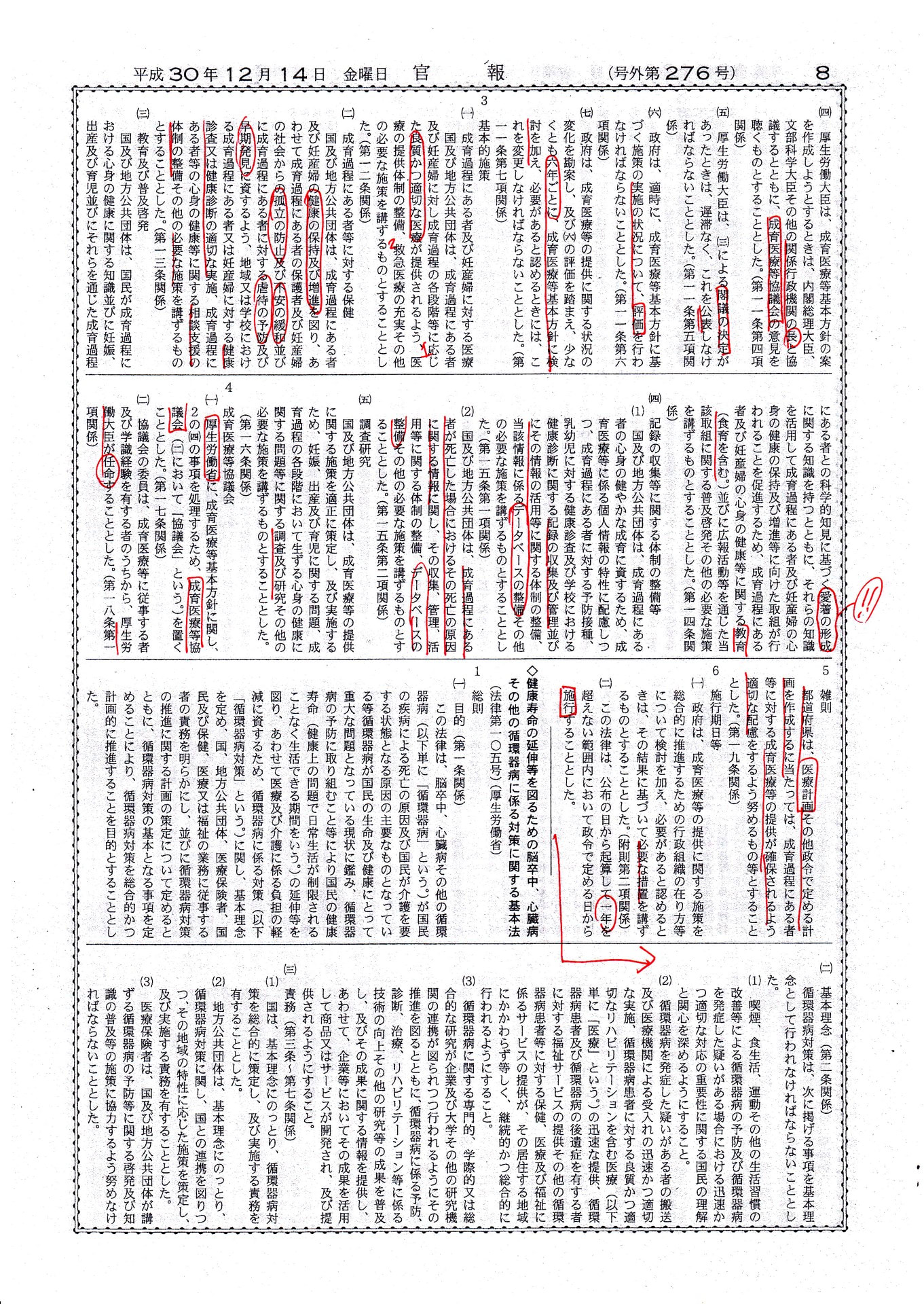

1、 「成育医療等基本方針」を毎年定め、閣議決定の上公表し、評価し、変更する。特に変更は、6年毎。

2、愛着の形成に関する知識の普及

3、妊産婦などの社会からの孤立の防止

4、予防接種、乳幼児健診、学校健康診断のデータの個人情報の取扱いに配慮した上でのデータベース化

5、乳幼児などの死亡の原因に関し、情報の収集、管理、活用などする体制の整備、データベース化

6、食育等の教育の推進

7、児童虐待の予防及び早期発見

8、厚生労働省と文部科学省の連携

9、成育医療等協議会の設置

10、医療体制の整備、救急医療体制の整備

11、成育医療の成果を医療計画(医療法第30条の4第1項)に反映

12、「過労死等防止対策推進協議会 成育医療等協議会」設置

などなど、これらができることこそ、理想の小児医療であると考えます。

この法律を、現場の医療でも活用するとともに、中央区の施策においても有効活用して参る所存です。

法案成立に当たって、ご努力された国会議員、関係者の皆様、心から感謝申し上げます。

*****成育基本法 全文、官報H30.12.14 号外第276号より*******

****法のあらまし*****