正装姿の新田長次郎

「松山市立味生小学校 校長室に展示、許可得て撮影。」

新田長次郎は、安政4年5月29日 伊予国温泉郡山西村(現在 松山市山西町)の農家、新田喜惣次の次男として出生した。生家は農家であったが代々新田姓を名乗り、南北朝時代足利尊氏に敗れ各地に分散した新田氏の流れを汲んでいた。長次郎5歳の時、父喜惣次が急死新田家は苦境にたたされた。ある日「おいりんかー」と売り声をあげて魚の行商をする少年を見た 母ウタは、長次郎にお前も行商に行って家計を助けておくれと言い付けた。明治5年長次郎15歳の時であった。なお、魚の行商をしていた少年は仙波太郎で、安政2年4月生まれの長次郎とは2歳年上であった。仙波家は、温泉郡久米村福音寺の庄屋の家柄であったが維新前後の混乱と、父親を亡くして没落、家の再興という重荷を背負はなければならなくなり人の数倍の働きを自分に課していた。

さて、長次郎は、母の言いつけに従い家計を助けるため城下に行商に行くことにした。明治4年廃藩置県が行われた時であった。松山の城下徒行町の秋山邸に行商に行ってみると、長次郎と同い年くらいの少年が縁側で熱心に本を読んでいた。長次郎が声をかけた「何の本を読んどるんぞなもし」私は、山西村の新田長次郎という者じゃけんど。すると「わしは、秋山信三郎じゃ、読んでおる本はな、福沢諭吉という人が書いた「学問のすすめ」なんじゃ、ええことが書かれておるぞな。本をお貸しするが新田さんも読んでみんかなもし・・と勧めた。これが新田長次郎と秋山信三郎の出会いであった。「学問のすすめ」は初編から17編までとして発行されていた。二人は、学問のすすめを通して意気投合し、何時しか「長さん」「信さん」と呼ぶ仲になっていた。「学問のすすめ」を読んで二人が痛感したのは、「人の差は生まれつきにあるのではなく、学問をどれだけしたか、しなかったかによるものであると悟り、教育こそが国の礎となる事を学び取った。そして、二人は「独立自尊」を座右の銘として人間形成を確立するには、信三郎は学校に行き教師の道を、長次郎は会社を興し成功したらその財をもって青少年の学業の施設(学校)を創るという大きな志を抱いたのであった。

「大分県中津市の福沢諭吉記念館に展示してある学問のすすめで許可を得て撮影。」

ある日、信三郎は長次郎に対し「長さん、わしは学校の教師になろうと思い大阪師範学校に入学しようと計画している事を打ち明けた。そうかな、それでは私も大阪に行き起業し成功したら学校を建設するよう頑張るよと二人は大きな志を語り合った。

この時、長次郎16歳、信三郎14歳であった。信三郎は16歳で教師を志して大阪師範学校入学を目指し大阪に、この時名前を信三郎から好古に改名した。長次郎も親友の信三郎と共に大阪行きを母に願うが、母は20歳まではだめだと許しがもらえず行商をして家計を助けた。長次郎は、母ウタとの約束の満20歳となる5月29日の前日知人を頼って大阪に旅立った。信さんよりも大阪行きが遅くなったが、志は変わらず大きな目標は、起業を目指し、一生懸命に努力し成功したら学校をつくることであった。大阪には三津浜出身で、新田家とは親の代から懇意にしていた林家を尋ね就職の世話になった。明治10年11月、設立したばかりの「藤田組製革所」の職工として入社した。ここで一生懸命努力し皮革の扱いの技術を身に着け超一流の職人となった。

明治17年12月、西成郡難波村久保吉(現、浪速区久保吉)に自宅兼工場の会社を立ち上げた。この時好古は、大阪師範学校卒業後、名古屋師範学校附属小学校の教師をしていたが、同校の教務官(教頭)和久正辰と、名古屋鎮台の武官・山本忠彰、共に伊予松山出身で、この二人の強い勧めにより軍人となり階級は、陸軍騎兵大尉であった。(明治10年4月陸軍士官学校入学、専攻科目は、後の内閣総理大臣となる寺内正毅の勧めで騎兵科を専攻した。)

長次郎は、明治21年に日本で初めてとなる動力伝動用革ベルトを製作し、その後、世界有数のベルトメーカーとなった新田帯革製造所(現 ニッタ株式会社)を創業「東洋一のベルト王」と呼ばれるまでになり、その後学校建設に尽力をした。

明治37年2月8日、日露戦争が勃発。好古は千葉県習志野で騎兵第一旅団長の任に付き階級は陸軍騎兵少将であった。ロシア帝国は南下政策を企てており既に旅順港に帝国ロシア海軍太平洋第一艦隊(通称・旅順艦隊)がいた。日本は欧米列強によって制圧され、植民地化されることを避けんがためと、他国に支配されることに対する不安と恐怖があった。長次郎も何か役に立ちたいと思い、自宅を開放し、大阪港から出航する部隊の将校用宿舎として提供した。旭川第7師団栃内大隊長一行が20日間滞在した。秋山騎兵旅団は奉天の戦いで大活躍し明治37年9月5日、日露講和条約に調印戦いは終わった。長次郎は、革の鞣(なめ)しに不可欠なタンニンを多く含む槲(かしわ)が欲しく、林野が広がる北海道に進出したかった。その便宜を図ってくれたのが旭川第7師団栃内師団長であった。

明治政府は、強くて豊かな国造りに努め、手始めに富岡に製糸場を建設した。富岡には広大な土地と、製糸に欠かせない豊かな用水が有り、養蚕が盛んであった。製品は高品質に重点を置き海外で高く評価された。そして日本各地に工場が設置され、製糸機械も国産化された。機械を動かすには、絶対欠かせない動力伝導革ベルトが必要で、新田革ベルトは生産が間に合わぬ程多忙となり、海外製品よりも耐久性があり、安価で大変好評であった。そして国産の豊田自動織機が開発され、益々ベルトの需要が増え新田帯革製造所は大きく栄えた。

「最盛期の新田帯革製造所(現 ニッタ株式会社)」

明治44年、大阪難波警察署長・天野時三郎から長次郎に依頼があった。夜間に学習が出来る学校設立であった。長次郎は快く了承し開校に向けて取り掛かった。この地区は、生活が苦しい家庭が多く子ども達は、昼間家計を助けるため仕事をして学校に行くことが困難な子供達が大勢いた。開校には、学校運営の一切の経費を負担したうえ、生徒の学用品、衣服、履物まで支給して教育に尽くした。翌年昼間も学習が出来る、二部授業制に拡張した。信三郎と読み交わした「福沢諭吉の学問のすすめ」に共感しての事であった。学校は、私立有隣小学校と命名され大正11年3月大阪市に移管されるまで長次郎が全ての費用を負担した。大阪市は一個人に負担を掛けてはいけないと考えての事だった。現在は、大阪市立栄小学校となり存続している。

「長次郎が開校した私立有隣小学校で、現在は大阪市立栄小学校となっている、平成29年5月10日私が撮影。」

所在地:大阪市浪速区浪浪速東一丁目1番61号

その後、大正13年四国で始めてとなる私立松山高等商業学校創設を目途に松山で設立準備をしていたがどうしても設立資金が調達できず困っていた。井上要と加藤恒忠は、大阪の新田長次郎を尋ね資金援助を願い出た。この意に賛同した長次郎は、開校設立資金全額を負担した。また郷里の味生尋常小学校校舎増築に際しても多額の寄附を行い故郷の青少年教育に多大なる尽力をした。

同年3月、北豫中学校長・加藤彰廉が新設される松山高等商業学校(現・松山大学)初代校長として就任することになり、北豫中学では理事会を開催し、後任の校長に何方にお願いするかが議論された。井上代表理事は、後任の校長には、秋山好古陸軍大将しかないと考えていた。理事会では、予備役とはいえ陸軍大将を田舎の中学校長にお願いするのは大変失礼な事であるからと就任依頼をしないことで一致していた。しかし井上要代表理事は他の理事の反対を押し切って、東京四谷に居た秋山好古を訪ねて次のように要請したのである。

「いま、北豫中学校の校長の適任者がいないので困っております。暫しの間、名前だけで結構ですので出して頂き、将軍が松山にお帰りになった時、学校に来て生徒達と遊んで頂くだけで結構です。どうかお名をお貸し下さい。」・・と願い出た。好古はこの事は事前に察知していた。そして長次郎に密かに相談をしていた。長さんは、次のように進言した。「信さんの初心の志は、教育者になることだったから北豫中学校校長就任は、お受けしないとだめでしょう。松山の青少年教育の振興に尽力して下さい。」と言った。

好古は、幼年期に母・貞からの教えとして「信よ、大きくなったら、世のため・人のため・そして故郷のために尽くせる人になるようにと」躾育てられたことが頭をよぎり校長就任は決めていた。この時好古は、66歳で前年65歳の時、元帥に推薦されるもこれを辞退している。大元帥(大正天皇)は驚かれた。大正天皇は、好古に特旨として官位従二位を与えた。元帥を辞退したのは好古が初めてのことで何故辞退したのか不明である。

好古は、東京に来た、井上要に「外に人がいなければ校長の名前は出してもよい。何でも奉公するよ」・・と言って承諾した。応答は10分で好古校長就任の金的を撃ち落とし使命を果たした井上は、鼻高々と松山に帰りこれを報告した。好古は、井上理事に「大正13年2月20日頃松山に帰るからと伝えた。」

新年度に入る前に、好古は、親友の新田長次郎と連れだって期を違えず北豫中学校に登校したのであった。時まさに、大正13年3月の事であった。

松山に帰られた時に学校に来て頂き、生徒と触れ合ってくださるだけでいいのが、なんと大正13年3月から昭和5年3月31日までの6年間、それも無遅刻無欠勤(公務で主張以外)で登校し校長を努めた。

担任の教師が休むと休講自由時間となるが、秋山校長は、自ら教壇に立ち授業を進め、休講にしなかった。

明教館で基礎教育を身に付け、大阪師範学校で・陸軍士官学校で・陸軍大学校で学び、そして久松定謨が仏蘭西のサンシール士官学校に留学するにあたり軍事補導役として渡仏、好古も仏蘭西で勉学した。このように各種学校で知識を身に着けていたからそれを駆使して授業が出来た。(校長が教壇に立ち授業をする・・前代未聞であった。)東京の新聞に次の事が報じられた。「元帥を辞退し、錦をステテ故郷田舎の中学校長となった秋山大将」・・と報道され暫く話題となった。

校長時代夏休みには、必ず新田長次郎が経営する北海道の牧場を訪ね馬の飼育指導を行った。また大正7年、北海道幕別町にベニヤ合板製造会社を設立した時も好古は北海道に視察に行き、親友の新田長次郎と親交を深めた。

「就任した当時の北豫中学校卒業證書・秋山兄弟生誕地所蔵・宮崎氏から寄贈」

「大正13年4月に開校新設された当時の松山高等商業学校・現 松山大学」

松山高等商業学校は、大正13年4月開校したが校舎の建設が間に合わず暫くの間秋山好古が校長をしていた北豫中学校の教室を借りて授業をした。

高等商業学校開設については、香川県高松市からも希望があったが、文部省は四国に一校のみと規定されていたので松山に許可が下った。

「松山高等商業学校開校式に 新田長次郎・元内閣総理大臣 清浦奎吾・秋山好古達が参列した。

(左から:秋山好古・清浦奎吾・新田長次郎・秋山兄弟生誕地所蔵)

「味生尋常小学校校舎増築落成式に参列、左三人目から、新田長次郎・清浦奎吾・秋山好古・味生小学校誌より」

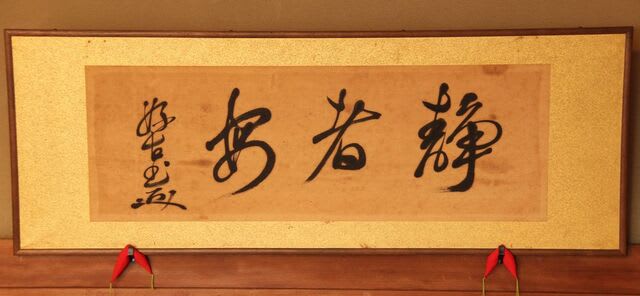

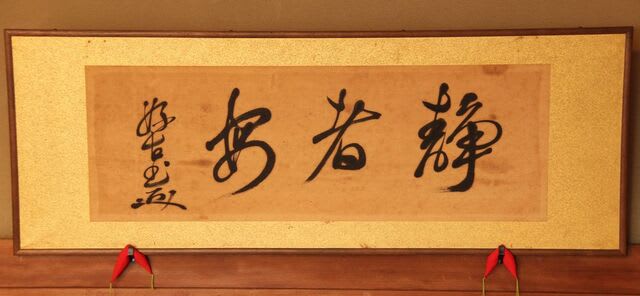

味生小学校体育館舞台右側には、元内閣総理大臣 清浦奎吾の扁額が、左側には新田長次郎揮毫の扁額が掲げられている。

「味生小学校体育館に掲げられている元内閣総理大臣 清浦奎吾揮毫の扁額」

「味生小学校体育館に掲げられている新田長次郎揮毫の扁額で共に校長先生の許可を得て撮影」

「昭和5年5月11日、好古は長次郎宅(温山荘)を訪れこれが二人の最後となる。・秋山兄弟生誕地所蔵」

二人の友情は、昭和5年迄続いた。そして別れは、同年3月好古が北予中学校長を辞任し東京に帰る時、大阪の新田長次郎宅(温山荘)を訪れ一晩主屋座敷に布団を並べ、横になり過ぎし日々の事を何度も繰り返し話し合った。朝になり好古は写真を撮ろうと言い出した。長次郎は庭に椅子を置き、二人並んで記念写真を撮った。好古は背広姿、長次郎は紋付き袴姿で、これが二人の永遠の別れとなった。好古は、東京に帰り同年11月4日陸軍病院で亡くなった。享年72歳。

長次郎は、あの時信さんは別れの挨拶に来てくれたのだったのか、もっと話をしたかったと号泣されたそうだ。

長次郎は、昭和11年7月17日没、享年80歳。新田帯革製造所・新田ベニヤ合板製造所として創業し、日本一の会社を創り上げた実業家で教育には大変理解のあった人であった。

「秋山兄弟生誕地・私が撮影」

17年1月18日に完成した秋山兄弟生誕地、この日NHK総合テレビ朝の大型ニュース番組「おはよう日本」で、現地から全国にライブでその様子が放送された。

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」が平成21年から放映と報道され、これに伴い秋山兄弟生誕地整備事業が始まった。その経費は、全国の秋山好古・眞之の支援者からの醵金で行われ「ニッタ株式会社」から多額の寄附があった。現在のニッタ株式会社が存続しているのは秋山好古さんのお陰で深い思いがありますと、5年前開催された「秋山好古生誕祭」に参列された、現・新田社長は、挨拶の中にお礼の言葉があった。

なお、NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」は地上波で令和6年9月8日(毎週日曜日)午後11時から再放送されている。

偉人伝のもう一つの話題に、関東大震災のことがある。大正12年9月1日に発生、明治以降の日本の地震としては最大規模の被害となった。復興には多くの建築資材が必要であったが不足していた。長次郎は革ベルトに使った接着剤を応用して合板を造った。これが現在のベニア板である。この合板が東京大震災の復興に大変役に立ち首都東京の震災復興を早めたのである。長次郎は、ベニア合板も日本で始めて開発製造したのであった。

今もこのベニヤ合板は、株式会社ニッタが高級車の木目ダッシュボード用等に少量生産しているそうだ。

最後に「琴の浦温山荘園」について言及しておく。

「和歌山県海南市にある琴の浦温山荘園」

画像は、平成24年3月13日、私が撮影。

「日本一の個人庭園:琴の浦温山荘園」

琴の浦温山荘園は、新田長次郎が我が人生を振り返り、想いを込めて別宅庭園として造ったがもう一つの目的は、長次郎の故郷、旧伊予松山藩藩主久松定謨伯爵が来阪の際の迎賓館として建造された。また久松伯爵の他、伏見宮文秀女王や、皇族らがしばしば来訪し、随行した桂太郎、清浦奎吾、東郷平八郎、秋山好古らが訪れ、その時揮毫した扁額が、温山荘・主屋に掲げられている。庭園に建つ建屋の設計は、娘婿である建築家・木子七郎で、庭園の設計は、武者小路千家、家元名代の木津宗泉の指導である。大正元年10月に着手し昭和4年の完成で長きの年月を掛けて造り上げた名園である。

面積は59,400平方メートル、(1万4千坪)日本全国で17位、個人庭園としては日本最大で、国指定名勝・建造物も国指定登録有形文化財に登録されている。名称は、新田長次郎の雅号である温山より「琴の浦温山荘園」と帝国海軍元帥・東郷平八郎が命名した。

長次郎没後、翁の遺志に基づき本園の施設の一切と、維持資金を提供して財団法人琴ノ浦温山荘園を設立し長く風致の保存をはかるとともに氏の遺徳を後代に伝えることにした。その管理にあたっては平成22年文化庁より、庭園は国指定の名勝に、建造物は重要文化財に指定され平成23年7月、県より公益財団法人として認定された。

所在地は:〒642-0001 和歌山県海南市船尾370番地

「琴ノ浦温山荘園 主屋座敷で、画像右側が秋山好古揮毫の扁額・左側が東郷平八郎揮毫の扁額である。」

昭和5年5月11日、北豫中学校長を辞任し東京に帰る時、無二の親友である新田長次郎宅(温山荘)を訪れ、一晩主屋座敷に布団を並べ、横になり過ぎし日々の事を何度も繰り返し話し合った永遠の別れとなった場所である。

「琴ノ浦温山荘園主屋に掲示されている秋山好古揮毫の扁額」

「琴ノ浦温山荘園主屋に掲示されている東郷平八郎揮毫の扁額」

(平成24年3月13日、琴ノ浦温山荘園の許可を得て私が撮影。)