今回の旅のハイライトは、莫高窟の見学です。

莫高窟は、敦煌市の東南25kmに位置する鳴沙山の東の断崖に南北に1600mに渡って、600あまりの洞窟が掘られており、五胡十六国から元の1000年間の時代に渡る壁画や仏像が残されています。

世界遺産にも登録されており、「砂漠の大画廊」と呼ばれるのにふさわしい、シルクロードに花開いた仏教美術の殿堂になっています。

敦煌到着の夜、ホテルで、翌日に案内してくれる敦煌学芸員から敦煌美術の講義を受けました。1時間半ほどの講義は興味深いものでしたが、夜行列車で到着した日の夜で、しかも夕食にビールを飲んだばかりとあって、眠気に耐えるのも大変でした。

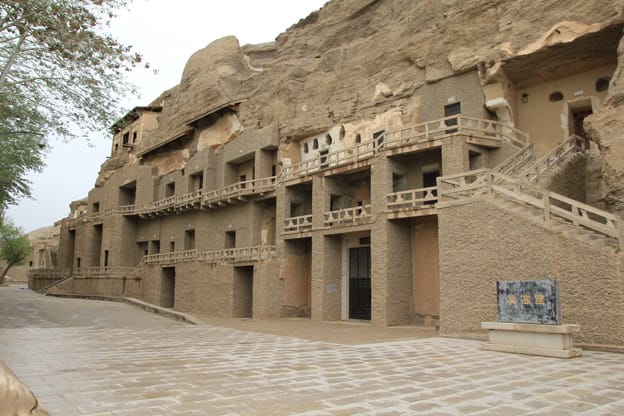

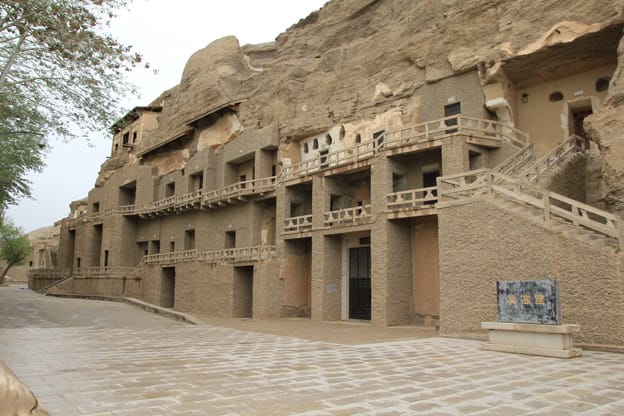

莫高窟の駐車場に到着すると、北側の石窟の眺めが広がっていましたが、開放されているのは、南側の石窟になります。

楽しみにしていた莫高窟見学ですが、雨が降るという思わぬ事態になりました。雨が降ると、莫高窟は壁画の保護のために、閉鎖になるといいます。市内では小雨が降り出したものの、問い合わせると莫高窟では雨は降っていないというので、やってきました。ところが、傘をさす必要のある雨が降り出し始めました。

幸い、入場可能ということで、入り口に進みました。

入り口近くにある王導師の墓。

1900年、莫高窟の第16窟の中にいた道士・王円籙は、壁の中に四畳半ほどの空間(耳洞)があることを発見し、その中に封じられていた大量の経典・写本・文献を発見しました。王円籙はこのことを地方官に報告しましたが、適当に処理しておけと言うだけで見向きもされませんでした。

この噂を聞きつけてやってきたイギリスの探検隊のスタイン、フランスのペリオ、日本の大谷隊、ロシアのオルデンブルク探検隊に、王円籙は、僅かな代償で、これらの文献を売り飛ばしてしまいました。これらの敦煌文献は、今は消えてしまった言語や宗教に関する知識が含まれていることから、敦煌学という新しい学問分野まで生まれることになりました。

王導師は、発見者という栄誉と、外国に売り渡したという汚名をともに持つことになりました。

莫高窟と書かれた門をくぐって進みます。

石窟の掘られた鳴砂山の崖も近付いてきます。

北側の入り口に到着。

石窟の入り口は、新しく補修されて、鍵付きのドアが設けられています。

この柵の内側は撮影禁止ということで、一眼レフは、荷物置き場に預けさせられます。

予定では、午前中に一般窟を見学し、一旦敦煌市内に戻って昼食をとり、午後に特別窟を見学するというものでした。

午前の見学中は、小雨が断続的に降り続くという状態でした。午前の見学を終えたところで、解説員がいうには、この様子だと午後の特別窟は閉鎖になるだろうとのことです。ここまで来て、莫高窟を代表する壁画や仏像を見られないのでは困る。ということで、昼食は後回しにして、そのまま特別窟の見学を続けました。

一般窟も素晴らしかったですが、特別靴は、さらに素晴らしいものでした。見学をして移動する間にも、先に見てきた窟は閉鎖になっていきました。

外で待っていた地元ガイドの話では、我々が入った後で、切符の販売が停止になったそうです。

莫高窟では、雨が降ると、閉鎖になって見学できないことになることに注意が必要です。実際にガイドが案内したツアーでも、見学できなかったことがあるそうです。

この翌日も雨が続き、莫高窟の閉鎖が解ける見通しはたたなくなっていました。

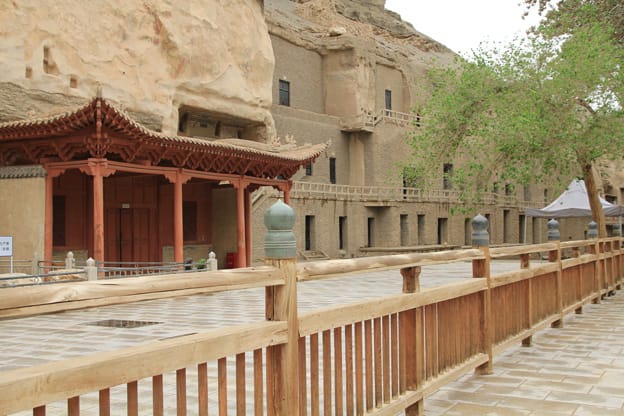

無事に見学を終えて、莫高窟のシンボルになっている九層楼の前に向かいました。

外壁に描かれている壁画も残されていますが、これらは清の時代に描かれた新しいもののようです。

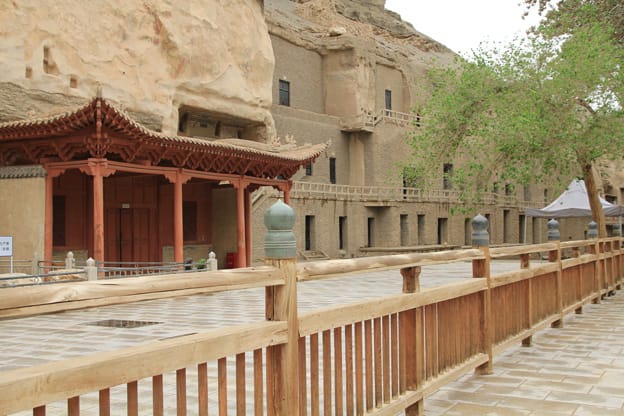

午前中からの見学で行き来した回廊の脇を通過していきます。

莫高窟のシンボル九層楼。

43mの高さを持ち、中に高さ34.5mの北大仏を納めている大仏殿です。

一般に北大仏と呼ばれる弥勒大仏は、現在でも信仰の対象になっており、礼拝のためにひざまずく台も置かれています。

九層楼の中にある96窟の入り口です。絵が飾られていますが、これらは清代のもののようです。

広範囲にわたって、幾つもの窟が並んでいます。

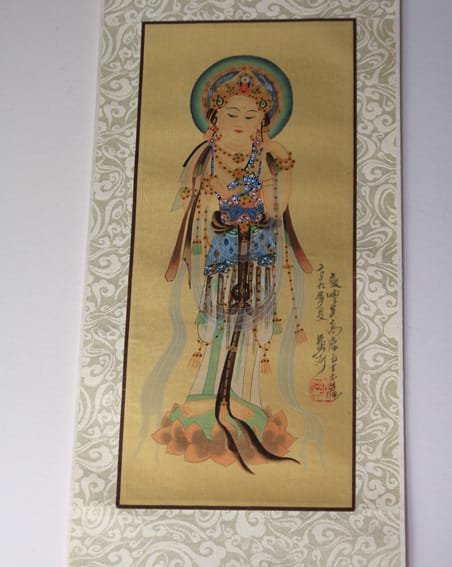

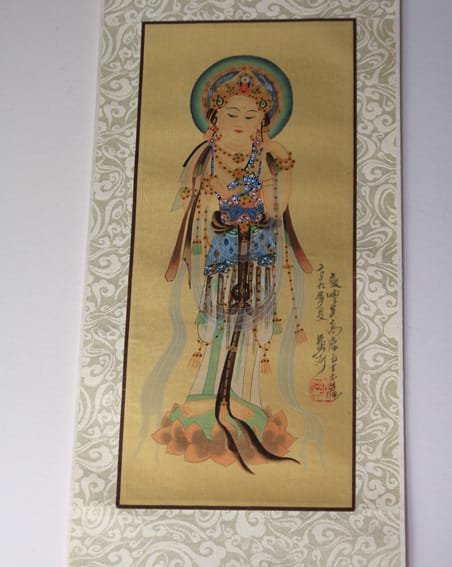

最後に売店に案内されて、そこでは莫高窟の図録と、この模写絵を買いました。

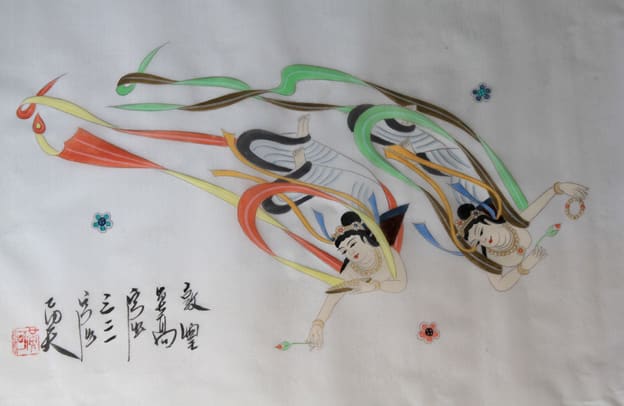

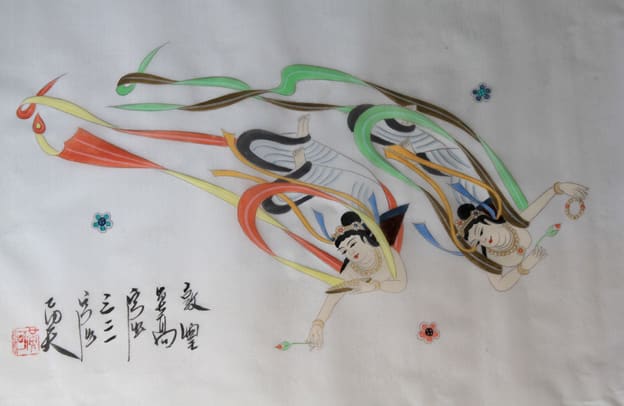

値段交渉の結果、少しまけさせて、この飛天の絵も付けてもらって買うことになりました。

絹に書いた模写絵ということなので、払った値段が高いのか安いのか判りません。

莫高窟で撮影した写真は限られており、その魅力を十分に伝えることはできません。次回は、図録をもとに見たものを追っていきましょう。

莫高窟は、敦煌市の東南25kmに位置する鳴沙山の東の断崖に南北に1600mに渡って、600あまりの洞窟が掘られており、五胡十六国から元の1000年間の時代に渡る壁画や仏像が残されています。

世界遺産にも登録されており、「砂漠の大画廊」と呼ばれるのにふさわしい、シルクロードに花開いた仏教美術の殿堂になっています。

敦煌到着の夜、ホテルで、翌日に案内してくれる敦煌学芸員から敦煌美術の講義を受けました。1時間半ほどの講義は興味深いものでしたが、夜行列車で到着した日の夜で、しかも夕食にビールを飲んだばかりとあって、眠気に耐えるのも大変でした。

莫高窟の駐車場に到着すると、北側の石窟の眺めが広がっていましたが、開放されているのは、南側の石窟になります。

楽しみにしていた莫高窟見学ですが、雨が降るという思わぬ事態になりました。雨が降ると、莫高窟は壁画の保護のために、閉鎖になるといいます。市内では小雨が降り出したものの、問い合わせると莫高窟では雨は降っていないというので、やってきました。ところが、傘をさす必要のある雨が降り出し始めました。

幸い、入場可能ということで、入り口に進みました。

入り口近くにある王導師の墓。

1900年、莫高窟の第16窟の中にいた道士・王円籙は、壁の中に四畳半ほどの空間(耳洞)があることを発見し、その中に封じられていた大量の経典・写本・文献を発見しました。王円籙はこのことを地方官に報告しましたが、適当に処理しておけと言うだけで見向きもされませんでした。

この噂を聞きつけてやってきたイギリスの探検隊のスタイン、フランスのペリオ、日本の大谷隊、ロシアのオルデンブルク探検隊に、王円籙は、僅かな代償で、これらの文献を売り飛ばしてしまいました。これらの敦煌文献は、今は消えてしまった言語や宗教に関する知識が含まれていることから、敦煌学という新しい学問分野まで生まれることになりました。

王導師は、発見者という栄誉と、外国に売り渡したという汚名をともに持つことになりました。

莫高窟と書かれた門をくぐって進みます。

石窟の掘られた鳴砂山の崖も近付いてきます。

北側の入り口に到着。

石窟の入り口は、新しく補修されて、鍵付きのドアが設けられています。

この柵の内側は撮影禁止ということで、一眼レフは、荷物置き場に預けさせられます。

予定では、午前中に一般窟を見学し、一旦敦煌市内に戻って昼食をとり、午後に特別窟を見学するというものでした。

午前の見学中は、小雨が断続的に降り続くという状態でした。午前の見学を終えたところで、解説員がいうには、この様子だと午後の特別窟は閉鎖になるだろうとのことです。ここまで来て、莫高窟を代表する壁画や仏像を見られないのでは困る。ということで、昼食は後回しにして、そのまま特別窟の見学を続けました。

一般窟も素晴らしかったですが、特別靴は、さらに素晴らしいものでした。見学をして移動する間にも、先に見てきた窟は閉鎖になっていきました。

外で待っていた地元ガイドの話では、我々が入った後で、切符の販売が停止になったそうです。

莫高窟では、雨が降ると、閉鎖になって見学できないことになることに注意が必要です。実際にガイドが案内したツアーでも、見学できなかったことがあるそうです。

この翌日も雨が続き、莫高窟の閉鎖が解ける見通しはたたなくなっていました。

無事に見学を終えて、莫高窟のシンボルになっている九層楼の前に向かいました。

外壁に描かれている壁画も残されていますが、これらは清の時代に描かれた新しいもののようです。

午前中からの見学で行き来した回廊の脇を通過していきます。

莫高窟のシンボル九層楼。

43mの高さを持ち、中に高さ34.5mの北大仏を納めている大仏殿です。

一般に北大仏と呼ばれる弥勒大仏は、現在でも信仰の対象になっており、礼拝のためにひざまずく台も置かれています。

九層楼の中にある96窟の入り口です。絵が飾られていますが、これらは清代のもののようです。

広範囲にわたって、幾つもの窟が並んでいます。

最後に売店に案内されて、そこでは莫高窟の図録と、この模写絵を買いました。

値段交渉の結果、少しまけさせて、この飛天の絵も付けてもらって買うことになりました。

絹に書いた模写絵ということなので、払った値段が高いのか安いのか判りません。

莫高窟で撮影した写真は限られており、その魅力を十分に伝えることはできません。次回は、図録をもとに見たものを追っていきましょう。