【今日の 晴耕雨作】

こうも雨ふりが続くとやんなっちゃうぞ。ワシんちは1982年つまり38年前に家の前の2級河川が氾濫し、とんでもない状況に陥った。

その後どんなに強い雨でも大丈夫だったが、近年の降雨のあり様ではとても枕を高くしては寝られない。

線状降水帯とかいう、一昔前なら研究が進んでいない(超高速なコンピュータも未開発だったため)ので「集中豪雨」という言葉でひとくくりにしていった豪雨もすごく詳細に解明・分析できるようになってきた。そこへもってきて地球温暖化ってやつ?それが輪をかけるようになった。

そこでワシは考えた「そうだ、京都行かずに、雨量計を作ろう」

◆

本来はロボット雨量計を作るべきだが、どんなに考えてもワシの技術じゃできない。鹿威し(ししおどし)のように小さな容器に雨水が溜まると傾いて雨を捨て再び雨を受ける、その回数で時間当たりの雨量を正確に測る。らしいのだが・・・・・・まあ出来っこないな。 そこで

かなり原始的な、小学生の夏休みの宿題(一人一研究)にも耐えられるようなものを作る。

◆

降雨量とは雨の量のことで、時間当たり、地面と言わず、屋根と言わず、広場と言わず、、葉っぱと言わず、そこいらに積もったとしてその高さを測るのである。

円筒形の入れ物に雨をためてその深さ(高さ)を測ってメートル法で表示する。たったこれだけだ。簡単で確実なのだ。

先ずは円筒形の容器を探すのだが、ワシの子供頃と違いこんなもんどこでも手に入る。

ペットボトルと言うものがあるではないか。文明に感謝。

と、思ったらどっこい、なかなか良いものがない。ワシの希望する容器は円筒形で凹凸がない物である。

ところがたいがいのペットボトルには凸凹がうんとこ付いている。凸凹のおかげで丈夫になり、丈夫になったおかげで薄くでき、薄くできるおかげで安いボトルが出来、運搬にも軽くて済むというわけだ。

側面が凸凹じゃあ雨量の測りようがない。

◆

でも大丈夫、炭酸の入った飲料の容器は中から膨れようとする力が働くので、側面を凸凹にしないでもパンパンになって丈夫になる。

これならば、ただの円筒形で充分だ。

買ってきた

2リットル入りと500CC入りの2本

2リットルの容器の上部を水平に切る

精確にマーキングをして、カッターナイフで切る。

漏斗(じょうご)として利用する。

次に、ちいさな方のボトルに重りを入れて(今回はパチンコ玉)(釣り用の鉛が良いと思う、重いし)

なるべく重くする。風で倒れないように。

工作用のセッコウ(たまたま在庫)を水で溶いて500CCペットボトルに入れる。

なるべくボトル側面に石膏が当たらないように静かに注入する。そのために

ロートにパイプを延長して(ここが工夫した点です)

石膏が固まるまで1日ほど置いておく。

この間に

目盛を作る

◆計算◆

大きいほうの(2リットルボトルの切った方)の直径を測ると直径91.4mmあった。

小さいほうの(500cc石膏をそこに入れたほう)直径は65.1mmある。

大きいほうを雨の受け皿とするのでこれの面積は

A=(91.4/2)2=2088.49

小さいほう(500cc)の面積は

A=(65.1/2)2=1059.50

ここで、おことわり。双方に本来はπ(3.141592という数字)を掛けるのだが両方にかけるのだから初めから省略した。

ぼーっとしてると分からなくなるぞ(5歳のチコより)

面積の割合を計算すると

2088.49/1059.50=1.97

つまり、雨を受ける方と雨をためる方の広さの比は1対1.97と言うことだ・

◆

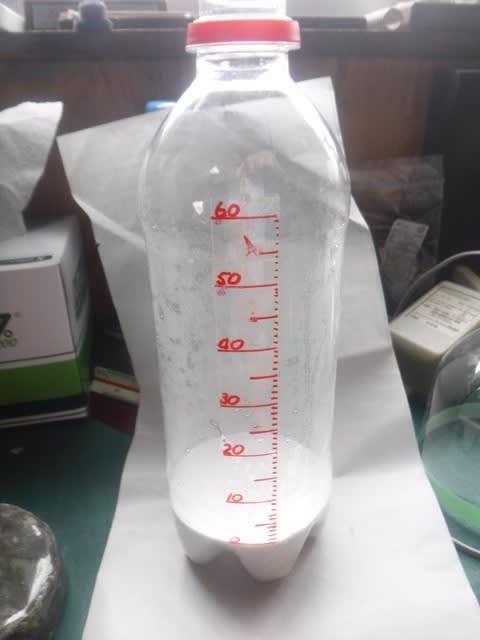

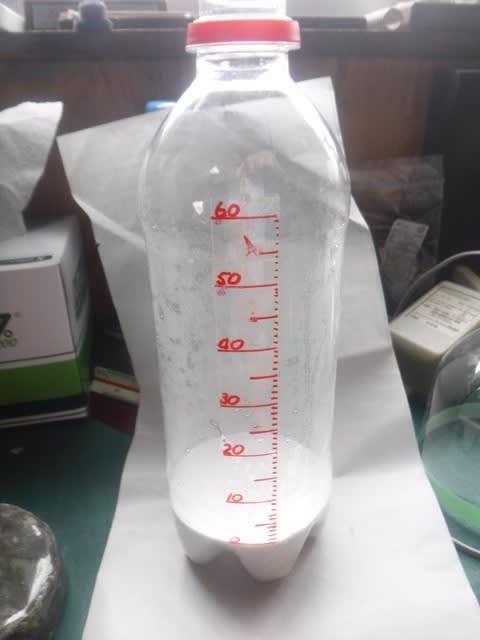

スケールをセロテープに書き込むぞ

19.70mmを10mmとする目盛を書いた。約120mmが60mmの降雨になるということだ。

ここまでワシの考えはあっているかなあ。

目盛のセロテープを500ccペットボトルに底を0として貼る。

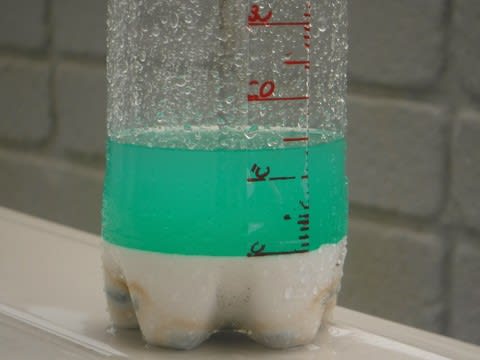

何かに似ているなあと思った

あ、そうだ哺乳瓶だ。底の石膏が白いからなおさら。

ペットボトルの蓋を2個合わせて接着しておいた。

それに穴を開ける。

広いほうのペットボトル、漏斗になっている。

と、目盛りのボトルとをくっつける。キャップでひねると付くようになってる。

はい、出来ました。

とりあえず撮影のためにベランダのエアコン室外機の上に置いた。

簡単だから夏休みの宿題にどうぞマネしてください。

石膏が完全に乾燥する(水分が抜ける)までは相当の期間が必要です。

お日様にじゅうぶん当てること。

【コメントへの返事】

ケブラーヘルメットって重いのかあ、知らなんだ。

むぎわら鍔付きヘルメットはそう、美観的に良くないぞ。

【今日の ペットボトルと言えば】

そうそう、ペットボトルの新品(未使用品)は・・・・・ド高いぞ。

以前、一緒にナビしてるスミコさんが「(科学館は衛生上の観点から)いかに殺菌した状態でも一度使った(飲んだ)ペットボトルの使用は不可だそうなの。新品を購入しようとしたら、高くて買えなかったわ」と言ってた。

そこで今調べたら、小ロットの場合は中身が入っている方が安いという結論に達した。

ここで楽天のページに飛びます。確認してな。