【今日の 古いもの 再び】

出てきた出てきた、レコードだ。

物置の奥から出てきました。昔母の在所で「もう捨てる」といったものをワシが貰ってきたのだ。

きったない木の箱に突っ込んであったので、もう全面的に埃まるけ。

風呂場で洗って干したところ。全部で35枚、どういった材質かわからないがとにかく重い!全部で7.5Kgもあった。

直径25cmもあるのに片面1曲だけ。この写真のレコードを良く見ると分るが文字が右から書いてある。

タイトル「なすまやしかや話世」左読みではもちろん読めないが

右からでも意味不明。歌っているのは市丸と言う昔の芸者。

B面は「「なば出の水・病いたひ逢」と書いてある。「水の出ばな」ってなに?

ではもう一枚

これは「夜月根利大」歌っているのは「夫義端田」しかもレーベルには本人の写真つき。「歌行流」であるぞ。

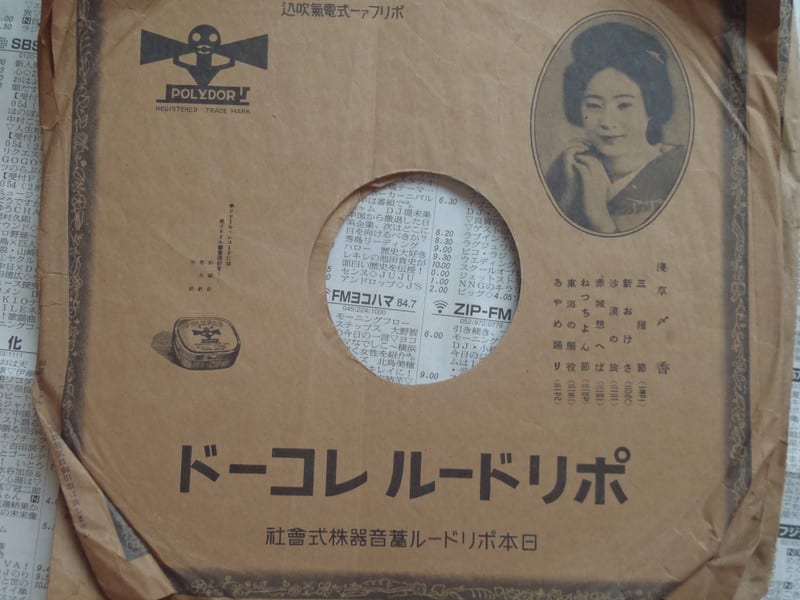

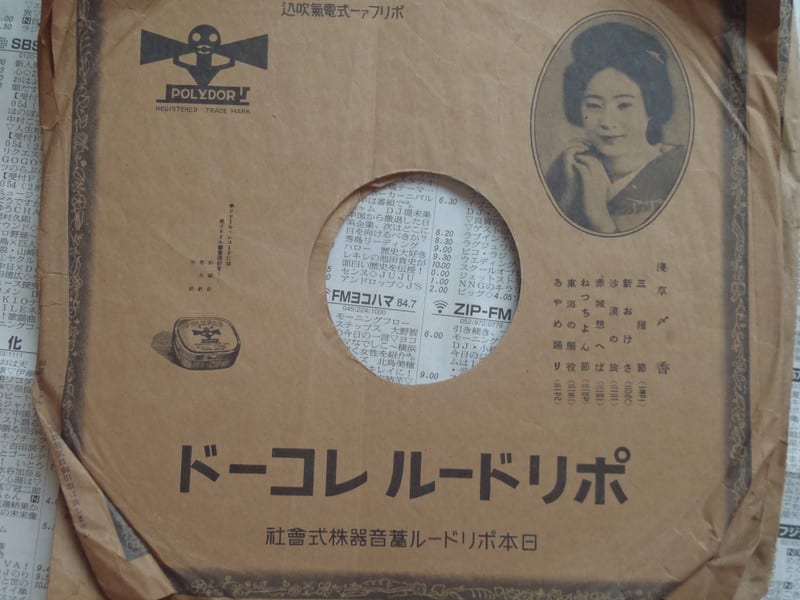

紙のレコードジャケットも面白いぞ。

このジャケットは「社会式株器音畜ルードリポ本日」のもので浅草の芸者「〆香」(しめか)の歌だ。

「込吹氣電式ーァフリポ」と誇らしく書いてある。

今は無い(こんなレコード会社知らんかった)「社会式株器音畜本日大」「ドーコレートッニ」だそうだ。

その他「ドーコレ クチーョシ」と「アビムロコ」もあり面白い。

これらはみんな明日川越し市の博物館へ持っていくつもりだ。はたして貰ってくれるものか。

あー、最新のPCで文を右から書くのは疲れます。

マイクロソフトさん「よいしほてっ作をドーワき書右」

青空球児好児の往年の漫才

「よきすがたなあ」「よもくぼ」「れそいかとんほ」を思い出しちゃうぜ。

ホントに疲れました。

「いましお」

出てきた出てきた、レコードだ。

物置の奥から出てきました。昔母の在所で「もう捨てる」といったものをワシが貰ってきたのだ。

きったない木の箱に突っ込んであったので、もう全面的に埃まるけ。

風呂場で洗って干したところ。全部で35枚、どういった材質かわからないがとにかく重い!全部で7.5Kgもあった。

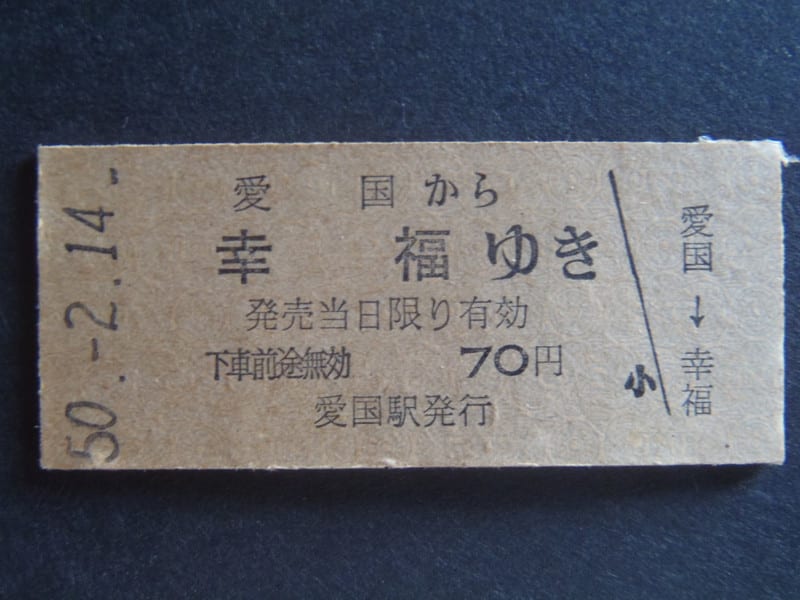

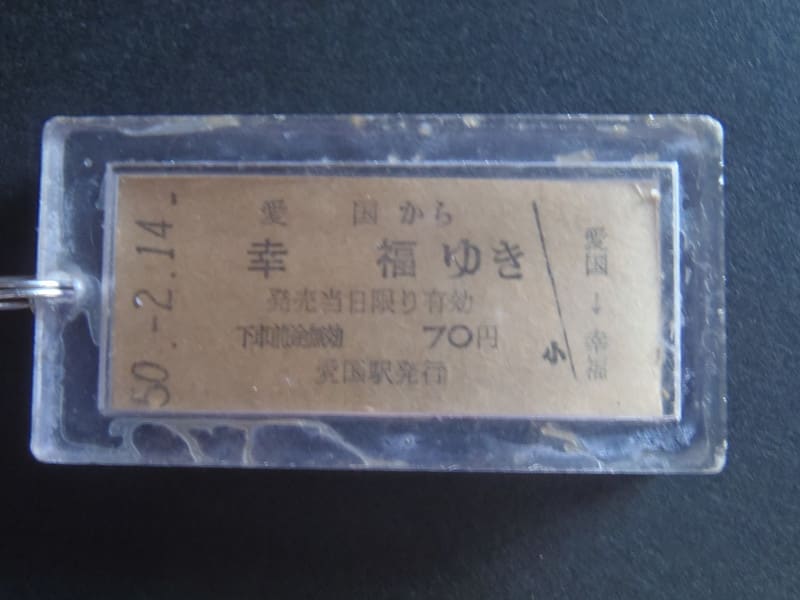

直径25cmもあるのに片面1曲だけ。この写真のレコードを良く見ると分るが文字が右から書いてある。

タイトル「なすまやしかや話世」左読みではもちろん読めないが

右からでも意味不明。歌っているのは市丸と言う昔の芸者。

B面は「「なば出の水・病いたひ逢」と書いてある。「水の出ばな」ってなに?

ではもう一枚

これは「夜月根利大」歌っているのは「夫義端田」しかもレーベルには本人の写真つき。「歌行流」であるぞ。

紙のレコードジャケットも面白いぞ。

このジャケットは「社会式株器音畜ルードリポ本日」のもので浅草の芸者「〆香」(しめか)の歌だ。

「込吹氣電式ーァフリポ」と誇らしく書いてある。

今は無い(こんなレコード会社知らんかった)「社会式株器音畜本日大」「ドーコレートッニ」だそうだ。

その他「ドーコレ クチーョシ」と「アビムロコ」もあり面白い。

これらはみんな明日川越し市の博物館へ持っていくつもりだ。はたして貰ってくれるものか。

あー、最新のPCで文を右から書くのは疲れます。

マイクロソフトさん「よいしほてっ作をドーワき書右」

青空球児好児の往年の漫才

「よきすがたなあ」「よもくぼ」「れそいかとんほ」を思い出しちゃうぜ。

ホントに疲れました。

「いましお」