40数年前、小学生の頃、所属するバレエ団でソ連公演に行った同級生の女子から現地の子供と交換したというバッジをお土産にもらった。70年代半ば、アメリカとソ連が二大国として競い合っていた時代である。アメリカの文化はテレビドラマや漫画でお馴染みだったが、共産国のソ連の情報はほとんどなくて、もらったバッジの見慣れぬ文字を眺めて密かな憧れを抱いたものである。父親の本棚に若い頃かじったらしい露和辞典があったが、そもそもキリル文字の読み方がわからないので役に立たなかった。

「共産主義とは資本や財産をみんなで共有する平等な社会体制」という百科事典の説明を信じたわけではなかったが、ここではない別の世界に憧れる空想癖のあるガキには十分憧れに値する体制であった。しかし音楽に関しては、クラシックや民族音楽以外はほとんど情報がなくて、謎のベールに包まれていた。80年代になって中国のパンクバンドと噂されるドラゴンズというバンドを聴いて面白いと思ったものの、その魅力は権力体制への反抗心だった(のちに香港のバンドだと判明した)。共産国のレコード会社はすべて国営だから、国が認める音楽しか発売されないこともその時知った。だから政府の弾圧に負けずアンダーグラウンドで活動を続けるチェコスロバキアのThe Plastic People Of The UniversのLP『Egon Bondy's Happy Hearts Club Banned』を聴いたときは本当に興奮した。

The Plastic People Of The Universe - Run Run Run (1971)

⇒反骨精神で40年~The Plastic People Of The Universe

1989年のベルリンの壁崩壊、1991年のソ連崩壊により、旧共産圏の情報が次々公開され、さらにインターネットの普及により文化の伝播に於いては国境が障害ではなくなりつつある現在、殊更に旧共産主義国を特別視する必要はないかもしれないが、例えば度々話題になる肋骨レコードなど、国家統制された社会の歪みが生んだ特殊事情が明らかになることもある。さらに現存する共産主義国が、中国、北朝鮮、ベトナム、ラオス、キューバの5か国しかないことを考えれば、過去の遺物化しつつある共産圏という言葉には、EXPO70(大阪万博)に似た近未来のノスタルジアを感じないだろうか。

Covid-19緊急事態宣言真っただ中に休業せずに営業していたハードオフのジャンクレコード・コーナーで共産圏のレコードたちに出会った。ソ連のレコードが多いのは、ロシアかぶれの愛好家か、それとも日本へ嫁いだロシア人女性の土産物か。いづれにせよ遥か彼方の旧共産圏からはるばる日本へ流れついた挙句の果てに、ペットボトルのお茶より安い税込110円で売られるという数奇な運命を辿った塩化ビニール盤には、他のレコとは異なる哀愁を感じてしまうのは筆者だけではないだろう。

●Mart Saar / Koorilaulud 1 『マート・サール / 合唱団の歌1』

Мелодия – С10-15791-4(2枚組) / 1981

マート・サール(1882年9月28日/15日説もあり生、1963年10月28日没)はエストニアの作曲家・オルガン奏者。民謡の収集でも知られる。エストニアの伝承音楽に影響を受けた合唱曲で知られる。本作は「女性合唱団のための34の民謡」「混合合唱団のための11曲」を収録した2枚組LP。素朴で静謐な合唱の調べは、最小限の要素で音の成り立ちを描いており、後年のエストニアを代表する作曲家アルヴォ・ペルトの樹木のようなミニマリズムの元祖といえる。大地に根付いた前衛主義の温床であった。

Noore veljo, veeritäge by Mart Saar, Tartu Students' Choir, IBSCC Free Competition

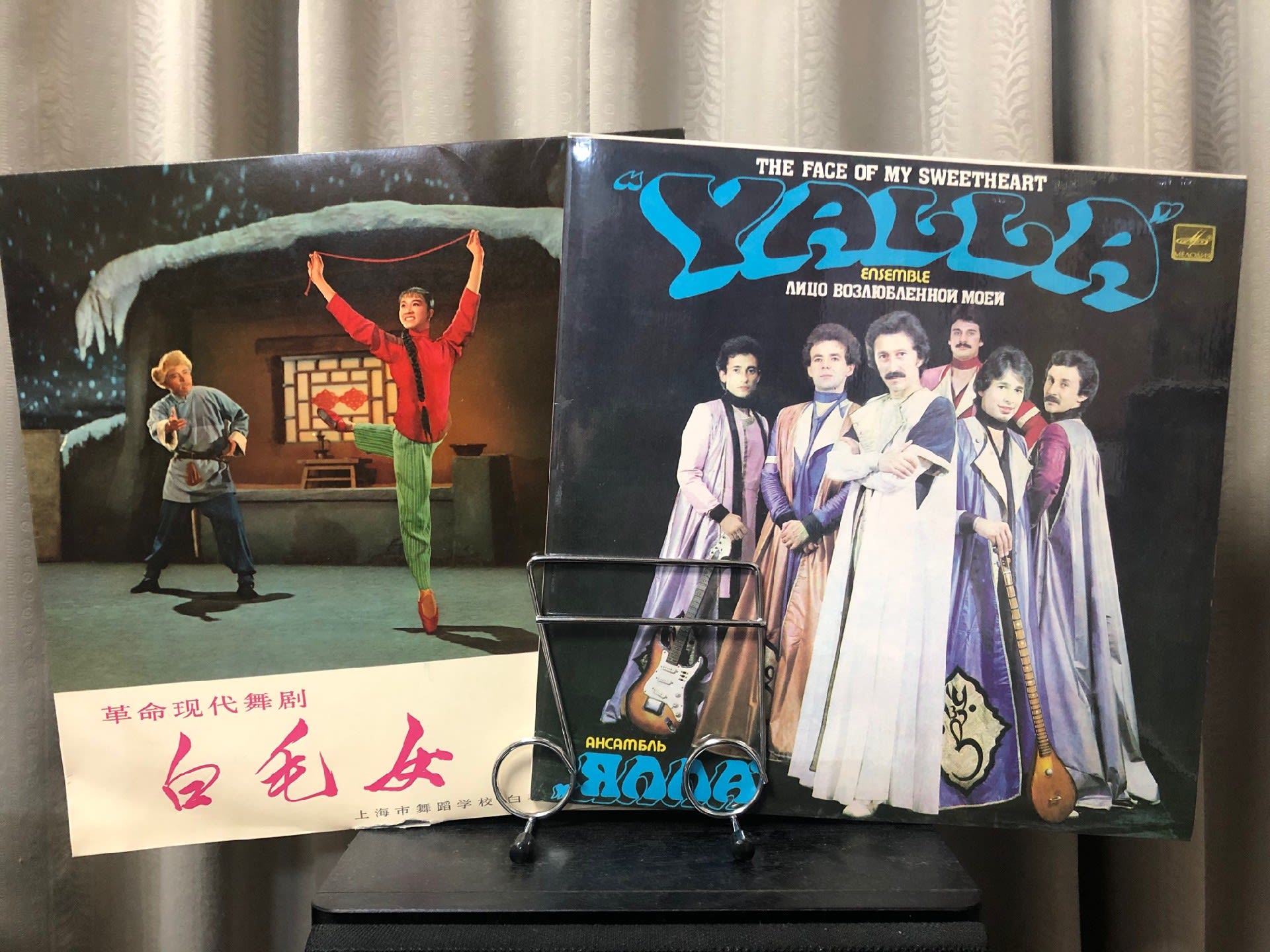

●Ялла – Лицо Возлюбленной Моей 『ヤラ・アンサンブル / 恋人の顔』

USSR : Мелодия – С60 20135—36 000 / 1983

口ひげに出来損ないのパンチパーマが数名、妖しい衣装に妖しい民族楽器。ソ連のマヒナスターズかと思ったら、音はキーボードやシンセを多用したプログレポップス。70年代初頭から91年頃まで活動していたロックバンド「ヤラ」の2ndアルバム。70年代は女性ヴォーカルを含み民族色のあるポップソングを得意としていたが、80年代は男性ヴォーカル西欧歌謡ロック化、国民的ヒットも放つ人気バンドになった。収録曲:カシダ・スプリング教区/ルバイ/ガゼル/最後の詩/君ほど美しい人はいない/比べ物にならない/愁いを晴らしてくれるのは誰?

ВИА "Ялла" - "Учкудук" (1982)

●Лазги – Вокально-Хореографический Ансамбль / Лазги 『ラッジ - ヴォーカル&振付アンサンブル / ラッジ』

USSR / Мелодия – М30-36645-46 / 1974

女性ダンサーとバックバンドからなるウズベキスタンの民俗舞踊グループ。いかにもなジャケット写真から観光客目当ての商業フォークダンスかと思ったら、ガチな民俗音楽伝承スタイルで嬉しい驚き。ジャケットには英語が一切なくて意味の解読に苦労するが、神を賛美する宗教曲から民話を基にしたコミックソングまで、庶民の生活に密着した民謡のようだ。現在も活動し、大規模なコンサートで観客も一緒に踊る盛り上がりを見せている。

LAZGI Hulkar Abdullayeva/ЛАЗГИ Хулкар Абдуллаева Koncert version2016

●Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses / Fistulatores Et Tubicinatores Varsovienses『ワルシャワのパイパーとトランペッター』

Poland : Polskie Nagrania Muza – SXL 0521 / 1073

1964年にポーランドで舞踊家のカジミエツ・ピウコウスキ Kazimierz Piwkowskiにより結成され、65年11月24日ワルシャワの国立管弦楽ホールでデビューした古楽グループ。グループ名をネット翻訳すると「瘻孔と管状虫歯菌類」という不気味な和訳が出てくるが、中世のポーランドでの木管楽器奏者の呼称「Fistulator」(fistula=pipe)と金管楽器奏者の呼称「Tubicinator」(tuba=trumpet)を組み合わせたものである。リコーダー、角笛、トロンボーン、フィドル、手風琴のルーツとなる古楽器を使ったアンサンブルは、クラシックとエスニックが混然一体としたエレガントな中世音楽を奏でる。紅一点おかっぱ頭の女性パーカッション奏者はピコウスキの奥さんらしい。

Pastoralka Staropolska Wojciech Siemion Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses TVP

●上海市舞蹈学校 / 革命现代舞剧 白毛女 The Shanghai School Of Dancing – The White-Haired Girl

China : 中国唱片 – DM-6175, DM-6176, DM-6178(3枚組) / 1971

『白毛女』(はくもうじょ)は、1945年に初演された中国の革命歌劇。貧農の父親の借金の肩に、中国国民党とつながる悪辣な反動地主から暴行を受けた貧農の娘が山奥の洞穴に逃亡、隠れている間に白髪となったものの、解放軍に救い出され、地主を打倒するまでの姿を描く。テーマは、「国民党支配下の旧社会は、人を鬼(妖怪)にするが、共産党による新社会は鬼を人にする」。ブックレットには毛沢東の言葉が引用されている。昔の孫悟空や三国志の映画を思わせる中華オーケストラ演奏に、京劇のようなハイピッチの女声ヴォーカルが乗るスタイルは、西欧や日本とは異なる進化を遂げた中華人民共和国ならでは現代音楽を堪能できる。ジョン・ケージもシュトックハウゼンも勝てない人民思想の力強さに溢れている。

Chinese Ballet-The White Haired Girl 白毛女 Excerption Pt1

音楽には

ブルジョアも

プロレタリアートも

関係ない

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます