切手集めが趣味の漫画家志望の少年だった筆者が音楽に興味が移ったのは小学校高学年の頃。テレビで観た西部劇のテーマ曲に魅了されウェスタン映画音楽のシングル盤を集めはじめた。アメリカの広大な草原やグランドキャニオン、ロッキー山脈に憧れカウボーイかグライダー乗りになりたかった。中学に入って洋楽ポップスやロックに目覚めて最初に最初に好きになったのはジョン・デンバー。「カントリー・ロード」「ロッキー・マウンテン・ハイ」という曲を歌う明るいヴォーカルは憧れのアメリカのイメージそのものだった。

次に好きになったのがザ・ビーチ・ボーイズ。ジョン・デンバーとは違うバンド・サウンドと美しいハーモニーのロックンロールが魅力だった。一番好きだった曲は「アイ・ゲット・アラウンド」。途中でマイナーに転調するコーラス部分が物悲しくて、小学生時代に大好きだった「ちいさい秋」を思い出した。しかしながら、彼らが歌うサーフィンやホットロッドやガールハントなどの洒落たライフスタイルに憧れたことはなかった。というか当時の自分にとっては全く縁のない世界だと分かっていたのである(今も同じだが)。カウボーイやグライダーの夢は覚えていたが、寧ろ自分は家の中でギター弾いたりレコードを聴いたり本を読んだりして一生を過ごす今風にいえば「インドア派」だった。だから『ペット・サウンズ Pet Sounds』(66)に犬や羊の鳴き声を入れたとか、「グッド・バイブレーション」を何十回も録音し直したとか、スタジオに砂を敷き詰めて録音したとか、ブライアン・ウィルソンの変人ぶりを物語るエピソードが自分のことのように共感できる。

The T.A.M.I. Show: Beach Boys - "I Get Around"

Good Vibrations the Lost Studio Footage

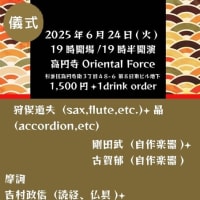

●The Beach Boys / Surf's Up Reprise Records – RS 6453 / 71

『ビーチ・ボーイズ・コンサート Beach Boys Concert』(64)、『ライヴ・イン・ロンドン'69 Live in London』(70)とライヴ盤を2枚連続して買ったあと、金沢に唯一あった輸入盤専門店で購入したのが『サーフズ・アップ Surf's Up』(71)だった。当時日本盤はリリースされていなかったので、どんなアルバムか知る葦もなかったし、馬に乗った角の生えた男が項垂れたジャケットはあまりにも暗い。しかし分からないからこそ聴いてみたい、という好奇心に突き動かされて買ったのだろう。歌詞カードには干上がった沼地の写真と、サーファーとはかけ離れた長髪ひげ面のメンバー写真が載っている。収録曲はミッドテンポの地味な曲ばかり。浜辺の少年=ビーチ・ボーイズというバンド名を大きく裏切るダークでメランコリックな世界は、中学2年=廚二病の筆者の心情に余りにもピッタリだった。歌詞を翻訳しようと奮闘したが、只でさえ難解な隠喩暗喩に満ちた文学的な歌詞を習いたての貧弱な英語力では殆ど歯が立たなかった。ブライアン・ウィルソン作の「'Til I Die」だけはなんとか翻訳できて、「僕は海に漂うコルク、谷を転がり落ちる石、風に吹き飛ばされる葉っぱ、一体いつまで続くんだろう?....僕が死ぬまで」という虚無感に浸って涙を零して聴いていた。

The Beach Boys "'Til I Die"

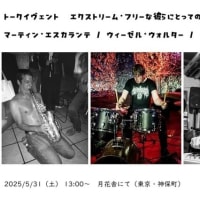

●The Beach Boys / Holland Warner-Pioneer – P-8314R / 73

次に買ったのは『オランダ Holland』(73)。76年夏にビーチ・ボーイズ3年ぶりの新作『偉大なる15年 15 Big Ones』がリリースされたが、ロックンロールのカバーばかりでいまいち興味を惹かれなかった。その前作の『オランダ』は朗読の7インチEPが付録で付いていてお得だったし、チューリップの国オランダに興味があったので購入したのだと思う。彼らの全アルバム中『サーフズ・アップ』の次に地味渋だが、絵画的な味わいのあるジャケットも気に入った。蒸気船の音で始まる「スティーム」や生まれ故郷のカリフォルニアの悲しい伝説を歌った「カリフォルニア物語」三部作など美しいメロディと凝った音作りの名曲揃い。浮遊感にたっぷりのドリーミーな音世界は、間違いなくオランダというマリファナ解放地で思う存分トリップ&リラックスして制作した成果である。付録EPの「不思議なトランジスタ・ラジオ」と題されたブライアン・ウィルソンの朗読は、ゴングの『ラジオ・グノーム・インヴィジブル』を彷彿させるラリった電波系おとぎ話。『オランダ』こそ隅から隅までサイケデリックカラーに染まった作品だと思う。

The Beach Boys - Steamboat

ドラッグとアルコール中毒に精神を蝕まれたブライアン・ウィルソンがまともな音楽活動が出来ず、他のメンバー中心になんとか活動を続けるが、セールスもチャートも低調だったこの時期のビーチ・ボーイズは、決して<迷走>していた訳ではなく、逆に内面・外面ともに理想的な<瞑想状態>を体験していたに違いない。真の<創造>に於いては売れ行きや番付など無価値な概念でしかないことは明白だ。一般的にサイケデリック・ロック黄金時代は70年代の到来と共に終焉したといわれるが、ビーチ・ボーイズにとっては「暗黒時代」と呼ばれる70年代前半こそ、遅すぎたサイケデリック・エラなのである。

阿蘭陀は

マインド・サーファーの

楽天地

▼筆者の推しメンはアル・ジャーディンである。あまりビデオに映っていないが。。。。

Brian Wilson & Al Jardine - Wouldn’t It Be Nice

以前剛田さんにも言いましたが、灰野敬二を別格とすれば、世界最大の音楽家は間違いなくブライアンであり、バッハの平均律の圏内における世界最大のアルバムは、疑う余地なく『ペット・サウンズ』であると断言できるのですが、その程度の断言など、音楽を虚心に聴取できる素直な耳さえ持っていれば中学生でもできるので、ちょっと話は外れるかもしれませんが、あえてデニス・ウィルソンをめぐる傍系的な挿話でお茶を濁したいと思います。

さて、2019年は『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』をどう観るかによって<シネフィル的語彙>が試された一年でしたが、私はただひと言、「タランティーノが『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を撮ることは、27年前から決まっていたことなのだ」と言えばよいと思っています。

それは、テリー・メルチャーとチャールズ・マンソンの間にシャロン・テートを置くのではなく、映画俳優としてのデニス・ウィルソンを置いてみたらどんな風景が見えてくるか、と想像することであり、『レザボア・ドッグス』というフィルムによって、モンテ・ヘルマンという名前とクエンティン・タランティーノという名前が交差したことの映画史的意義について考えることでもあります。

つまり私は、『サーフズ・アップ』と同じ71年に公開された呪われた傑作『断絶』が、92年の『レザボア・ドッグス』を経由して、2019年の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を遥かに準備していたといいたいのですが、それが単なる妄想であったとしてもいっこうに構わないのです。

モンテ・ヘルマンに薔薇を。

ジェイムス・テイラーに薔薇を。

ウォーレン・オーツとハリー・ディーン・スタントンに薔薇を。

そして

デニス・ウィルソンに薔薇を。

「ワンス・アポン~」、自分も楽しく観させていただきました。

個人的に映画というよりもアーカーイブを観ているような感覚を受けました。

1969年のスピード感を出すためにカーラジオが多用されていましたね。

サントラも素晴らしかったですが、劇中サントラに収録されてなかったこの曲が特に印象的でした。

https://www.youtube.com/watch?v=VMtQQ1EfcPQ

小学生みたいな感想になってしまいました。

今年は灰野さんのライブ観に行きたいです。

<シネフィル的語彙> → <シネフィル的語彙力>

の間違いです。

怒涛の更新ラッシュに、怒涛のコメントラッシュで必死に喰らいつきましたが、寝不足には勝てなかった・・(いまも頭が痛い)。

辺さん、お久しぶりです! やっと私以外のコメンテーターが現れてホッとしました(笑)。

サントラは本当に素晴らしかったですけど、あの版権押さえるだけで製作費いくらかかったかと思うと眩暈がします(笑)。

私はアルバム購入してないんですが、これ入ってないんですか。ていうかこれ、ドラムがジム・ゴードンだったんですね!

あー、なんかそれも意味深だなあ・・。

昨年のサンヘドリンから、もう一年経ってしまいましたね。

今年も是非、灰野さんのライヴでご一緒できることを祈っております。

RHINOから出たオムニバス「Have a Nice Day」を思わせる内容ですね。

ジョー・コッカー、調べたらライブ映像あるんですね。

https://www.youtube.com/watch?v=xhlvQen4mWw

それにしてもプラピがデカプリオを送って自分の家まで帰るシーン、ほんとうたまらないっす。。。

追伸

サンソンの「スコット・ウォーカー特集」、すごかったですね。

灰野さんにも聞いてほしかった。。。