窯詰め開始。

備前焼は釉薬を掛けない『無釉焼締め』が最大の特徴です。その器に模様を描く事が出来る最大の要素が、窯詰めでの計算です。その他の要因として土の耐火度、金属の含有量、灰の種類……。それらのコンビネーションによって、備前焼の発色が生まれます。

『偶然の産物』ではあるけれど、『必然の算術』が必要。

ワラのあたった部分が緋色のラインとなる『ヒダスキ』

燃料の木から出る灰が溶けて、自然の釉薬となる『ゴマ』

燃えた熾き(おき)と反応して出来る『サンギリ』

その他に、ボタモチ・抜け・コゲ・緋色・紫蘇色・青備前・玉だれ・カセゴマ……と、様々な発色をします。

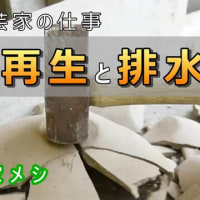

窯の前は、数ヶ月前に作ったものから、つい最近作ったものまで、色々な種類のものであふれています。それらをセッティングして窯詰めしていく。同じ形でも数種類の土を使い分けている場合もあるので注意。

窖窯(あながま)は正面の焚き口が窯の出入り口を兼ねている。、その為、窯の一番奥から詰める事となる。エッチラ、オッチラとトンネルを上がっていく。忘れ物があるとまた下って、登ってを繰り返さないといけない。一体、何往復するのだろう。

窯詰めの最初の頃は、体が慣れていない為に、頭や背中をぶつけたりする。

そして、いつもの事ながら、初日終了の頃は、足が笑っている……。

ヒダスキ・ゴマ・サンギリ・ボタモチ・青備前・玉ダレ等は

知ってましたが・・・ほんといろいろな発色があるんですね。

私が、今教室で作っているのは釉薬を使うモノ。。。

もっともっと上手くなったら、いつか備前を体験してみたいです。。。

釜出しが見てみたいなぁ。。。(*^m^*)

ご案内いたしましょう(*^o^*)/~~

めっちゃ嬉しいんですが・・・。。。

ご迷惑では???

最初から思えば何年越しやら……。

がんばりまする。(*^ー')b

お楽しみ(?)に……。

7月末頃になるかと思います。

実はお世話になり始める前から、結構ブログの方には

お邪魔させていただいていました。

いつも、なるほど~っと思いながら拝見しております。

窯詰め、窯焚きは大変ですが、楽しいですよね。

焚いているときは、もうしばらくいいやと思うけれど

焚きおわると、次はどうやろうなんて考えている自分が

います。中毒ですね。

これから暑い日が続きますが、頑張って下さい。

その節はお世話になりました。

おかげさまでなんとかネット社会に復帰です。

窯出し楽しみにしております。

カエルちゃんみたいなぁ。(*^o^*)

すっっっっっごい楽しみです♪