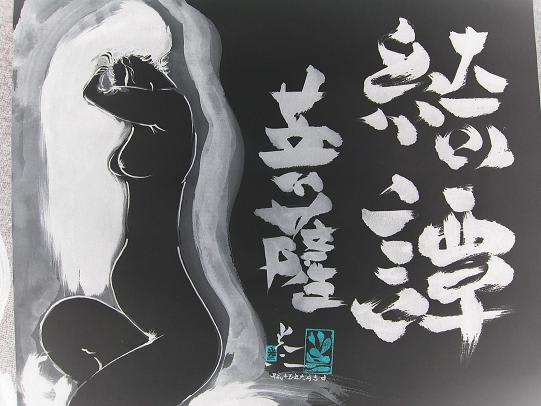

岩に咲く椿。

椿に咲かれた岩。

岩椿か。椿岩か。

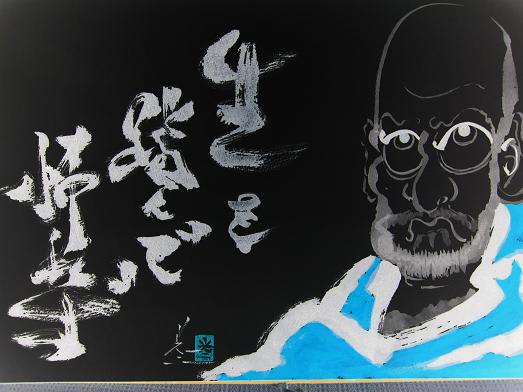

コペルニクスさんとプトレマイオスさん。

優秀さに甲乙は無い。

天が動くのか。地が動くのか。

神はこのような不細工なものをつくるはずがない。

完全なる神がサイコロ博打のような事をするはずが無い。

という先入観との戦い。パラダイムシフト。

椿はたぶん。誰かが慰みに岩の穴に入れたのだろうなぁ。

しかしだ。岩の上には椿が咲いている限りは。もしや。

もしやもしやの。

3回転半捻り降りのウルトラDをやってのけたのかもしれませんぞ。

椿氏。

着地。ぴたりと決まりました。9.999999.

ぐらいの確率。

またまたはたまた。

この岩には穴が開いているのだ。

一枝一輪。渾身の開花ではあるまいか。

根性椿氏。

実証してみる根性があたしには無い。

ばかなやつだとお思いでしょうが。

ばかなやつほど新しい事を欲しがるものでございやす。

理由なぞつけずに、そのまんま楽しむのがよいこともまま。

あるのであります。