禅の公案に「主人公」というものがある。今朝、朝刊を読んでいたら、ふとこれがあの「主人公」ではないか、また「唯我独尊」という公案もこれに類するものではないかと想うことがあった。

向谷地生良氏の「当事者研究」といものについての記事であったが、「苦労」は「反省」から「研究」へと発想を変えることで自らを自らの手に取り戻すことができる。そのことを氏は「自分の苦労の主人公になる」と言う言葉で表現されているように思えた。

ちなみに以下、記事を一部抜粋してみる。

「当事者研究」をご存じだろうか。幻覚や幻聴、摂食障害、リストカット、統合失調症といった「苦労」を抱える当事者が、自身の症状が起こるパターンやプロセス、構造を「研究」する取り組みだ。症状に翻弄されていた当事者は研究を通じて回復への道を歩み始める。「当事者が自身の症状を理解する」。至極当たり前に聞こえるかもしれないが、通常、当事者が病院へ行けば医師が診断する。つまり症状への判断や対応は専門家の手に委ねられる。私たちは当事者研究を通じて症状を理解する過程を「自分の苦労の主人公になる」と表現している。当事者研究が始まったのは2001年。北海道・浦河町で精神障害当事者が暮らし、働く拠点「べてるの家」でのこと。統合失調症を抱え、肉親への暴言や暴力、破壊行為といった「爆発」に苦しんでいる男性がいた。爆発後、彼はいつも深く反省し行為を止めたいと思っているように見えた。「反省をやめて研究してみてはどうか」。私がそう持ちかけると、目を輝かせて「やってみたい」と言った。反省しているからこそ、その罪悪感から引きこもり、不安や焦り、被害妄想が募ってまた爆発してしまう。彼は研究によって、そんな自分を支配していた法則を発見した。さらに子供時代を振り返り、爆発が大人になることを拒絶するパフォーマンスだったと客観的に理解した。つづいて彼は、研究成果を実生活の中で検証、実験していった。そうするうち、同じような苦労を抱える仲間に自分の弱さ話を共有することで徐々に爆発前のサインをキャッチしたり、爆発のエネルギーを他の活動へ転化したりできることを発見していった。

(photo/source)

「民権ばあさん」の楠瀬喜多さんもあっぱれ!だったがアメリカのこのばあさんもなかなかあっぱれ!である。

Pamela Hemphill(パメラ・ヘンフィル)さん、通称「MAGAばあさん」だそうだ。

以下ニュース記事を抜粋引用する。-トランプ米大統領が就任初日、2021年1月の連邦議会議事堂占拠事件で罪に問われた人たちに恩赦や減刑を与え、極右団体指導者らが釈放された。対象は1500人を超え、恩赦の乱用との批判は強い。

ばあさんは、恩赦を拒否した。そしてその理由をこう述べたという。

「私が有罪を認めたのは、私が有罪だったからだ」- I pleaded guilty becaurs I was guilty.

また、「恩赦を受けることは議会を守っている警察や法制度、私たちの国への侮辱になる」とも述べ、トランプ大統領が警察官に暴行を加えた者まで含めて恩赦したことについて聞かれると、「彼らは歴史を書き換えようとしている。私はそれに加担するのは嫌だ」と受け答えた。

矜持というものである。

(photo/source)

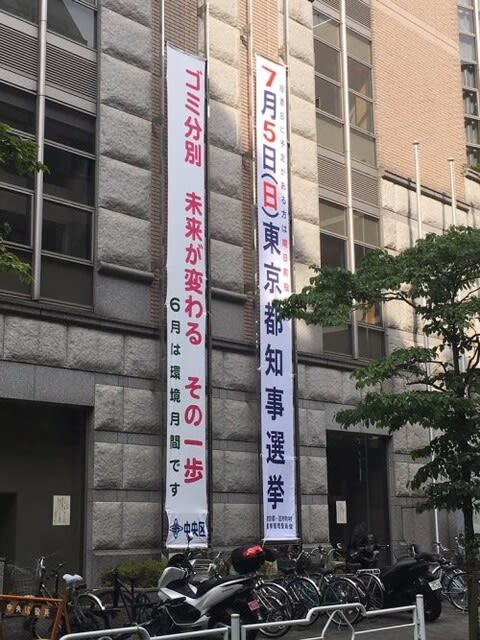

選挙の候補者が三人いるとする。誰に投票するか答えてみよう。

候補者1、ポリオの後遺症で障害がある、高血圧症と貧血を患い、他にも深刻な病気を抱えている。目的のためなら嘘をつき、政治を占星術師に相談する。愛人がいて愛煙家,マティーニが大好き。

候補者2、彼は肥満だ。すでに落選3回、うつ症状に苦しみ心臓発作を繰り返している。鼻持ちならない男で葉巻を吸いまくる。そして就寝前に酒を浴びるように飲む、シャンパン、コニャック、ウィスキー、それから睡眠薬を2錠。

最後は候補者3、勲章を受けた英雄で、女性に敬意を払う。動物を愛しタバコは吸わず、酒もめったに飲まない。

さあ、誰に投票する?

全員が候補者3に投票するだろう。

君たちが落選させた候補者1はフランクリン・ルーズベルト、候補者2はウィンストン・チャーチル、そして選んだ候補者3はアドルフ・ヒトラー。

聞いてくれ、この話には重要な教訓が含まれている。いつか君たちも分かる時が来る。

そう、「世の中は期待どおりにならない」。

ー「アナザーラウンド」より

(画/篁牛人)

大道廃れて仁義あり 智慧出でて大偽あり 六親和せずして孝慈あり 国家混乱して忠臣あり

ー老子 第十八章

「大道」すなわち自然の道に一致したおこないのできる人が世間を率いていれば、特別に仁とか義とか言うことを取り立てて教える必要はない。しかし大道が廃れて、道に合わない行いをするものが大勢出てくるものだから、これではいかんというので、初めて仁というものを説いたり、義というものを説いたりして、いわゆる教えというものを必要とするようになる。そしてだんだん仁とか義を説くことが主になって、本来の自然の道に合うか合わないかということを深く考えないようになってしまう。

それから人間が智慧を磨くということは、悪いことではないけれど、しかし智慧のみを主として世の中を治める方法を工夫することのみに力を用いるようになると、法律や制度が多く出来たり整ったりして、表面は良いようだけれど、法律ができればその法律を搔い潜ることを考える者が多くなってくる。制度が整えば、その中において自分の「私」を営む者が多く出来る。「大偽」というのは、表面は正しい人間のように装っていて実際は偽りを構えて自分の私利を計る者のことで、そういう者がだんだん増えてくる。盗賊とか人殺しとかいうものは大変な罪のようであるけれどもむしろその害は少ない。国家のためであるとか社会のためであるとかいうことを装って、自分の「私」を営むほうがどれほど罪が大きいかわからない。その大偽が世の中に行われてくる弊害を大いに戒めなければならない。

「六親」というのは親子兄弟夫婦で、すなわち一族のことを云うのだが、とかく世の中に一家一族の睦まじくない者が多くなってくるから、あの家の子は誠に親孝行だとか、この家の親はたいへん子供をかわいがって情愛が深いとかいうように、孝とか慈とかいうことが目立ってきて、それが世の中に褒め称えられるようになる。実は親孝行の子も情愛の深い親も目立たない時代の方が本当は良いので、皆が仲良くしていれば別にそういうものは目立たない。世の中で手柄を立てた人を褒めるけれど本当は手柄を立てないで済む方が良い。例えば、警察が行き届いていて、泥棒をすぐに捕えると褒められる。しかし世間が平和で泥棒の出ないようであればそれが結構である。したがって手柄を立てる者もなく、別に褒められる者も無くなってしまうが、目立って手柄を立てないで済むような時代が我々の理想でなくてはならない。

国家の事もみなそのとおりである。国家が混乱して君主の地位も動揺するというようになると、そこで忠義を尽くす臣下というものが現れる。国がよく治まっていれば、特別に忠義を尽くすという者はなくても、皆がその地位に安んじて自然にすべての事が運んでいくのである。これが理想の世の中でなければならない。

世の中では忠とか孝とか、仁とか義とかいうものをしきりに貴んでいるけれでも、そういう忠孝仁義の土台となるものを考えなければならない。それは自然の道に基づいて、人々が皆「私」を捨てるということである。その本となり末となるものの関係を明らかにしないで、いたずらに末を追っていれば、いつまでたっても人々は本当に平和な生活を楽しむことはできない。これはいかにももっともなことで、いつの時代でも最も適切な教訓と言えるであろう。

ー参照/小林一郎 「経書大講」より

煩悩を除いてしまって、外に真如は無い。迷いを取ってしまって、外に悟りはない。

夜を除いてしまったら、昼というものも無くなる。暑いというものを取ってしまって寒いということは無い。汚いものを取ってしまえば、綺麗なものは無い。綺麗というものがあるから、汚いというものがわかる。夜というものがあるから昼がわかる。長いというものがあるから短いということがわかる。硬いというものがあるから柔らかいというものがわかる。

人々は真如といえばこれを望み、煩悩といえばこれを嫌う。これは普通の考えであって、やはり真如は良いもので、煩悩は悪いものであるに相違ない。しかしわが禅の上においては煩悩そのままが真如であるというのである。

煩悩を除かずして、ただちに真如の悟りを手に入れるようにしなければならぬ。煩悩は悪いものであるから、これを除いて望むところの真如を手に入れようとしても、それは無駄骨になってしまう。煩悩を除こうとするのは、あたかも病の上にまた病を増すに等しいものである。

時々わしの寺へ訪ねてきて、「自分は精神修養をしたいと思います。それには座禅が一番良いと思ってやっておりますが、どうも平生妄想が多く、次から次へと妄分別ばかり出て、どうしてもとることができません。これを除かないうちは、悟ることができませんか?」と言ってくるものがある。

それでわしは、「それならお前ひとつ歩いてみたらどうじゃ、歩いたら影ができるに相違ない。その影をひっとらえようと思って、いかに走っても、お前が走れば走るほど、影も従って走る。お前が払えば払うほど、影が大騒ぎを演ずる。煩悩が嫌じゃと思ったらそっとしておくがよい、そうすると影も動かぬ。煩悩を取ろう、妄想を払おうと思うなら、まず煩悩と一所に煩悩の内に入り、妄想と一所に妄想の中に入り、苦しければ苦しいものと一所になってしまいなさい。いやしくも苦しみを除こうとは思わずに、苦しみの中に徹底して這入るのでなければ、本当の安楽はできないのである。それを離れて他に取ろう、それを除いて別に持って来ようということは、労して効なき話である」と言う。

この説明を聞いて大抵の人はわかるかわからぬか知らぬが、とにかく頭を下げて帰って行くのである。

ー切抜/菅原時保「禅窓閑話」より

(picture/source)

剣術の奥義にしても、政治をやる上においても、戦をやる上においても、何人も最も大切に心得ておくべきは、自我、個我などと言われているところのものを捨ててかからねばならぬことである。

自我というものがあると、生死ということから離れられない。自我観念のいけないのは、自分の心が二つになるからである。この「我」を超越した何物かを捉えなければならぬ。

ただ「我」を捨てよとか、無くせよなどと言っただけでは何もならぬ。自我を無くするには、自我よりももう一つ大きいものを見つけなければならぬ。

人間は元来消極的には何もできないもので、積極的に何か肯定したものを持っていなくては、働きが出てこないのである。

人間は元来、否定に死んで肯定に生きるのである。

生死を捨てるということだけではいけないので、生死より大きなものの上に生きることを体認しなければならぬ。自分らは何れも大肯定に生きるということでなくてはならぬ。

否定は促進性を持たぬ。どうしても肯定的でなくてはならぬ。絶大なる肯定、この大肯定というものにぶつからねばならぬ。

この大肯定は人によって、いろいろな形をとることでもあろう。また一つの集団内でも、階級によっても相違をみることであろうと思う。しかしながら、本当の大肯定ということになると、これは各自の心を掘り下げ、掘り下げて、もうこれ以上掘り下げることのできないところを、今一つ掘り下げることによって初めて得られるところのものである。

この如き大肯定は、その原理においてどこまでも同じものでなくてはならぬ。

ー切抜/鈴木大拙「一真実の世界」より

(photo/source)

昔、ある男が鳥を捕まえた時、その鳥がこう話しかけてきた。

「わたしは価値のない鳥なので、私を捕らえても、あなたには何の利益にもなりませんよ。でも、わたしを自由にしてくれるなら、三つの有益な助言をお教えいたしましょう」

鳥は最初の助言を男の手の中で、二番目の助言を木の枝に移ってから、そして三番目の助言を山の頂上に達してから話すと約束した。男は鳥の提案を受け入れ、最初の助言を話すように求めた。鳥は言った。

「何かを失ったとしても、たとえそれが命と同じくらい大切なものだったとしても、決して後悔してはなりません」男は鳥を放した。

鳥は木の枝に飛び移り、二番目の助言を語った。「根拠もなく、常識に反する話を信じるな」

そう言い終えると、鳥はさらに山の頂上へと飛び去りながら、こう言った。「不運な男よ!わたしは大きな宝石を二個も飲み込んでいたのだ。何も考えずにわたしを殺していれば、それはおまえのものになったのだ」

男は自分の失ったものの大きさを思って苦悶したが、「せめて最後の助言を聞かせてくれ」と頼んだ。

「最初の二つの助言も理解していないのに、さらに助言を求めるとは、おまえは何という馬鹿者なのだ」と鳥は言った。

「失ったものについて決して後悔するなと、わたしは言ったはずだ。非常識な話は信じるな、ともな。おまえはそのどちらの助言も忘れてしまっている。馬鹿げた話を信じ、大切なものを失ったと思い込んで、嘆き悲しんでいる。考えてもみろ。わたしのような小さな鳥の体の中に、大きな宝石が二個も入っているわけがないじゃないか。おまえは愚か者だ。したがって、人間に課せられた通常の制約の中に、とどまらなければならない」。

-スーフィ―の物語「三つの助言」より

(picture/source)

一千年以上も前からの記録、スーフィ―の物語にはこんな話もある。

昔々、自然の働きを観察することに非常な興味を持っていた男が、努力と集中の末に、火をおこす方法を発見した。その男の名はノウルといい、彼は自分の発見した方法を部族から部族へと演じて見せながら旅をすることにした。

ノウルは多くの部族にその秘密を伝えたが、彼の知識を活用するところもあれば、その発見の有用さを理解できず危険な人物として追い払われることもあった。そしてついにある日ある部族で火をおこして見せたとき、彼の事を悪魔だと思い込み、恐慌状態に陥った人々によって、ノウルは殺されてしまった。

その後何世紀かが過ぎ、ノウルの教えは様々な形で受け継がれていった。ある部族では、火に関する知識を聖職者たちが彼らだけの秘密として独占し、他の人々が寒さに震えながら暮らしているのに、彼らだけは富と権力を保持し続けていた。またある部族では、その使い方は忘れられていたにも関わらず、火をおこす道具が礼拝されていた。三番目の部族では、ノウルの像が神として祭られていた。四番目の部族では、火をおこす物語が伝承されていたが、それを信じる者もいれば、信じない者もいた。五番目の部族では、火が実際に利用され、暖かな暮らしや、料理や、有益な品物の製造などが行われていた。

その後さらに時は流れてゆき、これらの部族の住む地域を賢者とその弟子たちの一団が通り過ぎて行った。弟子たちは彼らの目にした多様性に驚き、「これらの信仰はすべて、火を作り出すことに関係があるものばかりで、宗教上は何の意味もありません。我々は彼らを導いてあげるべきです」と口々に師に訴えた。

師は答えた。「それではこれから引き返して、われらの旅をやり直すことにしよう。旅が終わったとき、まだ生き残っている者たちは、真の問題が何であり、それをどのように扱えばよいか、学んでいるだろう」。

最初の部族を訪れたとき、彼らは好意的に迎えられ、祭司から火をおこす儀式に招待された。火がおこされ部族の人々がそれをみて熱狂している最中に、師が弟子たちに言った。「誰か彼らに意見を述べたい者はいるか?」

「真理のために、私は黙っているわけにはいきません」とある弟子が言った。「おまえが自分ひとりの責任でそれを行うのなら、やってみるがよい」

その弟子は、部族の長と祭司の前に歩み出て、「私もこの奇跡を行うことができる」と言った。「あなたがたはこれを神のたぐいまれなる顕現だと思っているらしいが、もし私が同じことを行ってみせたなら、長年にわたって誤りを犯してきたことを認めるか?」

「そいつを捕らえろ!」と祭司たちが叫んだ。弟子は連れ去られてゆき、二度とその姿をみせることはなかった。

賢者の一行は、火をおこす道具を礼拝している次の部族へと向かった。そこでも弟子のひとりが、部族の人々の迷妄を解く試みを志願した。師の許しを得て、その弟子は人々に言った。「分別をわきまえているみなさんに、ぜひ聞いてもらいたいことがあるのです。あなたがたが礼拝しているのは、たんなる道具にすぎません。それを使うことによって生じる有益な現象について、私はお話ししたいのです。この儀式に秘められている本当の意味を、私は知っています」

この部族の人々は、最初の部族よりも理性的だったが、彼らもまた、その弟子にこう言った。「われわれはあなたがたを旅の客人として歓迎していますが、あなたがたのような異国の人に、われわれの習慣を理解することはできません。あなたはわれわれの信仰を奪おうとしているか、あるいは改めさせたがっているのでしょうが、あなたの意見を聞くわけにはいきません」

賢者の一行はさらに旅をつづけた。

三番目の部族では、最初に火を作り出したノウルの像が、すべての家の前に立てられていた。弟子の一人が部族の指導者たちに話しかけた。「あなたたちが神の像として崇めているこの人物は、ある有益な技術の象徴であり、この男を崇拝するよりも、その技術について学ぶことのほうがずっと重要なのです」

ノウルの崇拝者たちはこう答えた。「あなたの言われる通りなのかもしれないが、秘められた真実を見抜くことができるのは、ごくわずかな特別な人間だけです」

「理解しようと欲する者だけが、そのわずかな人間になれるのであり、真実から目を背けていたのでは、永遠にそのような人間になることはできません」

「これは明らかに異端の考えだ」と聖職者たちは囁き合った。「この男はわれわれの言葉を満足に話すことさえできないよそ者だし、われわれの信仰で認めれれた聖職者でもない」この弟子もそれ以上、話を進めることはできなかった。

一行はさらに旅を続けた。四番目の部族でも、弟子の一人が人々の集まりの中に入ってゆき、彼らに話しかけた。「みなさん、火の伝説は、たんなる作り話なんかじゃありません。本当に火をおこすことができるのです。わたしはその方法を知っています」

人々は混乱し、異なった意見を持ついくつかの集団に分かれた。ある集団ではこのように話し合っていた。「この男の話は本当かもしれない。火をおこす方法を教えてもらおう」しかし彼らの意見をよく調べてみると、ほとんどの者がそれぞれの利己的な目的のために火を利用しようとしており、それが人間の進歩に役立つものだということには、まったく気づいていなかった。

別の集団ではこのように話し合っていた。「火の伝説が、本当の話であるはずがない。あの男は私たちをだまして、うまい汁を吸おうとしているのだ」。また、このように話し合っている集団もいた。「火の伝説は、われわれを結び付けている絆なのだから、これまでどおり大切に守ってゆくべきだ。伝説を捨て去ってしまい、後になってからあの男の言い分は間違いだということになったら、それこそ取り返しのつかないことになってしまう」そして、それ以外にも、さまざまな意見を抱く、さまざまな集団が存在した。

賢者と弟子たちはさらに旅を続け、火の使用が当たり前になっている最後の部族を訪れた。しかしそこでも彼らは、火以外の、別の偏見に出会ったのであった。

旅が終わったとき、賢者は弟子たちに言った。

「これでおまえたちにも、分かっただろう。人は教えられることを望んでいない。したがって、おまえたちはまず、教える方法について学ぶ必要がある。そのさいに肝心なのは、いかにして学ぶかを、教えなければならないということだが、そのためには、まだ学ぶべき事柄があるのだということを、前もって彼らに納得させておかなければならない。彼らは、自分には学ぶ用意ができている、と思っている。しかし、彼らが学ぼうとしているのは、学ぶ必要があると彼らが勝手に思い込んでいる事柄であり、実際に彼らが学ばなければならない事柄ではない。この事を理解してはじめて、おまえたちは教える手立てを見出すことができる。教える能力を伴わない知識は、知識でもなければ、能力でもない」

ー切抜/「火の伝説」より

モノガタリには、読者や聴衆の意識に応じた七つの意味がある、と言われている。ほとんどの物語は、それが学ばれる時や場所や方法などの影響を受ける。したがって、多くの人々はそこに、娯楽や謎解きや寓意といった、自分たちの期待したものしか見いだせないとも言われる。「聞く者の理解力に応じて語れ」ということはつまり、「聞く者がすでに知っている事柄を使って、未知なるものを説け」という方法論に帰結するのかもしれません。

(gif/original unknown)

「なにもしない」というのも一つの行為です。

最初の状態から「なにもしない」という行為を行うと、最初の状態とおなじ状態になる。

「結果としての状態」自体には、それほどの重要性はありません。「行為」や「運動」「操作」といったものに、注目します。重要なのは「行為」という「動きそのもの」であって、その結果としての「状態」ではないというわけです。

「なにもしない」「右を向く」「後ろを向く」「左を向く」を考えてみましょう、「状態」でなく、「行為」を考えることのご利益は、次のことにあります。

-「右を向く」という行為を最初の状態から二回続けて行うと、「後ろを向く」という行為を最初の状態から一回行ったときと、状態は同じになる-

つまり「右を向く」を二回するという行為は、「後ろを向く」という行為と同じなのだということです。例えば最初の状態から、「左を向き」ます。そして、もう一度「左を向き」ましょう。これは、「後ろを向く」ことと同じでした。では、後ろを向いてから、右を向いてみます。これは「左を向く」ことと同じです。その状態から、もう一度右を向いてください。こうすると、最初の状態に戻ります。

つまり、「左を向く」ことと「右を向く」ことを続けると、「なにもしない」という行為と同じだというわけです。当然と言えば当然です。

-切抜/加藤文元「宇宙と宇宙をつなぐ数学」より

(picture/source)

問:2030年の人工知能(AI)の役割は。兵器に搭載したり、人事の評価を決めたりする可能性もありますね。

「心配なのが、子供たちの思考の過程がアルゴリズム(計算手段)によって支配されつつあることだ。

私が子供のころは「自然」対「育成」、つまり遺伝的に(子供が自然に)しつけられるのか、親が(育成の一環で)しつけられるのかという問題だった。それが今や「自然」対「育成」対「技術」の構図になった。

これから10年たてば、アルゴリズムで思考過程が形作られたヤングアダルトの時代が来る。これは世界をもっと深刻な分断に導く。

アルゴリズムは模範的な市民を作ろうとしないからだ。

あなたは子供にいい人間になってほしいと思うだろうし、幸せにする方法を理解したいだろう。

だがアルゴリズムはそうしたことはお構いなしだ。彼らは人間をお金の面で意味のあることに仕向けていく。AIが市民にもたらす影響を私は非常に心配している。

バイオテクノロジー(生物工学)もAIに関連してくる。文字通り違った種類の人間が作られていく。違った能力や耐病性を持ち、住む国や資金力に運命が左右される。

短期間にそうした技術力を手にしても、我々はどう利用するのかという責任ある答えを見出せない。そんな時代が極めて近くに来ると思っている。

ー切抜/イアン・ブレマー「日経新聞」インタビューより

(gif/source)

例えば機械化の時代に、こんなエッセーがある。

「機械化は身振りを、ひいては人間そのものを、いつしか精密かつ粗暴にする働きをもっている。

それは物腰や態度から、ためらい、慎重、たしなみ、といった要素を一掃してしまう。

機械化によって、人間の挙動は事物の非妥協的で一種没歴史的な要求に従わせられるのである。その結果たとえば、そっと静かに、しかもぴったりドアを閉めるというような習慣が忘れられていく。

自動車や電気冷蔵庫のドアはぱたんと締めなければならないし、その他のドアは、外から入ってくる場合念のためにあとを振り返ったり、自分が入っていく屋内を外部から守る、といった心遣いをしないでもすむように出来ている。

新しいタイプの人間を正当に評価するするためには、彼らが彼らを取り巻く周囲の事物からもっとも隠微な神経の内奥にいたるまで常住不断に蒙っている刺激を十分念頭に入れておく必要があるだろう。

いまでは押し開くように出来ている開き窓というものがなくなり、ぐいと力を入れて引き開けなければならぬガラス窓しかないこと、しずかにきしる取っ手が回転式のつまみに代わったこと、住んでいる家に玄関の間も通りに面した門口もなく、庭に張り巡らせた塀もないこと、そういったことは、そうした環境に住む人間に対してどんな意味を持っているのであろうか?

また自分の運転する車の馬力にそそのかされ、街頭の虫けらのように見える通行人や児童や自転車乗りを思うさまひき殺してみたいという衝動に駆られた経験は、自分で車を運転する人なら誰しも身に覚えがあるのではあるまいか?

機械がそれを操作する人間に要求する動作の中には、打ちつけたり、続けざまに衝撃を加える強暴さにおいて、ファシストたちの行う虐待行為との類似点がほの見えているのだ。

今日経験というものが消滅したことには、いろいろな物が純然たる合目的性の要請の下に作られ、それとの交わりをたんなる操作に限定するような形態をとるに至ったことが少なからず影響している。

操作する者には態度の自由とか物の独立性とかいった余分の要素を認めようとしない性急さがつきものだが、実はそうした余分の要素こそ活動の瞬間に消耗しないであとあとまで残り、経験の核となるものなのである」。

ー切抜/Th.W.アドルノ「ミニマ・モラリア」より

情報化といわれる今。機械化の時代とはまたちがう「消滅した経験」というものが増えていそうでもある。

(gif/original unknown)

殺は刹である。突如として来たり、倐忽(しゅっこつ)として去る。

殺は刷である。いわゆる蘇生の義である。一切の事物、みな殺によりてその面目を改め、その停滞を疎通し、その腐食を防止する。殺は一切事の元機であり活機である。

殺は潜む。ゆえに力がある、熱がある。およそ何物でも表われたるものにロクなものはない、虚偽でなければ死物である。目に見ゆる日月はただ人間を眩惑するに止まり、我々踏みえる大地は一個の死塊に過ぎない。溺死者の水面に浮かび出るはこと切れた後である。多数の耳目に触るるの時は、業に己に生命の滅んだ後である。

これ世にまつられるものに生命なき所以であって、みなこれ、偶像でなければ虚偽の塊である。虚偽の塊は虚偽の塊たるを知らず、真の悪人は悪の悪たるを覚(さと)らず、真の善人は善の善たるを暁(さと)るものではない。世に悪人と貶されるものに悪人なく、善人と讃えられるものに善人のないことをみても明らかだ。真悪人は神にまつられ、真善人は悪魔として呪われる。「人生勿人為 終生痛苦眞難堪」

殺は黙す。ゆえに生命がある。生命は語らず、語るものに生命にあらず。誰かものを言いて影の薄らがざる者やある。語れば語るほど、影が薄い。言は言を呼び、語は語を葬らせて、しかも心中、いよいよ不安を加え、衆愚に埋没さるる黙裡の人に会心の笑あるまた当然。されば自己陥穽(かんせい)の秘訣は自己賛美に如かず、自己掩蔽(えんぺい)の妙案は自己弁護に如くものなく、能弁の極致は無弁にして多策の奥義は無策にある。「千余年此戸開かず白蛇の祠」

ゆえに口禍を免れんと欲せば、三寸の舌殺すにあり。心福を全うせんと欲せば、一切の邪念妄想を殺すにある。人生の除禍獲福、畢竟(ひっきょう)これ殺の一字に尽く。

殺は脅威である。非凡である。しかも潜動し静長す。諸有る事物は殺に萌え殺に活く。自然にあっては熱時熱殺、寒時寒殺、人生にあっては歓時歓殺、哀時哀殺、与に真理に適う殺の極意である。

山岳に崩壊なく、河川に氾濫なくして、大地はたして安穏なりや、花に狂風なく、月に群雲なくして天候つつがなきを得るや否や。いつも天気で暗い夜がなかったならば、誰しも生きているのが辛かろう。

一殺多生は宇宙の大法、生は畢竟(ひっきょう)殺の所生。極陰は極陽に裏(つつ)まれ、至剛は至柔に含まれる。太陽の深闇に触れざれば太陽の真相を覚ることはできない。水の剛性に接せざれば水の本性を識ることは難しい。真の生命の死中に存し、真の獲得の絶対放棄に宿るもまたこの道理。

破壊は天の活動である。自然の偉業である。されば生まれたるものは死し、生くるものは滅ぶ。諸有る事物はみなその発生の当初において、すでに腐朽破滅の芽をそなえている。けだし、天の万物を愛護撫育する目的は、最後の破壊、最終の滅亡にある。天といわず、人といわず、人生の痛快事、またすべての全滅破壊にある。一切の事物は破壊せられんがために作られ、殺戮されんがために生き、滅亡せんがために栄えている。

誰か云う、生の肯定なくして死の肯定なしと。ならば、滅を肯定するの生は又生を肯定するの滅ではないか。要するに生滅一如、存亡同籠である。

中心を美しくするものは背景である。花を美しくするものは凋落である。

切抜/岡田播陽 「殺哲学」より

(picture/source)

卓越性は、それを発揮する人物と密接かつ見事に結びついている。

一人ひとりの卓越性は、唯一無二の形でその人の個性を表現する。つまり我々一人ひとりが卓越性を持つことは容易であり、そこには我々の一番すぐれた部分が自然に、柔軟に、知的な形で発現する。

卓越性を伸ばすことはできるが、強制することはできない。また、卓越の反対は失敗ではない。しかし人は実質的にすべての試みについて、卓越の反対は失敗だという前提に立ち、病理学的機能の仕組みを研究して失敗の反対を行えば、あるいは足りないとわかったものを補えば、最適な機能を生み出すことができると考えている。この前提には欠陥がある。

病気について研究すれば、その病気のことはわかるだろうが、健康についてはほとんど学べない。憂鬱を取り除いても、喜びには近づかない。幸せな結婚と言う話題について、離婚の話は意味がない。辞める社員に退職時面接をしても、他の社員が会社に残る理由はわからない。失敗を研究すれば、失敗についてはよくわかるだろうが、卓越性の実現方法については何もわからない。卓越性にはそれ自体のパターンがあるのだ。

失敗に注目することの問題点はそれだけではない。卓越性と失敗にはしばしば多くの共通点がある。そのため、たとえば無能なリーダーについて調査し、彼らの自我が強すぎることがわかったからといって、よいリーダーは自我が強すぎてはならないと主張すれば、人々を駄目にしてしまうだろう。なぜだろうか。それは、非常に有能なリーダー性格診断をしてみると、彼らもまた非常に強い自我を持つからだ。よいリーダーになるためには自我をなくせというのは、欠陥のあるアドバイスである。実際には、有能なリーダーは自我を自分の為ではなく相手へのサービスの為に発揮している。

ここで重要なのは、成果の出ないパフォーマンスをいくら調べても、こうした発見にはたどり着かないということだ。

求められることの大半はあらかじめ決められた手順に沿ったものではなく、ついでに言えば、他者の欠陥を暴く能力でもない。人々が唯一無二の才能を全体の利益のために役立てた時にこそ、全体の利益は発展し続ける。

我々人間は、意図のよくわからない相手から、自分の現状や、「真の」素晴らしさ、改善のためにしなければならないことを指摘されても、よい働きはできない。卓越性を伸ばせる唯一の機会は、自分の事をよく知り気にかけてくれる相手から、その人が体験したことや感じたことを教えてもらった時、特に我々の中で本当に有効な何かが発揮された瞬間を見つけて教えてもらった時なのである。

解決策は既に個人の中にある。あくまでも、相手がそれに気付くように手助けするだけである。その際、WHY(なぜ)に力点を置くべきではない。それはあなたと相手の両方を、憶測と概念の曖昧な世界に迷い込ませる原因になる。そうではなく、WHAT(なに)にフォーカスすることだ。

-切抜/d.h.b.r.2019.october より

(picture/source)

大阪大学社会経済研究所を中心としたグループは「日本人はいじわるがお好き?!プロジェクト」と呼ぶ研究を実施した。

研究の核となったのは二人一組で投資し合い公共財をつくるゲーム。二人で投資額を増やせば公共財はその分、充実する(自分も相手も得)。だが、自分だけが投資をすれば、投資額に見合うリターンを得られず、相手は労せずして恩恵に浴することになる(自分は損、相手は得)。逆に相手にだけ投資をさせれば、自分は大きく得をする(自分は得、相手は損)。

こんなゲームを各国で実施し、国ごとにプレー中の振る舞い分析したところ、日本人と他の国の人では行動に明らかな違いがあることが判明した。

米国人や中国人が「相手は相手、自分は自分」と自らの利益を最大化しようとするのに対し、日本人はたとえ自分が損をしても他人に損させようとする「嫌がらせ行動(スパイト行動)」を優先する傾向が有意で顕著だったのだ。

ここから一つの仮説を素直に導くならこうなる。日本人の中には他人の成功をねたみ、足を引っ張ろうと考える意地悪な人が他の国よりも多く存在する。ということだ。 ー日経ビジネスより

ところでこんな話を思い出した。その昔ある歯医者にケチな男が来て虫歯一本を抜く定価二文(にもん)というのを、一文に負けろとしばらく口論していたが、どうしても負からないとなると、それでは二文にもう一文加えて三文払うから三本の歯を抜いてくれと無理やり頼み、虫歯でもないもう二本までも抜かせ、「ここらが駆け引きの妙である。三本抜かせたから、やはり一本当たり一文ではないか」としたり顔の大喜びで帰って行ったという。