主に西日本方面を襲った大水害はまだ全容が把握できないようですね。

私の所を心配して電話をくれた神戸の方がいましたが、その近くの川があふれ出たようです。

いやーーこのたびの大雨にはまったくの予想外と私はすみましたが、政府はそうわいかないはず。

点数稼ぎに目先のことを始めていますが、いつも腹立たしい対応です。

ネットニースによると韓国では災害大国日本の災害対応に冷ややかな報道とか。

災害は何時何処でおきるのか、本当にわからないことを知らされます。

4月より爆発的に創作を始めたことは前回投稿しました。まだサインも描きいれないキャンバスが重なっています。

6月の頭よりの制作作品は

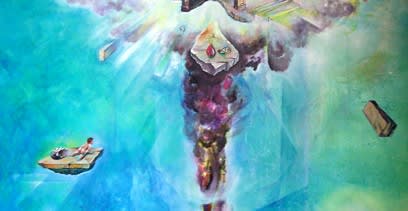

「壁画制作をする私」F50(91X117cm)である。

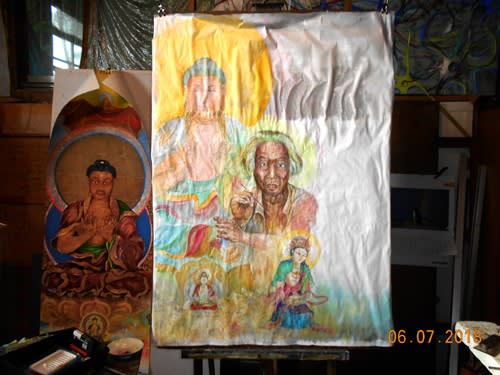

一種の自画像なのですが、描く内側から私を見る視線 なのです。(トップ写真 下書き)

鏡に向かって描くことと変わりがない作画法ですが、描く世界から自身を見るという意図はあまりない自画像では無いでしょうか。

10年ほど前に「不動明王を描く私・・f30」を制作しましたが、突然その制作意図を思い出し、今度は穏やかな心境の阿弥陀如来来迎の制作をする私を連想する。

来迎図は1990年に塩尻市善立寺でおさめており、2015年には世紀兄の協力を得て実物大-5x4Mの写真にて美術館にて展示「聖なる空間 りゅうおう丸画業50年展」をかいさい。

そのようなこともあり資料にはことかかず、来迎図制作意図にはさほど思慮することなくすんなりと取り掛かった。

まず、制作にあたりいつも迷うことは、既製の油彩キャンバスにするか私製の綿キャンバスか、

今や独自なものとなった「ナイロン入り障子紙」など、どのようなキャンバスに描くかであった。

それは仕上がりの状態や制作法にかかわる大事な選択であるのです。

スピードや描きよさ{必ずしも言い切れず問題もあるが}等からパネル貼障子紙にする。

にかわ・胡粉等で下地つくりをするが、水彩での制作は油彩への地描といえます。

時にはこれで8割り方描いてしまい、シーラという下地剤を塗る。まだ水彩は使用できるがアクリルがベターだ。

仕上げの油彩に移るときは前面に溶き油を塗りこむ。水彩が油彩的な透明感に変わる。

最終の仕上げは油彩画法と変わりがないが、兎も角油が吸い込まれてしまい難儀をすることもある。

ではどんな利点があるかといえば早いうえに、発色がいいことです。

通常のキャンバス地でこれを望むとなればしっかりと厚めの地造りが必要になる。

せっかちな私には面倒な工程で、いつも省いてしまいかえって難儀をしてきた末に生み出した画法である。

さて、本題の作品制作について。

まずは空間構成であるが想定ではややっこしい。自画像としての現空間と、その前面に描き出された絵画世界の異空間がる。

さらに私でもあり仏の目から観た「制作をする私」である。例えればガラス絵のように絵の裏側から透かし見るような構成だ。

どんな作品でも本人が意図とする世界に成りきって制作をするが、このテーマでは仏世界に住まなくては成らない。即ち私が仏となっているのである。

では、仏世界とは・・・と大問題であるが、そのことについては死ぬまでわかりはしないので{死んで仏になると言うことではない}記せないが、ともかく仏を身近に感じていることは確かです。

特に気張りもなく、また18番の仏画制作でもなく自然に、日記をつけるように毎日短時間でもアトリエに入っている。

これだけのテーマですといつもは夢に見ることが多々あるのですが、今回はまったくそれらしい兆候はない。

正に快食・快眠である。

ズボン

ズボン ケッタイですね・

ケッタイですね・

田植えによくないと見えアオコを汲みだしている。

田植えによくないと見えアオコを汲みだしている。